- +1

許淵沖:這么老的少年

2017年中秋,96歲的許淵沖還是一個會在晚飯后騎行半小時的“年輕人”。當晚,他選擇了一條新修的小道。月色很美,淹沒他,也淹沒前面的坡道。半小時后,車子摔倒了,他被送往北京海淀醫院。

出院后,許淵沖再不能騎車。坐在扶手椅上,他微瞪著雙眼,向眾人回憶:月光如水,從某種意義上,摔得還蠻美的。

追求美,哪怕有摔倒的風險,美總是更重要的,似乎是許淵沖這一生的寫照。

17歲考入西南聯大,成績排在外文系前列,翻譯講究三美:“音美、形美、意美”;1970年代把毛澤東詩詞譯成英法文,站在大太陽底下被批斗,原因是不同意用分行散文的方式進行翻譯,堅持更“美”的韻文——他一邊被暴曬,一邊琢磨怎么翻譯《沁園春·雪》;1990年代翻譯《紅與黑》,全書最后一句“Elle mourut”,幾乎所有譯文里都是三個字,“她死了”,許淵沖的版本卻是“魂歸離恨天”,引來同行間持續數年關于“真”與“美”的爭論和批駁……

生命的最后幾年,許淵沖還在推進一項“長跑計劃”:百歲前譯出莎士比亞全集。他深夜在朝南的房間手寫出一頁,次日下午走進北屋錄入電腦,每日如此,雷打不動。

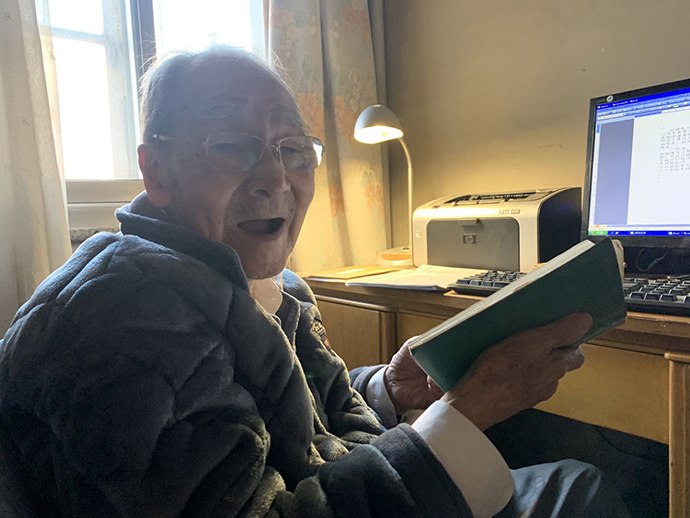

許淵沖在工作間翻譯。本文圖片均為紀錄片《這么老的少年》工作照,朱允拍攝。

2017年起,紀錄片導演朱允開始跟拍許淵沖,以一個“90后”青年的視角進入另一個“90后”老人的世界。

第一次拍攝,因為要趕著翻譯他的莎士比亞,許淵沖把朱允“趕出門外”。到后來,兩人成了忘年之交,交往一直持續到最后。

在朱允的眼里,許淵沖“熾烈,蓬勃,張揚”,總在捕捉新的東西,這些即使在年輕人身上也少見。

許淵沖在家中看足球比賽。

紀錄片拍了三年,朱允最后定名為《這么老的少年》。兩個月前,在許老的百歲生日宴上,她播放了預告片。遺憾的是,主人公已等不到正片——2021年6月17日上午,翻譯家許淵沖在北京的家中逝世。

許淵沖生前,有一個輪班照顧他的人組成的家庭群,朱允也在群里。群名叫“蠻好嘛”——許老的口頭禪。

盡管是相隔遙遠歲月的兩代人,但朱允覺得,她從許老那里獲得了力量。

兒童節前,朱允和許淵沖最后一次見面。

【以下為朱允口述】

譯者的時差

2015年夏天,為拍攝一部關于漢語言文化傳播的紀錄片,我第一次走進許爺爺位于北大暢春園的家。他是這個領域的大人物,屋子卻小得出奇。不到七十平的居住空間被分成三個臥室,一間朝北兩間朝南。過道逼仄,擠不進一只稍大的三腳架。

許爺爺和夫人照君到晚年作息拉得越來越遠,幾乎活成兩個半球的人。他們各自住在朝南的兩個房間,除了必備的桌椅,密集堆放的“書”是兩邊唯一的家具。北邊那間寬度不足兩米的小房間被當作工作室,一條沙發配兩只座椅,后面的桌子上蹲著厚重老舊的臺式機,爺爺遵循一種奇特的“歐洲時間”在兩邊輾轉——凌晨三點睡,早上九點起,“午飯”在下午三點左右進行,晚飯后獨自騎行外出半小時,八點多開始休,算下來那應該是他的“午覺”。到暮色濃得化不開,他又會“偷偷”醒過來,躬身坐在臥室桌前,開啟一天中最重要的時刻——翻譯。

照君的房間。

許淵沖在北屋工作間打字。

94歲那年,他為自己制定一項“長跑計劃”,要在百歲前譯成莎士比亞全集,每日的工作量是雷打不動的一頁紙。深夜在朝南的房間完成手寫,第二天下午走進北屋錄入,循環往復。除了固定時刻響起的鍵盤聲,白天的小屋總會被不同的人聲占據。客人們來自五湖四海,帶著鮮花和鏡頭涌入,那時我只是他們中不起眼的一個,拖張板凳坐在一旁,聽同行的人和爺爺談話。擔心來人聽不清,爺爺說話時總是靠得很近,前傾身子,側著腦袋,聲情并茂,看上去總一副很激動的樣子。

此前我很難想象一個九十多歲的老人會有這樣蓬勃的生命力,住在簡陋的屋子,生活作息和周圍世界隔一層時差,張口閉口總是某個文學句法翻譯。這些時候,照君奶奶總在一旁微笑著看,嘴唇輕抿,彎著眼睛,眼底滿是仰慕。那時奶奶已經八十多,但看上去很精神,我想她年輕時一定是個大美人。

兩年后,我接到一個系列紀錄片的拍攝任務,負責的那期主角正是許淵沖先生。2017年6月,我帶著相機,又一次敲開了那間老屋的門。原計劃這場拍攝持續兩到三個月,沒想到第一天拍攝就吃了癟。中午時抵達,拍到晚上八點多,爺爺像往常一樣去臥房休息,我在房門外等候。三小時后爺爺醒來,不明白我為什么還沒有走。隔著半開的門,他說你都拍了我一天了,不需要拍這么多,又問我是在拍什么,我給他解釋在拍紀錄片,他不明白為什么紀錄片要拍他的日常生活,讓我走,我問一周來一次好不好?他說不行,你這一天拍得足夠了,有很多人拍我,你拍完了,我的生活不能被這么打攪,還有莎士比亞要翻。我只好帶著相機灰溜溜離開。走到樓下又返過身來,不死心地張望,暮色四合,整個單元樓都睡熟了,只有他房間里的燈亮著。

再次站到爺爺家樓下是三個月后的中秋,我沒有上樓。

這個節日似乎和老人有著天然的關系,他家中來客眾多,我找不到理由進入。這趟目的是拍攝燈,拍攝月亮,以一盞燈的明暗作為意象,詮釋許爺爺與眾不同的作息,是我當天全部的工作量。當晚七點多,鏡頭對準許爺爺家陽臺拍下一組鏡頭,周圍燈都亮著,只有他的房間黯淡。拍完后我到附近吃完飯,慢騰騰往回走,時間近午夜,四圍的燈都暗下去,許爺爺家的燈果然亮起來,于是拍下第二組。

正打算離開,卻被附近巡邏的保安叫住,對方說:許爺爺九點半出去遛彎,到現在還沒回來。我聽完也出了一身汗,轉身正撞見奶奶從院里出來,警車很快也開過來。跑動中打開的相機記錄下搖晃的畫面,我們一行人在對面公園南門口發現爺爺。他扶著膝蓋坐在地上,自行車摔在一旁,一字一句地向記錄案情的民警報自己的姓名:言午許,淵博的淵,沖是兩點水加一個中間的中,最近《朗讀者》報道了我。

許淵沖出行留影。

病房里的莎士比亞

對于老人來說,摔跤總不是小事。“爺爺許多留法的同學摔了一跤就沒了。”奶奶滿心擔憂地回憶往事。而對于許爺爺,比起身體的衰弱,更怕的是精神上的停滯——病床束縛手腳,他沒辦法翻譯莎士比亞了,出版社的約稿和報紙專欄也只能叫停。好在能做的還有閱讀。他躺臥在病床上,朝天花板斜伸出手臂,撐平那幾份平日里最愛的報紙——《文匯報》、《參考消息》和《人民日報》,聚精會神盯住一會兒,手臂便不得不放下來,閉上眼睛休息,半分鐘后又振奮精神,和被封鎖的時間對抗。

后來的日子里,我主動提出給他讀報,翻閱報上消息的同時也會分享觀點——社會現狀、異國見聞、時代政治。他談起聯大的日子,留學的日子,那些饑餓的動蕩的歲月,也感慨年輕人現在的好生活……話題頻繁跳躍,離不開的依然是莎士比亞。

許爺爺躺在床上用平板看莎士比亞四百周年的晚會,屏幕里聲色張揚,他也跟著咧開嘴笑,不一會兒又歪著腦袋睡去。“你去過英國么?”他清醒時會忽然問起。我說出差時去過,他便冒出下一句,“那你去過莎士比亞的故居么?”我搖頭。“可惜了,”許爺爺眼底有遺憾,轉頭又說,“不過也還好,也沒啥東西。”我大笑。我們就這樣變得親近,他對我的稱呼變成“小朱子”、“小允子”,也漸漸理解了拍紀錄片是怎么回事,把它當作一種視頻文獻,給了我很大的自由。

在病床上躺了十幾天,許爺爺被推進手術室。主刀醫生姓張,不久前剛在休假中看過許爺爺參與錄制的那期《朗讀者》,節目里爺爺一身西裝坐得筆直,用那副招牌大嗓對著觀眾說:我的名字已經比名片還要響一些了,名片不送人家也知道!他覺得有趣,幾天后接到院里電話,通知院里來了一位非常重要的老人,要準備手術。張醫生告訴我們,他當時就覺得電話里聽到的名字耳熟,上網搜過才恍然大悟。

后來那場手術是開著古典音樂做完的,他一邊給許爺爺背詩一邊做微創手術,許爺爺被推出來的時候精神很好,高興地朝醫生歪頭笑:太好了,你們太好了,這神刀了!

許淵沖坐輪椅出行。

爺爺年事已高,為繼續觀察病情,還是被推進了ICU,身上插滿管子,監控各項身體指標。病房里有24小時看護,家屬通常不允許進入。我依然每天接奶奶從家里過去,守在病房外面看是否需要幫助。等待的第三天,一名護士出來,說爺爺要找“小朱子”。我穿上防護服,接受醫護人員的各種叮囑,心里忐忑不定,想不明白爺爺為什么在這時候找的不是奶奶而是我。到病房里,只聽爺爺開口便問,有沒有帶那張“特別重要的報紙”,我說帶了,他要我為他讀。

我哭笑不得,只好站在ICU里為他讀報。那份報紙按他要求打印成三份,一份給奶奶,一份送去北大,一份給我。報上有他登載的一篇文章,討論中國古詩的翻譯原則——爺爺堅持譯者要通曉古詩本意才能進行翻譯,并在此基礎上駁斥“國外漢學家比國內學者更適合翻譯古詩”的觀點。護士在旁邊催促,爺爺硬是要我給他讀完,一邊聽一邊判斷文章是不是經過刪改。最后幾分鐘,他又拿蘇格拉底、柏拉圖和孔子老子作對比,談起中西方文化差異。我在那一刻感到震撼。躺在ICU病房,他看上去像一臺通電的大機器,在對一切都無能為力的時刻,他只需要一個人,而那只是一個能為他讀報的人。我意識到此前我把這一切想得過于簡單,只當“讀報”是一種閱讀行為的輔助,并未意識到對于一位病床上動彈不得的知識分子,這更是一種精神上的訴求。

等爺爺從ICU出來,我主動和他一起翻譯莎士比亞的作品《暴風雨》。我沒有語言天賦,對翻譯也無興趣,平日里只把英語當成工具,不影響工作就行,做出這項提議只是想給他更多精神支撐。買來2000多頁莎士比亞全集,我像看天書一樣逼迫自己閱讀。翻譯比我想象中還要難上許多,文藝復興時期的古英語加上架空的歷史背景讓我感到折磨,最后的辦法是將所有找到的版本揉合折中,抄寫上交,算完成任務。

許爺爺卻對每個句子摳得仔細,拿紅筆做標注,我從他手里拿回的紙頁總是全篇飄紅,他一字一句地與我講解,反復幾次,終于還是決定獨自繼續這項工作,直到幾天后出院,他把莎士比亞從病房重新帶回家。

自行車不能再騎了,但翻譯還要繼續。

許淵沖坐輪椅出行留影。

衰老,別離

那時爺爺很老了,屋子也很老了。屋里的陳設基本停留在上個世紀,水泥地面上放著各式木質家具,頭頂吊扇搖搖晃晃,電視機看上去很老舊,臥房里立著許多年前爺爺從舊貨市場用15元錢淘來的舊書架,架子上堆滿了書……

爺爺不排斥衰老,卻抗拒衰老為他招惹來的過多幫助。在家里,他拒絕保姆和妻子為自己倒水,拒絕任何人為他調整任何一本書的位置,下樓梯拒絕身后一哄而上的攙扶,飯桌上拒絕同桌的人為自己夾菜,總是趁沒人的時候跑去浴室洗澡,每次洗完便像打了一場勝仗。也有些習慣始終無法抗拒——臥室墻頭貼的剪報列舉五花八門的弱堿性抗衰老食物,比如豆腐豌豆芹菜番薯……他愛吃的依然是芝士蛋糕,瑞士巧克力,250ml的水加三勺糖,也喝得津津有味。

到了那樣的年紀,生命剝奪掉他身邊越來越多的東西。90歲前他愛游泳,直到被游泳館館員出于安全考慮勸退回家,只留下一張早年間的泳證放在工作臺上的醒目位置,后來他每天騎車,直到在中秋的月光下摔倒,被醫生叮囑再也不要跨上車座。

失去的是越發重要的人、事、物。出院后爺爺的身體漸漸好起來,照君奶奶卻因每天忙于攙扶照料,休息不足,眼見著衰弱下去。

許淵沖在病床前陪伴妻子。

許淵沖在病床前陪伴妻子。

2018年6月,照君奶奶離世,終年86歲,那年爺爺97,衰老和離別早已是他必須習慣,也無論如何無法抗拒的事,只是彼此相伴60年,這場失去還是帶來震蕩。他低迷了一段時間,莎士比亞也不要了。每天除了看足球比賽打發時間,就是整理屋子里的各種東西。我想這個過程既是他對過往的緬懷和梳理,也是在為自己的離開做準備。只有他自己能整理好自己的東西。

直到把屋子里的東西理清楚,他又回到寫字桌前,日復一日地開始翻譯。卻又有什么變得不一樣了。奶奶去世前,他譯的是莎士比亞和王爾德,整日潛在復雜幽深的句法結構里推進自己的“百歲大計”。在那之后,他開始接觸更多的現當代作品,其中也有一些浪漫小說。目標導向的生活方式徹底崩塌,他不再執著于翻過莎士比亞這座大山,只希望多活一天就多創造一點東西,直到屬于他的那場告別來臨。

妻子住院后,許淵沖獨自過生日。

6月17日早上,我被手機震醒。四通未接來電穿透設定的夜間模式。電話那頭一直照顧爺爺的親人沈迪哭得喘不過氣。其實這個場景我已經想象過無數次。過去和爺爺相處時也總是陷入擔憂和恐懼里,當他午睡遲遲不醒,當他在衛生間待了太久……

最怕在一些“反常”的時間接到沈迪或者保姆小芳的電話,比如早上七點或晚上十點,每次聽都屏著呼吸,如今一切真真切切降臨,那樣的沖擊并非瞬間的刺痛,人不會一下陷入崩潰,等到坐在爺爺家里,許多相熟的人都已經在了,卻突然覺得整個環境是空的。沒有爺爺在,你會覺得這不是他的家,爺爺的聲音太響了。

或許在100這個數字面前,他比任何人都要幸福,大多數人對“壽終正寢”的想象莫過于此。當一個30歲的人面對90歲的人,并不需要去哀憐和同情。衰老會讓人變得緩慢,變得脆弱,卻也讓人看到更多的人生。

《這么老的少年》紀錄片官方微博追悼截圖。

時間的禮物

回想起來,許爺爺身上最大的特點是他不像一個典型的老人。

熾烈,蓬勃,張揚,這些特點即使在年輕人身上也少見。許多人說他“狂”,他自己也不否認,但他身上有足以支撐這份“狂”的底氣和能量——終身學習,永遠捕捉新的東西,保持個體精神的篤定和獨立,追逐時間,直到生命的最后一刻。

這個世界上多得是隱忍、妥協的人,大多數人畏懼“狂”,也“狂”不起來,而爺爺身上嫁接來自東西方的兩種文化氣質。他的個性或許并不完滿,但自成一派,成就一個特別鮮活的個體。

許淵沖為明信片蓋章簽名。

系列紀錄片中的許淵沖單集在2018年初就已經拍完,此后我和爺爺依然保持緊密的日常聯系。相處過程里我動了為他拍攝一部長紀錄片的念頭,尤其在奶奶去世之后,這個想法愈發強烈。

許爺爺身上吸引我的是信念感,對所投身的事業保持貫穿一生的高投入;是天然的反差張力,物質生活要求極低,而精神世界永遠富足。不去在意外界的評價,只關注內在生命力的漲落,以及手頭的每一行翻譯。即使到暮年,面對摔倒,面對離別,也總有很多自己的事可以做,每天開心地計劃著生活,緊鑼密鼓地生長。

他活成一面鏡子,讓我看到真正重要的事情是什么。

在這之后,我變得不會太執著一些東西。工作中,我也曾經是一個很年輕,有好的運氣,能積累很多經驗的工作者。掛高職,去爭取大項目,光鮮亮麗,但現在我更多看到的是年齡和經驗帶來的不成熟。這些不是掛一個名,或者與人爭一把就能實現,我學著不去做一個“急迫”的人,而是真正揣摩人生的質感,用時間去補足。

這些是爺爺留下的禮物。時間的禮物。

許淵沖家中懸掛的一幅字:“自豪使人進步”。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司