- +1

“第三性”與藝術相關,是超越生活的情感 | 專訪《柳浪聞鶯》導演戴瑋

導語:上影節頒獎之前,我們采訪到了主競賽影片《柳浪聞鶯》的導演戴瑋。戴瑋導演08年就曾憑借西藏題材的個人首部作品《岡拉梅朵》入圍上影節亞洲新人獎。這次她帶著新作重返上影節,又有了全新的創作狀態。

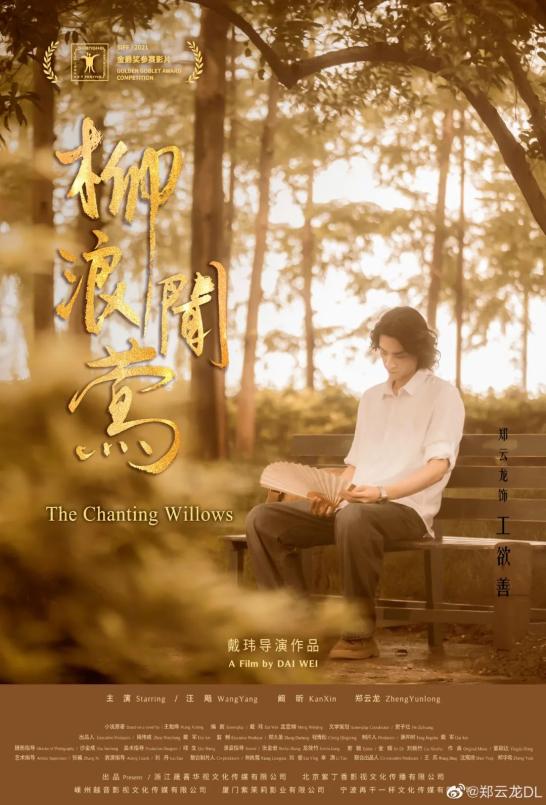

《柳浪聞鶯》改編自茅盾文學獎作家王旭烽的同名中篇小說,講述了越劇演員垂髫(汪飏飾)、銀心(闞昕飾)與畫家工欲善(鄭云龍飾)之間發生的,情感、藝術與人的不同面貌。影片于本月初在上影節首映。

采訪:金恒立

拍攝:Vicky

策劃:拋開書本編輯部

那就還是先請導演聊一聊這個片子的緣起吧。我聽說您最初是因為看到很喜歡的越劇,才想到拍這個片子。

其實最初的時候是因為這個小說。我接觸《柳浪聞鶯》這個小說是在16年吧,是我們的監制鄭大圣導演推薦的。我當時就跟他說,我想拍女人的故事。

然后這個小說呢,我看完以后,我覺得打動我的地方是,它里面的層面很多。它有那個年代的整個大背景,還有兩個女孩子的青春。你看她們對青春的那種向往,二十多歲花季年齡,從一個小縣城到了杭州,對未來充滿了憧憬。

里面還有友情,有愛情,有很多很多情感。比如說垂髫后來所在的那個鄉間戲臺的人,對她的友愛,幫助她。還有像那個表姐對銀心的親情。人家也希望她留在城市,希望她有好的歸屬。我覺得這些其實都是人之常情,也都是非常真情的東西。

我認為這個故事是一個很有情的故事,從一上來吸引我的地方,就是它的情感非常豐富。

再就是人物關系。這兩個姐妹愛上了同一個藝術家。我把工欲善稱之為一個藝術家,他不是普通人物。這兩段感情,工欲善和垂髫的,工欲善和銀心的,都是那么的不一樣。

我想拍這個電影的最大的原動力,這兩個完全不同的女孩兒的不同命運。在那個時代下,她們的命運,就像我們,從青春,到成年,面對各種感情,面對各種選擇。

我覺得這可能是特別切合我想做的一個女人的故事,它很豐富。

我看完電影以后去讀了這部小說。小說原本還是側重點在愛情,是從工欲善的這個角度來講的,還帶了一些工欲善的藝術生涯,以及越劇劇團的生態。這些在影片中都弱化了而更多的是加強了兩個女主角之間的關系。加強這個友情關系是為了更好地表達對于女性的觀察嗎?

不是,我覺得是這兩個人物的關系最動人。

就是說,在這個故事里,最讓我牽掛和惦記的,最讓我覺得,哎呀,念念不忘,老能在我的腦海里跳出來的,就是這個姐妹倆。

雖然那時候我不知道誰會演銀心,也不知道誰會演垂髫。小說里形象地描繪了銀心和垂髫的樣子,說垂髫特別像一個意大利的畫家筆下的……

莫利迪亞尼(Amedeo Modigliani)。

對,細眉細眼,瘦瘦的。我挺喜歡他的女性肖像。

然后銀心就是一個小家碧玉,就是那種鄰家妹妹,很可愛,蠻機靈、聰慧的,情商很高,但是在藝術層面上可能真的就沒有那么有造詣。她要很安逸的生活,甚至是要過更穩定的生活。

垂髫就不一樣了,垂髫她就是很極致的一個人。她更追求精神層面的東西。

我覺得這兩個人,兩個世界里的人,在同一個環境里面,發生了這樣的感情故事,我覺得就特別好看,在情感上,有種挺壯觀的感覺,人物的情感層次,不斷地翻轉,暗潮洶涌。

我和我的編劇搭檔就商量怎么去把她們之間這份特別重的情感揪出來,其他我們覺得并不重要的就給它放在背景里面。

作為電影,就得是用影像講述。

所以為了把這些微妙的東西表達出來,我們就又設計了很多情節。

比如說垂髫離開工欲善,銀心接近工欲善,這在小說里它是一點一點的,很顯然的,工欲善也知道垂髫離開了,那么工欲善跟銀心的感情,在小說里就有種自然而然的色彩。但是同樣的情節放在電影里,對我們來說就不合理,他不可以,就像我們開玩笑那樣,太“渣”了,這樣的男主人公你不會接受。

所以我們在電影里寫的工欲善,就要突出一方面他還是有自己的精神世界的追求,但同時他也還是要生活在人間里,他還是得過著現實的生活,他也得考慮到自己,當他求而不得的時候,我們希望觀眾也能理解他要去生活。

反觀女孩子,兩個女孩就都很勇敢,一個敢說“不”,一個敢說“我要”。垂髫說,我不要這個這樣的生存。我也不去當幫腔,我就是不要寄人籬下,她就走了。

而銀心她是,我想要什么,那我去爭取,而當她覺得說這個人不適合自己的時候,她又勇敢地放棄了。我覺得這些都是這兩個人物特別閃光的點。

您特別提到說垂髫和工欲善都是藝術家。那其實同為藝術家,他們對于藝術,對于人生的處理方式,都是很不一樣的。您會覺得這是他們是兩類藝術家嗎?還是說垂髫更極致,更像藝術家一點?

藝術家我覺得只有一類,沒有幾種。那一類人的特點就是他們其實更遵循自己的精神世界,可以為此舍棄掉安逸的人生,時而孤獨,時而很瘋狂。我也接觸過很多藝術家,就是寧可窮苦一輩子,也要那一瞬間的燦爛。

您自己也是。

我不是藝術家,我是電影工作者。我很熱愛這個行業,把這個行業視為自己終身的一個職業追求,我只能這么講。

我覺得藝術家需要一個孤獨感,要舍掉很多常人所未必能放棄的東西。我很羨慕這些藝術家,會覺得如果我能跟他們有一次徹徹底底溝通,有一種對話,甚至能深入他們內心,都會是很好的。這也是我為什么拍垂髫和工欲善,雖然在藝術這個領域我沒有那么極致地去走到那一步,但是我還是多少能感受到他們的那種孤獨感。

那您覺得汪飏,這個演員是很貼合垂髫的嗎?她的狀態。

我覺得最開始呢,她的表演有一點點悲。

她有“我是垂髫”的信念,這種信念會不自覺地給予她一種情感、情緒,但那個情緒我覺得是過于悲了。對垂髫來說,這個調調不能太多,因為她離開劇團的那一天其實非常清醒,她非常認命,她知道,我沒有辦法,所有的這一切美好的東西都離我遠去了。

所以當銀心跟她說要跟工欲善結婚的時候,她會祝福銀心。

”我的祝英臺,終于找到她的梁山伯了”,這句話,是她真心的。但當時我們一直在猶豫要不要說,這個臺詞是我加的。第一遍拍的時候其實這里是留白的。后來我和汪飏交流,她說覺得應該說,我說我也覺得應該說,所以后來我們又了拍一遍。

在上海文聯放映的時候,有一位觀眾在映后說,“導演你們的臺詞也很少也很克制,怎么做到的”。其實最初很多地方是有臺詞或者旁白的,但后來都去掉了。

我們覺得很多地方觀眾感受到了,就沒有必要把他說的那么白。

所以即使垂髫想念銀心,她也是在唱詞里面說,“賢妹妹,我想你“。那個是《梁山伯與祝英臺》里面《十相思》的一句唱詞。反倒吻合那個年代的人的情感表達方式。

那個時代的人的表達,我特別能理解,就是內心的東西,你是永遠藏著的,哪怕適宜表達的時候,你都會克制。這種克制其實是很有魅力的。

影片里面很巧妙的是,旁白也好,一些需要表達的臺詞也好,都用越劇的形式帶出來了。

越劇從另外一個角度對應著去表達了人物的心境。我不想說的太白,恰恰這個越劇它就是一個有意味的東西。

越劇里面的詞兒,它不像昆曲,還有京劇,那么的文言文,它還是相對來說還是比較白話。“千里來相會”,然后”得意仁兄心歡喜”,這些詞,你會覺得它特別白,表達得特別的直接,但是你要唱出來,你就會覺得這個又非常委婉。

工欲善不善于用言語表達,那么在他來說,就是畫畫。他所有的畫,他畫桃花,他畫出那個扇子,也都是有情緒的。他心亂如麻的時候,會把扇子畫得很難看,他充滿著情感的時候,他把桃花畫得很美。

你會說這些很“唯美”,但對我來說,我們父輩的那一代人,他們就是這樣的。不是說我現在刻意地去用越劇、扇子、水墨畫這些元素去表達,而是我覺得就是那個年代給予我這樣的東西,給予我這樣的靈感,給予我這樣的一種情感。我覺得這個味道就是那個年代的味道,包括我們4:3的畫面,包括,我把西湖拍成了那種比較理性的西湖。

嗯,那天映后您也提到了后面刪掉的那一場戲,就是之后銀心回來和工欲善一起看那幅畫的那場。那個,我覺得也是一個很大的克制。因為那里本來會帶出來原著里面的一條以“桃花”為標識的線,從那把桃花扇,到“桃花得氣美人中”。

那個是我一直想表達的,“桃花得氣美人中”。但是很可惜,我最后整個結尾換掉了。我拍了三個結尾,但是那幅畫……確實,你看到它就會明白,那就是我要講的那個女小生的精神世界。二十年后的一場畫展上,三個人用那樣的方式再次相見。

工欲善是功成名就的畫家,銀心從國外歸國回來,他們在畫展上看到那幅畫,結尾的時候是垂髫穿著長衫,畫面疊化,她仿佛從畫中走出來,在舞扇,然后是銀心和垂髫的對視。

其實那個也是很唯美的一個結尾吧。只不過可能和現在這個結尾相比,缺少了一點點遐想。

我覺得如果按照原著,把桃花那條線提出來,影片的色彩會更艷麗一點,相對的,如果把那個拿掉,看起來的確是像您說的更理性,更青綠色一點的電影。

而且,我更想把這兩個女孩子的情感映出來。如果桃花放的太重,工欲善這個人物呢,就會多一點。不是說他的分量的問題,他的分量始終在,但是如果我強調了桃花,我強調了他對垂髫的這份感情,甚至一直延續到他們中年,我覺得可能影片的氛圍,就會有所偏離。

最后那個結尾,我跟大圣導演討論,開始我很堅持,但最后我突然就明白了,人海茫茫,沒有誰能陪你有頭有尾地走完人生,大家總有分開的那一瞬。有的人還在原地,有的人可能就是隨波逐流了。

而我們回想時,每個人對某段感情都有自己的一個判斷和一個歸屬,就像羅生門一樣。

我覺得這個結尾是最好的,可以讓我們觀眾想到,其實我們自己也有自己的青春,也有自己青春最在意的……對吧,但隨著時間都成為過眼煙云,都隨波逐流了,只有記憶是永遠不會消失的,永遠在你內心。

我為什么要把這個90年代的故事給現代人看?其實我們每一個人都會經歷這樣的過程,你可以把這些美好的東西留在你的記憶里,其實沒有必要去……有的人可能會心懷傷痛,嗯,有的人會覺得心存美好,每個人不一樣,你知道嗎,我不想讓她最后太傷痛,太悲情。

聊聊“銀心”吧,您有描述過闞昕是很有爆發力的演員。

銀心這個人物最復雜,最難演,我沒想到從來沒演過大銀幕的闞昕,能把這個人物詮釋的那么好。

闞昕她生活中是一種人,在鏡頭前就真的是變了一個人。你生活中看見這個小孩兒,有的時候我們跟她開玩笑說,腦子里啥都不裝啊,大大咧咧的。但在鏡頭前,從眼神到狀態,她就完全不一樣了。

導演和兩位主演在上海文聯放映會的現場

我和影片的表演老師劉丹在溝通這些人物的時候,就發現這個孩子的不同。她只要調動一下情感,馬上就能給你很多種不同方式的表演。在這一點上,汪飏還不一樣,汪飏是必須得內心感受到,她是一個本色演員。

其實闞昕需要處理的表演跨度最大,時間上她跨越了三十年,情感上也有不小的變化。她能很準確地捕捉到人物情感的變化。比如她跟工欲善有一場爆發的情感戲,跟垂髫也有一場爆發的情感戲,就真的都是一條過。她在鏡頭前很有張力,表演很有層次。

她的表演,您覺得會有一點”過”,需要收回來的時候嗎?

也有,但是那個只是準確度的問題。

她不是過,她是屬于可能不夠準確。比如說她那個方式啊,角度啊,表演層次啊,尤其是臺詞的節奏。

這些地方,她畢竟還是第一次演電影,都會需要我們的專業老師幫她調。像是說話哪些地方停頓,哪地方要有眼神的表達,等等。

但是爆發力是教不了的,那是骨子里帶來的。所以在這一點上我覺得“銀心“這個角色是非常成功,我們都在開玩笑說,這雙女主的戲,能這么演對手戲就特別過癮。對她們倆來說,是她們倆的彼此成就,這兩個孩子在一起就特別搭。

那天映后還一位觀眾說,“導演,我覺得你們這兩個人物,這兩個姐妹,她們是一個人,是一個女人的兩面”,我覺得說得也蠻好。

導演和兩位主演在上影節頒獎前

關于“第三性”,也是影片中的一個關鍵詞。是不是可以說,片中三個角色的性格其實都帶著某種第三性的狀態?

不是。“第三性”這個問題,我覺得可能它還不是一個性格層面的東西。我很純粹地把“第三性”放在了一個藝術層面上,它是高于生活的東西。如果你要這么理解,我覺得可能會好一點。

我真正想做的東西,所謂的“第三性”,是和藝術相關的,它是超越男女之愛的,是靈魂相關的,也是藝術家在舞臺上表現出的那種狀態。

我今天上一個采訪,那位記者是從《霸王別姬》的角度問我這個問題的。程蝶衣也好,垂髫也好,越劇里的女小生也好,我覺得你可以說他們都是“第三性”的一種類型。

影片中垂髫一開始不明白這一點,慢慢地,她最后明白了。她懂得了自己對銀心的感情,對工欲善的感情,其實都不僅限于友情,也不僅限于愛情。

我想,對我們觀眾,尤其是對許多女觀眾來說,女小生扮演的“梁山伯”比男人扮演的“梁山伯”更接近她們心目中的“理想伴侶”,這樣一個干干凈凈、文質彬彬的白面書生模樣,更純粹,更透徹。

所以垂髫說,”我要演一個像女人一樣的男人”,我覺得這是很微妙的一種感情表達。我想在片子里呈現一個有女人特質的男人。

我之前去嵊州越劇團,也有跟女小生裘巧芳老師聊。她就是影片開場《呂布與貂蟬》中飾演呂布的那位,也是片子的越劇表演指導之一。我覺得她的表演就有這種純粹又微妙的情感魅力。

越劇名家裘巧芳(左)在《柳浪聞鶯》中

我們來最后聊一聊您之后的創作吧。您之前拍過西藏,拍過都市劇,后面還會有什么創作計劃嗎?還會回去拍西藏史詩的第三部嗎?

對,《古格王朝》是我一直要拍的。一零年我們就完成了劇本創作,并拿到了拍攝許可證,這一晃都十一個年頭了。

那部影片講述的是古代西藏的一場戰爭,一場曠世戀情,一個西藏女人的傳奇性故事,根據一段真實的歷史改編。

我是一直希望有機會去完成這個作品的,但是我知道還不是時候。可能是它跟我的緣分還沒到,或者我覺得那個創作它跟觀眾還有距離。這始終在我的一個情結里面,西藏情結,這大家都知道的。

戴瑋導演“西藏三部曲”的第一部《岡拉梅朵》

我不知道我會不會再去拍別的地方,可能會,因為只要一個故事和一些人物打動了我,我都會去拍。即使只是拍女人,那也可以有各種各樣的表達,所以我希望能嘗試不同的類型。

接下來我現在還有兩個劇本在創作,也是自己做編劇的。可能這兩部我也是自己要通過親身去體驗來創作的。這兩個作品也都是講女人的故事。有一個跟我們上海有關系。那個故事發生在民國時期的上海,是一個女演員的人生經歷,真人真事改編。

另一個故事是講一個北方的中年女人從少年到中年的遭遇。她沒有真正地殺人,但是經歷了十幾年監獄的生活。這是一個自我救贖的故事。

我們是“拋開書本”,平時主要是做藝術電影的放映和報道。所以最后我還有些好奇的是,想問您對藝術電影這個領域怎么看?

文藝片本身就是會另辟蹊徑的一種表達方式,它一定是有個性的表達。電影它不能統一化,它不是標準答案。

我覺得就是因為有這些藝術的電影存在,有很多有思想的創作者,電影才能更好地去表達各種情感,故事,年代,讓你有在精神層面的滿足。

其實我們都是看著藝術電影長大的。最早的時候我特別喜歡黑澤明導演,那個時候因為我也是初學者,可能也說不出具體好在哪里,但是確實會覺得它觸動到你。他的那種表達和講故事的方式,會給我一種一下子擴展了思路的,類似“啟蒙”的感覺。還有是枝裕和導演,我也蠻喜歡的,他的電影是另一種狀態,里面所有的都不像是演員在表演,就像是生活本身,娓娓道來。兩位導演都給我很大的啟發。

年輕的黑澤明

我覺得我從韓國導演那里學到了大膽,從日本電影那里學到了他們那種克制。

我最喜歡的一部電影,《亂世佳人》,它又是另外一種。我還喜歡《英國病人》,這些電影對我來說呢,它又是和女性情感有關的。就你會覺得,哎呀,《亂世佳人》里面那個女人的故事戲太美了,到現在我都認為沒有人在我心目中能超越郝思嘉,那么一個完美的形象,那樣的一個反叛的女性,那樣的一個充滿性格的、豐富的女性,你就會覺得她是完美的化身啊。

當然在那個劇作里面,這個人物她并不是一個完美的人,對吧。但你會認為那是某種完美的、在創作層面上的理想狀態。

現在再回到藝術電影上,我覺得現在國內,電影的多樣性已經越來越好了。在一個電影節上,我能看到別人很不同的作品,別人也能看到我的,我覺得這個就是一個特別好的一個良性的創作環境。

原標題:《“第三性”與藝術相關,是超越生活的情感|專訪《柳浪聞鶯》導演戴瑋》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司