- +1

宋朝人到衙門打官司,需要下跪嗎?

不管是成書(shū)于元、明、清的公案小說(shuō)《包公案》,還是這個(gè)時(shí)段產(chǎn)生的“包公戲”劇目,抑或是今人創(chuàng)作的古裝司法題材影視作品,它們對(duì)于宋代審訊場(chǎng)面的講述,有一個(gè)細(xì)節(jié)是不約而同的:訴訟兩造都得跪在公堂上聽(tīng)審。

這些文藝作品塑造出來(lái)的歷史想象,甚至讓歷史研究者也深信不疑,比如法律史學(xué)者潘宇的論文《傳統(tǒng)訴訟觀念的基本形態(tài)與轉(zhuǎn)型——以中國(guó)古代民事訴訟觀念為樣本的研究》就認(rèn)為:“在(古代)司法實(shí)踐中,無(wú)論是刑事案件,還是民事訴訟的原被告雙方都要承受同樣的皮肉之苦,以及同樣的精神上的威嚇。如,涉訟兩造(包括其他干連證人等)一旦到官受審,不僅要下跪叩首,而且還要受到‘喝堂威’的驚嚇。”潘宇將研究對(duì)象籠統(tǒng)地稱為“中國(guó)古代民事訴訟”,顯然應(yīng)該包括宋代民訟在內(nèi)。

宋朝筆記中的審案信息

但是,我在閱讀宋人筆記時(shí),隱約覺(jué)得宋代的訴訟是不需要“下跪叩首”的。這里我且列舉幾個(gè)例子:

沈括《夢(mèng)溪筆談》中的《歐陽(yáng)文忠推挽后學(xué)》載,有一書(shū)生起訴學(xué)生拖欠束脩,勾當(dāng)鎮(zhèn)公事的王向判書(shū)生敗訴,“書(shū)生不直向判,徑持牒以見(jiàn)歐公(滁州知州歐陽(yáng)修)”。既然是“徑持牒”,應(yīng)該不會(huì)是“跪稟”。

程頤撰寫的《明道行狀》載,“(程顥)先生為令,視民如子,欲辦事者或不持牒徑至庭下,先生從容告語(yǔ),諄諄不倦。”從“不持牒徑至”的語(yǔ)境判斷,也應(yīng)該不是“跪稟”。

朱熹編著的《五朝名臣言行錄》也載,“舊制,凡訴訟不得徑造庭下,府吏坐門,先收狀牒,謂之‘牌司’。公(包拯)開(kāi)正門,徑使至前,自言曲直,吏民不敢欺。”訴訟人“徑至前,自言曲直”,也不像是“跪稟”的樣子。

另外,宋人唐庚的《訊囚》詩(shī)寫道:“參軍坐廳事,據(jù)案嚼齒牙;引囚至庭下,囚口爭(zhēng)喧嘩。參軍氣益振,聲厲語(yǔ)更切。……有囚奮然出,請(qǐng)與參軍辯……”這名囚犯“奮然出”,而且與法官當(dāng)庭對(duì)辯,似乎也不可能跪著。

當(dāng)然,這些材料記錄的信息不是很明確,不能作為確鑿的歷史證詞采用。究竟宋人上公庭打官司要不要下跪聽(tīng)審?我打算先通過(guò)檢索宋代文獻(xiàn)來(lái)驗(yàn)證這個(gè)問(wèn)題。需要說(shuō)明的是,我采用的文獻(xiàn)主要有兩類,一是《名公書(shū)判清明集》、《折獄龜鑒》、《洗冤錄》等宋代司法文獻(xiàn);一是《作邑自箴》、《州縣提綱》、《晝簾緒論》等宋代官箴書(shū)。至于加入了后人創(chuàng)作與想象成分的宋元話本小說(shuō)與元雜劇,一概不納入考證范圍。

文獻(xiàn)資料顯示:宋人不必跪著聽(tīng)審

檢索《名公書(shū)判清明集》、《折獄龜鑒》、《洗冤錄》,均找不到任何“跪著受審”的記錄。唯《折獄龜鑒》“王琪留獄”條這么說(shuō):“王琪侍郎,知復(fù)州。民有毆佃客死者,吏將論如法,忽夢(mèng)有人持牒叩庭下,曰:‘某事未可遽以死論也。’琪疑之,因留獄未決。”但這里的“持牒叩庭下”只是出現(xiàn)在夢(mèng)境中,并非庭審寫實(shí)。

《洗冤錄》“疑難雜說(shuō)”篇也有一則記載:某甲涉嫌殺人,“就擒訊問(wèn),猶不伏”,待檢官出示確鑿證據(jù)后,“左右環(huán)視者失聲嘆服,而殺人者叩首服罪”。這似乎也只說(shuō)明犯人在伏罪后才需要“叩首”認(rèn)罪。

《名公書(shū)判清明集》收錄有法官蔡久軒的一份判詞,其中說(shuō):“當(dāng)職入境,……累累道途,訴之不絕,……訴之者皆號(hào)呼告冤,嚙齒切骨,伏地流涕,諭之不去。”這里的“伏地流涕”,顯然是說(shuō)攔路申冤之人激憤不能自已的舉動(dòng),并不是指庭審時(shí)官方要求的“規(guī)定動(dòng)作”。

《作邑自箴》、《州縣提綱》、《晝簾緒論》等宋人撰寫的州縣從政指南,其中不乏對(duì)州縣官如何受狀、審訟、鞫獄、擬判的詳細(xì)指導(dǎo)意見(jiàn),但尋遍這幾本宋人的官箴書(shū),就是不見(jiàn)要求訟訴人下跪受審的規(guī)定。倒是在《州縣提綱》中可以找到兩條信息:

——“凡聽(tīng)訟之際,察其愚樸,平昔未嘗至官府者,須引近案,和顏而問(wèn),仍禁走吏無(wú)得訶遏。”

——“引問(wèn)時(shí),須令主吏遠(yuǎn)立,仍和言喚囚近案,反復(fù)窮詰,必得真情,始可信矣。”

從“引近案”、“喚囚近案”的動(dòng)作描述,大致可判斷訴訟人不大可能是跪著的。

但是,我們對(duì)文獻(xiàn)的援引,到目前為止,還無(wú)法十分肯定地證明“宋人訴訟無(wú)須跪著受審”。不要急,讓我再引用幾條材料:

《折獄龜鑒》“葛源書(shū)訴”條載,宋人葛源為吉水縣令,“猾吏誘民數(shù)百訟庭下”,葛源聽(tīng)訟,“立訟者兩廡下,取其狀視”。

《折獄龜鑒》“王罕資遷”條載,宋人王罕為潭州知州,“民有與其族人爭(zhēng)產(chǎn)者,辯而復(fù)訴,前后十余年。罕一日悉召立庭下”。

《名公書(shū)判清明集》收錄的一則判詞稱,“本縣每遇斷決公事,乃有自稱進(jìn)士,招呼十余人列狀告罪,若是真有見(jiàn)識(shí)士人,豈肯排立公庭,干當(dāng)閑事?”

從這幾起民訟案例不難發(fā)現(xiàn),當(dāng)法官開(kāi)庭聽(tīng)訟時(shí),訴訟人是立于庭下的。現(xiàn)在的問(wèn)題是,“站著聽(tīng)審”到底是個(gè)別法官的開(kāi)恩,還是宋代的一般訴訟情景?

根據(jù)官箴書(shū)《州縣提綱》介紹的州縣審訟“標(biāo)準(zhǔn)化”程式,平民到法庭遞狀起訴是用不著下跪的:“受狀之日,引(訴訟人)自西廊,整整而入,至庭下,且令小立,以序撥三四人,相續(xù)執(zhí)狀親付排狀之吏,吏略加檢視,令過(guò)東廊,聽(tīng)喚姓名,當(dāng)廳而出。”朱熹當(dāng)?shù)胤焦贂r(shí),曾制訂了一個(gè)“約束榜”,對(duì)訴訟程序作出規(guī)范,其中一條說(shuō):州衙門設(shè)有兩面木牌,一面是“詞訟牌”,一面叫做“屈牌”,凡非緊急的民事訴訟,原告可在詞訟牌下投狀,由法庭擇日開(kāi)庭;如果是緊張事項(xiàng)需要告官,則到“屈牌”下投狀:“具說(shuō)有實(shí)負(fù)屈緊急事件之人,仰于此牌下跂立,仰監(jiān)牌使臣即時(shí)收領(lǐng)出頭,切待施行”。“跂立”二字也表明,民眾到衙門告狀無(wú)需下跪。

按《州縣提綱》,開(kāi)庭審理的時(shí)候,訴訟人也是不用跪下的:“須先引二競(jìng)?cè)耍ㄔV訟兩造),立于庭下。吏置案于幾,斂手以退,遠(yuǎn)立于旁。吾惟閱案有疑,則詢二競(jìng)?cè)耍挂眩惺几独糇x示。”朱熹的再傳弟子黃震任地方官時(shí),也發(fā)布過(guò)一道“詞訟約束”,其中規(guī)定:法庭對(duì)已受理的詞訟,“當(dāng)日五更聽(tīng)狀,并先立廳前西邊點(diǎn)名,聽(tīng)狀了則過(guò)東邊之下”。可見(jiàn)宋代法庭審理民事訴訟案,并未要求訴訟人跪于庭下。

又據(jù)另一部官箴書(shū)《作邑自箴》,“(法官)逐案承勘,罪人并取狀之類,并立于行廊階下,不得入司房中。暑熱雨雪聽(tīng)于廊上立。”在刑事審訊時(shí),受審的“罪人”看來(lái)也是立于庭下而不必跪著。

圖像史料顯示:宋人打官司是站著的

當(dāng)然最具直觀效果的證據(jù)還是宋代的圖像材料。我們能不能找出一張宋人描繪訴訟場(chǎng)景的圖像作品呢?我確實(shí)找到了——宋代多位畫(huà)師都畫(huà)過(guò)《孝經(jīng)圖卷》,而《孝經(jīng)》中的“五刑章”恰好涉及司法訴訟的內(nèi)容,因此宋人筆下的《孝經(jīng)圖卷》也畫(huà)出了法官審訊的場(chǎng)面。

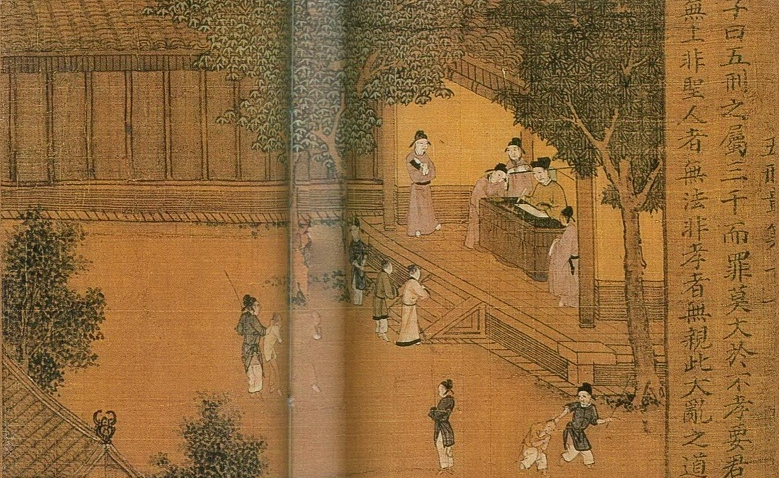

先來(lái)看仇英《孝經(jīng)圖卷》中的“五刑章圖”:庭上法官正在閱覽訴狀,而庭下聽(tīng)審的訴訟人是站著的,沒(méi)有一人下跪。由于“五刑章”所言為刑事審判,故而此圖所畫(huà),可認(rèn)定為刑事審訊場(chǎng)面。

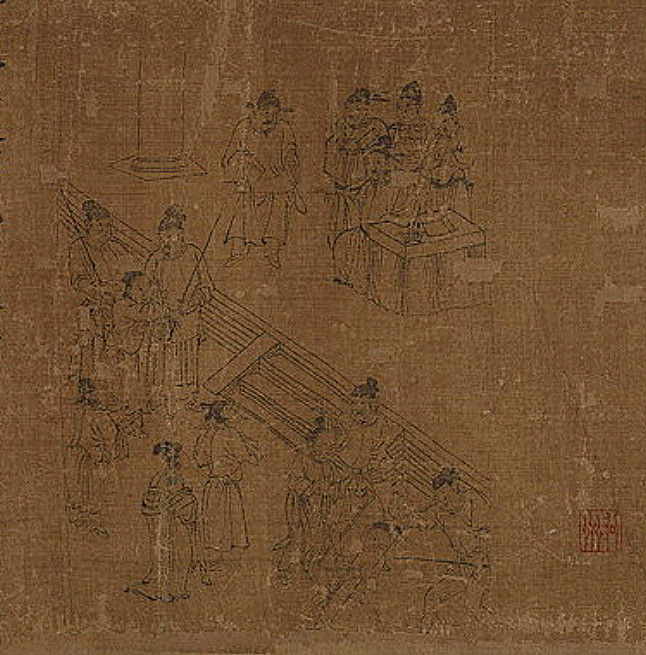

也許你會(huì)說(shuō),仇英不是明代人嗎?是的。不過(guò),仇英的《孝經(jīng)圖卷》是臨摹品,乃臨摹北宋畫(huà)師王端的《孝經(jīng)圖》而成。王端的原圖可能已佚失,不過(guò)美國(guó)大都會(huì)藝術(shù)博物館收藏有一幅出自北宋李公麟畫(huà)筆的《孝經(jīng)圖卷》,此卷因年代久遠(yuǎn)、保護(hù)不善,以致墨跡模糊,甚至可能有圖文拼接錯(cuò)誤之處,但我們還是可以辨看出來(lái),其中有一圖,畫(huà)的正是庭審場(chǎng)景,圖中的訴訟人,也是站立聽(tīng)審,并無(wú)下跪之姿。

遼寧省博物館也收藏了一幅《孝經(jīng)圖卷》,舊題唐代閻立本所繪,但圖中文字出現(xiàn)避宋太祖趙匡胤及宋孝宗趙昚字諱,部分人物衣冠也是宋代樣式(如下圖的法官衣冠),可認(rèn)定為南宋作品。本圖卷的“五刑章圖”,同樣是法官審訟的畫(huà)面,畫(huà)上的訴訟人也是站著的。

至此,我們可以毫不猶豫地說(shuō),宋朝平民如果對(duì)簿公庭,涉訟兩造到官受審,并無(wú)“下跪叩首”之強(qiáng)制(干連證人更不用說(shuō)了)。文獻(xiàn)與圖像史料也顯示:宋朝人打官司的法庭,并不是我們?cè)诠叛b司法題材影視作品中看到的那樣,有一個(gè)封閉的空間——“公堂”,而是在一個(gè)相對(duì)開(kāi)放的空間——“庭前”或“庭下”審訟。

至于跪于公堂聽(tīng)審的制度,應(yīng)該是元代之后才出現(xiàn)的。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司