- +1

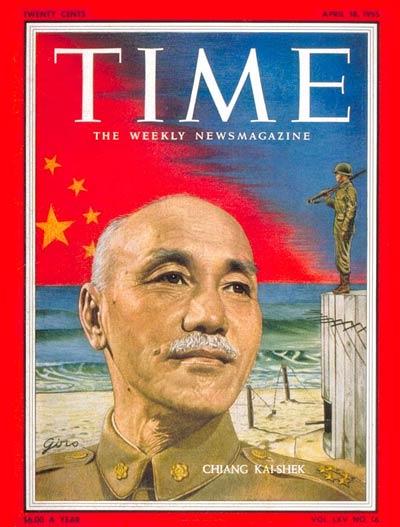

訪談︱陳紅民:蔣介石在臺灣的危機時刻

2007年,國內外首個研究蔣介石的學術機構——浙江大學“蔣介石與近現代中國研究中心”經審批通過成立。作為創立者,浙大歷史系教授陳紅民說,他意識到“人民公敵蔣介石”離客觀的研究對象又近了一步。“在很長一段時間里,‘蔣介石’在中國大陸的語境下代表一個被革命推翻的政權,政治‘敏感’使學術研究的開展也顧慮重重。”

2010年,“蔣介石”第一次出現在大陸召開的學術研討會的標題中。浙江大學主辦“蔣介石與近代中國”國際學術討論會,并同步出版《蔣介石與近代中國》叢書。面對國內外同行的詫異與好奇,陳紅民不得不一次次解釋:“我真沒走什么‘高層路線’。會議能召開,說明我們國家的開放,已經有足夠的雅量與自信去評價一個爭議人物。”

同時,浙江民間社會也對“以蔣介石為代表的浙籍人士”在近代中國的歷史表現出很大興趣。中心成立之初,浙江恒勵置業集團有限公司捐資100萬人民幣與浙大共建,并設獎學金資助以蔣介石相關研究作為碩、博學位畢業論文的研究生,目前已有24人獲得資助。

與出生地相比,在蔣介石統治了20多年的臺灣地區,他的境遇則大不如前。今年2月以來,臺灣多地掀起拆除蔣介石銅像運動,威權時代留下的蔣氏銅像遭噴漆、被用垃圾袋套頭,甚至被“斷頭”。

對于蔣介石的評價,為何在不同的時間、空間里大相徑庭?從1949年退兵臺灣,到1975年去世結束統治,蔣介石究竟給臺灣社會留下什么樣的“遺產”?為什么說他的后半生每隔10年就會遇到一次大危機?陳紅民教授在澎湃新聞(www.kxwhcb.com)的專訪中回答了這些問題。

澎湃新聞:蔣介石在臺灣26年,幾乎占其政治生涯的一半,相關研究卻較大陸時期少得多,原因何在?

陳紅民:中國人說“蓋棺定論”,對蔣介石來說,臺灣時代可能比前一段更重要,這一階段呈現出與許多大陸時代不同的方面。對此我們的研究空白太多。

對臺灣學者而言,蔣介石在世時,基本是在個人崇拜的專制文化之下,很難進行獨立的學術研究;后來臺灣社會迅速變化,威權主義不在了,研究蔣介石仿佛變成了一個“過氣”的題目。

首先是政治氛圍有變化。民進黨上臺之后要“去中國化”。“去中國化”本身是抽象的,具體的比如不說中文、不寫漢字、不吃中餐,他們又做不到,于是就要“去蔣化”。他們聲稱國民黨是外來政權,蔣介石是當時的領袖,通過“去蔣化”來打倒國民黨是一個重要的策略。拆毀臺灣各地的蔣介石銅像是其中一個表現,最嚴重的是2007年,把臺北的“中正紀念堂”改成“臺灣民主紀念館”,“大中至正”四個字改成“自由廣場”,甚至要把蔣介石的遺體從大溪遷到公墓去。

而現在的國民黨為了選舉成功,也有意和蔣介石劃清界限。

當下臺灣民眾對蔣介石的認識是不全面的。很多人在民進黨的煽動下用一種不理性的視角來看待蔣,包括渲染“白色恐怖”、“二二八”事變,拿現在的制度作參照,指責蔣獨裁。但如果當時蔣介石不能維持臺灣社會的穩定,也不會有后來的經濟發展、社會開放。比如陳水扁自己也說,他家屬于臺灣社會最窮的三甲貧戶,能考上臺大、讀法律系、獲得較高的社會地位,這只有通過土改、教育平等的措施才有可能實現。所以只說蔣介石壞,不看他的貢獻,其實是另外一種不理性。

對大陸學者來說,很長一段時間我們對1949年之后的整個臺灣社會都不太了解。1985年我的導師茅家琦教授最早開始研究當代臺灣史,當時是一個敏感題目。我們跟著他一起寫《臺灣三十年》、《八十年代的臺灣》這幾本書,開始逐漸了解臺灣到底經歷了哪些階段,每個階段大致什么情況,包括臺灣的流行音樂、電影、鄉土文學,以及經濟如何起飛、思想文化怎么變化。了解這個社會之后,你才能(研究)政治結構如何變化,然后執政黨、黨的領袖是什么樣的。如果你都不了解這個社會,就談不上評價執政黨或黨的領袖。這是一方面原因。

另一方面,改革開放以后,海峽兩岸有更多交流,但這時臺灣社會已經發生很大變化,蔣介石也過世已久,關注的人也就不多。

澎湃新聞:退兵臺灣初期,局面一度非常混亂,蔣介石如何處理國民黨內的矛盾,以及與臺灣本地人之間的問題?

陳紅民:蔣介石剛去臺灣的時候遇到了第一個大危機。

他退守臺灣的設想是,臺灣海峽作為抵擋解放軍的天然屏障,沒想到后來解放軍把海南島也打下來了,說明渡海作戰沒問題。而美國在內戰結束之前就不再支持他,袖手旁觀等塵埃落定,任其自生自滅。

但這時朝鮮戰爭爆發,臺灣的地位突然變得很重要。1950年6月27日美國總統杜魯門宣布第七艦隊進駐臺灣海峽,解放軍要渡海作戰勢必會和美國發生戰爭。所以美國的介入化解了外在環境的危機。

蔣介石初到臺灣時是“下野”的狀態,指揮軍隊也不方便。這時“代總統”李宗仁又稱病跑去美國不肯回來。蔣介石到臺灣后面臨三件事:首先統一黨政上層,然后穩定社會秩序,最后談備戰打仗。

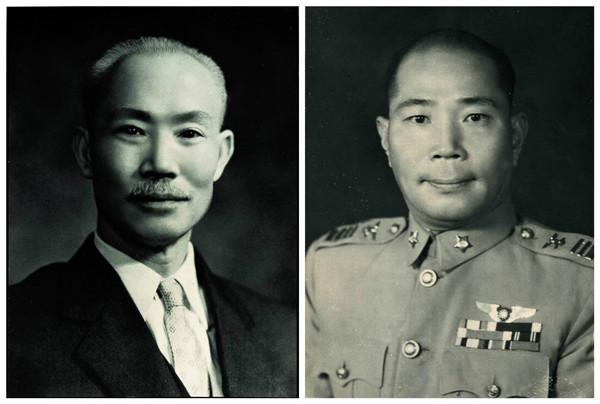

1950年3月蔣介石“總統”復職,之后他開始整合國民黨內部力量。國民黨在大陸時期是一個很松散的黨,到臺灣以后通過“改造運動”把黨員干部重新規劃組織起來,嚴格整頓。比如,將所有黨員重新登記,雖然少了很多人,但留下來的都是中堅分子,投機的中間派都剔除出去了。他整頓派系,不光是反對他的桂系等被清洗,連曾經倚重的陳立夫、宋子文、孔祥熙都不再重用。國民黨內部更新換代,起用陳誠、周至柔、蔣經國等年輕一輩。這樣國民黨基本實現了黨政團結。

然后蔣介石開始整頓軍隊,淘汰老兵。過去國民黨軍隊很松散,他通過建立政治部制度,就是一種監視部隊軍官的制度,使得軍隊很快穩定下來。

黨政大權的統一,是蔣介石在大陸時期沒有做到的。

另外,蔣介石還去了解共產黨的經驗,他讀過毛澤東的《中國革命戰爭的戰略問題》、中共七大的文件等等。

他向共產黨學習了全民動員的經驗。蔣介石過去主要依靠軍隊,黨和民眾也沒什么聯系;到臺灣以后,他首先建立了“中國青年反共救國團”,把高中以上的青年都集合起來,團長是蔣經國;同時把婦女也集合起來,組成“中國婦女反共抗俄聯合會”,主任是宋美齡。這樣就把他在大陸時期忽視的事情做起來,整個臺灣社會被他控制住,系統也更加嚴密了。

另外他給民眾一些好處,比如“土地改革”。臺灣當時是個農業社會,開始先減租(“三七五減租”),有步驟地實行公地放領,最后“耕者有其田”。農民有自己的土地,也就穩定了。

還有“白色恐怖”。蔣介石推行非常嚴厲的鎮壓政策,徹查“匪諜”,對共產黨人,“寧肯錯殺一千、不能放過一個”。當時甚至有這樣的情況:被認為是共產黨的人就裝進麻袋直接扔到海里,沒有任何審查。有些跟共產黨沒有關系的左派人士也遇害了。

用這樣恩威并施的辦法,蔣介石把臺灣控制了起來。美國插足兩岸事務為他贏得較為穩定的外部環境以后,他能夠比較從容地進行內部整肅,安穩度過了第一個危機時期。

澎湃新聞:雷震、胡適、殷海光等知識分子的批評,對于蔣介石的影響有多大?

陳紅民:現在很多人強調或渲染了胡適、雷震、殷海光他們宣傳的“民主”、“自由”對蔣介石的影響,我認為這其中有夸張。

首先是“秀才造反”,只是輿論上的宣傳。其次,這幾個人的蛻變過程也有意思:胡適本來跟蔣介石是好朋友,胡適從來沒敢說跟蔣介石決裂過,甚至在多數情況下是幫蔣介石的。雷震本人也是老國民黨,長期以來他負責跟青年黨、民社黨這些社團聯系。他辦《自由中國》的時候,臺灣也正需要這樣的宣傳,所以最初的《自由中國》雜志是官方資助的,是“教育部”給錢的。1950年代末期它才慢慢獨立出來,因為它老跟“政府”唱反調,慢慢走到反對的路上。而且,雷震從來沒說過反對蔣介石,他要反對蔣介石下邊的那些人,或者一些具體的政策,或者蔣介石參選“總統”不對,但他從來沒有要推翻國民黨。

而且,蔣介石也抓這些人,他很從容地考慮怎么處理。我們都知道雷震的案子是從《自由中國》批評當局開始,后來發展到雷震組建政黨,叫“中國民主黨”,黨章都出來了。但蔣介石抓人的時候不用這個罪名,他說雷是“匪諜”。胡適跟蔣介石說,雷震影響那么大,你竟抓起來,而且他是普通百姓,怎能用軍法審判?蔣介石說哎呀,別的問題我都放,但他現在是“匪諜”。這樣胡適也無法跟他爭辯了。蔣這種方式雖然很拙劣,但他對外宣稱追隨三民主義,不會用民主方式來作為一個罪名,他的邏輯在表面上能自圓其說。

所以,這沒有危及到蔣介石的統治,只是讓他很難受。他警告過雷震好幾次,沒有效果,就抓起來了。

孫立人案件也是這樣。蔣介石當時完全能夠掌控臺灣全部的軍隊,他把孫立人抓起來之后,沒想好怎么定罪,日記里寫了兩三個月,討論來討論去,怎么處分他,甚至怎么告訴他、告訴美國人……也就是說,蔣有充分的時間來考慮這些問題,對他來說這不算一個危機。

用蔣介石自己的話來說,真正的危機是“心腹之患”,心臟出了問題是要死人的;但是現在這些人不過是“肘腋之患”,就是胳膊肘,雖然也難受,但不至于死人。

而真正的心腹之患,是能置他的政權于死地的事情,往往和國際格局有關。

澎湃新聞:1958年的“八二三炮戰”給蔣介石的沖擊體現在哪些方面?

陳紅民:這是蔣介石在臺灣的第二個危機時刻。雖然有美國的艦隊擋在臺灣海峽,但如果大陸方面執意要開戰,又會打破蔣介石苦心營造的平衡。

此前毛澤東沒有決定要打,但1956年臺灣和美國簽訂了所謂的“中美共同防御條約”,等于是把美國幫助防衛臺灣“法律化”了,這導致了毛澤東決定炮擊金門。當然中共的戰略考慮是多方面的,我們現在看來,毛澤東就是試探一下美國的態度,但蔣介石不知道。他感覺到的是,解放軍又準備好了,通過情報也了解到大陸在廈門也做了很多軍事建設,同時赫魯曉夫又訪問中國,蔣介石就覺得這是真的要合作攻打臺灣了,非常緊張。當時世界其他國家也很關注,畢竟臺海局勢是一種平衡。

而且,炮戰第一天,臺灣就損失了金門的三個防衛副司令——趙家驤、吉星文、章杰。蔣介石措手不及。

蔣介石的如意算盤是,第一美國人幫他守臺灣,第二,如果混得好,說不定美國人愿意幫他“反攻大陸”,金門開火正是一個機會。但美國人不會干這種傻事,所以這之間產生了很大的分歧。

蔣介石極力地加強臺灣跟金門的聯系。其實美國人一直希望他從馬祖、金門撤兵,因為這兩個島離大陸近、離臺灣島太遠,維持成本很高,不如撤兵固守本島。但蔣介石堅決不同意,兩個原因:一是軍事考慮,那里是前沿,進攻可作跳板,防守形成鎖鏈;第二,他認為那兩個島屬于“福建省”,臺灣島是“臺灣省”,也就是說,他蔣介石不是只有一個島,還是一個全中國,只是暫時還沒反攻大陸——這個心理上的觀念很重要。所以他堅決不肯退兵。

蔣當時非常緊張,白天打仗,晚上派蛙人把軍需用品送到金門島上。自己不能上前線,就派蔣經國去,蔣經國代表他上了好幾次前線慰問官兵。

毛澤東當時主要是試探臺灣和美國的關系,打一段時間后突然停戰幾天,說你們可以補充物資,然后我們再打。于是停戰一周,臺灣真的開始大量運送物資。然后毛澤東又說,你運送物資可以,美國軍艦不能護送,護送就要打,因為這是中國內戰,和美國沒有關系。

一開始真的有美國軍艦護衛臺灣軍艦,解放軍就往運輸船和護衛船之間發射炮彈,美國軍艦便跑開不再護送。毛澤東就說,你看美國人真的不是你朋友,我們說讓你送,你好好送就行,非得讓美國人來,我們一打炮,美國人就往回跑,他也不是你的朋友。

毛澤東當時沒有要通過打金門來解放臺灣的計劃,但是金門炮戰對蔣介石沖擊非常大。

澎湃新聞:1971年聯合國大會恢復中華人民共和國的合法席位,1972年尼克松訪華、中日邦交正常化,這是臺灣的“外交”大潰敗時期。此后蔣介石在內外政策上有何變化?

陳紅民:臺灣時期蔣介石基本上每10年就遇到一次大危機。繼1950年代初、1950年代末以后,到1970年世界形勢發生變化,他又遇到了第三個危機。

蔣介石面臨的是聯合國席位的挑戰。聯合國席位的重要性在于,一個國家只有一個代表權,誰占有位置誰就有國際社會承認的合法性。對蔣介石來說,已經失掉大陸,聯合國是他和各個國家尤其是美國保持聯系的紐帶,也是證明他在臺灣統治“合法性”的象征。

所以,每年10月聯合國開會之際,臺灣所有的“外交”都圍繞保住聯合國的席位展開。臺灣的席位之所以能維持住,就是因為冷戰格局,因為美國和西方國家的支持。最初美國人幫忙,討論議程的時候,中國代表權問題不進入表決議題,就是不討論。到了1960年代,國際社會發生非常大的變化,許多非洲的殖民地國家獨立,第三世界國家進入聯合國。聯合國是一國一票,所以眾多第三世界國家給了我們很大支持。這樣再不討論這個問題就不行了。1961年聯合國把中國代表權的問題定為“重要問題”,要求三分之二國家同意才能通過。臺灣方面非常生氣,因為此前中國席位問題根本不討論,相當于有“防火墻”,現在三分之二通過就承認,是退了一大步。

蔣介石派“副總統”陳誠到美國訪問,跟美國發了很多火,但是臺美關系中美國是主導,蔣介石沒什么籌碼來討價還價。

1965年,法國和中華人民共和國建交,西方國家陣營里隨之出現了多米諾骨牌效應,更多國家有意愿與我們建交。

蔣介石日記里有大量相關記錄,就是每年聯合國各國的投票,慢慢朝著對他越來越不利的方向傾斜。1971年聯合國26屆聯大召開時,蔣介石就考慮,“退出”聯合國。

蔣介石這個人總是能自圓其說,臺灣有聯合國席位的時候,他說聯合國是“正義”的化身,“共匪”進不去,但到聯合國快要驅逐他的時候,他就說聯合國已經失去正義,沒有公義可言了,我們不要也罷,主動退出。他此前好幾次都提出,我們“退出”聯合國算了,被趕出來是很屈辱的事情。

1971年10月開會,3月他就在考慮,臺灣今年要不要派代表團去聯合國,要不要先退出,退出就不存在“被驅逐”的問題。有點過了今年又擔心明年的感覺,聯合國席位問題成了他一個很大的心結。但最后他還是決定要去。

時任美國總統尼克松是共和黨,堅定的反共分子,本來是蔣介石的好朋友,他于1950年代2次訪問臺灣,但后來他擔任總統,面對世界格局的變化,首先還是考慮美國利益,部分放棄臺灣。

1971年基辛格訪華時,蔣介石就預感到聯合國席位不保,但他仍想做最后的抗爭。在聯合國大會投票之前,臺灣評估無法通過,才指示代表團宣布“退出”,因為聯合國已經沒了“正義”、“被‘共匪’影響”。聯合國接著就通過了驅逐臺灣的決議。

緊接著日本、加拿大、新西蘭、澳大利亞等國都和中國建交,臺灣面臨“外交大潰敗”,對臺灣社會沖擊很大。

但另一方面,臺灣經過二十多年的建設,蔣介石個人權威已非常鞏固,社會穩定。1965年美國取消對臺“經濟援助”,但這時臺灣經濟已經開始“起飛”,可以獨立發展。而聯合國席位問題由來已久,此時臺灣社會大眾的承受能力已經比較強,特別是1960年代的“重要問題案”以后,感覺這一天早晚要到來。

蔣介石發了文告,號召臺灣民眾“莊敬自強”,“處變不驚”,以后只有靠自己了,內部要團結。1972年臺灣“總統”選舉,已經兩次連任的蔣介石表示本來準備退下來了,但因為世界局勢變動,抵抗“共產逆流”的責任不敢放棄,又繼續當“總統”。但這是他戀棧不愿放權的一個托詞。

澎湃新聞:總體上蔣介石遷臺后的心態有何變化?

陳紅民:1950年代以后臺灣社會相對穩定了,他的心態反而超脫一些。早期行政的事情就交給陳誠,后來是嚴家淦,再后來是蔣經國。

如果說蔣介石的后半生有特別要批評的部分,就是他晚年戀棧,迷戀權力,不肯放權,而且自私。大陸時代他也迷戀權力,但那時他畢竟有任務,打日本、打軍閥,要統一權力。但到了臺灣,局勢穩定,1960年“法律上”也規定他不能連任,陳誠亦表現出治理的能力,他還不愿意放權,找很多理由。大陸時期他主動“下野”過三次,他還有點自信。臺灣那個時候所有人都認為應該交給陳誠,他堅決不肯讓,完完全全是出于私心了。

這件事的動機、結果都不好。如果說再遠一點,在大陸的失敗使他對任何人都不相信,陳誠那么忠誠的人都不相信,最后他覺得只能傳給自己的兒子。

澎湃新聞:從對今日臺灣的影響來看,您如何評價1950-1975年的蔣介石?

陳紅民:如果站在今天臺灣社會來看,蔣介石早期的作為有合理的部分。最初那種恩威并施的方式也是因為兵荒馬亂的特殊環境,在大陸失敗的教訓對他來說太慘痛了。

他學習共產黨的經驗,穩固下層社會,把國民黨建成一個有戰斗力的、集中統一的黨,在軍隊里做“政治工作”等等。陳永發主持過一個1950年代的兩岸發展比較研究的項目,認為1949年以后大陸和臺灣發展的某些過程很相近,比如土地改革、發展經濟的五年、十年計劃等等,另外雙方也都為鞏固社會基層的統治、肅清敵對勢力做了很多努力。

蔣介石為什么在大陸會失敗,到臺灣以后能夠維系政權?外在的因素前面談過了,還有他個人性格的原因。我認為蔣介石個人能力不夠強,政治眼光不夠遠大,氣魄也不夠大——有人批評他“民主無量,獨裁無膽”。他拘泥于小事,事無巨細地管。事必躬親是他的優點,但作為一個國家領導人他還欠缺點,作為一個軍隊的統帥他也欠缺一點,但他如果做一個軍長,一個省主席,他的個性、他的能力可能更匹配。過去我們一直批評他,我個人認為一個人的個性沒有好壞之分,重要的是匹配。

還有,蔣介石在臺灣時期外部環境很有利,從來沒有遇到大陸時期遭遇的各種挑戰。一方面美國給了強有力的支持,一方面臺灣內部從來沒有出現一個有組織、有武裝的反對力量。至于為什么他有時反應過度,那是在大陸時期失敗的教訓,過去反對他的人太多,且多是有武裝有組織的。但到了臺灣之后就基本上沒有這樣的麻煩事。除了前面談的三次危機之外,他的統治環境相對穩定,不像大陸時期那樣,“按下葫蘆又起瓢”。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司