- +1

超越文化獵奇:杜威的中國之旅

一、引言

1919年,美國學者杜威來華是中國近代史上的一件大事,實用主義哲學及教育學傳入中國,并引領了“外國名哲來華講學”的先聲,在中國思想史上影響深遠。相關研究歷來積累甚多,不過,絕大多數研究均從思想史的角度入手,主要探究杜威的學術思想如何借胡適等人的譯介影響中國社會各個方面,目前少有研究關注到杜威本人在這次時長兩年有余的中國之旅中的思緒和感受。2016年翻譯出版的《杜威家書》為我們一窺杜威在華時的心境提供了一份寶貴的資料,但其實在英語世界,基于同類材料的研究尚有很大空間。

成立于1961年的南伊利諾伊大學杜威中心(Center for Dewey Studies, SIU),是全球范圍內保存杜威檔案、推動杜威學術研究首屈一指的重鎮。杜威中心保存了大量杜威的未公開原始檔案,而且很多是文字資料所不能盡數涵蓋的實物資料。這些實物資料,往往能夠比文字更有力地印證杜威在華生活的實態,并讓我們借此對這一中美文化交流史上的重要事件有更為具體、豐富的認識。筆者在南伊利諾伊大學調取、經眼了眾多檔案【杜威中心所存檔案主要分為兩組,一組為杜威文書(John Dewey papers, 1858-1970),另一組為杜威影像集(John Dewey photograph collection, 1859-1969)。本文在征引時分別縮寫為JDP和JDPC】,盡力從門類繁多的資料中探尋出與杜威中國之行有關的主要實物資料,并試圖以一種綜合的眼光對其加以研究。本文力圖論證,杜威在華相對優渥的生活境遇,為他的學術轉向奠定了基礎;而他在中國和更多普通民眾、學生的接觸,則讓他能夠超越一種獵奇東方的“帝國”視角,將自己的中國經驗融入對社會、政治等領域的思考之中,這也是他始終保持和中國深厚情誼的重要原因之一。

杜威(John Dewey,1859-1952)

二、美術與中國風情

和中國之行直接相關的實物中,最顯眼的當是以紀念品為主的第6系列(JDP, Series 6: Memorabilia, Notes, Art, and Personal Effects)中第59號箱的第8件單品(Box 59, Item 8)。美國編目者將其定名為“中國繡花童鞋”(Chinese Embroidered Baby Shoe),恐怕是因文化疏遠而導致的誤會。事實上,中國人一眼可知,這是一雙裹過小腳的女性的“繡花鞋”。在剛剛抵達中國不久的1919年5月2日,杜威夫婦拜會曾國藩的小女兒曾紀芬后,就在家書里強調了這是一位“裹小腳的女人”,而后也多次提及蔣夢麟和胡適的夫人裹過小腳。對于像杜威這樣,在毫無任何準備的情況下初訪中國的美國人而言,繡花鞋恐怕是最具視覺沖擊力的一種物象,這應該也是杜威會一直保留這雙帶有紀念品性質的繡花鞋的原因。

中國繡花鞋

保存在第69號箱的兩件單品(JDP, Box 69, Item 1, 2)同樣有著濃郁的中國風情。這是一對精美的刺繡風景畫:一幅繪有亭榭歸鴻,題“第一級七學期孫潔秋成績品,戊午夏制于女工傳習所”;另一幅繪有江上泛舟,題“第一級七學期成績品,戊午夏劉采蘩繪并繡”。兩幅均有“南通女工傳習所制”的朱文印。

南通女工傳習所戊午(1918)級優等學生的兩部作品

張謇創立于1914年的南通女工傳習所在我國的工藝教育和女性教育史上留下過濃墨重彩的一筆。復核《張謇日記》,1920年4月19日,“美哲學家杜威博士來”,而后演講三天,直至23日,“高誠身邀同杜威午膳。是夕杜行”。杜威在南通連續演講三日,并且廣泛參觀了張謇在當地興辦的實業和學校,此時,張謇將學校戊午(1918年)級優等學生的作品贈予杜威,也在情理之中。杜威顯然非常珍愛這兩幅刺繡,其保存狀況非常良好,觸手如新。

中國美術對杜威的吸引力顯然不小。因為我們可以發現,有一批以中國教育部為抬頭的英文證明函件,被歸檔放入了杜威的書信檔案(JDP, Box 4, Folder 1)。這一批函件由一名Lu姓官員簽字,以證明杜威持有的三幅畫作分別為明代黃道周的《松》(Pine Tree)、楊文驄的《山水》(Landscape)和吳彬的《四季》(The Four Seasons)真跡,另有一件織錦,確證有100到200年的歷史。函件落款在1921年7月8日。同年2月16日,在給老友兼知名收藏家巴恩斯寫信時,杜威就說:“一位在教育部工作的朋友,是專業鑒定領域的行家,他告訴我們,曾有一位舊官僚要處理一些畫,就把這批東西給了他。他給我們展示了一些精美的明代山水畫,可能會要價一百到兩百,他自信這是真跡。我們沒有買入,但把他推薦給了羅素。”盡管2月的時候,杜威謹慎地將這個機會讓給了羅素,但到了7月,應該是考慮到歸國在即,為了保存一點有分量的紀念品,杜威還是聯系了這位教育部的朋友,購入了這批古畫和織錦,并以函件為證。盡管筆者目前尚未能探尋到這四件美術品的去向,但它們無疑是杜威曾經珍愛的藏品。

綜合各類史料,杜威夫婦在中國獲得的藝術品遠不止于此。1919年5月11日,杜威獲贈“劉海粟所繪西湖全景一幀以志紀念”;1920年5月25日,在常州“買一風景圖畫,據稱為明人手筆”。在1920年6月16日的家書里,愛麗絲形容自己獲贈的三件瓷器的“綠色都布局得很有意思,在高光處往往染上一種淡淡的白色,釉在炙烤過程中變得很薄”。愛麗絲在訪問日本時就對亞洲藝術產生了濃厚興趣,1919年4月15日曾到訪過日本知名的古董商山中商會,并在其中駐留了一個下午;在中國期間的信函中,她多次談及在二手市場買到的東西。可以猜想,同類的美術品他們應該購藏有不少。杜威夫婦也經眼過不少珍品,如1920年3月28日,他們就參觀了曾任袁世凱顧問的曼德(Munthe, 1864-1935年)所藏字畫、瓷器。

杜威訪華的年代正值一個美國公私資本大量進入亞洲,購藏亞洲藝術品的時代,也是一個清宮舊藏等書畫大宗流向海外的時代。1870年創立的紐約大都會藝術博物館和波士頓美術館自開館不久就入藏中日陶瓷,波士頓美術館尤其在費諾羅薩和岡倉天心的影響下,入藏大批繪畫。工業大亨弗利爾(Freer)從19世紀80年代開始自己的收藏,并于1904年承諾捐贈藏品。1914年1月26日,紐約大都會藝術博物館,經福開森(Ferguson)之手收購的藏品展開幕,持續至少三個禮拜,堪稱一時盛事。尤其值得一提的是,杜威在紐約的寓所,第五大道第1158號(1158, 5th Ave, New York),距離大都會博物館只有咫尺之遙。同時,日本工藝品借助1876年費城世博會的影響,開始向美國社會滲透,并逐漸以其價廉物美博得好評。這些標志性的事件,展現了當時涌動在美國社會的一種“東方風情”,而“這股‘盛行的東方主義’,以及對藝術和美學體驗的關注,源自美國在剛開始工業化后文化領域的動蕩”。大多數美國人開始帶著一種新奇的眼光,遙望和想象一個極具異域風情的遠東世界,杜威同樣“多年來都希望能有機會去東半球看看”。應該說,這是杜威到訪中國時,環繞在他身邊的一種真實的社會氛圍。

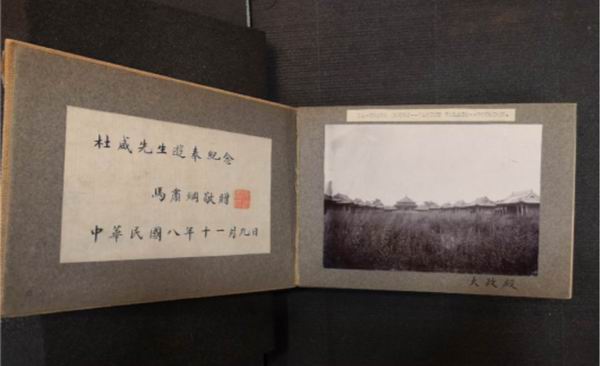

值得注意的是,這種“東方風情”不僅僅源自美國人單向度的想象,當時的中國人也會自覺不自覺地投合于這一想象。張謇以刺繡相贈,多少便是因為在他眼中這是最足以代表中國特色的禮物。JDPC檔案中另有兩份珍貴的相冊(JDPC, Series 7, Box 9a, Item 1, 2)也足以表征這一特點。第一份米黃色相冊,封面標有“China Album”(中國相冊)字樣,扉頁題寫有“杜威先生游奉紀念,馬肅綱敬贈,中華民國八年十一月九日”,內有沈陽故宮大政殿、西華表等景致的照片多幀,并標有英文“Manchu Palace”等字樣作解釋。

杜威游歷沈陽故宮的紀念冊

另一份墨綠色相冊,封面標有漢字“圣廟孔林全景”,扉頁題寫有中、英文贈辭:“中華民國十年七月十二日贈杜威博士紀念,子善李慶施識于山東大明湖舟中。To Dr. Dewey, For the Remembrance, Present made by Mr. Lee in the boat on the Lake of Taming Tsinan, Shandong, July 12, The 10 year The R.C.”內附孔廟照片十余幀。馬、李兩人俱為當地文教名流。可見從1919年杜威來華,到他取道山東離開中國的1921年,中國人但凡想要贈予杜威紀念品時,絕大多數都是這類洋溢著古典中國風情的事物,這種“中國風情”可以說是在賓主雙方的往來之間醞釀出的一種氛圍。

贈杜威的“圣廟孔林全景”

薩義德曾經用“帝國”與文化的關系來形容第三世界文明與第一世界的關系,兩者無法居于對等地位,第三世界始終要以一種“原始”或“古老”的物質文化面貌,被框限在帝國的領域中,臣服于帝國的解釋權威:“帝國的持久性是由統治者與被統治者雙方維持的,而且每一方都有從其自身的視角、歷史感、情緒與傳統出發,對它們的共同歷史所做的一套解釋。”應當說,在當日美國社會中所飄蕩的這種“東方風情”,有其“帝國”立場的根基,而如張謇等所代表的中國接待者,則在一定程度上參與維系了這種“帝國”式的非對等關系。

三、信函背后的信息

以上這種“東方風情”是過去談及杜威訪華之旅時很少關注到的一個背景。不過,如果杜威完全沉溺在這樣一種風情之中,恐怕他的兩年中國之旅就非常容易變為一種“帝國”式的遠東獵奇之旅。杜威在華期間始終給美國家中的子女寫信。從這批書信來看,1919年不期而至的五四運動成為一個重要的轉折點,讓杜威對現實中國的政治和社會有了高度的關切與共情。檔案JDP的第3、4箱收納有杜威自1919至1921年期間的書信原件。這些書信的內容本身已有了中文譯本,但仔細觀摩這批書信原件,還是能給我們提供一些意料之外的歷史信息。

第3箱25文件夾(JDP, Box 3, Folder 25)中有一份編年1920年10月31日的杜威致女兒露茜的書信。美國學者的系年并無問題,但他們似乎沒有注意到,這封信的反面就是一組大紅色的邀請函,上面寫有“月之二十七日星期三午后六時敬具菲酌歡迎臺駕,湖南省教育會謹訂”,并且還有“王銘忠、孫志焄、曾廣镕”等48人“同拜訂”(Box 3, Folder 25)的字樣,邀請者俱為湖南省一時賢達。

湖南省教育會給杜威的邀請函

在10月26日的家書里,杜威就感嘆“幾乎每天都被邀約去吃午飯,有時候還有下午茶”。此次受湖南省教育會之邀參加的晚宴無疑也是其中之一。湖南省省長譚延闿曾親自接待,并旁聽演講。《譚延闿日記》1920年10月25日中有記載:“鳳岡來,同至正廳,開財政委員會至五時三十分,聞杜威博士及夫人、顏醫生來,乃歸見之。劉樹梅來見,明德學生,為杜威翻譯者,留同晚餐。”杜威中心保留下來的這份邀請函,可以印證當日歡迎杜威的活動可謂盛況空前。

不過,從杜威將邀請函的反面用來撰寫家書這一細節,也能從另一側面折射出杜威中國之行的倉促。這些信件所用紙張中,質量較好者基本屬于飯店信箋,如1919年6月1日的信件紙張上有醒目的中文“大北京飯店”及法文“GRAND H?TEL DE PéKIN”(JDP, Box 3, Folder 18)字樣;而一封寫于1920年6月16日的信函的反面則明顯標有英文“GRAND HOTEL KALEE”(JDP, Box 3, Folder 24)字樣,屬于當時的上海客利飯店。除了這類酒店信箋外,杜威夫婦的家信用紙大多較差,如今的保存狀況并不太好。饒有趣味的是,因為杜威中心將這批信件逐日存放于檔案袋中,可以直觀地看到,杜威在大約兩周的時間內,用的紙張基本一致,兩周后則換一種紙張,而后再行更換。可以想見,杜威在旅途之中基本上是“書不擇紙”,除了在北京、上海的兩家高級酒店外,實在很難拿到特別滿意的紙張,因此只能隨著自己在中國的游歷就地取材。湖南的邀請函能被用來寫信,恐怕就是因為紙張比較結實。由此可見,杜威的整個中國行程,很難稱得上詳盡的計劃性,相關的物資保障也不穩定。例如,1920年4月,北大教員停薪,也波及了杜威,就讓他在與友人的書信中不無牢騷。

不過,也正是這種不盡如人意的安排,讓杜威得以不只是周旋于胡適等少數知識分子所構筑的一個小圈子,也不只是每日題跋字畫,游玩訪古。杜威會和普通中國民眾有更充分的接觸機會,對中國社會的種種實情有了更充分的體察。例如,1921年7月在山東,杜威一家就遇到了日本滿鐵官員比較蠻橫的搜查和騷擾,對日本蠶食中國的野心有了更深的體會。

在JDPC檔案中另有一份相冊(JDPC, Series 7, Box 9a, Item 3),也值得留意。這份相冊采用中式函套,封面有中文題字“潭柘寺,一千九百二十〇”,是杜威女兒伊凡琳與友人游西山潭柘寺留影,杜威當時在南方講學,并未參與。但伊凡琳所拍攝的照片中,除了北京西山的風景之外,進入鏡頭的多是當地極樸素的中國老百姓。伊凡琳以非常柔和的視角,忠實記錄下了當地老百姓的日常生活,她對中國普通人的感情之深,從中不難窺見。這種感情是杜威一家長期在華生活后逐漸培養起來的。杜威在自己的演講、書信中反復申說自己對最普通的中國人抱有感情,很大程度上都源于這種密切的接觸。

杜威女兒伊凡琳拍攝的西山當地中國老百姓

尤其在親眼目睹五四運動后期學生們的表現后,杜威對中國人產生了非常強烈的感情和信心, 他曾向子女感慨:“這是公眾意見的勝利,一切都是由學校里的年輕孩子們推動的。當中國能做到這一點的時候,美國應當感到羞愧。”從這一點上來看,杜威已經在很大程度上超越了那種“帝國”式、單向的對一個“古老”中國的獵奇,而是看到了中國社會變革的可能性,甚至認為當時中國學生的做法足以成為美國學生的范例。一種雙向關系已經建立起來了。

四、賬單與經濟生活

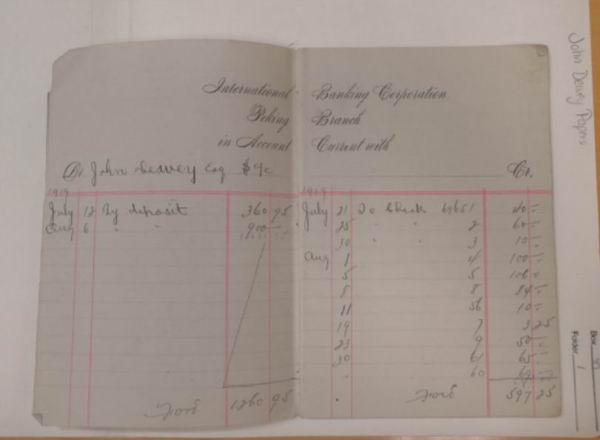

杜威在華兩年有余,開銷其實是個很大的問題,但關于杜威這一時期的經濟狀況,過去除了王清思曾提及杜威在來華前經濟狀況并不寬裕外,似乎還少有學者關注過。缺乏比較確切的數據資料,恐怕是一個直接原因。杜威夫婦既然可以在中日兩國放手購買美術品,和當時的經濟狀況實際上有密切的關聯。JDP檔案第3系列第40號箱的第1、2號文件夾(JDP, Series 3: Financial Records, Box 40, Folder 1, 2)中幸運地保留下來的杜威在北京期間的銀行賬本和報稅清單,可以為我們理解杜威中國時期的生活狀況提供準確的一手資料。

杜威在北京期間的銀行賬本和保稅清單

杜威留下的銀行賬本開戶行為“萬國寶通銀行,北京”(INTERNATIONAL BANKING CORPORATION PEKING),賬戶屬杜威本人所有。單從這個賬本來看,從1919年7月到該年年末,杜威的這一賬戶收入3848.54美金,刨去所有花銷后,剩余641.76美金;1920年,杜威共收入3176.61美金,刨去所有花銷后,余額727.88美金;1921年,截止到6月7日最后一筆在中國獲得的1200美金入賬,當年收入4796.88美金(JDP, Box 40, Folder1)。

因為這只是杜威的一個賬本,而很多資金往來恐怕是直接通過現金結算的,因此,杜威在給美國政府填寫的報稅單上的數字要高于此。1919年,杜威上報年收入為7877.40美元;在1920年的報稅單上,杜威寫明自己通過“教學”(Teaching)從“中國多家機構”(Various agencies in China)處掙得4166.67美元,加上出售房產等收入,年收入9247.49美元;1921年,杜威從中國大學獲得了2500美金,年收入13786.16美金。此外,1918年杜威上報的全部年收入為7620美元;1922年為16841.84美元(JDP, Box 40, Folder 2)。

因1921年杜威主要在北京高等師范學校任教,這筆2500美金的進賬中,北高師的課酬恐怕比重不小。近代以來銀價波動較大,匯率不穩定,但即便以“銀價最高,1美元兌0.69規元”計算,杜威7個月的課酬換算為銀元也在2419元左右,每月近350元。當時北高師校長陳寶泉的工資便是350元,名教授如王桐齡為283元,中方對杜威的優待可見一斑。

綜合對比杜威在訪華前后的收入情況,中國多家機構提供給杜威的酬金,盡管在絕對值上不能和他在哥倫比亞大學的工資水平相媲美,但依舊是一筆不菲的數字;尤其考慮到中國的物價水平,杜威的生活水準實則遠勝過在美國的時候。再加上有胡適等弟子的前后張羅、各地政府的招待,杜威一家的實際生活狀況絕非在美國時可以比擬的。1921年2月23日,在動身回國前不久,杜威致信自己的同事塔夫茨說:“我想要回國,看看家人和朋友,但這里的生活是如此愜意和舒適,無論是我夫人, 還是我自己,都不急著回來感受家庭的壓力。中國是那些不想負責任的老人們的天堂,可能對任何一個人而言都是最愜意、最舒適的地方——除了對中 國人之外——但凡是那些在我們的文明世界里過著中等生活的人到了這里都是享受。這背后的一部分 原因并不見得有多好——中國低下的生活標準和政治上的受欺凌——不過其結果倒是令人感到舒服的。這樣,我們就能理解人們為什么會崇尚奴隸制了。”

五、文化交流的復雜性

任何兩種文化的交流史都是由無數具體而微的人和事件構成的,它們常常被一些時代風潮所推動,但同時又受到很多現實條件的制約,而且彼此之間,往往互有聯系。

盡管杜威來華在今天普遍被視為中美文化交流過程中的一件大事,但我們依舊應當認識到,杜威的中國之旅從一開始就具有偶然性。胡適等人是鑒于杜威已經抵達日本這一事實,才邀約了杜威;而杜威即便在駛向上海的航船上,也對自己的中國之行沒有任何規劃可言。因此,小腳女人的繡花鞋和各式各樣的中國美術才會對杜威形成非常巨大的吸引力,杜威也從來沒有完全脫離開一種觥籌交錯的社交氛圍。

然而,正是五四以降的風潮使他的影響急速攀升,而恰恰是一些籌劃中的疏漏之處,讓杜威對普通中國民眾產生了更充沛的感情,也激發了他更多的思考。因此,杜威在中國能有如此巨大的影響力,多少有時勢造英雄的情形在其中。與之形成有趣對比的是,1921年9月,另一名哥大教授孟祿獲得中國官方的正式邀請赴華,而且中方專門為他成立了“實際教育調查社”,以輔助他在華的調研和講學,但因為教育改革的高潮已經過去,孟祿在中國的影響顯然不足以比肩杜威。

身處文化交流浪潮之中的人,也往往因為各自立場、學養的差異,而對同一些事件有不同的看法。單以美術而言,福開森早于杜威多年踏上中國的土地,并且受教于端方等人,在當時已是鑒定中國藝術的美國人權威之一。杜威極有可能對福開森在大都會藝術博物館的展覽有印象。但福開森終身抱有歐美傳統的藝術觀,“喜好中國繪畫中的自然主義和技巧,而不是那些書法性的筆墨”,因而認為晚期的文人畫“缺乏靈性與生命力”。反倒是作為一個哲學家的杜威,似乎更能對抽象的事物產生感覺,因此能體認筆墨之美。杜威曾經贊嘆: “中國人雅好古物,極富修養。他們對書法和漢字的投入最能證明這一點。他們中的大多數,每天甚至要將一兩個小時的時間花到書法上,僅僅只是練字。”他甚至能夠敏銳地感知到,書法之美,就在于“筆劃,以及筆劃的布局”。在新發現的題跋里,杜威所贊嘆的也是一種“流動和消逝”。由此可見,即便同為美國人,杜威和福開森對中國美術的認識也未必是一致的,甚至應當說,杜威借助他的哲學眼光,似乎更能步入中國美術的堂奧。

杜威與中國兒童,福州,約1921

最后,杜威來華之所以成為一個重要的文化事件,還有一個很大的原因,便是杜威跨越了一種“帝國”式的獵奇中國的方式,而代之以一種雙向的文化互動。過去的研究幾乎一邊倒地探究杜威是如何影響中國的,實際上忽視了中國對杜威的深刻影響。在來華前的十年左右的時間內,杜威的生活始終處在比較緊張的狀態,這種緊張既關乎他的現實生活,也關乎他的精神生活。他的兩個男孩相繼染病去世,給這個家庭不小的打擊,并成為了日后愛麗絲過早辭世的一個導火索;從意大利收養的男孩撒比諾(Sabino)又和美國社會格格不入,一個人跑到夏威夷自力更生;三個女兒相繼進入青春期,教育開銷一直很大。盡管身為知名學者,但杜威生活上的擔子并不輕。自1904年因為人事糾紛退出芝加哥大學,轉入哥倫比亞大學以后,杜威一直在夜以繼日地工作。他尤其想要以專著的形式,對自己長年在教育和哲學兩個領域的工作加以總結。一直到1916年,他生平最厚重的專著《民主主義與教育》(Democracy and Education)終于付梓,對他自己而言,既是一種慰藉,也基本宣告了一個階段工作的結束。因此,1919年的這一場中國之旅,實則給長時間處在經濟和精神雙重緊張狀態的杜威一個比較從容的休息機會。

另一方面,中國的種種見聞也重新激發了杜威新的靈感,尤其自五四運動以后,中國社會急劇的變化進一步激發了杜威對政治等現實問題的關切。過去一個自承極具“書蟲”氣質的哲學家杜威,開始通過與中國學生和普通民眾長達兩年的豐富接觸,對一個變革中的東方社會有了更多理解,也對政治、社會等議題有了更豐富的體認。胡適曾經很敏銳地指出,“來華之前,杜威在許多領域都有專著問世,惟獨在社會政治方面沒有專著”,這一觀察是成立的。受胡適之邀,多番在中國演講政治哲學之后,返回美國后不久的1927年,杜威就出版了他生平最重要的一部政治學著作《公眾及其問題》。在這部書里,杜威認為,如果要打破原子式的“個人”(individual),唯有在個體和個體之間創建緊密的聯系,由此才能夠構成“公眾”(public),而公眾意見的形成是一個帶有實驗性質的過程,很難一步到位,需要反復磨合。這些理論論述,都和杜威在中國所親眼目睹的五四運動中,中國的學生、商人、民眾在反復的磨合中達成一致的過程,有著高度的類似性。換言之,中國經驗已經成為杜威社會哲學理論的關鍵要素之一,為他的學術轉向提供了堅實基礎。中國自身也在這場運動中迎來現代轉型,不再是一個要以“原始”或“古老”的物質文化面貌被動接受西方“帝國”詮釋的對象,過去一種單向的文化獵奇關系被打破了,中國經驗開始塑造著日后的杜威。

值得注意的是,杜威于1924年訪問土耳其,影響其教育改革;1928年訪問蘇聯;1937年擔任委員會主席,主持審議托洛茨基案。在造訪中國前,杜威的影響力集中在學院圈子內部,而離開中國后的杜威,顯然更具有了一種公共知識人的氣質,開始走出書齋,投身更多的社會活動。尤其審議托洛茨基案,讓他在美國民眾面前出盡了風頭,也深刻影響了美蘇關系的走勢,而這些都不得不說和他的中國之行是密不可分的。作為一個美國人,杜威對中國產生了深遠的影響,而中國也深刻地塑造了杜威。

(本文首刊于《上海文化》2021年第4期,澎湃新聞經作者授權轉載,原文注釋從略。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司