- +1

訪談︱蔣竹山:全球視野下的物質文化及電影

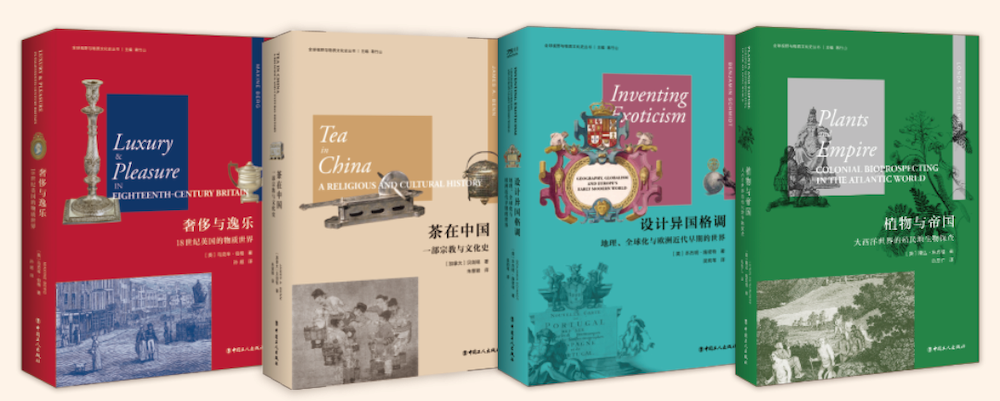

【編者按】由中國工人出版社出版的“全球視野與物質文化史叢書”,共有《奢侈與逸樂:18世紀英國的物質世界》《茶在中國:一部宗教與文化史》《設計異國格調:地理、全球化與歐洲近代早期的世界》《植物與帝國:大西洋世界的殖民地生物勘探》四本著作。叢書主編、臺灣地區“中央”大學歷史所所長蔣竹山認為,近年來全球史譯著勢頭很盛,但較缺少物質文化面向,這套書就是全球史和物質文化的結合。此外,蔣竹山著《看電影 學歷史》近日由上海人民出版社刊行,書中亦有從電影角度對全球史的關注。澎湃新聞·私家歷史對蔣竹山進行了專訪,談及全球視野下的物質文化著作、醫療的全球史等問題。以下為訪談正文。

蔣竹山

澎湃新聞:您主編這套“全球視野與物質文化史叢書”的緣起是什么?

蔣竹山:近來全球史的研究是當前史學研究的新趨勢,坊間的全球史書系已經將許多經典翻譯出來,但較缺乏物質文化的面向。即使有也都是對單一物種的全球史作書寫,例如食物的全球史系列。

本書系從全球史和物質文化這兩種特色的視角出發。這方面的翻譯作品不多,很多經典也沒挑選出來。其實物質文化史視角的新書與經典很多,比如以下有關全球史視野下的物質文化史名著,這部分仍有待加強推廣。

澎湃新聞:能否詳細介紹一些全球史視野下的物質文化史著作?全球史視野下的物質文化史研究有哪些特色?

蔣竹山:近來已有越來越多作品結合全球史視角與物質文化史的取向。像是剛出版的日文新書《歷史のなか消費者:日本における消費と暮らし,1850-2000》(《日本的消費與日常生活,1850-2000》)。本書2012年時先以英文本出版,參與計劃的為日英學者,受到英國日本研究協會及大和日英基金的資助,開始以比較視角及世界史脈絡,研究日本近現代的消費史。該書導論寫得相當精彩,引用了中國史方面的研究成果,特別是提到卜正民(Timothy Brook)、柯律格(Craig Clunas)、艾茲赫德(S.A.M.Adshead)這三位史家的著作。這已經不是以往經濟史、社會史所能單獨處理的課題,其中包含許多文化史及全球史的新視角。這里頭文章主題都相當有意思,涉及的課題有:家事勞動、家庭用品與女性、消費生活、砂糖消費、纖維產業、和漢藥業、鐵道旅客、郵務與消費、通信販賣及消費主義。

在解讀消費文化的過程,物質文化的歷史為我們提供了重要的依據。伊藤るり、坂元ひろ子等學者合編的《モダンガルと殖民地的近代》(《摩登女性與殖民地的近代》),雖然出版已有一段時間,很多文章仍深具啟發性。內容不僅涉及性別,還有物質文化、消費社會、感官、視覺文化、廣告、政治、殖民地及帝國。書中洪郁如的殖民地臺灣的摩登女性與流行服飾的研究,就指出在1920年代后期,接受新式教育的新女性,因身處上流階層,受西式教育影響而開始穿著洋服,形成摩登女性(モダンガル)的風潮。這些文章中,我最喜歡的是足立真理子的資生堂與香料石堿的研究,既有企業史的關注,也將商品與現代性氣味、嗅覺感官結合在一起探討。

西方消費文化的研究大約興起于1970年代末至1980年代初期,較具代表性的著作是Neil Mckendrick、John Brewer、J. H. Plumb合著的The Birth of a Consumer Society: The Commercialization of Eighteenth-Century England 。他們研究十八世紀英國中產階級的消費文化,并提出“消費革命論”,指出當時英國消費文化的變遷,包括家庭收入與需求、市場的擴大、城市人口的增加、奢侈品的普及、流行時尚的大興、社會仿效的作用、奢侈觀念的變遷等等,他們稱此現象為英國“消費社會”的誕生。除了這本經典著作外,另外兩本論文集的出版,亦代表著1990年代西方消費文化的研究成果,分別是Consumption and the World of Gods及The Consumption of Culture1600-1800。近來明清史的研究亦受到這股潮流的影響,已有愈來愈多學者投入明清消費文化的研究,舉凡飲食、服飾、房舍、家具、轎子、舶來品等等物品,都成了史家研究對象。

這些研究深受歐美社會學及人類學對“物”的研究影響。例如柯律格有關晚明社會的文物商品化的研究就深受阿揚·阿帕杜拉(Arjun Appadurai)的啟發(人類學家近來的“物與身體感”,例如余舜德編《體物入微:物與身體感的研究》的研究成果)。柯律格指出,晚明的文物與藝術品商品化的過程,透過其價格波動、市場出現與轉手流動的快速,研究者發現,晚明原本不是商品的文物已有商品化現象。另一個例子是文人的書房家具,在晚明因為家具商品化之后,書房的空間可以用金錢購置裝飾,書房不再是士大夫的專利,這也使得士大夫,尤其是下層士人與文人,在身份地位上面臨危機。此外,法國文化史家Daniel Roche的《平常事情的歷史:消費自傳統社會中的誕生(17-19世紀)》,也值得我們參考。

全球視野與物質文化史叢書

澎湃新聞:2020年肆虐的新冠疫情讓大家非常關注醫療的全球史。這套叢書中,《植物與帝國:大西洋世界的殖民地生物勘探》似乎從藥物、植物的角度有所切入?

蔣竹山:醫療的全球史的一項研究重點在關注植物、藥與商業的關系。這種研究手法不僅有全球視野,也帶有文化轉向特色。

說到這種博物學與物質文化史的研究,就不得不提隆達·施賓格(Londa Schiebinger)與哈羅德·庫克(Harold J. Cook)的貢獻:隆達·施賓格的Plants and Medicine, 以及英國醫學史家哈羅德·庫克的Matters of Exchange: Commerce, Medicine, and Science in the Dutch Golden Age,這兩位學者不約而同地關注到物的流通、商業及醫學知識間的相互影響。

近來,哈羅德·庫克延續他上本書的方向,在Social History of Medicine的2013年的8月號,與Timothy D. Walker策劃了一個專號“Mobilising Medicine: Trade & Healing in the Early Modern Atlantic World”。Cook在“Circulation of Medicine in the Early Modern Atlantic World”一文中提到,在過去十年,醫療歷史的脈絡研究,開始吸引了史家的目光。這些緣起于對構筑早期世界史作品的物質與跨國文化興趣的增加。

哈羅德·庫克還提到,近來在許多有關商品活動以及物品的全球化學術著作的基礎上,開啟了醫療史的新方向。許多英文著作將焦點集中在醫學知識的流通上。Patrick Wallis提出了到英國的醫療商品貿易的重要性。而Karol Kovalovih Weaver的Medical Revolutionaries則指出非洲對大西洋世界的醫學知識的融合所產生的貢獻逐漸受到認可。

“Mobilising Medicine”這個專號提供我們觀看醫療史一種新的視角。其中的作者都是對歐洲與大西洋世界的各區域學有專精的學者,但這回他們所關注的焦點在于大西洋世界的醫學的相互聯系,但不意味有個明顯的疆界,因為大西洋世界只是其中的一個焦點,有時會跨越至全球的范圍。然而這樣的焦點也讓我們了解到區域間的民眾互動,是否是自由的、強制的或相互協商的。其目的在于將這些集合在一起,以顯現環繞的大西洋周邊與民眾有關的醫療是相互混雜的,不僅受到歐洲人所去之處的歷史影響,也與歐洲本身的歷史有關。

他們認為醫療不僅只是一種觀念和實踐,也是那時商業與殖民事業架構中的一部分。就哈羅德·庫克而言,近世以來,西方人尋找有用的藥物驅使著無數的人與物在全球移動,此現象延續了數世紀。這種尋找有用物資在新的全球商業中扮有重要地位。在探尋香料與醫藥的過程中,促使歐洲人與大西洋邊緣的人們有了進一步的接觸。當他們在進行醫藥交換時,一些像是新世界的外科與新奇信息的革新,也同時出現。這種交換線路的連結造就了大西洋商業,使得歐洲的船只不僅載送著人與貨物,還運送著知識到各處。

類似的物質文化的研究還可以參考顧雅文有關金雞納樹及張素玢的海人草與日治臺灣的寄生蟲防治。顧雅文的《日治時期臺灣的金雞納樹栽培與奎寧制藥》即以帝國的角度研究金雞納樹的栽培,探討其在不同時段的發展,并檢視日治時期金雞納樹、奎寧與臺灣防瘧三者之間的關系。張素玢的文章《蟲蟲危機:海人草與臺灣的寄生蟲防治(1921-1945)》,則在探討日治臺灣寄生蟲病與驅除蛔蟲的情況,以及海人草與蛔蟲病治療的關系。文章看似是從疾病與環境的角度切入,但稍微細心一點的讀者應可看出這里頭藥物開發與商業的關系。

在以往,有關日治時期藥品與商業的研究少有專論,目前僅見皮國立《當中藥碰上西藥》的通俗著作。劉士永的《醫學、商業與社會想象:日治臺灣的漢藥》是少數這方面的佳作。他受到美國歷史學者高家龍(Sherman Cochran)、哈羅德·庫克、雷祥麟的研究影響,特別調消費文化的研究視角。劉士永舉高家龍的《中國藥商》的例子說明,正因為本地的藥商經常能夠以“在地化”的廣告手法,打動消費者的購買欲,進而創造出一個穩定的消費網絡,使得藥商和西方公司、消費者三足鼎力。該書的兩個關懷面在于,一是以西方為基礎的跨國藥業公司,能否不顧地方差異而同質化全球化的消費,二是西方以外地方是否只有跨國能向這些推動西方消費文化。

除了商業與醫療的關注重點外,有的學者則特別運用報刊中的廣告來進行研究。張仲民的研究則強調物質文化與商業文化,他對近代中國最重要的補腦藥“艾羅補腦汁”進行考察,嘗試分析在近代中國的身體建構過程中,以廣告為媒介的商業與消費所起的作用及意義。他不只關注廣告中的論述,還采取文化研究的分析技巧,分析廣告的敘事結構與修辭特色。和以往廣告研究者最大不同在于,他特別對廣告作者的背景作了許多考證,找出大量讀者及消費者對艾羅補腦汁及其廣告的響應資料。

除了在醫療史的脈絡下關注以上課題外,有些學者則是“文化裝置”的都市史與消費文化角度觀看資生堂如何從一個制藥小店發展成日后的跨國藥妝事業。和田博文的《資生堂という文化裝置(1872-1945)》是這方面課題的杰作,醫療僅是書中關注一部分而非重點,但足以啟發我們如何進行藥的消費文化與全球史的研究。

整體來看,已經有愈來愈多的史學研究領域放在全球視野與物質文化的角度脈絡下探討問題,像是醫療、環境、文化交流、帝國、出版文化、消費、歷史記憶及食物等課題,相當值得我們借鑒。

澎湃新聞:您認為全球視野給歷史研究帶來怎樣的不同?研究者可以從全球視野下研究國別史、民族史嗎?

蔣竹山:全球史視野的國別史與民族史這部分著作已經有很多作品了。

全球史的特色有以下幾點:1、全球史家不只采取宏觀的視角,還試圖將具體的歷史議題放到更廣大的全球脈絡中;2、全球史會拿不同的空間觀念來實驗,而不以政治或文化單位作為出發點;3、全球史強調相關性,主張一個歷史性的單位如文明、民族、家庭并非孤立地發展,必須透過該單位與其他單位的互動來理解;4、全球史強調“空間轉向”,常以領域性、地緣政治、循環及網絡等空間性隱喻,取代“發展”、“時間差”及“落后”等舊有時間式用語;5、注重歷史事件的同步性,提倡將更多重要性放在同一時間點發生的事件;6、以不同于以往世界史書寫的方式反省歐洲中心論的缺陷。

然而,康拉德也點出了全球史的局限。他認為除了規模問題外,全球史學者所面臨的問題有四個:“全球”這概念可能導致歷史學家抹去過去特有的邏輯;過度崇拜聯結;忽視權力議題;以及為了追求大一統的框架而不顧歷史事實。

此外,全球史不意味著就是要以全球為研究單位,而是該思考如何在既有的研究課題中,帶入全球視野。在研究方法上,可以采取以下幾種模式,例如:1、描述人類歷史上曾經存在的各種類型的“交往網絡”;2、論述產生于某個地區的發明創造如何在世界范圍內引起反應;3、探討不同人群相遇之后,文化影響的相互性;4、探究“小地方”與“大世界”的關系;5、地方史全球化;6、全球范圍的專題比較。在研究課題上,研究者可以透過全球視野,探討以下主題,例如帝國、國際關系、跨國組織、物的流通、公司、人權、離散社群、個人、技術、戰爭、海洋史、性別與種族。由此來看,味素的研究頗符合上述的特色。

澎湃新聞:您之前多關注新文化史,現在聚焦于全球史,二者可以有怎樣的結合?

蔣竹山:新文化史雖然有衰退趨勢,但也未曾消失,有些課題轉向以全球史的視角在進行。例如跨文化交流的問題、邊界的問題、物的交流問題、信息傳遞的問題,中間人在大航海時代所扮演的角色問題,這些都是將文化史與全球史結合的不錯例子。

澎湃新聞:您也是公眾史學的積極推動者,在您看來,應該如何拓展普通讀者的史觀?專業歷史學者應該為大眾歷史寫作做出哪些改變?

蔣竹山:學術研究專著很多,如何跳脫學術論文框架,讓嚴謹的史學訓練更有符合大眾閱讀的敘事力,這部分華人學者的書寫比較少,歐美史學已經有許多學院學者本身也是大眾史家,像是卜正民就是。

重點還是寫作時預設讀者是誰,若只是寫給專家看,就會有所局限。這時代時讀者的時代,已經有很多公眾史學的名著翻譯近來,可以選擇閱讀的面向很多,此外新媒體也扮演許多這方面功能。

蔣竹山著《看電影 學歷史》,上海人民出版社,2021年3月

澎湃新聞:您的新書《看電影 學歷史》中,也述及電影與全球化、全球史的關系。能否舉例說明如何用全球史的視角看電影?

蔣竹山:我因為對全球史視角感興趣,所以會特別關注一些探討全球化、全球史議題的電影或紀錄片。例如《替天行盜》中德國年輕人批判世界大廠代工都在第三世界,壓榨童工、貧富不均,就連社會主義國家巨變后也都資本主義化的問題,這類電影還有《再見列寧》、《世界是平的》。

最近則看了紀錄片《海洋陰謀》,講海洋環境的破壞及污染問題不只是過去所說的塑料垃圾太多,也不是氣候暖化,其實真相是我們的商業捕魚方式造成的傷害,所以歸結重點是要少吃魚,才有可能解決問題,這些都涉及到要用全球史的視角。

而最近的新書《漁的大歷史》則可以從歷史發展的脈絡來看漁業文化,也很適合搭配來看。此外,這一兩年的新冠肺炎的問題,連帶也帶動我們對瘟疫與人類文明互動的關懷,這部分也很多電影可以參考,像是《危機總動員》談的伊波拉病毒,或者是最新Netflix影集《鹿角男孩》,也是談病毒爆發對人類的影響。這些都很適合帶入全球史的討論。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司