- +1

德國教科書中的二戰(zhàn):中國戰(zhàn)場(chǎng)被遺忘,日本是核彈受害者

在第二次世界大戰(zhàn)勝利結(jié)束七十周年之際,有關(guān)二戰(zhàn)記憶的問題再次成為政學(xué)兩界的熱門話題。對(duì)于這場(chǎng)席卷五大洲、帶走7000余萬軍民的世界大戰(zhàn),今天生活在和平時(shí)代的我們究竟應(yīng)該記住什么?各國歷史教科書中的相關(guān)敘述提供了一種解答,反映了國家層面的政治認(rèn)知與學(xué)界共識(shí)。當(dāng)然,此類解答多少也存在著一些問題,值得人們做進(jìn)一步的討論和反思。例如在德國歷史教科書中,我們便能發(fā)現(xiàn)歐美二戰(zhàn)記憶中的某些缺陷。

德國是聯(lián)邦制國家,各州分別確定課程標(biāo)準(zhǔn),并由不同出版社組織編寫。在2000-2012年間,13個(gè)州獨(dú)立推出了79本新教科書,另有68本新教科書面對(duì)全國發(fā)行。盡管數(shù)量眾多,但第二次世界大戰(zhàn)都是各版本的重點(diǎn)內(nèi)容,篇幅不小,而且仔細(xì)看來,大多遵循這么一種敘述模式:

(1)歐戰(zhàn)是二戰(zhàn)的主要組成部分,其他戰(zhàn)場(chǎng)都是次要的。事實(shí)上,從1950年代開始,大部分德國歷史教科書都不會(huì)多談中國戰(zhàn)場(chǎng)。1953年的一本教材只寫了一句話“中國的大部分地區(qū)盡管有蔣介石元帥領(lǐng)導(dǎo)下的抵抗行動(dòng),但仍然被日本軍隊(duì)所占領(lǐng)”(巴伐利亞版Geschichtliches Unterrichtswerk,1953年)。到2007年,這種情況沒有發(fā)生根本性變化,一本教材使用了不到20行的文字(下薩克森版Forum Geschichte,2007年),甚至在另一本教材中,完全沒有提到中國戰(zhàn)場(chǎng)(巴伐利亞版Das waren Zeit,2007年)。

(2)屠猶是二戰(zhàn)中出現(xiàn)的最慘絕人寰的歷史事件。在大部分講述二戰(zhàn)的內(nèi)容中,屠猶的前因后果一般都要占到1/3-1/2。此外,編者還會(huì)使用各種圖片、表格、原始文獻(xiàn)閱讀等,來呈現(xiàn)猶太人的悲慘命運(yùn)。與此相比,中國讀者最為關(guān)心的“南京大屠殺”沒有出現(xiàn)在一本教材中。

(3)日本突襲珍珠港導(dǎo)致美國參戰(zhàn),從而奠定了二戰(zhàn)的全球性。日美矛盾倒是德國教科書中常見的內(nèi)容。日本在東亞的擴(kuò)張被視作日美矛盾的起因,太平洋戰(zhàn)爭(zhēng)主要被呈現(xiàn)為日美戰(zhàn)爭(zhēng),而與中國戰(zhàn)場(chǎng)毫無關(guān)系。2010年的一本教材也曾提到“在東亞,日本從1933年開始推行一種針對(duì)中國的咄咄逼人的擴(kuò)張政策”,但是其上下文邏輯仍然指向日美關(guān)系,而非中日沖突(巴登-符騰堡版Kursbuch Geschichte,2010年)。

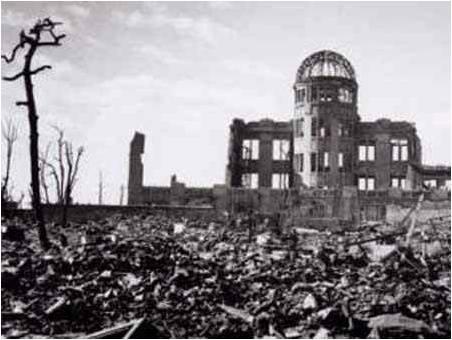

(4)歐戰(zhàn)結(jié)束后,美國向日本投擲原子彈,日本投降。從1950年代起,即便個(gè)別教材甚至未提日本投降日期,但原子彈轟炸日本廣島和長崎卻一直是德國教科書中的常見內(nèi)容。2009年的一本教材通篇未提中國戰(zhàn)場(chǎng),但在二戰(zhàn)敘事結(jié)束時(shí),詳細(xì)呈現(xiàn)了原子彈轟炸廣島后日本的死難情況(黑森版Das waren Zeiten,2009年)。

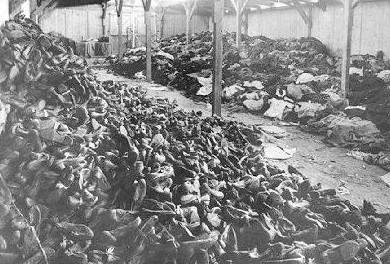

除此之外,在絕大多數(shù)教科書中,有兩類被經(jīng)常使用的照片,它們被視作二戰(zhàn)記憶的“經(jīng)典定格”:(1)有關(guān)納粹屠猶的場(chǎng)景,新世紀(jì)之前的教科書會(huì)選擇“集中營內(nèi)的累累白骨”,但近來由于受到一些猶太人的抗議(“侵犯大屠殺犧牲者的隱私權(quán)”)而改用“等待前往奧斯維辛集中營的列車”;(2)有關(guān)美軍用原子彈轟炸廣島后的廢墟場(chǎng)景。在歐美的歷史教育學(xué)家看來,這兩類照片集中反映了二戰(zhàn)為人類社會(huì)帶來的沉痛教訓(xùn):它們都表現(xiàn)了人類把科技發(fā)展成果用于屠殺同胞的“現(xiàn)代性悖論”。

集中營內(nèi)的累累白骨

等待前往奧斯維辛集中營的列車

美軍用原子彈轟炸廣島后的廢墟場(chǎng)景

盡管與新世紀(jì)之前的教科書相比,2000年以來的這些版本已經(jīng)拓寬了全球視野,而且在屠猶問題上的反省力度有增無減(這一點(diǎn)特別反映在篇幅增長方面),但對(duì)于其他國家和地區(qū)的民眾(尤其是中國讀者)而言,這種敘述模式對(duì)于歐洲以外戰(zhàn)場(chǎng)的描述過于簡略,以至于前因后果的邏輯關(guān)系不清晰,無法支撐作者們希望從中提煉的歷史教訓(xùn),甚至有可能導(dǎo)致相反的結(jié)果。

大部分教材對(duì)日本侵華戰(zhàn)爭(zhēng)的敘述十分簡略,例如2010年Cornelsen出版社推出的“Kursbuch Geschichte”(巴登-符騰堡州版)有一段文字來談“日本推行一種針對(duì)中國的咄咄逼人的擴(kuò)張政策”,但它不過是寥寥數(shù)行文字。更為常見的情況是,教材根本不提日本在亞洲的擴(kuò)張,而是從日美沖突入手,例如2010年C.C.Buchner推出的“Das waren Zeiten”(巴伐利亞州版)只字未提中國戰(zhàn)場(chǎng),更勿論“南京大屠殺”等事件。

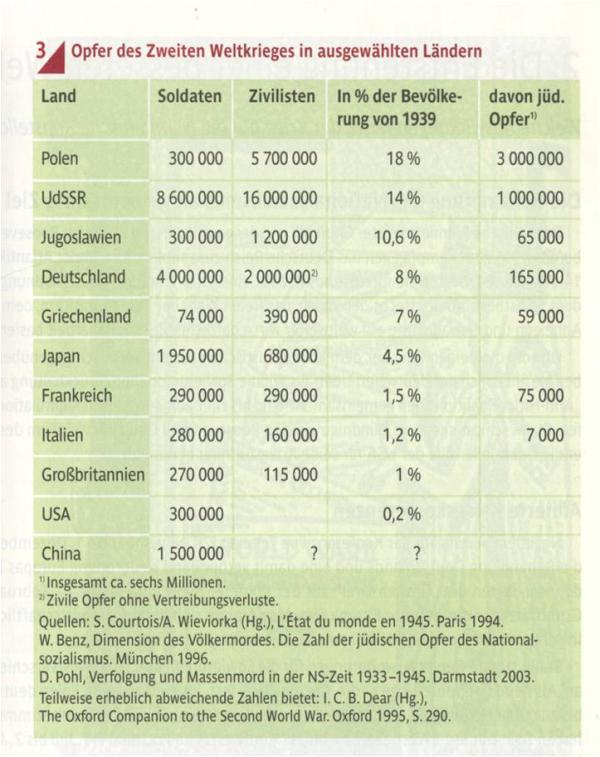

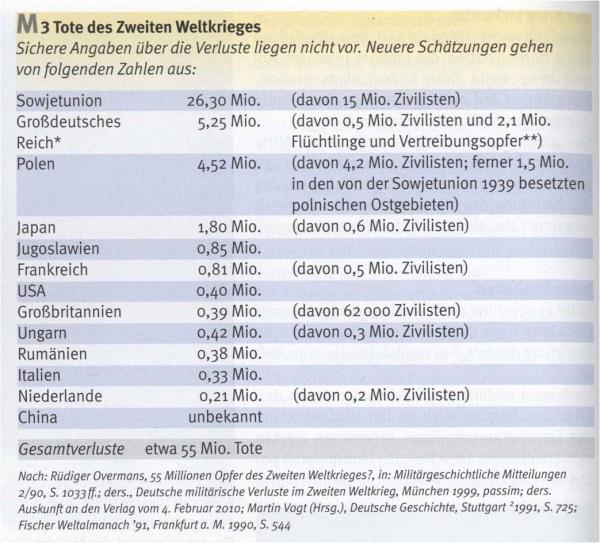

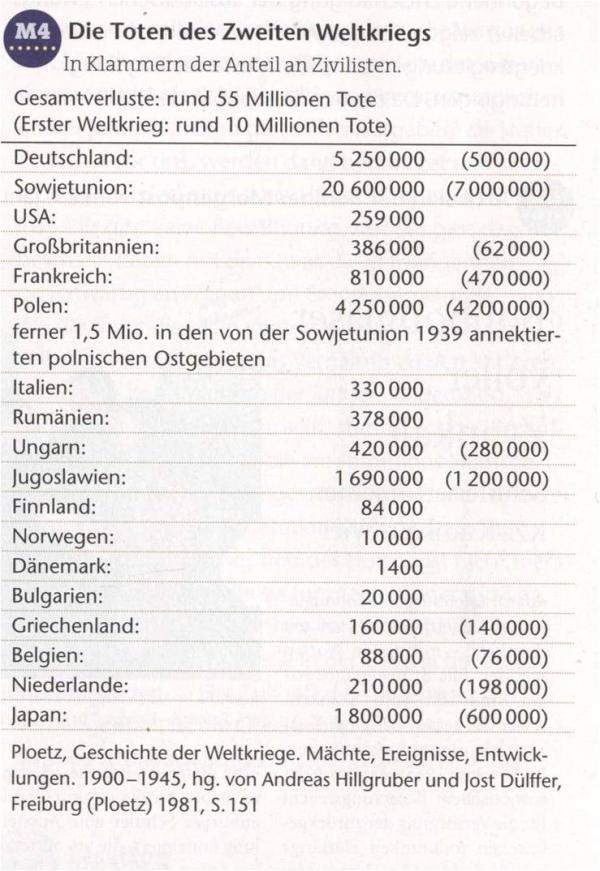

進(jìn)一步來看,幾乎所有教材在二戰(zhàn)敘述結(jié)束時(shí)都會(huì)提供一份“死亡人數(shù)統(tǒng)計(jì)表”,但只有為數(shù)不多的教材提到了中國軍民死亡人數(shù),如2008年Nathan/Ernst Klett出版社聯(lián)合推出的法德合編歷史教科書才指出中國士兵死亡人數(shù)為“150萬”,平民死亡人數(shù)為“?”2010年westermann出版社的Horizonte在其死亡表上提到中國軍民死亡人數(shù)“至少2000萬”;大多數(shù)教材只是說中國死亡人數(shù)“未知”(unbekannt);與此相反,所有教材都會(huì)提到日本死亡人數(shù)為“180萬”,其中軍人120萬,平民60萬。

2010年westermann出版社的Horizonte在其死亡表上提到中國軍民死亡人數(shù)“至少2000萬”

大多德國歷史教材中中國死亡人數(shù)“未知”

德國教材中體現(xiàn)的日本死亡人數(shù)

在此情況下,得到廣泛使用的“原子彈轟炸廣島后的廢墟場(chǎng)景”,為德國青年一代提供的不僅僅限于所謂“現(xiàn)代性悖論”等抽象概念,而變?yōu)椤叭毡救耸嵌?zhàn)受害者”這樣一種歷史想象。毋庸置疑,在廣島和長崎,大部分受到原子彈轟炸而亡或因輻射生病的民眾并非二戰(zhàn)元兇,他們或許與亞洲戰(zhàn)場(chǎng)相隔甚遠(yuǎn),在更為廣泛的意義上,他們的確是二戰(zhàn)的“受害者”。然而此類敘事缺少日本侵華戰(zhàn)爭(zhēng)的相關(guān)介紹,直接抽離具體的歷史背景,導(dǎo)致產(chǎn)生了上述所言缺少前因后果聯(lián)系的錯(cuò)誤判斷。更為糟糕的是,日本右翼政治家們卻十分及時(shí)地抓住了這一信息,在多個(gè)國際場(chǎng)合宣傳這種說法,以至于讓“日本人是二戰(zhàn)受害者”的歷史想象流播極廣。

如何改變德國(以及歐美)歷史教科書的這種敘事模式呢?除了繼續(xù)改變根深蒂固的歐洲中心觀外,中國學(xué)界或許還能在三方面做出努力:第一,考證史實(shí),至少在死亡人數(shù)上提供具有權(quán)威性的中國解答;第二,在歐美編輯出版日本侵華戰(zhàn)爭(zhēng)的史料英文譯本,并與歐美歷史教育學(xué)者合作,推進(jìn)二戰(zhàn)歷史課程標(biāo)準(zhǔn)的修訂,此舉至少能夠改變現(xiàn)有的錯(cuò)誤歷史想象;第三,如同猶太人推動(dòng)納粹屠猶的“歷史化”那樣,努力讓民族歷史敘事中的抗戰(zhàn)記憶提升到全球歷史敘事中的二戰(zhàn)記憶,把原本屬于民族個(gè)體的慘痛教訓(xùn)增添到人類文明演進(jìn)史上的共同反思中,甚至找到一張足以同“納粹屠猶”和“廣島被炸”具有同等記憶價(jià)值的照片,來使中國記憶走向世界。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司