- +1

為什么越來越多年輕人選擇用“倍速”觀看視頻

原創 MacroKuo 次元研究

與“尊重少數”、“包容多樣性”等價值觀一道,“不歧視特定媒體素養的觀眾”也成了當代必不可少的“政治正確”。只有“大家都能樂在其中的作品”才是真正的“好作品”。

這是一個如果不在一定程度上向觀眾直接展示作品的魅力,就無法獲得成功的時代。已經不會有多少人喜歡被各種謎題環繞的作品了。

日本NHK綜合頻道3月22日播出的紀錄片中,動畫《EVA》的總導演庵野秀明如是說。

▲ “當代觀眾很少會喜歡被謎題環繞的作品。”圖片:《Professional工作的流派 庵野秀明特別節目》

如果說四分之一個世紀前的《EVA》,是依靠營造“難解的謎題”式的神秘感獲得了時代關注,同時實現了動畫作品前所未有的深度,那么二十余年后的今天,庵野秀明為了讓觀眾能更直觀地認知宣告這部作品完結的動畫電影《新·福音戰士劇場版:終》,而放棄了這種神秘感,接受了紀錄片導演的采訪。除了《EVA》成名前后對這部作品的不同認知環境,庵野秀明的戰略變化與這個時代也不無關系。

▲ B站推出“長按倍速播放”功能。圖片:bilibili

近年來,人們觀看視頻的習慣和環境不斷變化。視頻網站Youtube從2017年開始在APP端啟用倍速播放功能,Netflix也自2019年10月起在移動端試驗性地導入播放速度調整功能。如今,主流視頻網站大都開始支持1.5倍速播放,B站也在今年5月推出“長按倍速播放”功能,強化了用戶對視頻播放速度的掌控。與此同時,許多視頻網站逐步實裝“快進10秒、快退10秒”功能。如果說為了再聽一遍臺詞而“快退10秒”還算人之常情,那當代許多觀眾面對第一次觀看的影像作品就頻繁使用“快進10秒”和“1.5倍速”觀看,究竟是為了什么呢?

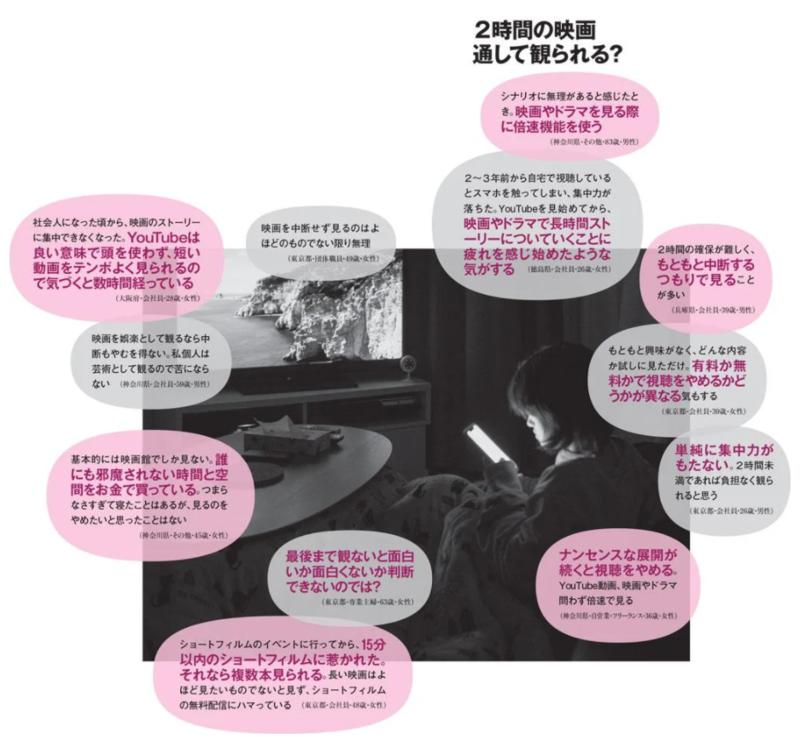

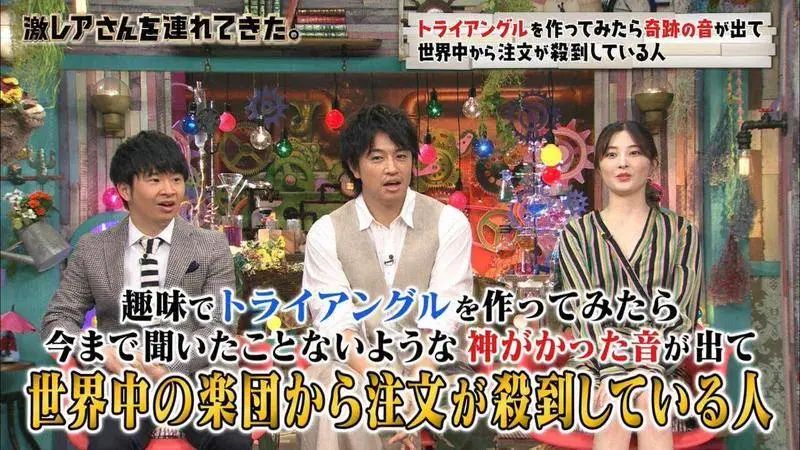

▲ 《<鬼滅之刃>熱潮背后發展的倍速播放、邊做邊看、短篇化 長篇作品成功的條件是?》。圖片:《AREA》2021年1月18日號刊

日本雜志《AREA》2021年1月18日號刊,登載了一篇題為《<鬼滅之刃>熱潮背后發展的倍速播放、邊做邊看、短篇化 長篇作品成功的條件是?》的文章。文章中,一位37歲的男性解釋了自己不再用通常速度看電影的原因:“我會選擇倍速播放,來跳過沒有對話的場景和風景描寫,對我來說電影只是某個瞬間的娛樂而已。”另一名48歲的女性描述了自己觀看韓劇《愛的迫降》的體驗:“我對與主人公無關的劇情沒有興趣,所以沒有主人公的場景我都快進著看。”

視頻網站的倍速播放和快進等功能為何會成為標配?當代的一些觀眾在觀影時,為何會選擇倍速播放、跳過部分自己不關注的內容?這與以庵野秀明為代表的影視制作者們漸漸“放棄難解的影像語言表現,轉用更直白展現主題的粗暴手法”是否有著某種關系?

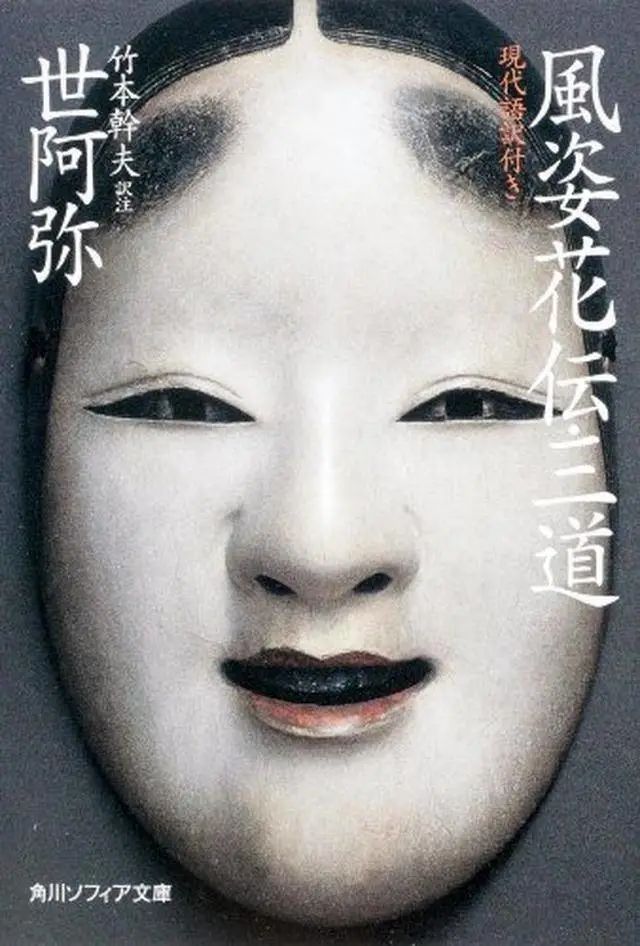

▲ 《風姿花伝》。圖片:amazon

在討論日本能樂的藝能哲學中,世阿彌的著作《風姿花伝》中那句“秘すれば花なり”(正因為隱秘,才能成為花)可謂享譽盛名。那么,這種“酒香不怕巷子深”式的哲學在當代是否已經不再有效?

影視作品供大于求

前文中《AREA》提到的采訪對象并不是個例。當代觀眾用1.5倍速快播、或頻繁用快進跳過部分場景來“刷視頻”的行為,無論在日本還是國內,都常見于各年齡層的觀眾。他們這樣做的原因,自然是因為從頭到尾勻速看完太“費時”。而造成這種局面,主要有三個背景要素。

▲ 日本DVD租賃店價格表。圖片:vod-tuta

首要因素,是可供選擇的作品實在太多,當代觀眾生活在一個能以史上最低價格消費最多影像作品的時代。十幾年前,還沒有片源豐富的視頻網站,人們主要通過DVD來觀看影像作品。那時的日本,租借一張DVD就要300日元/天(約合18人民幣/天),敢于花費大量金錢在影像作品上的,只有核心電影迷和動畫粉絲。如今,網飛、Amazon Prime等訂閱型視頻網站每月僅收取數百至千余日元費用,就可以無限量觀看,加上不計其數的網絡新媒體和免費視頻網站,人們可以以低廉的價格從海量作品中進行選擇。

由于國內觀眾依靠字幕組和“科學上網”實現的“免費”資源獲取早已成為“傳統”,選擇的豐富性較日本有過之而無不及。隨著可選項增多,人氣作品也不斷涌現,當動輒上千話的“民工動畫”、多達20余部電影構成的漫威宇宙迅速占據人們的休閑時間后,幾乎沒有人能輕易補完所有想看的番。過去的一年受到疫情影響,許多娛樂活動都轉移到線上進行,也使這種影像作品的泛濫進一步加速。

▲ 影視作品過多。圖片:agora-web

其實,影像作品只是瓜分當代用戶可分配時間的媒體之一。任何媒體形式都會參與這種“競爭”,影像媒體的競爭對手甚至可以是推特、Instagram、微博、微信。社交網絡飛速發展,同時也帶來了焦慮,生活在當下的人們為了跟上此起彼伏的話題,突然多出許多必須觀看的作品和必須刷的SNS,如果時間不夠用,他們就只能選擇倍速播放和快進。在日本,“以倍速觀看預約錄制的電視節目”、“大體掌握內容,細節靠維基百科補完”已成為年輕人參與到作品相關話題時的基本操作。

更有甚者,各大視頻網站上還充斥著將電影、番劇的故事劇情壓縮到5分鐘左右的介紹視頻,并獲得大量關注和播放。曾經將名著概括到能五分鐘讀完的短文邏輯,或是用“速讀”快速吸收知識的技巧,就這樣轉到了影視作品上。

受“人際關系”和“個性”的壓力追求“時間效率”

隨著越來越多的作品擠壓著人們越來越少的時間,“追求時間效率”成為這種現象背后的第二個要素。其中,流行文化的主要消費群體(年輕人)正是這類爭分奪秒的主體人群。

日本廣告代理店博報堂DY媒體環境研究所的森永真弓經常有機會通過大學課程和就業活動接觸當代日本大學生。從過往的經驗中,森永發現,隨著日本進入“以讀空氣和共鳴的方式維護良好氛圍和與同齡人的橫向關系”的時代,能參與到同齡人話題中的重要性變得前所未有的重要。

于是,如果一個年輕人在LINE(類似微信的社交軟件)群組接觸到、或被朋友安利某部作品后,個人的喜好和興趣就不再是觀看作品的唯一理由,許多時候,可能是為了維持良好的社交關系去看。此時,一種對于作品的“共感強制力”就成了年輕人參與各種社交群體的副產物,作品儼然成了這些年輕人的“交流工具”。于是,為了維護多樣的人際關系,在重視讀空氣的當代日本“生存”下去,年輕人就不得不接觸各種作品。相應的,能快速實現該目標的“生存戰略”,就是倍速播放和快進。

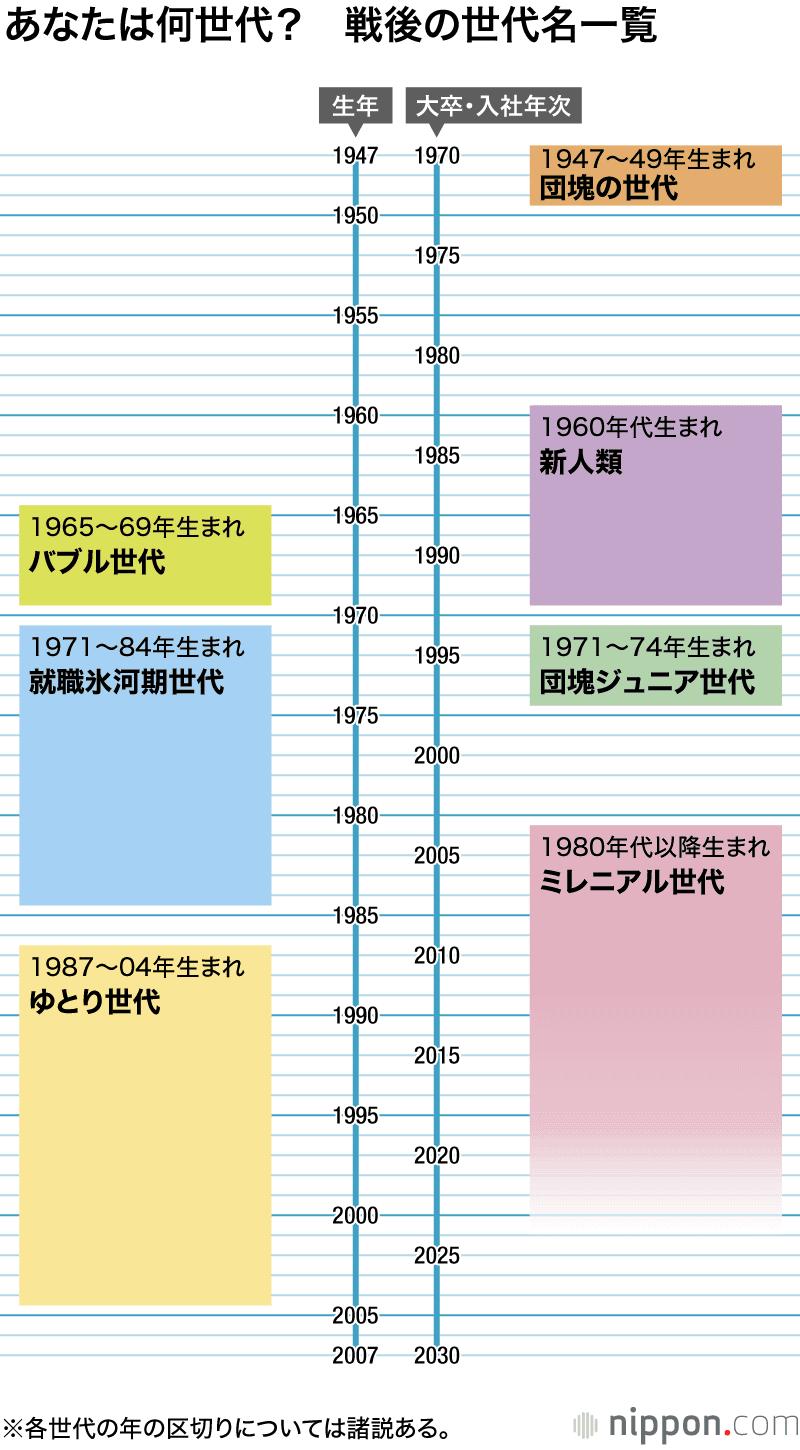

▲ 日本寬松世代所處的年代。圖片:nippon

此外,隨著御宅文化的大眾化和普及,日本年輕人也開始向往成為精通某個領域的“御宅”。可同時,他們很難像真正的御宅那樣花大量時間去瀏覽成百上千部作品。為什么年輕人會向往“御宅”呢?對這一點,森永表示,“個性”也是促使年輕人想要觀看更多影視作品的原因之一。生于寬松世代(1987-2004)的日本年輕人從小被教導“要重視個性”。比如SMAP2003年發售的名曲《世界上唯一的花》,其歌詞就有所體現:“比起第一(No.1),不如唯一(Only One)。”此時,精通影視文化的御宅族就承載了他們對于個性的希求。

▲ “比起第一(No.1),不如唯一(Only One)。”。圖片:naturum

這種氛圍下,那一代年輕人的觀念有所更迭,只是“進入一所還算不錯的大學,畢業后就職于一家還可以的公司”可能并不夠,“要重視個性”的氛圍給他們帶來了無形的壓力。原本“重視、尊重個性”應該是替代競爭社會和學歷至上主義的、“友善”的價值觀,如今,卻成了架在年輕人身上的壓力,不得不說是強烈的諷刺。

特別是在競爭殘酷的就業活動中,許多年輕人總認為“沒有個性就無法在找工作時占據優勢”。這種焦慮促使他們想盡一切辦法速成:快速觀看各種影視作品“塑造”自己的個性,要比花時間培養和發現與生俱來的個性更容易。

這種對“個性”的需求也與日本“主流”文化領域的消失有關。在過去,日本流行文化界總存在一個類似“濱崎步”“安室奈美惠”那樣,眾人皆知的“主流”文化符號。而如今,就像隨著網絡普及帶來的影像媒體激增、Youtuber、Vtuber的人氣直逼傳統明星——人們的興趣與喜好也變得多種多樣,沒有發現“個性”的人會陷入一種沒有歸屬感的不安。同時,年輕人再也來不及像過去那樣等待自己的興趣自然出現,就早早受到社交媒體上同齡大V的閃耀個性影響,急于擁有屬于自己的“個性”。

▲ 人氣不輸傳統藝人的Youtuber們。圖片:oricon

從學生時代起就開始賺取流量的博主、將繪圖上傳到pixiv收獲很多贊的業余畫師、博學多才眾人敬仰的宅男、人脈關系令人艷羨的學生創業家……與這些“有個性”的人相比,“沒有個性”的當代日本年輕人會因焦慮急于通過影像作品找到自己的個性,也不奇怪。于是,能夠埋身于某種興趣內的“御宅族”就成了他們的憧憬,影像媒體的倍速播放和快進隨即成為獲得“御宅族”屬性的手段。仿佛只要有了這個屬性,焦慮就會得到消解,也能“獲得”個性,可謂一箭雙雕。

為了收獲良好的人際關系、或是為了找到可以豐富簡歷的所謂“個性”,而去培養一種“御宅”式的身份或屬性——這其實與“從興趣出發,大量涉獵和享受某種文化”的御宅族邏輯截然相反。就像“沒有喜歡的人,卻想快點結婚”一樣,這是一種為了快速收獲結果而選擇“繞過”過程的行為。然而,在壓力下,當代日本年輕人別無選擇,只能去追求“時間效率”。

依靠說明的作品增多

在作品增多和追求時間效率之外,人們開始依賴快進和倍速播放的第三個、也是最為重要的背景要素就是——有越來越多的影像作品開始依靠說明性臺詞。

原本在影像作品中,影像作為媒介,承擔了大量敘事功能,觀眾本應從演員的神情、氛圍來理解作品里的狀況,并不需要用臺詞或旁白進行太多直白表述:悲哀的時候會有悲傷的神情、陷入絕境的時候會汗流浹背、咬緊牙關。然而近期日本大眾向的影像作品,越來越多地使用臺詞對主人公的心情、狀況進行一一“說明”。觀看這些影像時,人們再也不需要去“解讀”作品里的演出,一切都是那么直截了當。

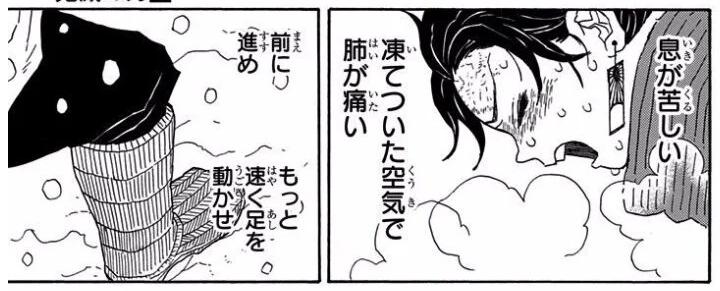

比如動畫《鬼滅之刃》第一話,主人公炭治郎在雪中邊跑邊說:“呼吸好困難,冰冷的空氣讓肺部很痛”,從懸崖上落到鋪著厚厚積雪的地面時,他也說道“還好有雪,得救了”。然而這些臺詞真的有必要么?其實,只要通過細致的動畫表現和聲優的角色演繹,這些狀況就算不用語言說明,也能傳達給觀眾。

▲ “呼吸好困難,冰冷的空氣讓肺部很痛”。圖片:《鬼滅之刃》

當然,類似事例其實只是在再現漫畫原作的臺詞。然而,黑白靜態的漫畫和彩色運動的動畫相比,信息量相去甚遠。如果說漫畫需要依靠獨白來補完畫面無法表現的信息,還算合情合理,那么動畫化時,這種補完很難說是否必需。

《鬼滅之刃》并不是個例。這類說明性臺詞在作品中泛濫,使得看著這些作品長大的人們也漸漸習慣于此,于是,他們會開始認為“就算跳過沒有臺詞的場景也問題不大”、“只要看完字幕,就能把握影片里的狀況”,也并不奇怪。正是制作方想讓觀眾理解影片內容的“善意”,導致說明性臺詞的泛濫,最終使得觀眾的視聽理解能力退化。也正是因此,曾在《EVA》中以神秘感為宗旨的庵野秀明,為了將作品魅力傳達給觀眾,在制作《新·福音戰士劇場版:終》期間有意接受了紀錄片導演采訪。

依靠說明性臺詞的作品增多,帶來了新的媒體環境,這是人們依賴快進和倍速播放的根本原因。那么制作方為什么會去創作這些作品呢?

制作方陷入的困境

劇本家佐藤大曾擔任《哆啦A夢》等家庭動畫、《交響詩篇艾蕾卡7》等SF動畫的編劇,同時也涉足真人電影、電視劇、游戲等領域。對于觀眾逐漸習慣用臺詞說明一切的影視作品的現狀,佐藤曾就發出感嘆:“在當代,制作方已經很難表現類似——嘴上說是‘討厭’對方,實際上卻是喜歡——的微妙心理了。”

▲ 劇本家佐藤大。圖片:wiki

與此類似,為表現兩人的相思相愛,他們無言地凝視著對方的場景也越來越難得到觀眾理解。有些觀眾認為,雙方都沒有說“喜歡”,如果是喜歡就應該說出來。對于這些觀眾,作品里的登場人物仿佛都肩負著需要用臺詞表明自身心理的義務。

▲ 《在這個世界的角落》與真木太郎(右)。圖片:filmplus

動畫電影《在這個世界的角落》(2016)的制作公司GENCO的社長真木太郎,解釋了為什么會有這樣的趨勢:制作委員會在讀劇本的時候,會提出某個地方“不容易理解”的意見——他們會擔心,如果不說出來,觀眾會不會無法理解這個表現。真木也表示,雖然把想表達的內容都用臺詞說出來有點掃興,且不一定能讓作品變得更好,但的確有很多委員會成員會提出這種要求。

真木曾參與制作押井守導演的《機動警察劇場版》(1989)和今敏導演的《千年女優》(2002)等著名動畫電影,擁有30年以上商業作品制作經驗,所言應當不虛。那么身為劇本作家,佐藤怎么看待資方的此類意見呢?

對于這種意見,我基本上只有一種潰敗感。不過我也會這么跟對方解釋:把影片制作得容易理解并不等于影片就會變得有趣。太多說明性臺詞會削弱影像作品原有的氣勢,也會讓觀看作品的人停止思考。其實,有一定理解門檻的影像表現才會讓觀眾為了理解內容而更關注作品本身。

追求說明性臺詞的觀眾在觀看影像作品時,都不會“從劇情的字里行間里解讀”。難道對于他們來說,只有不存在解讀空間的“模范式表演”才是全部么?其實,人們原本不滿足于文字,而選用影像進行表現的原因就在于,影像可以表現出一些文字和臺詞之外的、難以用言語表達的氛圍和訊息。這種訊息會給不同的觀眾帶來不同的印象,而接收訊息者也有“用創作者原意之外的方式‘誤解’作品”的自由。真木甚至覺得,這種“誤解”的自由度越高,作品也就越深奧。

然而,這種“誤解的自由”對于“希望能用臺詞說明一切”的觀眾來說,帶來的可能并不是深度,而是壓抑快感的“不親切”。同時,隨著日本走出海外的作品越來越多,存在語言障礙、文化門檻的海外觀眾也會覺得“難以理解”。

“看不懂”的可視化

然而,真的是因為觀眾“幼稚化”,使出品方選擇制作大量含有過多說明的作品么?其實,所謂“幼稚的觀眾”從過去就一直存在,只不過如今的社交媒體擴大了他們的聲音,將他們的存在可視化顯現。畢竟,過去的“幼稚的觀眾”并沒有方法“將無法理解歸為作品的問題”。

2000年代后半,隨著推特、微博等社交媒體的誕生和普及,任何人都能在這些媒體上隨心所欲地對影視作品發布感想。其中最簡單的感想當屬“沒看懂,所以無聊”——這種感想只是單純的情感發泄,并不需要任何理論說明和證據,然后憑借SNS獲得爆發性的擴散力,以微博和推文的形式變得可視化。

當這些內容獲得一些共鳴,聚集起一定數量的轉發和擴散后,制作委員會或制作者就無法完全無視“民意”了。與此同時,在作品也同時面向海外的時候,制作方更需要考慮只能依靠字幕、存在潛在理解門檻的海外觀眾的意見。于是,制作方會因為怕觀眾“沒看懂”而在劇本中增加說明性臺詞,也就理所當然。

動畫原作的環境變化和商業創作的資本主義

這些來自社交媒體的“民意”壓力不僅會影響制作團隊,甚至還會影響作家個人。就像的那樣,越來越多的日本動畫以網絡小說為原作的狀況,也助長了說明性臺詞的泛濫。

▲ 日本網絡文學站點。圖片:internetcom

近年來,日本網絡小說網站如“成為輕小說吧”、“寫讀(カクヨム)”、“alphapolis”等,其人氣作品的動畫化逐漸增多。如果是在過去,小說家獲得讀者反饋的手段主要依靠書信,編輯為了不讓其過多影響作家的創作理念,完全可以通過“不把書信給他們看”的方式略做隔絕。然而,當代網文作家們卻會不可避免地從站點本身和社交媒體處,接觸到遠超書信數量的讀者反饋。其中自然也會存在大量類似“沒看懂,覺得無聊”的負面情感宣泄。

越是人氣作家,受到“說明不足”、“描寫沒有道理”等尖銳吐槽的經歷也越多。此時,作家就容易陷入“下部作品一定要寫得無處可批”的心情,從而逐漸向作品中添加各種說明。當這些作品動畫化時,說明性臺詞自然也隨之增多。

就算僅為了滿足“讓讀者和觀眾享受故事”的娛樂性目的,若一部作品只是提供讀者想要的內容,那也只能算是一種“大眾迎合主義”(populism)——這跟整天依靠娛樂八卦來吸引讀者的周刊雜志,或者內容單純為博眼球、缺乏營養的網文一樣,沒有什么根本區別。這類作品是單純為了實現資本主義的“商品”,失去了作為“作品”的志向。

▲ 以手游為原作的動畫。圖片:chomanga

在網絡小說之外,以手游為原作的動畫中,說明性臺詞過多的傾向也很明顯。畢竟,出資動畫的游戲公司,其最終目的仍是想讓觀眾去下載和體驗游戲,動畫本身更像是原作手游的入門介紹,必然會變得充滿說明性臺詞——這也是動畫制作環境的資本帶來的問題。

為確保收視率的說明性字幕,帶來新的視聽習慣

影視作品說明性臺詞過剩的狀況,也容易讓人聯想起日本的電視綜藝節目和資訊類節目。這類節目中,“現在是什么環節、下面登場的嘉賓是誰、具體會做什么”之類的信息總是以密密麻麻的字幕形式長期懸停或侵入節目畫面。

這些字幕也是有理由的。電視臺會將同時段收視率較好的節目和其它節目切分成很短的時間單位,對其進行研究。此時,收視率上升會被歸為各種要素綜合作用的結果,而收視率下降卻往往被當作制作方的責任。也就是說,電視臺無法準確判斷正在看A頻道的觀眾轉去看B頻道,到底是因為B頻道的節目更吸引人,還是觀眾隨意為之。唯一明確的,就是觀眾覺得“A頻道無聊所以才換臺了”。于是,研究過收視率下降的原因后,電視臺會為了讓最初的觀眾留存、中途加入的觀眾不流失,而作出各種對策。

電視節目的制作者發現,當觀眾切換到新頻道時,往往會因為不知道正在發生什么,選擇換去別的頻道。此外,媒體的更新換代、生活的快節奏將“一邊做別的事(比如看手機)一邊看節目”轉化為電視消費的常有方式,觀眾也會因一心多用、不知不覺間跟不上節目進度而放棄。于是,說明性字幕的長時間懸停就成為防止觀眾流失的必需。在這種趨勢下,“多線操作”的觀眾為了能瞬間理解畫面中正在上演的內容,就算屏幕被說明性文字擠占,也總是習以為常。

▲ 屏幕被說明性文字擠占。圖片:twitter

再回過頭來看,沉浸在電視節目“信息過剩”狀況中的觀眾,會抱怨影視作品里“說明信息偏少”,因此覺得看不懂、無聊,然后選擇快進或倍速播放,也許就不僅僅是觀眾理解能力的問題,而是一種習慣。當人們習慣于密密麻麻的說明后,在面對過于影像化的鏡頭語言或不依靠臺詞的無聲演技時,也許就會消化不良,最終產生“沒看懂,所以無聊”式的評論。

日積月累的習慣,最終將影響人對事物的認知和評價。給從未看過抽象畫的人看皮特·蒙德里安的畫,他們會因無從理解而不知所措。然而,就像不用鑒賞抽象畫也能活下去那樣,當代觀眾即便“無法從沒有臺詞的場景里讀取意義”也能活下去——這里存在的并不是善與惡的對立。

容易理解與作品性的兩立

正如庵野秀明制作《EVA》時,會隨著時代改變策略,也許曾經需要觀眾們嘗試理解微妙鏡頭語言的努力也已不適合這個時代。這種“最好不要超出自己能力范圍去逞強”的呼喚,也讓人聯想起當代日本人在《我要準時下班》(2019)等影像作品中對于義務加班的拒絕——這可能也是一種時代氛圍。于是,如果說觀眾可以自由地對深奧的作品作出不同于制作方本意的解讀,他們同樣也應擁有快進和調整播放速度的自由。

▲ 《我要準時下班》。圖片:biz-journal

那么,制作方該如何應對這種時代呢?佐藤大認為,影像作品的制作方式需要從根本進行改變:

我覺得,就算不得不加入說明性臺詞,從劇本作家的角度出發,也應該從別的地方加入其它要素來應對這個時代。比如,日劇(2016)、《MIU404》(2020)的野木亞紀子的劇本就是很好的例子。兩部作品都引入了通俗易懂的說明性臺詞,也表現出了故事背景里存在的社會問題和野木想要追求的主題。這里重要的是,就算媒體素養較低的觀眾無法完全理解《逃跑雖然可恥但有用》背景里存在的主題,也不會有被作品排除在外的感受。因為這其劇本的娛樂性已經足夠讓人盡享其中。

▲ 《MIU404》。圖片:kenshin

不讓媒體素養低的觀眾感受到被歧視,也杜絕了他們會在社交媒體上發表“看不懂、沒意思”這種純粹負面情感宣泄的可能性。與此同時,追求作家性和深度思考的觀眾也能夠享受作品的縱深感。野木亞紀子與這兩部日劇的成功,也許說明,當代的影像作品需要能同時滿足這兩類不同觀眾的需要。

▲ 《逃跑雖然可恥但有用》。圖片:amazon

佐藤還補充道:

宮藤官九郎擔當編劇的NHK晨間劇《海女》(2013)也是一樣,高媒體素養的人會在作品里挖掘細微的亞文化要素和80年代的時代背景,然后自得其樂;而那些無法理解此類要素的觀眾,也能通過主人公的奮斗歷程享受整個故事。

▲ 《海女》。圖片:amazon

“開放世界化”的劇本

在過去,制作影像作品時就算只針對有一定媒體素養的觀眾,也不會有什么問題。因為大部分觀眾會努力嘗試理解片中的表現,被這種影像表現排除的觀眾的聲音也不會被社交媒體可視化,更難以影響制作方的決策和劇本家的創作。

今天,局面已大不一樣。只要影視創作是一種商業行為,當代作品就有義務去滿足不同媒體素養、甚至是使用不同語言、成長于不同文化圈的觀眾,照顧他們各自的心情。社交媒體和自媒體的聲量更強化了這種義務的必要性。與“尊重少數”、“包容多樣性”等價值觀一道,“不歧視特定媒體素養的觀眾”也成了當代必不可少的“政治正確”。只有“大家都能樂在其中的作品”才是真正的“好作品”。

▲ 開放世界游戲。圖片:st-hatena

然而,為了滿足各種層次的觀眾,制作這種定義下的“好作品”所需的創作勞力將是前所未有的。佐藤將此創作模式類比成《塞爾達傳說:曠野之息》《GTA5》等開放世界游戲:

我覺得這就像要創作一個開放世界。首先需要設定一個廣大的世界觀。可以在喜歡的地方進行考察、挖掘,也可以不去挖掘、只是享受游戲。玩家(觀眾)可以自由選擇體驗作品世界的角度。

在開放世界游戲里,就算玩家沒有找到方法進入制作方設置在游戲中的所有建筑和場景,沒有能體驗所有的事件,也能很好地享受游戲的劇情。就算還有“游戲里沒能體驗的地方”,玩家也不會感覺不快。

自1995-1996年的電視動畫版《EVA》起,庵野秀明在其后25年中一貫保持“不去解釋說明”的態度,而到了《新·福音戰士劇場版:終》(2020)的片尾,主要人物卻盡數登場,用臺詞敘述自己的心情——正是庵野對時代的準確把握,實現了這種轉變,同時也以不同方式,在不同時代實現了成功。今后的日本影視創作者,必將為了適應這個時代,迎接創造“開放世界”的挑戰。畢竟,他們面對的,不僅是為個性和歸屬焦慮的日本年輕人,也不限于資本對“容易理解”的要求,還包括以Netflix為首的各種視頻平臺帶來的制作體制和視聽環境的國際化需求。

參考資料:

《AREA》2021年1月18日號刊

https://eiga.com/news/20081114/8/

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/83706?imp=0

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/81647?imp=0

原標題:《為什么越來越多年輕人選擇用“倍速”觀看視頻》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司