- +1

蔣介石去世40周年︱陳紅民:蔣介石為何要擬10份遺囑

1975年4月5日夜,蔣介石因并發(fā)性心臟病逝世于臺北,終年88歲。次日,臺灣各傳播機構播發(fā)了這一消息,并公開了蔣介石的遺囑,臺灣社會為之震動;2天后,《人民日報》也以“蔣介石死了”為題,刊發(fā)了這則訊息。

這位曾經(jīng)的中華民國最高領導人,晚年面對的是日益不利的內外環(huán)境與身體上的病痛折磨。然而,陪伴他度過最后歲月的家人、寵物,相關照片為何遲至21世紀才得以公開?留下了多達10份遺囑,究竟是為交代何事?晚年健康狀況不佳,蔣介石如何應對關于他已病故的謠言?心心念念希望長子“接班”,又如何步步為營、磨礪和提拔蔣經(jīng)國?

帶著這些問題,澎湃新聞(www.kxwhcb.com)專訪了浙江大學“蔣介石與近代中國研究中心”主任陳紅民教授。

澎湃新聞:蔣介石晚年生病,身體狀況如何?他的病情曾是絕對秘密,臥病期間外界不斷有關于他病情的謠傳,甚至傳言他已經(jīng)去世,他是如何處理的?

陳紅民:現(xiàn)在很多人把蔣介石的晚年寫得很不堪。關于他的身體狀況,曾長期任國民黨黨史館主任的邵銘煌跟我聊過,他說,80多歲的人,不管是多了不起的人,生病了都是那樣,所以不宜過分渲染。

蔣介石活到88歲,經(jīng)歷那么多的滄桑和風波,也是高壽了。蔣介石自己的說法是,當年算命的人說他活不過63歲的,正好在1949年蔣介石就是63歲,所以他認為自己剩下的壽命都是上帝給的。

蔣介石晚年身體有疾病,尤其是前列腺的問題,還動了手術;另外他滿口假牙,不能吃硬的東西。他的心臟、肺相繼出現(xiàn)問題,就是年紀大了身體機能衰退,進行了各種治療,到最后他手發(fā)抖、不能寫字,堅持了幾十年的日記也停下了,就是這個原因。后來蔣介石肺臟積水,是宋美齡幫他做的決定,做肺臟穿刺手術,盡管醫(yī)護條件是最好的,最終還是去世了。

威權主義統(tǒng)治下的社會有個特點,領導人是終身制的,他們的個人安危都是國家最大的秘密。蔣介石的健康狀況會有神秘色彩,因為他的死會帶來很多不確定性。蔣介石如果總是不出現(xiàn)在公共場合,就會引發(fā)公眾猜測。因此他的家人就用幾次公開露面,或者家庭照片來證明他還活著。

1973年以后,宋美齡策劃了蔣介石的四次“露面”。1973年7月孫子蔣孝勇結婚,媒體發(fā)布了新婚夫婦和蔣介石的合影;同年11 月,國民黨十一屆三中全會結束后,由中央委員會秘書長張寶樹帶領全會的10 位主席團成員,到“榮總”晉見蔣介石;第三次曝光是蔣孝武夫婦去士林官邸探望時,對外發(fā)布家族活動的合影,肅清當時關于蔣介石已經(jīng)去世謠言;第四次在1975 年初,蔣介石接見即將離任的“美國大使”馬康衛(wèi),是一次政治性亮相。

不過,因為從蔣經(jīng)國接班(1972)到蔣介石過世(1975)之間有幾年的時間緩沖,所以他真的過世時,臺灣社會雖然震撼也很大,但政局、政務相對穩(wěn)定。上述這些舉措,只是為了政局的平穩(wěn),需要表示蔣介石還健在,消除社會上一些不實的傳言。

澎湃新聞:2010年4月,中國國民黨黨史館主任邵銘煌來浙江大學參加“蔣介石與近代中國國際學術研討會”時,首次披露了蔣介石與寵物狗的一系列照片。這些照片過去被禁止傳播,請您介紹一下背后的故事?

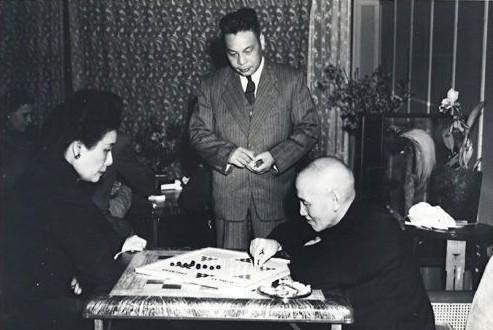

陳紅民:蔣介石一直有專用攝影師,叫胡崇賢,蔣叫他“胡照相”。邵明煌有一篇文章叫《蔣介石現(xiàn)形記》,里面披露了大量晚年的照片,包括蔣介石和宋美齡下棋的照片、和孫輩在一起游玩的照片等等。蔣介石的照片、錄音、錄像都存在黨史館,這些照片一直有,但過去為了維護“領袖形象”,不適合公開。

蔣介石養(yǎng)狗不是晚年才開始的,日記中也有大量關于狗的記述。他有只白色的狗叫“小白”,還有一只咖啡色的狗叫“Brown”。蔣日記中曾記過,有一次狗在他的地毯上小便,那是宋美齡新買的地毯,蔣很生氣,就把這只狗關禁閉,不許它吃飯。

蔣大量的照片都有狗跟著,他其實是一個非常喜歡寵物的人,這與公眾眼中的領導人形象是不一樣的。威權社會中的領導人往往都是以政治的形象出現(xiàn)的,比較嚴肅,最多抱抱小孩兒,而這些生活細節(jié)很顛覆他的形象。我一直建議國民黨黨史館出版一本蔣介石和寵物狗的照片集,一定受歡迎。

我也是在2010年的會上第一次看到這組照片,現(xiàn)在一些蔣家家屬也逐漸公開了一些新照片。

澎湃新聞:蔣介石寫過不下10份遺囑,主要是交代哪些內容?

陳紅民:他的10份遺囑不都是晚年寫的,他從1920年代就開始寫遺囑了。

民間私下對蔣過世七八天前的那份公開遺囑有質疑,一方面因為它充滿著自我標榜與政治口號,空洞無物,一方面因為官方宣稱蔣是在睡眠狀態(tài)下過世的,事先無征兆,怎么寫遺囑呢?但蔣介石有留遺囑的“特殊癖好”,他認為生前就要把事情交代好,大部分遺囑都是早期寫的。

1920年代他就寫遺囑,當時在打仗,遺囑是關于財產(chǎn)怎么分——不過他當時也沒什么財產(chǎn)。

1931年“九一八”事變之后,學生沖擊外交部,用花盆砸王正廷、蔡元培被打得頭破血流,他又寫了一份遺囑。

1934年的遺囑大概是最正常的,是他跟宋美齡第一次回到奉化,碰到要處理蔣經(jīng)國、蔣緯國和宋美齡的關系問題,他寫了一份遺囑,除了交待他死后宋美齡要與經(jīng)國緯國以母子相待外,還說財產(chǎn)如何分,甚至說到死后要與宋美齡合葬在南京中山陵。

西安事變時他寫了3份遺囑,蔣經(jīng)國、蔣緯國1份,宋美齡1份,交代家里的關系。他對宋美齡說如果你對我好,就把經(jīng)國、緯國當成自己的兒子,又對經(jīng)國、緯國講,如果認我做父親,就要把宋美齡當作母親。之后,又像孫中山一樣寫了一封《告國民書》。

到了臺灣,1962年蔣介石因為前列腺要動手術,寫了一份遺囑交代“交班計劃”。當時陳誠是“副總統(tǒng)”,如果蔣去世的話由陳繼任“總統(tǒng)”;剩下臺灣兩個最重要的職位,臺灣省主席和“行政院院長”,他要求只能在周至柔、袁守謙和蔣經(jīng)國中三選二。周、袁是臺灣省主席、交通部部長,地位較高,蔣經(jīng)國當時資歷最淺,職位最低,而蔣將其與陳誠并列,囑咐“互諒互助,徹底合作”,是竭力提升蔣經(jīng)國的地位。

1971年蔣介石寫了1份遺囑,說如果他不在了,蔣經(jīng)國可以做嚴家淦的助手,擔任“行政院長”,且黨政必須采取集體領導制。當時制度上規(guī)定嚴家淦權力最大,集體領導制實際上是不信任嚴,也是在提醒他不能把權力全部繼承,實際上是讓蔣經(jīng)國通過集體領導制獲得權力。

1972年蔣經(jīng)國當了“行政院長”,“接班人”的地位基本穩(wěn)固了,所以這以后的遺囑就完全不涉及人事,只剩“反攻大陸”這種很“空靈”的事情。

蔣介石去世后,這份經(jīng)宋美齡、“副總統(tǒng)”和五院“院長” 簽字的遺囑是這樣的:“自余束發(fā)以來,即追隨總理革命,無時不以耶穌基督與總理信徒自居,無日不為掃除三民主義之障礙、建設民主 憲政之國家艱苦奮斗。近二十余年來,自由基地日益精實壯大,并不斷對大陸共產(chǎn)邪惡展開政治作戰(zhàn),反共復國大業(yè), 方期日新月盛。全國軍民、全黨同志,絕不可因余之不起, 而懷憂喪志!務望一致精誠團結,服膺本黨與政府領導,奉 主義為無形之總理,以復國為共同之目標,而中正之精神自 必與我同志、同胞長相左右。實踐三民主義,光復大陸國 土,復興民族文化,堅守民主陣營,為余畢生之志事,實亦 即海內外軍民同胞一致的革命職志與戰(zhàn)斗決心。惟愿愈堅此百忍,奮勵自強,非達成國民革命之責任,絕不中止!矢勤矢勇,毋怠毋忽。”

澎湃新聞:那么在生命的最后幾年,蔣介石考慮得最多的問題是什么?

陳紅民:首先繼承問題當然很重要,但1972年蔣經(jīng)國做了“行政院長”之后已塵埃落定。事實上,1972-1975年蔣介石的生活相對悠閑,因為能解決的問題已經(jīng)解決了,不能解決的問題也沒有辦法,比如“反攻大陸”,這時已然無望,他心里很清楚。剩下的經(jīng)濟建設,他自己也不是太懂,當時在臺灣推進“十大建設”,這些工作主要還是蔣經(jīng)國他們在做。

其實蔣介石晚年就不太考慮很具體的問題了。他身體不是很好,蔣經(jīng)國每天早晚兩次去見他,行政上的事情包括人事等都是蔣經(jīng)國在面見時匯報,回頭再在會上傳達,其他人是見不到蔣介石的。

我認為當時蔣介石最關心的是和美國的關系,擔心臺灣被美國拋棄。因為臺灣已經(jīng)“退出”聯(lián)合國,如果再失去美國支持,就更加岌岌可危。

從蔣介石晚年日記中可以看出,他更多地在關心國際大事,包括歐洲、非洲、東南亞國家的局勢。對于臺灣內部的政治、經(jīng)濟建設不太操心,偶爾會關注人事的布置安排。

這里的原因在于,臺灣的局面是否能繼續(xù)維持,不在于他自己怎么努力,而在于國際格局怎么變化。如果變化不好,他就被人家玩掉了。他自己沒有任何砝碼。

早在抗戰(zhàn)時期也是這樣,當時中國的國際地位是受到地緣政治的影響,和她的大國地位是不匹配的。蔣介石處在這個矛盾中,他有時覺得自己是大國領導人,要跟你拼一拼,有時候又覺得國家弱小被欺負,他的憤怒在這里。到了臺灣之后連這個“合法性”都沒有了,你自認為是聯(lián)合國的常任理事國,但人家不把你當回事。所以他最要關心的就是國際局勢。

澎湃新聞:您提到繼承問題,蔣介石最終把“接班人”的位置傳給了蔣經(jīng)國,這個“傳子計劃”是如何一步步形成的?

陳紅民:我認為一開始是沒有所謂“傳子計劃”的。

蔣介石和蔣經(jīng)國的關系原來并不好,毛福梅去世后交流障礙才逐漸少了。蔣介石真正開始培養(yǎng)蔣經(jīng)國是1940年代蔣經(jīng)國進入中央干校,那時候他就開始說“革命后繼有人”。但1949年以前這個“接班人”都還不是非常明確。1949年政局變化,在眾叛親離的情況下,只有蔣經(jīng)國陪著他,這時蔣介石對蔣經(jīng)國的認識就有一個比較大的變化,后來在臺灣才真正開始培養(yǎng)蔣經(jīng)國。

但培養(yǎng)蔣經(jīng)國接班有兩個大的挑戰(zhàn):一方面是美國的態(tài)度。蔣經(jīng)國當時訪問了美國五六次,很大程度上就是為了了解和接觸美國,也讓美國方面了解他。過去美國人以為蔣經(jīng)國就是一個特務系統(tǒng)的頭子,尤其他是從蘇聯(lián)回來的,美國人可能不一定愿意接受。這樣他通過幾次訪問,讓美國慢慢可以接受他。

第二方面是內部的阻力,比如吳國楨、陳誠這些老一輩“權臣”。早期是通過陳誠和吳國楨兩個人的矛盾相互牽扯,當然這不只是蔣經(jīng)國的問題,甚至還威脅到蔣介石的權威。所以這個問題比較復雜,陳誠和蔣介石之間還有矛盾,因為從法理上來說陳誠接班是順理成章的,他對臺灣社會勞苦功高,1950 年代后期身兼國民黨副總裁、“副總統(tǒng)”、“行政院長”等要職,地位僅次于蔣介石。1960 年第三屆“總統(tǒng)”選舉,依法規(guī)已擔任兩屆“總統(tǒng)”的蔣介石不能再參選,但蔣介石硬是不讓陳誠接班,甚至修改法規(guī),執(zhí)意參選。這不僅涉及蔣經(jīng)國的繼承問題,更多的還涉及到蔣介石本身的權威問題。

1965年陳誠去世之后基本上沒人能對蔣經(jīng)國造成威脅,剩下的問題是怎樣培養(yǎng)他。所以從“國防部長”再到“行政院副院長”,從軍到政的過程,都讓他去歷練。

澎湃新聞:蔣介石不信任老部下,執(zhí)意要兒子接班,是否受到大陸時期的經(jīng)歷和教訓的影響?

陳紅民:不完全是,當然這可能是一個原因。

蔣介石是一個從傳統(tǒng)社會走出來的人,他有現(xiàn)代政治意識但他做不到,甚至他不知道怎么做。我個人感覺,他對未來要建設一個什么樣的現(xiàn)代化國家,沒有藍圖。

所以他很多政治經(jīng)驗都來自傳統(tǒng)社會。他首先是要確保國民黨政權不丟掉,這是他的黨國。第二,在把他所有的對手打倒的情況下,只有蔣經(jīng)國能接班,因為他手下已經(jīng)沒有人可以繼承他——陳誠去世,吳國楨被趕走,剩下的這些人中,嚴家淦比較能干,但他在國民黨內部的資歷很淺,尤其是軍隊也不會聽他的,這樣的一個人,沒有辦法來領導國民黨的政權。

蔣介石心目中的國家領導人,領導的是一個現(xiàn)代社會,比如軍權、司法權是分制的,經(jīng)濟交給具體的部門,這就需要領袖必須是全能的,需要全方位的培養(yǎng)。最后就像他自己一樣,他認為自己就是一個全才,繼承我的人也必須是這樣。

另外蔣介石年紀大了之后,跟社會的接觸面也很窄,他同輩的比如閻錫山、馮玉祥、李宗仁這些人,他看不上了,他學生這一輩他也看不上,最后他也找不到人接班。他滿眼看到的就是蔣經(jīng)國,只有這個兒子。

國民黨有自己的政黨倫理,選擇領導人既要有能力,革命經(jīng)歷也要有。這樣來看蔣經(jīng)國,他的履歷那么完整,各方面能力都得到過鍛煉,國民黨內除了陳誠之外沒有其他人能和他比。其實蔣經(jīng)國也不容易,1949年開始培養(yǎng),到1972年接班,20多年的培養(yǎng)也真是下了血本的。國民黨這種政治倫理,好壞另說,但也不能說蔣經(jīng)國完全因為是蔣介石的兒子就做了“總統(tǒng)”。

澎湃新聞:關于蔣介石去世消息是如何公布的?臺灣社會的反應如何?

陳紅民:蔣介石去世是1975年清明節(jié)。那天白天天氣特別好,到晚上突然就電閃雷鳴,蔣經(jīng)國就稱他父親病逝時臺北的天象是“風云異色,天地同哀”。當時蔣介石已經(jīng)生病很久了,所以很快就公布了消息,沒有特別之處。

他最后的遺囑是在1975 年3 月29 日口授,由秘書秦孝儀整理記錄的。4 月5日蔣去世的當晚,這份經(jīng)宋美齡、“副總統(tǒng)”暨五院“院長”簽字的遺囑,迅速由“行政院”新聞局交各傳播機構播告。

蔣介石是基督徒,當時并不是所有人都知道,甚至一般民眾都不知道。所以遺囑中有“余自束發(fā)以來,即追隨總理革命,無時不以耶穌基督和總理信徒自居……”大家很奇怪這怎么能聯(lián)系在一起。他陪葬的書中既有孫中山的書,也有基督教的《荒漠甘泉》等。

對于當時臺灣民眾來說,蔣介石去世的消息還是很震撼的,畢竟他的權威與影響力無人能及。各種假期活動取消,電影院等娛樂場所停止營業(yè),各商店門前下半旗哀悼,民眾多佩戴黑紗。

那時臺灣經(jīng)濟發(fā)展也不錯,社會挺好,威權社會組織、動員能力也特強,另外農(nóng)民得到了土地,當時蔣介石對軍、工、教人員的待遇也不錯——這一直影響到今天的臺灣社會,當然它成為社會的負擔這是后話——所以這些人也自發(fā)前來悼念。

另外,當時世界政治局勢還有不確定性,雖然蔣經(jīng)國上臺,但民眾內心還是有恐懼,臺灣何去何從,所有的壓力都還在。

4月9日中午,蔣介石遺體移到臺北“國父紀念館”靈堂,并于10日-14日開放靈堂,供民眾瞻仰遺容。據(jù)臺灣報紙統(tǒng)計,5天內前往瞻仰者達250萬人。4月16日上午8時,在“國父紀念館”舉行殮禮,又由基督教牧師主持追思禮拜與證道。接著蔣介石的靈車駛向慈湖。慈湖行館在臺灣桃園大溪,蔣介石生前非常喜歡這里,并囑咐其死后靈柩暫厝這里,“以待來日光復大陸,再奉安于南京紫金山”。

蔣介石的靈堂

位于慈湖的蔣介石陵寢

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司