- +1

講座︱卜麗萍:公共衛生的行為意識與國家的發展

2020年新冠肺炎病毒在全球蔓延流行,將公共衛生事宜推到世界各國治理社會的前沿。疫情控制成效直接影響到人民的生命安全、日常生活、企業經濟發展、工人就業和社會安定。從全球抗疫的整體效果看,中國和亞洲許多國家在疫情控制方面做得很出色,尤其是中國疫情控制成效突出。歐美國家疫情控制不得力,不斷出現疫情反彈的危機,嚴重威脅到人們的生命安全,接踵而來的是經濟下滑、失業上漲。美國疫情尤其嚴重,至今已有三千三百多萬人確診,六十萬人死于新冠。針對這一情況,全世界人都在反思,為什么在美國這樣醫療科學技術頂尖的國家,會發生這樣的情況?為什么中國與美國之間會產生如此落差?

2021年6月5日晚,復旦大學歷史學系主辦的“公共衛生的行為意識與國家發展”線上講座,圍繞此番諸多問題展開研討。來自北京大學、復旦大學、南京大學、香港中文大學、美國卡耐基梅隆大學等海內外200余名師生參與此次講席盛宴。美國阿爾瑪大學歷史系主任、雷德·諾克斯講席教授(Reid Knox Professor and Chair in American History)卜麗萍擔任主講人、新加坡南洋理工大學人文學院方小平教授擔任與談人,復旦大學歷史學系高晞教授主持本次講座。

卜麗萍教授八十年代畢業于北京大學,1995年獲卡內基·梅隆大學歷史與政策博士學位,在美國外交政策、公共衛生、國家建設、文化交流等領域發表多部專著,代表作有《公共衛生與中國的現代化,1865-2015》《公共衛生與戰后亞洲》《科學、公共衛生及現代亞洲國家》等。此次擔任與談人的方小平教授任教于新加坡南洋理工大學人文學院,研究興趣為二十世紀中國醫療、衛生和疾病史以及當代中國社會政治史,出版專著包括《赤腳醫生與現代醫學在中國》以及《霍亂大流行與中國社會重構》,多篇論文發表在《中國季刊》《近代中國》《醫學史》和《近代亞洲研究》等專業期刊。

《公共衛生與中國的現代化,1865-2015》

一、城墻內外:迥然不同的新冠疫情狀態

自2019年底以來,新冠疫情的陰影盤旋籠罩著人類,新加坡、美國、英國等國家的新冠死亡率仍然居高不下。世界各國又緊繃神經,拉響紅線,出隔離防疫舉措,研發推廣疫苗等強硬措施,以期改變現狀。此次疫情中,中方和世界上其他國家表現出來迥然不同的態度,防疫效果也截然不同。各國應對新冠肺炎病毒流行的巨大差別反映了多維問題,引發了學者、公共衛生專家,醫護人員以及普通民眾對公共衛生行為的反思。中國政府和人民為什么會在此次全球新冠疫情大流行中表現出如此負責、有態度、勇擔當的公共衛生行為呢?卜麗萍教授認為最重要的原因是在中國人民有對社會負責的公共衛生行為意識。本講座分析探討了中國社會形成公共衛生行為意識的歷史進程。

對于新冠疫情,中美兩國呈現的狀態的反思,學者諸說紛紜。長期以來,美國具有先進的醫療技術、發達的醫療資本、高科技的醫療設備、頂尖的醫療研究水平,是無數專家學子頂禮膜拜,心向往之的“麥加”圣地。然而,此次新冠疫情當中美國的高死亡率、高傳染率,一系列的公共衛生應對舉措卻令人大跌眼球,專家學者對此各抒己見。或是將其歸咎于民眾對國家缺乏信任,或是將其歸咎于國家衛生基礎建設薄弱。對比中美兩國,公共衛生行為意識生成的歷史原因、民眾自我保護意識及衛生觀念的塑造過程,社會意識變遷的歷史軌跡等問題,鮮有學者探究。

二、日常生活:公共衛生行為意識的形塑

何為公共衛生行為?衛生的含義是復雜的,既包括個人衛生、家庭衛生、公共衛生等多維解釋。今天,公共衛生行為包括:洗手、消毒、戴口罩、保持個人和環境清潔衛生,安全等。公共衛生行為意識包括人們對衛生與疾病傳染的認識,消毒、戴口罩與保持清潔的衛生行為以及預防疾病和人民健康衛生觀念,個人衛生行為對社會的影響和意義。公共衛生行為意識是基于衛生宣傳教育,是中國公共衛生現代化的重要組成部分,是社會公德的一種表現。

美國社會個人的衛生觀念和中國社會的個人衛生觀念在日常生活中呈現不同的面向。譬如,在蔬菜的日常潔凈當中,美國人直接食用商場買來的蔬菜,不進行清洗,而中國人則習慣把買來的蔬菜清洗干凈再用,食物中毒已然成為美國頻發的公共衛生問題。戴口罩成為新冠疫情爆發以來最有爭議的話題之一,引發了全球熱議。圍繞是否需要佩戴口罩的問題,美國爆發了多次游行示威,媒體競相報道,掀起輿論風波,甚至引發了國會爭論,口罩的政治化與社會環境的嬗變密切交織。在美國人看來,口罩是亞洲特有的文化“標簽”。事實并不盡然,口罩進入中國實乃20世紀以后的故事,民眾大規模戴口罩的行為意識也發韌于此時。回溯歷史,1918年大流感爆發時期,美國政府、公共衛生部門、大眾媒體,乃至普通民眾也曾大規模戴口罩,而且視為愛國行為。但這成了美國人“被遺忘的歷史”,將口罩作為區別亞洲“他者”和歐美國家“我者”的身份標簽,將口罩上升為東西方文化的問題而非公共衛生防疫的問題。歷史上的口罩書寫是如何演繹成為今日的亞洲“口罩符號”呢?

公共衛生行為意識可以解讀這種變化的視角之一。意識是行為的先導,公共衛生行為意識內涵是人們對于自己所處在的社會的一種感覺,個人衛生行為對社會的影響以及意義。中國公共衛生行為意識的形成發端于20世紀。長期的公共衛生教育同國家的社會、政治、文化各方面聯系在一起,是公共衛生現代化的一個重要組成部分,社會行為意識表徵于社會公德。在中國,傳統儒家思想以及社會準則的強調,社會公德意識深深根植于民眾的個人行為規范當中。個人的行為意識與社會公共安全、社會公共行為相聯系。

三、探賾索隱:公共衛生概念的歷史嬗變

20世紀,公共衛生和國家權力、社會進步、科學發展和民族復興交織,成為國家現代化的重要議題,公共衛生狀況是國家實力強弱的征徵,也是中國現代化轉型進程中一以貫之的主題。卜麗萍教授近年出版的專著《公共衛生與中國現代化(1865-2015)》嘗試從政治與國家權力角度闡述公共衛生與國家現代化之間的復調。全書一共由五章構成,第一章論及公共衛生和國家權力的現代概念的緣起;第二章闡述了1910年至1920年間,科學轉向、民族復興和公共衛生,第三章分析了國民時期,南京政府如何建立現代衛生系統,倡導公醫制;共產黨在延安時期,發動群眾,倡導人民衛生運動,為愛國衛生運動奠定基礎;第四章的主題是人民衛生與社會主義現代化建設,公共衛生被納入國家政治經濟文化的發展體系中;第五章涉及經濟改革體制下新的醫療保健體系的建立。直至今日,公共衛生舉措仍然處于不斷變革當中。

19世紀末至20世紀初,公共衛生事宜直接關系到國家主權、領土完整和民族存亡。20世紀初,中國開始建立國家公共衛生機構。1900年,八國聯軍占領北京天津后,清政府和外國列強談判收回被占領城市。北京歸還給清政府后,列強以中國沒有公共衛生防疫機構為借口,遲遲不歸還天津,直到清政府承諾建立防疫處后,列強才歸還天津。1902年,中國第一個現代防疫處北洋防疫處在天津建立。1910年,東三省鼠疫爆發時,俄國和日本在東北都有租界,日俄等國以保護當地僑民為借口,提出擴大防疫區域,企圖占據更多領地,遭到清政府拒絕。清政府任命畢業于劍橋大學的伍連德領導抗疫,伍連德顯赫的教育背景和科研實力堵住了日俄強制干預中國公共衛生的諸多理由。1911年,伍連德領導的防疫人員控制了鼠疫, 同年東三省防疫處建立,彰顯國家公共衛生主權。東北鼠疫期間,伍連德利用嚴格的封鎖、隔離、消毒、火化等等方式控制疫情蔓延。他果斷推斷出瘟疫通過空氣傳播,提倡戴口罩,這也是“伍氏口罩”的由來。彼時,參與抗疫的西方傳教士醫生及專業醫護人員并不認同伍氏的這一做法,死傷慘重。而后汲取教訓,口罩也就此盛行開來。美國醫學史著名學者羅芙蕓亦認同此觀點,亞洲人佩戴口罩的行為并不是文化差異,而是一種公共衛生行為意識,體現了一種對疾病的認知觀,以及對疾病傳染途徑的理解。1918年大流感在全世界暴發,為了控制疫情,日本朝鮮等地推行強制戴口罩措施。時至今日,戴口罩衍變成東亞社會衛生行為意識。戴口罩也就成為一種社會行為,社會習慣。口罩對于預防流感疾病、預防傳染病、預防空氣污染等方面起著重要作用。回溯歷史,在19世紀末至20世紀初,美國曾開展大規模防疫宣傳教育運動,提倡不吐痰,勤洗手、滅蠅滅蚊,推廣疫苗接種。但是二戰以后,主要提倡疫苗接種,別的防疫措施教育減弱,很少從社會公共意識層面推行衛生觀念,只重視醫療技術,形成對醫療技術的絕對依賴,放棄了人在防疫中的作用。

公共衛生又如何演變為國家權力的概念?公共衛生的先進與否成為衡量國家實力強大或是弱小,文明先進或是落后的尺度。20世紀初,西方國家為了證明自己的優越性,用科學作為話語來衡量國家的文明發展程度。統計科學成為一種重要的解讀方式,人口死亡率成為國家先進與否的重要指標。這種文明進化論的思考模式讓歐洲文明高度發達而非西方國家落后野蠻的大眾認知進一步深化。深入剖析,歐洲人試圖用種族主義來構建先進和落后的社會。中國的知識精英也吸收了西方的種族主義,主張“強國強種”以保護羸弱的中國。“東亞病夫論”在彼時喧囂直上,而此種論調,見諸于西方傳教士、商人、旅行者、外交官的日記、書信、報紙諸端,中國社會的臟亂差,環境污染嚴重,民不聊生的景象被記錄下來,也成為傳遞到西方社會的唯一印象。時至今日,“東亞病夫”的刻板印象仍然被記錄在美國人的書本和歷史當中。隨著海外交流的頻繁,愈來愈多的域外學生來到中國訪學交流,中國“東亞病夫”的污名化形象也由此正在逐步被打破。中國城市的綠化進程和生態保護措施,目前的生態環境“顛覆”了西方人以往的固化印象。文化交流的諸多努力,使很多外國人看到真實的中國。但是,有些人難改固有偏見,新冠疫情爆發后,在歐美國家再次出現“污名化”中國。

縱觀20世紀,為了擺脫“東亞病夫”的“帽子”,中國的精英知識分子推動政治革新、倡導社會改良運動,提出建立現代強國。推動公共衛生現代化建設成為這一時期的重要標志。公共衛生現代化不僅要建立衛生機構、培訓專業人員、更新技術,也要改變人們衛生意識、行為、態度等,這可以說是衛生現代化的硬件設施與社會軟環境的兩面觀。中國公共衛生行為意識的形成就是衛生軟環境的轉變,其歷史進程大致可分為三個時期:晚清北洋時期,民國時期和共和國時期。衛生行為意識的形成是中國公共衛生現代化建設的一個重要組成部分,具有時代特征。晚清北洋時期,改良和革命志士受社會達爾文主義的影響,用社會進化、優勝劣汰、適者生存理論分析國家民族的盛衰、存亡,闡述個人國家命運一體,即國體論。為了探索強國之路,以嚴復、梁啟超為代表的知識分子以及普通民眾認識到國家和個人命運的息息相關,國體論變成一種大眾化的社會思潮。晚清人士李伯元曾在《文明小史》中以諷刺詼諧的筆法記錄了時人對國體形象的認知。二十世紀初愛國學生走向街頭反對列強瓜分中國,其中一段街頭宣傳如下:

“中國就像我,一個身體,十八個省就像我的四肢、頭、肩膀。日本占領了我的頭,德國占領了我的左肩,法國占領了我的右肩,俄國占領了我的后背,英國占領了我的肚子,還有意大利騎在我左腿上,美國騎在我右腿上。哎呀,我的整個身體都被他們瓜分了,你看我怎么活?”

嚴復、梁啟超、陳獨秀、毛澤東為代表的社會改良和革命志士都在探討個人與國家的關系。傳統中國社會重文輕武的觀念在巨大的變革時期遭到了強烈的沖擊。“頭腦發達,四肢簡單”一度被視為圭臬。嚴復在1895年文章《原強》中提出發展民智、民力、民德是中國強大的基礎。1905年的《東方雜志》曾提出“醫學論”,告誡國人“衛生之重要,小之一人一家受疾病呻吟之苦,大之全國全種滔天演消滅之慘”。1916年陳獨秀在《新青年》刊文“我之愛國主義”,警告“若其國之民德,民力在水平線以下者,則自侮自伐,……其國家無時不在滅亡之數……”1917年,毛澤東在《新青年》發表的“論體育”中不僅繼續提倡德智體,還進一步闡述體育能夠調和情緒,鍛煉人的意志。許多青年學生參與到國家衛生建設的暢想當中。

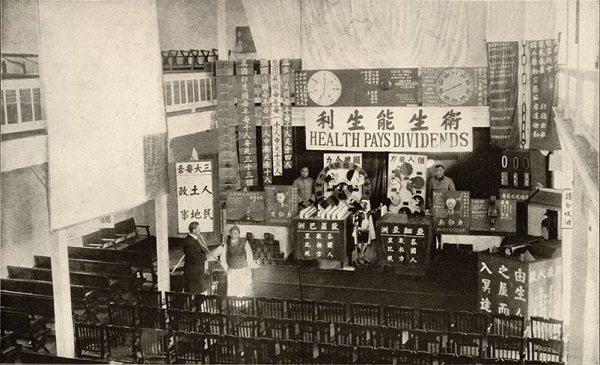

公共衛生教育及宣傳普及最初由基督教青年會和地方精英聯合舉辦。1914年開始,基督教青年會大力舉辦公共衛生講座,講座初設于上海,此后,基督教青年會逐漸發展出一系列以大城市為主的全國巡回演講、衛生展覽和宣傳大會。基督教青年會及地方精英以“強國”為口號,倡導“衛生能生利”,而“生利”這一概念是直接移植于美國衛生觀。與此同時,為了實現衛生宣傳的本土化,講堂懸掛大量標語,其中包括中國一貫強調的治國三大要素:人民、土地、政事,把治國與衛生宣傳裹挾在一起,以喚醒民眾認識衛生,培養民眾衛生觀,理解衛生與國家的重要關系。講座現場的標語中還有“美國每年每千人死十四人”“英國每年每一千人死十五人”“德國每年每一千人中要死去十八”“英屬印度國美千人要死三十三個”等,諸如此類的標語,用人口死亡率高低的統計數據說明國家的強弱、文明的先進與落后。對于中國公共衛生宣傳,西方人認為,中國的死亡率要高于印度,這引發時人的不滿。此外,一些報刊雜志刊載發行防疫措施,如隔斷交通、隔離舉措種種,通過媒體傳播防疫觀念。1918年,綏遠鼠疫爆發期間,警察甚至一度在報刊上刊發廣告鼓勵民眾捕捉老鼠,以錢財作為獎勵,激勵民眾參與捕鼠運動。

四、衛生大眾化:愛國衛生運動從城市到鄉村的傳播

自19世紀后期,西方的種族主義者利用社會達爾文主義和優生學鼓吹白人至上主義,激化民族矛盾及社會矛盾。社會達爾文主義和優生學于20世紀初傳入中國,經歷了復雜的在地化過程。南京國民政府時期,建立公共衛生體系是現代國家建制的一部分,提高民眾的衛生知識和提倡個人衛生行為是中國現代化進程中不可分割的一部分。政府提倡醫學科學化和現代化,同時結合三民主義國家建制框架,以宣傳、訓練、喚醒為三個階段來提高大眾衛生認知,構建現代的公共衛生機制。中國的社會精英用社會達爾文主義和優生學這些理論激發民眾,提高競爭能力,實現強國強種的口號。譬如,舉辦講座期間,廣播主講人會問,我們每天喊口號為民族國家復興努力奮斗,但我們用什么力量去戰勝敵人,實現國家復興呢?答案是,第一要有高度優秀的民族素質,第二要有健康的身體。大眾衛生認識也分為三個階段,即宣傳、訓練和喚醒。在宣傳階段,民眾接受衛生知識的方式包括口耳相傳,以及培訓教育。其次,在訓練階段,國民政府主要是種痘培訓、強調體育鍛煉、培訓接生員,禁止不良衛生習慣;第三階段,主要通過開展大型公共衛生活動,衛生游行等,官員參與街道的清潔打掃活動。與此同時,醫療衛生精英也將西方的人體機械論引入中國。學校衛生體系開始構建,學校醫務室得以創辦。學校鼓勵學生參與打掃衛生,保持清潔活動,從小養成衛生習慣, 這一直延續到共和國時期。

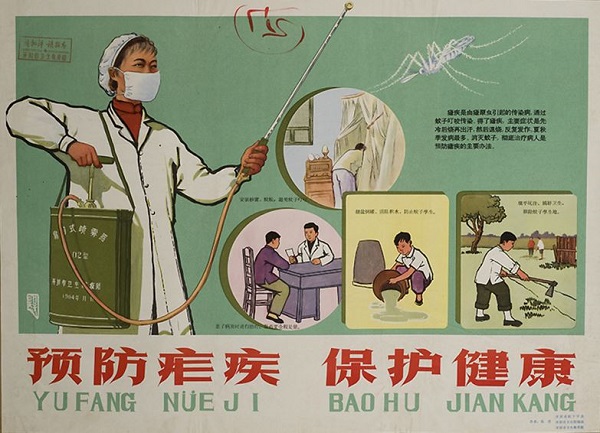

共和國時期,以愛國衛生運動為標志的衛生運動達到了高峰,宣傳教育擴大到社會的每個角落,人民健康是社會主義建設核心思想之一。建國初期,人口85%的文盲率是阻礙衛生知識教育普及的“攔路虎”。愛國衛生運動囊括了掃盲運動、科學發展、科普醫學知識等等,具有更加深刻的內涵和社會變革意義。愛國衛生運動始于抗美援朝時期,美國人利用細菌戰的消息登上《人民日報》的頭版,引發全民激憤。“細菌”成為政治隱喻,為了打倒“帝國主義細菌”,中國政府大力宣傳推廣愛國衛生運動。這場運動在全國展開主要表現為三個方面。首先,通過廣泛的政治宣傳和社會宣傳動員群眾,無論是城市還是農村地區,無論是政府機關、學校還是公共場所,衛生知識得到了全面而廣泛的宣傳。其次,是對疾病知識的宣傳,提倡預防疾病, 保護健康。衛生海報無處不在,起到極大宣傳作用,如防治瘧疾的海報詳細介紹了瘧疾發病緣由、預防救助措施。大眾科普衛生知識逐步滲透到民眾日常生活,改變人們衛生習慣,演變成為一種公共衛生意識。第三以教育為媒介,傳播衛生與疾病知識,以期達到改變民眾的衛生認識和衛生習慣,促進民眾衛生行為意識的轉變。相較于民國時期,盡管衛生知識相差無幾,但是宣傳方式和內容大相徑庭。民國時期,衛生宣傳僅僅局限于大城市,宣傳者是精英知識分子,宣傳對象也僅限于有產階級。共和國時期的愛國衛生運動波及范圍更廣,受惠民眾更為廣泛,宣傳方式也更加多元化。尤為重要的是,衛生運動深入到鄉村社會。為了推廣愛國衛生運動,政府機關通過宣傳海報、公共集會和家庭檢查、鼓勵捉蠅滅害等方式,將衛生知識滲透到民眾的個人日常生活當中,使得衛生清潔成為民眾日常生活所熟悉和了解的一部分。

總而述之,公共衛生概念和行為隨著國家的變化不斷發生演繹和闡釋。晚清至北洋時期,衛生運動的興盛與國家存亡休戚相關;民國時期,國家復興是衛生運動的主題,高舉強國強種的旗幟;共和國時期,愛國衛生運動是全方位的政治、衛生、人民健康和社會改造的全國性運動。

公共衛生的現代化進程和民眾公共衛生意識的加強不僅促進個人發展,也促進社會進步,推動人類健康。20世紀中期以來,中國人的平均壽命顯著提升,增長速度遠高于歐洲、美國等其他國家,聯合國近期報告,2020年,中國人的平均壽命為77歲。從長遠看,新的病毒還會不斷挑戰人類,醫學科學家需要嚴謹的研究才能弄懂病毒原理,對癥下藥,研制有效疫苗。在疫苗沒有研制出之前,民眾只能通過日常防疫手段保護自己及家人,減少病毒在社會上傳染。如果民眾有公共衛生意識,且公共衛生行為已成為日常習慣,整個社會就會積極行動起來抗疫防病,否則,正如2020年新冠疫情在一些國家所示,病毒在社會傳播,民眾防疫意識淡薄,造成嚴重生命損失。

五、學者與談:公共衛生的另一種敘事

方小平教授認為卜麗萍教授對公共衛生概念的重新演繹,公共衛生的敘事再梳理,為我們打開了解釋公共衛生措施的新面向。她主要聚焦于社會公德在公共衛生領域產生的影響力。除此以外,卜教授就晚清傳教士、民國政府及共和國政府塑造民眾公共衛生意識的過程進行了梳理,這對當下醫學史研究具有極大的啟發意義。

卜教授的兩地生活經驗既為她理解中美社會的差異提供了現實基礎,也為她以比較視野看到中美衛生措施的異同,開拓了學術視野。若要理解中美當今防疫政策的巨大差異,回溯歷史是一條必由之路。盡管近代公共衛生起源于西方,借由傳教士傳入中國,卻在中國的本土化進程中發生了極大的轉變。在不同的歷史語境當中,推動衛生“隱喻”的驅動力也發生了變動。在西方,工業革命以后,社會生態環境急遽變化,為了應對一系列的環境和衛生問題,公共衛生概念應運而生。在中國的歷史情境當中,公共衛生發展是從傳統社會到現代國家制度建立,一以貫之的主題。從晚清、民國和共和國三個時期,涉及公共衛生意識覺醒與民族國家觀念形成之間的關聯,如何完成現代民族國家的構建,從而體現意識形態和政治體制的優越性。與此同時,每一個階段,精英知識分子的訴求和行為也是變化的,革命志士受到社會達爾文主義的影響;民國時期,鄉村衛生示范區的產生,比如南京的江寧和河北的定縣這樣具有的代表意義的示范區,對民眾普及公共衛生知識;新中國時期,國家大力消滅血吸蟲,開展疫苗免費接種。對于普羅大眾來說,民眾對公共衛生認知概念經歷了一系列變化,公共衛生從一個模糊的概念逐漸具象化。總言之,公共衛生意識形態的塑造歷經了宏觀的合法性敘述到微觀的制度建設;對于普通民眾來說,公共衛生觀念已經融入日常生活之中,不再被束之高閣;從區域來看,衛生意識行為歷經了從城市到鄉村,自上而下的落實;從普及的階層來看,公共意識行為從精英知識分推介到普羅大眾。

在方小平教授看來,中國的衛生意識行為的形成是錯綜復雜的,既有國家治理能力、醫學技術的進步、醫學權威的建立、衛生制度的完善多方因素的影響。其中,尤為關鍵的因素是國家治理的全面實施和醫學技術的進步。就國家治理而言,晚清民初時期,公共衛生意識行為意識僅僅停留在話語層面的探討,如小規模的衛生展覽、衛生防疫僅停留在觀念層面的普及。民國時期,孱弱的國家力量也無法建立有效的防疫和治理體系,盡管有實驗鄉村計劃和新生活運動諸如此類計劃,但是這些政策在衛生基礎設施建設和衛生防疫政策的構建并不具有普遍的約束力和執行力。新中國成立以后,新的防疫體系迅速在城市和鄉村推廣和實施,清潔衛生防疫的貫徹,如1960年代,為了東南沿海霍亂疫苗的全面接種,政府將單位工資的發放和疫苗接種掛鉤,從而有效推動疫苗政策的實施。醫學技術也是影響公共衛生行為意識的重要因素之一。近年來,醫學史專家如方教授對霍亂的研究、劉少華對臺灣麻風病的研究,美國學者郭瑞祺對肺結核的研究發現,中國政府在控制和消滅重大傳染病時,傾向于采用傳統的治療方式,如檢疫和隔離。國際學界認為諸如麻風、霍亂和肺結核此類傳染病的診治應該采取早發現、早隔離、早治療的方式,資源的配置已然能夠解決現實的疾病問題,無需再采用傳統的隔離和檢疫的方式。從此也可以看出,社會組織也是推動社會公共衛生行為意識塑造的重要推手。

在提問互動環節。高晞教授提問到,晚清以后,傳教士與中國的早期科學家在考量一個國家衛生先進與否,都會用死亡率和生命率,這給中國社會帶來種族危機感。這種被“制造”出來的種族滅絕的危機感敦促時人重視衛生建設,間接地改善了中國醫療體制,并最終推動中國人口壽命的高速增長。卜教授認可方教授提出來的國家治療、醫療技術進步、社會資源配置在推動醫療條件改善的重要作用。同時,強調作為運作機制中的核心因素“人”的作用是不容忽視的,人既是國家治理政策的制定者,也是先進醫療技術執行者。審視美國對此次新冠疫情的反應,可以發現人的主觀能動性是決定此次新冠疫情能否得到有效遏制的關鍵動因。正如之前的演講中提到的一樣,20世紀初到21世紀初,中國人均壽命極速增長,而這是歐美社會經過幾個世紀的努力才完成的歷史任務,人的主觀能動性在提高中國人均壽命這一問題上所發揮的作用是毋庸置疑的。而2020新冠疫情時期中美民眾在防疫、自我保護等公共衛生行為方面表現迥異,反映了美國民眾公共衛生意識薄弱,衛生防疫中“人”的主觀能動作用不能很好發揮,戴口罩是其中很明顯的問題。

有學者就中國衛生貫徹實施的路徑是“自上而下”還是“自下而上”提出疑問——中國近現代公共衛生法律法規是否得到有效貫徹實施?政府具有何種程度的強制執行力?卜麗萍教授認為,中國公共衛生意識的形成大致可以分為兩個階段。20世紀初,受限于特殊的國情,中國的精英知識分子提倡和鼓勵實施新型的衛生政策,以摘掉“東亞病夫”之帽,這也決定了這一時期的衛生行政必然是自上而下在推行。新中國成立后,出現大型公共衛生運動,通過游行和宣傳的方式,群眾得以親身參與衛生運動當中,這時便形成了“上”和“下”兩種力量的合流。尤其在某些時期,政府會以“地方”作為試點,最終將地方經驗推廣到全國范圍。因而,檢視近代以來中國公共衛生意識行為的形成,既要重視“上”也要強調“下”,既要看到其中一方的作用,又要看到兩方的互動,而不是簡單的“一刀切”或者“二分法”。在法律層面,民國初期,政府已經開始建設相關衛生法律制度,制定嚴格的法規制度,相關的法律體系也是逐步健全完善的。

此次講座,卜麗萍教授和方小平教授分享了各自的研究進展,為學界呈現了他們新近的研究動態,啟發了受眾對中國公共衛生意識形態生成問題的新思考。此番思考,既得益于諸多新資料的挖掘和利用,也源于新研究路徑的出現。此次講座的召開不僅有助于推動公共衛生政策研究,對國內外學者的對話以及醫學史研究的反思都裨益良多。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司