- +1

中國(guó)近代史上不平等條約中的賠款都去哪了

不平等條約中的賠款

1843年2月14日,“滑鐵盧英雄”威靈頓公爵(Arthur Wellesley)在英國(guó)上議院興致勃勃地發(fā)表了一篇極富煽動(dòng)力的講演。雖已年逾古稀,但這位老將仍執(zhí)掌著英國(guó)陸軍總司令的帥印。在那天的講話中,他提議上議院諸位爵爺們向遠(yuǎn)征中國(guó)的英國(guó)陸海軍將士敬致謝忱。慷慨陳詞之余,威靈頓公爵卻忍不住抱怨如果中國(guó)人愿意早點(diǎn)乖乖賠款,或許這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)早結(jié)束了。

實(shí)際上,在1839年中英由于鴉片貿(mào)易紛爭(zhēng)正式開戰(zhàn)后,賠款問題始終是英國(guó)的頭等大事。而整場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)延宕的時(shí)間也超過了英國(guó)政府的預(yù)期,以至于軍費(fèi)花銷節(jié)節(jié)升高。于是,為了收回“成本”,英方更堅(jiān)定地提出大額賠款的要求,最終換來了清朝的妥協(xié)——不僅割讓香港,還同意賠款。

眾所周知,隨后中英簽署的《南京條約》只是一系列“不平等條約”及其相關(guān)賠款的開始。

晚清以降,中國(guó)對(duì)外大宗賠款大致有8筆。除了第一次鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)向英國(guó)賠款2100萬銀元外,尚有7筆,分別是:第二次鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)向英法賠款1600萬兩庫(kù)平銀,1874年“琉球事件”向日本賠款50萬兩庫(kù)平銀,1876年云南教案予英國(guó)20萬兩海關(guān)銀,1881年《伊犁條約》向沙俄賠款500萬兩庫(kù)平銀,甲午戰(zhàn)敗予日本2億兩海關(guān)銀(后加上“贖遼費(fèi)”及日軍威海衛(wèi)駐軍費(fèi)達(dá)白銀23150萬兩),庚子時(shí)向列強(qiáng)的賠款則達(dá)到了空前的4.5億兩海關(guān)銀之多,最后則是1906年中英《藏英條約》規(guī)定向英賠款50萬英鎊。

不難發(fā)現(xiàn),這些賠款使用的支付計(jì)量單位并不一致,有銀元、銀兩及外幣三種。例如《南京條約》規(guī)定賠款洋銀2100萬銀元。與之后清廷簽訂的各類不平等條約中多以白銀“兩”(Tael)作為賠款貨幣單位不同,《南京條約》使用所謂“洋銀銀元”(Dollar)作為支付單位。這主要是因?yàn)楫?dāng)時(shí)清朝商民皆可私鑄銀錠,各地重量、成色參差不齊,且在英國(guó)人看來含銀量偏低。于是,英國(guó)主張使用墨西哥鑄造后大量流入中國(guó)的“西班牙銀元”。這類銀元標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、成色好,含銀量普遍在九成以上。根據(jù)兩者的折算關(guān)系,清廷為第一次鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)實(shí)際“埋單”的賠款約為1476萬兩庫(kù)平銀。而在之后的歷次賠款中,除了銀元與銀兩的區(qū)分外,也有所謂庫(kù)平兩、海關(guān)兩之別,與銀元折算率各有不同。實(shí)際上,西方列強(qiáng)一直對(duì)中國(guó)這套貨幣體系頗有微詞,認(rèn)為在支付賠款等事務(wù)時(shí)非常不便。1860年法國(guó)與清廷簽署《北京條約》時(shí),法國(guó)全權(quán)代表葛羅男爵(Baron Gros)就曾向恭親王暗示中國(guó)應(yīng)該早日放棄“現(xiàn)有荒誕不便的貨幣體系”。

此外,值得注意的是,前述這些賠款金額只是所謂條約規(guī)定金額。在實(shí)際支付賠款的過程中,由于涉及利息、借貸、計(jì)量單位變化等因素,實(shí)際支付額往往會(huì)大得多。例如中國(guó)近代史上最大的對(duì)外賠款——庚子賠款。其條約規(guī)定賠款額為4.5億兩海關(guān)銀,實(shí)際支付的賠款則達(dá)到了6.52億兩海關(guān)銀之巨。

根據(jù)學(xué)界過往的研究,近代中國(guó)對(duì)外賠款的實(shí)際總額約為13.75億銀元,折庫(kù)平銀約10.45億兩,折海關(guān)銀則約8.83億兩(參見王年詠:《近代中國(guó)的戰(zhàn)爭(zhēng)賠款總值》,《歷史研究》,1994年第5期)。當(dāng)然,也有人主張賠款總值超過庫(kù)平銀16億兩,乃至近20億兩。但無論如何,近代中國(guó)對(duì)外賠款總數(shù)都是如“天文數(shù)字”般的巨款,這點(diǎn)無容置疑。

英國(guó)如何用《南京條約》中的賠款

那么問題來了,各列強(qiáng)在攫取了這一筆筆巨額賠款后,究竟把錢花到哪兒去了?

為探究此問題,不妨選取較有代表性的鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)賠款(最早)、甲午戰(zhàn)爭(zhēng)賠款(最大一筆對(duì)單一國(guó)賠款)以及庚子賠款(合計(jì)總額最大的對(duì)外賠款)來做一番解析。

一般而言,列強(qiáng)提出的賠款名目大致有三類,由軍費(fèi)賠款、商虧賠償及撫恤費(fèi)構(gòu)成。再以《南京條約》為例。對(duì)于這筆賠款的用途,條約做了明確規(guī)定。2100萬銀元主要用在三個(gè)方面:600萬銀元用于補(bǔ)償被林則徐銷煙而“利益受損”的英國(guó)商人(第四條),300萬銀元用于償還中國(guó)行商所欠英商的借款(第五條),其余的1200萬銀元?jiǎng)t悉數(shù)用于抵償英國(guó)遠(yuǎn)征軍的軍費(fèi)(第六條)。英國(guó)方面對(duì)賠款的使用也基本依條約中規(guī)定的比例照行。

1843年8月14日,英國(guó)前財(cái)政大臣、時(shí)任財(cái)政部總審計(jì)長(zhǎng)托馬斯?賴斯男爵(Thomas S. Rice)在議會(huì)檢討政府財(cái)政情況時(shí),曾特別提及:雖然原本預(yù)計(jì)由于政府預(yù)算控制失誤以及在中國(guó)戰(zhàn)事延長(zhǎng)等原因,上財(cái)年應(yīng)會(huì)出現(xiàn)巨額財(cái)政赤字。但是,由于中國(guó)的這筆賠款及時(shí)“到位”,不僅沒有出現(xiàn)赤字,反而實(shí)現(xiàn)了財(cái)政盈余。換而言之,以“軍費(fèi)名義”向清廷索要的賠款皆被計(jì)入政府的財(cái)政收入以填平赤字。于是,大部分賠款都優(yōu)先用于償還英國(guó)國(guó)債。余下部分則根據(jù)中國(guó)方面賠付進(jìn)度,依照條約規(guī)定按比例漸續(xù)賠付英國(guó)鴉片商人。不過,等待賠付的英國(guó)商人大多亟需資金周轉(zhuǎn),曾聯(lián)名上書希望英國(guó)政府能夠先行墊付,卻遭到女王政府的無情拒絕,以至于整個(gè)賠付工作拖延數(shù)年后才終告結(jié)束。

時(shí)至第二次鴉片戰(zhàn)爭(zhēng),清廷被迫向英、法各賠付800萬兩庫(kù)平銀。在英國(guó)獲得的800萬兩白銀中,200萬兩用于抵償戰(zhàn)爭(zhēng)前后英國(guó)商人在中國(guó)的損失,其余用于抵償軍費(fèi)。1860年3月,英國(guó)財(cái)政大臣威廉?格萊斯頓(William E. Gladstone)向議會(huì)匯報(bào)時(shí)稱遠(yuǎn)征中國(guó)的軍事花費(fèi)初步預(yù)計(jì)將超過100萬英鎊。整整兩年后即1862年4月3日,格萊斯頓在接受下議院財(cái)政委員會(huì)(Committee of Ways and Means)質(zhì)詢時(shí)則不無得意地表示:除去賠付英商的部分,600萬兩白銀的軍費(fèi)賠款折算可達(dá)200萬英鎊。言下之意,便是這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)打得非常值。與前一次的情況類似,大部分賠款均作為財(cái)政結(jié)余而用于償還國(guó)債。

除此類用途外,隨著英國(guó)在中國(guó)利益愈發(fā)重要以及擔(dān)心俄國(guó)人在遠(yuǎn)東的勢(shì)力擴(kuò)張,英國(guó)也曾動(dòng)用賠款加強(qiáng)軍備。1867年,根據(jù)第一海軍大臣休?錢德勒(Hugh Childers)的要求,英國(guó)議會(huì)同意將剛“到賬”的中國(guó)賠款約50萬英鎊用以加強(qiáng)在中國(guó)沿海的英國(guó)艦隊(duì)。這支艦隊(duì)由1艘新型鐵甲艦、2艘輕巡洋艦、10艘左右炮艦及其他附屬艦只組成,總數(shù)達(dá)到21艘;負(fù)責(zé)維護(hù)從中國(guó)沿海到新加坡的英國(guó)海上利益。

對(duì)于正如日中天的“日不落帝國(guó)”來說,中國(guó)先后兩次鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)的賠款雖多,但較之大英帝國(guó)龐大的財(cái)政收入來說,仍屬于“景上添花”的級(jí)別。例如1840年大英帝國(guó)全部歲入約為4000萬英鎊,1860年時(shí)則增長(zhǎng)到了7000萬英鎊。從中國(guó)所獲賠款大多用來填補(bǔ)財(cái)政赤字、償還國(guó)債以及補(bǔ)貼在華英商利益。在英國(guó)看來,與其一次性榨取“超乎想象”的賠款,還不如在中國(guó)獲取商業(yè)貿(mào)易的長(zhǎng)期優(yōu)勢(shì)地位與優(yōu)惠條件。

日本用“第一桶金”擴(kuò)軍備戰(zhàn)

此后,中國(guó)對(duì)外雖屢有“喪權(quán)辱國(guó)”的賠款,但在甲午戰(zhàn)爭(zhēng)前總額還算不上“駭人聽聞”。相較英國(guó),日本作為資源貧乏、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱的后起島國(guó),其賠款使用情況則完全不同。日本通過甲午戰(zhàn)爭(zhēng)獲得的賠款幾乎是戰(zhàn)前明治政府財(cái)政歲入的三倍有余,稱之為日本明治維新后奪取的“第一桶金”毫不為過。而這“第一桶金”的絕大部分在第一時(shí)間就被立刻直接充作陸海軍擴(kuò)建的費(fèi)用,投入軍事擴(kuò)張。

甲午后,日本從清廷獲得的賠款總額高達(dá)2億3150萬庫(kù)平銀,當(dāng)時(shí)折合約3億5836萬日元。這筆賠款對(duì)日本來說到底有多驚人,不妨從以下一組數(shù)字來認(rèn)知:

1894年日本政府財(cái)政收入為9817萬日元,同期財(cái)政支出為7813萬日元,而同一年日本境內(nèi)通貨總發(fā)行量不過2億3040萬日元。另一方面,此前一年即1893年日本全國(guó)大小企業(yè)的資本金總額僅為2億0987萬元。

顯而易見,這筆“天降橫財(cái)”幾乎讓日本政府一夜暴富。

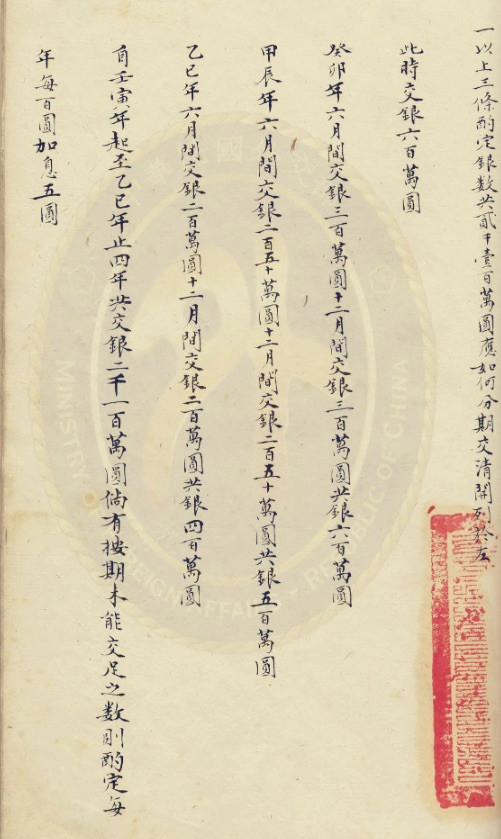

根據(jù)中日雙方的協(xié)定,所有賠款折合成當(dāng)時(shí)最有信用的金本位貨幣——英鎊,在倫敦分期支付給日本政府的代理部門,分8年付清。不過,為了避免逾期后5%的高額利息并防止外匯波動(dòng)帶來額外損失,清政府早在1898年就通過借貸等方式向日本付清了全款。

長(zhǎng)久以來,在日本如何使用這筆賠款的傳聞中,最出名的故事是將之大部分用于振興日本教育。誠(chéng)然日本確實(shí)曾用賠款設(shè)立教育基金建立了京都帝國(guó)大學(xué),然而這在整筆賠款中所占的比例根本微不足道,僅為2.9%。根據(jù)事后統(tǒng)計(jì),84.7%的賠款用于軍事相關(guān)用途。其中,直接用于海軍、陸軍擴(kuò)軍的費(fèi)用合計(jì)超過賠款總額的50%,達(dá)到1億7931萬日元,接近1894年日本政府財(cái)政收入的兩倍。賠款具體使用情況如下:

在所謂俄國(guó)威脅的陰影下,憑借甲午賠款,日本海軍在日俄戰(zhàn)爭(zhēng)前完成了“六六艦隊(duì)”(六艘戰(zhàn)列艦、六艘裝甲巡洋艦)的擴(kuò)軍目標(biāo),躋身一流海軍強(qiáng)權(quán)。從大清獲得的賠款中,相當(dāng)大一部分根本就沒有轉(zhuǎn)移回日本,而是在倫敦直接付給了英國(guó)船廠訂購(gòu)軍艦。與此同時(shí),陸軍的常備兵力也幾乎擴(kuò)大了兩倍,從甲午時(shí)的7個(gè)師團(tuán)猛增至13個(gè)師團(tuán)。雖然大舉擴(kuò)軍備戰(zhàn)可以刺激日本國(guó)內(nèi)重工業(yè)的發(fā)展,但這種畸形的賠款運(yùn)用方式也造就了日本之后擴(kuò)張型的國(guó)家發(fā)展模式。所謂“大炮一響,黃金萬兩”的認(rèn)知幾乎成為當(dāng)時(shí)日本舉國(guó)上下皆持的價(jià)值觀。

日俄戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)后,日本最終耗費(fèi)的軍費(fèi)高達(dá)18億日元,不僅花光甲午戰(zhàn)爭(zhēng)的賠款,甚至不得不在國(guó)內(nèi)外舉債以維持戰(zhàn)爭(zhēng)進(jìn)行。但是,當(dāng)時(shí)日本輿論普遍相信完全可以像甲午那樣,從沙俄處索要到更多的戰(zhàn)爭(zhēng)賠款。結(jié)果俄國(guó)雖然軍事失利,卻堅(jiān)決拒絕賠款要求,反倒是國(guó)力消耗殆盡的日本不得不接受在沒有賠款的情況下議和停戰(zhàn)。消息傳來,甚至引發(fā)國(guó)內(nèi)民眾的大騷亂。對(duì)此,日本知名歷史小說家司馬遼太郎評(píng)論道:“這種激烈的大眾狂熱,給軍部充了電,也為整個(gè)國(guó)家的癡心妄想提供了動(dòng)力。”

庚子賠款怎么用

繼甲午之后,義和團(tuán)事起,八國(guó)聯(lián)軍侵華。隨之而來的就是中國(guó)近代史最龐大、最復(fù)雜的對(duì)外賠款——“庚子賠款”。

由于事涉多國(guó),因此各列強(qiáng)圍繞賠款金額、分配比例、支付方式的問題爭(zhēng)論激烈。期間,德國(guó)老帥瓦德西甚至由于不堪各國(guó)爭(zhēng)論之煩惱,幾欲掛冠回國(guó)。經(jīng)過多番討價(jià)還價(jià)后,在《辛丑條約》規(guī)定的4.5億兩海關(guān)銀的賠款中,俄國(guó)分得最多,占賠款總額的28.97%,其次是德國(guó)占20.02%,法國(guó)占15.75%,英國(guó)占11.25%,日本占7.73%,美國(guó)占7.32%,意大利占5.91%,比利時(shí)占1.89%,奧匈帝國(guó)占0.89%,荷蘭占0.17%,西班牙、葡萄牙、瑞典及挪威各占0.025%。這筆空前賠款在當(dāng)時(shí)約合7161萬英鎊、3.33億美元、9.7億盧布或6.3億日元。此外,條約規(guī)定全部賠款分39年還清,年息4%,所以理論上本息合計(jì)總賠款額將超過9.8億兩白銀。

與之前歷次賠款不同,除了總額之巨大空前絕后外,庚子賠款的另一個(gè)特別之處便是自1908年后以美國(guó)為先,各列強(qiáng)或多或少地退還了部分賠款,繼而將這些錢用在與中國(guó)有關(guān)的事務(wù)之上。

《辛丑條約》剛剛簽訂,美國(guó)便有人呼吁向中國(guó)退還庚款中美國(guó)部分的所謂“溢款”,即超出其實(shí)際軍費(fèi)花銷及商民損失的賠款。根據(jù)美國(guó)政府的統(tǒng)計(jì),在“義和團(tuán)事件”前后美國(guó)在中國(guó)的軍事開支以及美國(guó)商民所受的損失總計(jì)約為1000萬美元左右。與之相較,美國(guó)從庚款中獲得賠款折合約2440萬美元,超出了一倍有余。

依照美國(guó)國(guó)務(wù)院的說法,在《辛丑條約》協(xié)商期間美方已向各列強(qiáng)提出減少向中國(guó)索要賠款總數(shù)的建議,但未獲得響應(yīng)。1901年夏,崇尚在中國(guó)實(shí)施”門戶開放”政策的時(shí)任國(guó)務(wù)卿約翰?海伊(John Hay)向即將卸任的麥金利總統(tǒng)提出,美國(guó)決不應(yīng)與其他列強(qiáng)一樣從中國(guó)詐取額外的賠款。1902年初,約翰?海伊又通過《紐約時(shí)報(bào)》對(duì)外透露了退還賠款總額中一半左右“溢款”的意圖。之后,新任總統(tǒng)老羅斯福接納了海伊的建議。

1908年5月,美國(guó)參眾兩院通過所謂“退款法案”,后由老羅斯福總統(tǒng)簽署生效。1908年7月,美國(guó)駐華公使柔克義(William W. Rockhill)致信總理外務(wù)部的慶親王正式通報(bào)此消息。自1909年1月始,美國(guó)政府正式向中國(guó)退還賠款。美國(guó)先后兩次退還賠款,本利相加實(shí)際退款量為3943萬美元,占其原受賠額的63.1%。

不過,美國(guó)的行動(dòng)最初并未獲得其余列強(qiáng)的響應(yīng),更無人效仿。

獲得最多賠款的俄國(guó),已經(jīng)為“義和團(tuán)事件”期間在滿洲的大規(guī)模軍事行動(dòng)掏空了自己本就不充裕的國(guó)庫(kù),甚至還大舉向法國(guó)金融界舉債。所以,俄國(guó)非但無意退還,還指望分期支付的賠款盡可能早早到位,以解本國(guó)財(cái)政的燃眉之急。與甲午后的日本類似,早年俄國(guó)通過《伊犁條約》獲得的賠款在第一時(shí)間就被悉數(shù)用在西伯利亞大鐵路的修筑之上。而英德法日對(duì)“揚(yáng)基佬”的舉動(dòng)嗤之以鼻,不約而同地表示賠款事宜毋需改動(dòng)。至于其他國(guó)家,自然“蕭規(guī)曹隨”。

此情況直到一戰(zhàn)爆發(fā)后方有改觀。

1917年,中國(guó)參戰(zhàn),隨即宣布取消對(duì)德國(guó)、奧匈之賠款。英、美、法、日、比等國(guó)一致同意將庚子賠款延緩五年償付且不計(jì)利息。十月革命后,蘇俄政府宣布放棄沙俄時(shí)代的所謂“掠奪性”賠款(實(shí)際退還額折合1719.5萬美元)。1922年12月,英國(guó)宣布將“中國(guó)應(yīng)付未到期之庚款,即將退還中國(guó)”(實(shí)際退還額折合3684.3萬美元)。此后,法國(guó)、比利時(shí)、意大利、荷蘭皆采取不同形式退還部分庚款。各國(guó)總計(jì)實(shí)際退還金額折合1億589.3萬美元(參見宓汝成:《庚款“退款”及其管理和利用》,《近代史研究》,1999年第6期)。日本雖曾“附和”各國(guó)退款的行為,提出將部分賠款用作支持“對(duì)華文化事業(yè)”。然而,這部分資金并非與他國(guó)那樣公開宣布為“退還”而稱所謂“移充”且中國(guó)毫無自主權(quán),故不應(yīng)將其視作“庚款退還國(guó)”。

各國(guó)庚子退款的用途各有不同。美國(guó)退款先是用于設(shè)立學(xué)堂與資助中國(guó)學(xué)生赴美留學(xué),這便是清華大學(xué)之由來,后也用于支持中國(guó)各地的文教事業(yè)單位,諸如學(xué)校、圖書館、科研單位。英國(guó)的退還款則經(jīng)中英兩國(guó)商議后設(shè)為基金,以貸款方式支持如鐵路、航運(yùn)、電訊等為主的中國(guó)實(shí)業(yè)項(xiàng)目,基金投資所獲之利潤(rùn)積累用于資助文化事業(yè)。法國(guó)的退款卻優(yōu)先被用來“接濟(jì)”瀕臨倒閉的中法實(shí)業(yè)銀行,此后才開始零星資助各地學(xué)校與醫(yī)院事業(yè)。蘇俄方面聲言放棄的賠款先是被充作北洋政府長(zhǎng)期公債的償付基金,南京政府時(shí)代則多用于補(bǔ)助文教機(jī)構(gòu)與鐵道部建設(shè)。比利時(shí)、荷蘭的退款由各自與中國(guó)設(shè)立的委員會(huì)統(tǒng)籌管理,除資助文教事業(yè),也曾用于鐵路及南京等地的市政建設(shè)。至于意大利的退款,則由中國(guó)海關(guān)抵扣后直接上繳國(guó)庫(kù)。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司