- +1

《源氏物語(yǔ)》譯者林文月:日子是過(guò)出來(lái)的,要認(rèn)認(rèn)真真活到老

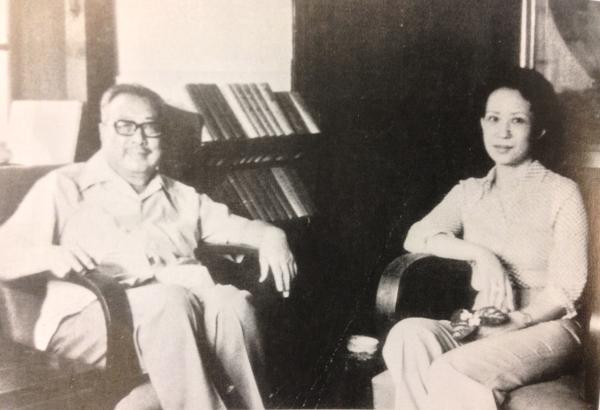

林文月教授是好幾代臺(tái)灣學(xué)生們心目中的“月亮”——美麗優(yōu)雅、高風(fēng)亮節(jié)。“家世顯赫,風(fēng)華絕代”這些字,在她身上都是恰當(dāng)?shù)摹?015春節(jié)前后,經(jīng)齊邦媛教授引見(jiàn),我終于在歲末時(shí)節(jié),一個(gè)有陽(yáng)光的上午,在北加州灣區(qū)見(jiàn)到了心儀已久的林老師。

一向行事周密、溫和體貼的她,不但茶水早已備好,中餐也有備案,還把我事前該做的功課一并做足了。著作、照片、筆記本都整齊地?cái)[在桌上。初次見(jiàn)面, 兩人從客廳移到廚房,再移到書(shū)房,然后移回廚房,一聊就是三個(gè)鐘頭。

接下來(lái)數(shù)次造訪,她領(lǐng)我神游上海日本租界、1940年代的臺(tái)北、1950年代的臺(tái)大,1960年代臺(tái)北文藝圈,還有臺(tái)北知識(shí)女性的風(fēng)華和友情。 這些又都沒(méi)有阻擋林老師腳踏實(shí)地過(guò)普通人的生活。這是一位充滿張力的臺(tái)灣女性知識(shí)分子。她一面為我調(diào)理簡(jiǎn)單的午餐,一面告訴我:“日子是自己過(guò)出來(lái)的。”

林文月,臺(tái)灣著名學(xué)者,散文家,翻譯家。1933年生于上海,祖籍臺(tái)灣彰化,為《臺(tái)灣通史》作者歷史學(xué)家連橫的外孫女、連震東的外甥女,連戰(zhàn)之表姐。任教臺(tái)灣大學(xué)中文系40年,并客座美國(guó)華盛頓大學(xué)中文系、斯坦福大學(xué)、捷克查爾斯大學(xué)。除專(zhuān)精中國(guó)古典詩(shī)詞外,林文月日文素養(yǎng)深厚, 翻譯作品有《源氏物語(yǔ)》《和泉式部日記》《枕草子》等,散文著作豐富,被選作臺(tái)灣教科書(shū)。 目前定居美國(guó)。

關(guān)于上海的那些童年記憶

明: 您說(shuō)您是:“道道地地的臺(tái)灣人”,卻不是“土生土長(zhǎng)的臺(tái)灣人”。可以介紹一下您的家庭和背景嗎?

林:我是1933 年在上海的日本租界出生的,在虹口長(zhǎng)大, 上日本小學(xué),抗戰(zhàn)結(jié)束后,在1946年2月,隨父母家人回到臺(tái)灣。那是我第一次踏上臺(tái)灣的土地,此后也才開(kāi)始學(xué)“國(guó)語(yǔ)”。 我的父親是臺(tái)灣彰化人,母親是臺(tái)南人。因?yàn)橹腥占孜鐟?zhàn)爭(zhēng),臺(tái)灣割讓給日本,我父親出身貧窮農(nóng)家, 靠自己苦學(xué),畢業(yè)于日本人設(shè)立于上海的東亞同文書(shū)院,先后在上海和臺(tái)灣銀行界工作。

舅舅連震東年輕時(shí)留學(xué)日本,但外祖父連橫希望他的獨(dú)子不要在日本統(tǒng)治下工作,所以安排舅舅到西安去。母親和舅舅先后到了大陸以后, 外祖父連橫在兒女的督促下,在1933年移居上海,由我母親和阿姨就近照料,直到1936年在上海去世。

明: 您記憶中的上海是什么樣子呢?

林:上海的記憶,對(duì)我來(lái)說(shuō)是復(fù)雜的。我記憶中的上海不是十里洋場(chǎng),不是百樂(lè)門(mén),而是虹口的日本租界。我在上海上過(guò)兩個(gè)日本小學(xué),一年級(jí)上“上海第一小學(xué)”。后來(lái),這個(gè)小學(xué)因?yàn)閷W(xué)生人數(shù)太多,就分了一批出來(lái)。我二年級(jí)時(shí),就到了“上海市第八國(guó)民學(xué)校”。全校學(xué)生都是日本小孩,只有我跟妹妹是臺(tái)灣人。我們上課用日文,學(xué)到的規(guī)矩也是日本式的。我們聽(tīng)得懂一點(diǎn)上海話和一點(diǎn)臺(tái)灣話,但不會(huì)講國(guó)語(yǔ)。

我家在上海的地址是“江灣路540號(hào)”,是一棟二層樓房,現(xiàn)在還在,但圍墻已經(jīng)拆掉了。當(dāng)時(shí),我住在左邊樓上的房間,圍墻外邊不遠(yuǎn),就是鐵道。家旁邊有一排房子,住著八戶人家。那是我父親的產(chǎn)業(yè)。那排房子再過(guò)去有一塊草坪,有沙坑、蹺蹺板等設(shè)備,供小孩玩耍。草坪再過(guò)去,是“公園坊”,三排摩登的三層樓房子,共三十三戶,那是父親和朋友合資蓋的。父親當(dāng)時(shí)在三井物產(chǎn)株式會(huì)社工作,并投資建造房地產(chǎn)。公園坊的住戶都是三菱株式會(huì)社的高級(jí)職員和家屬,從日本到上海工作,就集中住在這里,一直到戰(zhàn)敗。

想到上海的過(guò)去種種,我難免有些激動(dòng)。那里有我很多兒時(shí)的記憶。幾年前我去過(guò)一次,但沒(méi)有進(jìn)到公園坊里去。原來(lái)我家旁邊那八戶房子也還在,我走過(guò)去,看見(jiàn)最后那間屋子里有一位老太太在炒菜。她看見(jiàn)有人來(lái),跑出來(lái)說(shuō),你們做什么的?我說(shuō),我以前住在這里。她竟然還記得我,說(shuō),“喔,是林先生的孩子。”這位老太太的丈夫當(dāng)年是保安隊(duì)的,父親曾托他照看一下附近的治安,不收他們的房租。他們夫婦從那時(shí)起,一直住在那兒。但那也是好些年前了 。

我寫(xiě)過(guò)一篇文章,題為“江灣路憶往”,也畫(huà)過(guò)一張素描,畫(huà)的是江灣路540號(hào)的房子。 后來(lái)有人到上海,拍了一些照片給我。公園坊那33戶樓房還在,現(xiàn)在后面有很多高樓,一高一低跟我父親蓋的公園坊小樓房成為對(duì)比。

虹口租界的內(nèi)山書(shū)店,對(duì)我來(lái)說(shuō),是個(gè)溫暖的記憶。它在北四川路上,但當(dāng)年不叫四川北路,叫北四川路。我每天放學(xué)經(jīng)過(guò),都要進(jìn)去看免費(fèi)書(shū)。現(xiàn)在老照片上的內(nèi)山書(shū)店看起來(lái)好像有些陳舊,但我印象中的內(nèi)山書(shū)店卻是很干凈整齊的。據(jù)說(shuō),當(dāng)時(shí)許多文人雅士魯迅、劉吶鷗等,都常到那里去,連我這個(gè)小學(xué)生也每天要去報(bào)到。

有一年夏天,大概是梅雨季節(jié),我放學(xué)回家的路上淋了一身雨,但經(jīng)過(guò)內(nèi)山書(shū)店,還是想進(jìn)去看書(shū)。在書(shū)店站了一會(huì)兒,我腳下積了一灘水,上面有電風(fēng)扇吹著,邊看書(shū)邊發(fā)抖。書(shū)店里有一個(gè)先生,也不知道是不是內(nèi)山先生本人,大概怕我著涼生病,把我?guī)У綐巧辖唤o一個(gè)老太太。這位老太太幫我烘衣服,還讓我躺在被窩里睡了一覺(jué)。等我睡醒,老太太問(wèn)了我家電話,才打電話請(qǐng)我的母親來(lái)接我。還記得那個(gè)大雨天,我母親坐著黃包車(chē)到書(shū)店來(lái),面色驚慌,一邊鞠躬道歉,一邊說(shuō)我不該麻煩人家。雖是零星片段的記憶,現(xiàn)在卻還記得很清楚,也還記得內(nèi)山書(shū)店里那兩個(gè)好心照顧我的日本人。

公園坊和劉吶鷗

“公園坊”也有一段故事。那些摩登的樓房是我的父親和劉吶鷗先生合資建造的。劉吶鷗是臺(tái)灣人,從臺(tái)灣到上海發(fā)展,比父親年輕很多,兩人有些交情。他死于1939年, 真相一直沒(méi)有人知道。但他在我父親口中,不叫“劉吶鷗”,而叫“劉燦波”。劉吶鷗應(yīng)該跟我父母是蠻熟的。在劉吶鷗最后那段時(shí)間的日記里,日期如果沒(méi)記錯(cuò),應(yīng)該是1939年12月31號(hào),還記錄了一群上海臺(tái)灣人的聚會(huì),其中有一個(gè)名字就是我父親。他們那時(shí)都還年輕,喜歡跳舞。

劉吶鷗一天在上海館子吃完飯出來(lái),走出來(lái)的時(shí)候,被暗槍殺害的。當(dāng)時(shí),在虹口租界和臺(tái)灣人圈子里是一件大事,因?yàn)楹芏嗯_(tái)灣人都認(rèn)識(shí)他。后來(lái)他的遺體被送回臺(tái)灣,在故鄉(xiāng)臺(tái)南下葬。據(jù)說(shuō),他跟李香蘭有一段感情,所以李香蘭還特地到臺(tái)南去祭拜,跟劉母有過(guò)一張合照。這張照片,劉家人曾送過(guò)一張給我父親,作為紀(jì)念。

生活在日本租界的感覺(jué)

明:請(qǐng)容我提一個(gè)直接的問(wèn)題——在日本租界長(zhǎng)大的兒童林文月,是否有過(guò)次等日本公民的感覺(jué)?

林:小時(shí)候上學(xué),是有過(guò)那種感覺(jué),可是并不知道為什么。比如我的功課一直很好,明明該做班長(zhǎng),為什么老師沒(méi)讓我做。我做過(guò)一次副班長(zhǎng),但一直沒(méi)做上班長(zhǎng)。當(dāng)時(shí)也不是那么在乎當(dāng)班長(zhǎng),而是我父親為了鼓勵(lì)我們,說(shuō)如果誰(shuí)做了班長(zhǎng),就會(huì)得到一雙旱冰鞋作獎(jiǎng)勵(lì)。“公園坊”旁邊有一個(gè)很大的公園,有水泥地,常有人在那里溜冰,我也很想。父親就用這個(gè)辦法來(lái)激勵(lì)我們。但是一直沒(méi)有當(dāng)上班長(zhǎng),心里有些納悶。

另外有一次,日本兵入駐我們小學(xué),有一個(gè)日本兵沒(méi)事跟我們玩,問(wèn)每個(gè)人是從哪里來(lái)的。大家搶著舉手回答,有人說(shuō)大坂,有人說(shuō)長(zhǎng)崎。輪到我,我說(shuō)臺(tái)灣,那個(gè)日本兵馬上不說(shuō)話,氣氛就不一樣了。當(dāng)時(shí)不懂為什么,只覺(jué)得很奇怪。還有,我母親每次開(kāi)家長(zhǎng)會(huì)到學(xué)校來(lái), 我也覺(jué)得不好意思, 因?yàn)樗难b扮跟別人不一樣。我母親的頭發(fā)很長(zhǎng)很密,一輩子沒(méi)有剪過(guò),個(gè)子很嬌小,平常喜歡穿旗袍,不穿和服。一般學(xué)校的重要場(chǎng)合,別人的媽媽都穿和服出席,我母親卻梳中國(guó)人的包包頭,在腦后綰一個(gè)髻,穿旗袍或套裝來(lái)學(xué)校。 雖然母親很美,但卻跟別人的媽媽不一樣。當(dāng)時(shí)年紀(jì)小,并不知道為什么,只記得很怕別人說(shuō)她“支那人”。

明:戰(zhàn)后,日本人都走了,你的朋友也離開(kāi)了?

林: 本來(lái)在上海,我們總看見(jiàn)日本人欺負(fù)中國(guó)人,到了1945年,日本戰(zhàn)敗了,就變成中國(guó)人欺負(fù)日本人。我親眼看見(jiàn)我永樂(lè)坊日本同學(xué)家的鋼琴被不認(rèn)識(shí)的人抬出來(lái),架走了。大人不準(zhǔn)我們小孩看這些事,但我趴在二樓窗戶邊,還是看見(jiàn)了。 現(xiàn)在想起來(lái),還覺(jué)得很難過(guò),人跟人之間互相欺凌至此。

對(duì)我們小孩子來(lái)說(shuō),這些是很混淆的。因?yàn)樵诖酥埃_(tái)灣是日本屬地,臺(tái)灣人家前面要掛日本國(guó)旗,我小時(shí)候也以為我是日本人。但一夕之間,我們突然變成了中國(guó)人,從“戰(zhàn)敗國(guó)”一下變成了“戰(zhàn)勝國(guó)”。臺(tái)灣同鄉(xiāng)會(huì)為了大家安全,每家都發(fā)了中國(guó)國(guó)旗,讓我們掛起來(lái)。但是附近的本地人當(dāng)然知道,我們家原來(lái)是掛日本國(guó)旗的。有人持槍進(jìn)到我家,說(shuō)我們是漢奸,日本人的走狗,用封條把我家二樓全封起來(lái),不準(zhǔn)我們上樓去洗澡上廁所或拿東西。

也許是因?yàn)檫@樣的經(jīng)驗(yàn),我一直到現(xiàn)在都覺(jué)得,不管是哪國(guó)人或哪里人,都會(huì)有好人,也會(huì)有壞人。不是所有的中國(guó)人都是好的或壞的,也不能說(shuō)所有的日本人都是好的或壞的。日本人有好的,也有壞的,中國(guó)人也是這樣。

日本幼童教育真的做得很好

明:兒童林文月對(duì)這段日本教育還有其他的記憶嗎?

林:日本教育很注重少年讀物。除了學(xué)識(shí)的灌輸,他們很注重國(guó)民教育,比如儀態(tài)禮節(jié)守時(shí)等等, 如有機(jī)會(huì)在年幼時(shí)接觸到這方面的教養(yǎng),會(huì)受用不盡。

在日本小學(xué)上學(xué)的時(shí)候,我的兄弟姐妹都有專(zhuān)屬于自己的少年讀物,那些讀物是配合小孩的年齡和程度設(shè)計(jì)的,感覺(jué)很幸福。也許我說(shuō)我在上海租界過(guò)得很幸福,愛(ài)國(guó)主義者聽(tīng)了會(huì)不高興,但是當(dāng)時(shí)我接觸到的日本幼童教育,和文化修養(yǎng)教育方面真的做得很好。

我們小學(xué)四年級(jí)時(shí),女生有手工縫紉課,男生有木工課。我學(xué)了很多基本的針線繡法,有西洋繡,法國(guó)繡等等,用的繡線比中國(guó)繡線粗一點(diǎn)。 我還記得繡一朵小花,要用針在花尖稍稍固定以下,那是非常快樂(lè)的記憶。

我回臺(tái)灣以后受到的教育比較側(cè)重知識(shí)上的傳授,對(duì)禮節(jié)、藝術(shù)方面的培養(yǎng)比較缺乏。時(shí)局不同,很難比較,但總體來(lái)說(shuō),那時(shí)候的臺(tái)灣教育還沒(méi)有一套全面的規(guī)劃。

當(dāng)年的臺(tái)大中文系,老師和學(xué)生人數(shù)差不多

明: 1950年代中, 您就讀的臺(tái)灣大學(xué)中文系,那時(shí)有不少大陸遷臺(tái)的老師和同學(xué)。校園風(fēng)氣如何?

林:那時(shí)的臺(tái)灣社會(huì)真是很淳樸,人跟人之間的關(guān)系也很單純,從學(xué)校到整個(gè)社會(huì)都是這樣。像我的老師臺(tái)靜農(nóng)先生他們那一代人,生活并不富裕,但到底什么才算富裕呢?在臺(tái)大念書(shū)那七年,是我一生中最快樂(lè)的時(shí)光。我不覺(jué)得缺什么,蠻幸福的,不一定可以買(mǎi)什么昂貴東西,而是精神上滿足充實(shí)。

臺(tái)大中文系當(dāng)年號(hào)稱(chēng)“小國(guó)寡民”,老師人數(shù)跟學(xué)生差不多一樣。學(xué)生發(fā)生了一點(diǎn)什么事,老師們馬上都會(huì)知道,學(xué)生的個(gè)性、家境、程度,老師們也都很清楚。家境比較不好的學(xué)生,老師會(huì)留意安排工讀的機(jī)會(huì),學(xué)生要去哪里郊游,也會(huì)問(wèn)問(wèn)老師去不去。我們師生一起去了好多地方。

我那年考進(jìn)臺(tái)大中文系,只有七個(gè)人學(xué)生,加上大陸來(lái)的寄讀生,總共不過(guò)十一個(gè)。

畢業(yè)旅行的時(shí)候,臺(tái)靜農(nóng)老師也跟我們一起去。他建議我們?nèi)ヅ_(tái)中,說(shuō):“我?guī)內(nèi)タ茨銈兤匠?床坏降臇|西。” 原來(lái)臺(tái)北故宮博物館還沒(méi)蓋好以前,重要的珍藏都存放在臺(tái)中近郊的北溝,聽(tīng)說(shuō)是因?yàn)槟抢锉容^干燥,由莊嚴(yán)先生在那里負(fù)責(zé)管理。莊嚴(yán)先生跟臺(tái)靜農(nóng)先生在大陸就是好朋友,我們進(jìn)去一看,原來(lái)毛公鼎就放在桌子上,蓋一塊白布。我們是近距離看的,真是難忘的經(jīng)驗(yàn)。珍藏的東西要輪流晾曬,后來(lái)有時(shí)候莊先生會(huì)事先告訴我們,我們就一起到臺(tái)中去看。

明: 您也參加過(guò)《現(xiàn)代文學(xué)》的活動(dòng)?

林:《現(xiàn)代文學(xué)》是1960年,白先勇與歐陽(yáng)子、陳若曦、王文興、李歐梵、劉紹銘等外文系同學(xué)創(chuàng)辦的。白先勇比我小幾歲, 他考進(jìn)臺(tái)灣大學(xué)外文系的時(shí)候,我已在念研究所。 他在大學(xué)時(shí)代就很活躍,我很早就聽(tīng)說(shuō)過(guò)他們這群外文系高材生的活動(dòng)。

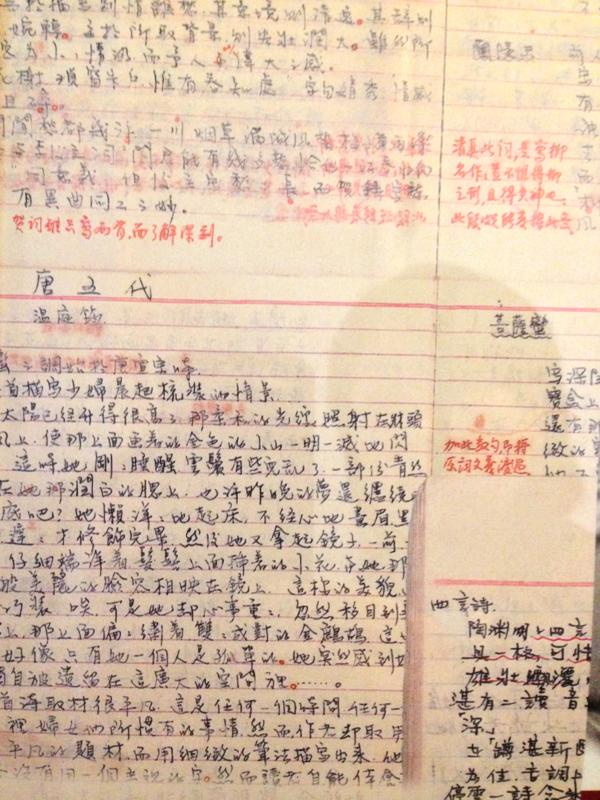

臺(tái)大教員宿舍那時(shí)候有兩個(gè)出名的單身漢,一個(gè)是夏濟(jì)安先生,一個(gè)是葉慶炳先生。 兩人私交很好,志趣相投,所以外文系辦的雜志也常常邀請(qǐng)中文系人投稿。我跟葉慶炳先生因?yàn)橛猛婚g辦公室,比較熟,也有機(jī)會(huì)在《現(xiàn)代文學(xué)》 發(fā)表作品。 先是從大學(xué)畢業(yè)論文“曹氏父子”里抽出一章,整理改寫(xiě)后,發(fā)表出來(lái),后來(lái)還整理出一些我修課時(shí)的一些筆記和心得,多半是古典文學(xué)的題材,可說(shuō)是邊讀邊發(fā)表不算很成熟,但可以算是一個(gè)年輕學(xué)生的學(xué)習(xí)記錄和心得。 這些早期的刊物,其實(shí)是老師們的領(lǐng)域,我還在研究生階段,但我也偶爾湊合投稿。

1930年代的文學(xué)作品,那時(shí)還是個(gè)禁忌,老師們也不開(kāi)這些課。臺(tái)靜農(nóng)先生當(dāng)然熟悉1930年代的作品,但他也不開(kāi)這些課 。中文系甚至連《紅樓夢(mèng)》都沒(méi)開(kāi)過(guò),古典文學(xué)的研究就很安全,不會(huì)有問(wèn)題。臺(tái)靜農(nóng)先生自己早年在《小說(shuō)月刊》雜志上發(fā)表過(guò)一些小說(shuō)創(chuàng)作,他藏放在臺(tái)大第四研究室書(shū)柜的后一排,一般不會(huì)有人翻動(dòng),我在第四研究室工作過(guò)很長(zhǎng)時(shí)間,也一直沒(méi)有發(fā)現(xiàn)。 臺(tái)先生因?yàn)橐郧笆囚斞傅膶W(xué)生,當(dāng)然避免談這方面的作品。那還是比較敏感的。后來(lái)白先勇《臺(tái)北人》,也只寫(xiě)到臺(tái)灣來(lái)之前的外省人,很少觸及臺(tái)灣現(xiàn)狀。一直到后來(lái),才有王文興開(kāi)初細(xì)讀《紅樓夢(mèng)》的課 。

1980年代,臺(tái)北文藝圈女性的聚會(huì)

明:1980年代后期,您還有其他的文藝圈活動(dòng)嗎?

林: 齊邦媛,林海音,殷張?zhí)m熙和我四個(gè)人,不知道從什么時(shí)候開(kāi)始偶爾聚聚。我跟齊邦媛先生因?yàn)橛芯壏郑藢W(xué)校的同事關(guān)系之外,又有共同的興趣,慢慢成為好朋友。另外殷張?zhí)m熙,林海音,都是個(gè)別認(rèn)識(shí)的。大家很合得來(lái),有時(shí)碰面就說(shuō),一起吃頓飯吧。

我們四個(gè)人個(gè)性都不同,卻都是認(rèn)真負(fù)責(zé),喜歡做事的人,覺(jué)得一起做點(diǎn)事情比純聊天有意思。我是四個(gè)人當(dāng)中年紀(jì)最小的,跟林海音比較熟,因?yàn)樗腋夷锛易〉煤芙8R邦媛先生在臺(tái)大同事,她在外文系,我在中文系, 后來(lái)比較文學(xué)會(huì)成立了,我們每年開(kāi)會(huì)都坐在一起,慢慢就熟了。林海音個(gè)性比較急, 一急別人就看出來(lái)了,我也急,但是別人看不出來(lái)。 齊先生是求好心切,慢工出細(xì)活。 我們聚會(huì)的時(shí)候,殷張?zhí)m熙跟林海音常有出版上的事情要談,我們就加入出點(diǎn)主意什么的。 后來(lái)又發(fā)現(xiàn),除了談事情以外,我們往往對(duì)一些概念抽象的問(wèn)題,比如翻譯上的觀念等很感興趣,談起來(lái)很投入, 很快樂(lè)。四個(gè)人慢慢有了定期的聚會(huì)。

我們常到四季、福華飯店聚會(huì),福華飯店有個(gè)很大的西餐廳,比較安靜,我們常待到人家都要打烊,掀椅子到桌上了才分手。我很享受工作,如果被派了一項(xiàng)工作,能夠好好地、盡責(zé)地完成,完結(jié)歸檔了,就會(huì)非常快樂(lè)。然后,休息一下,再繼續(xù)著手下一項(xiàng)工作。 有一次我們四個(gè)人商量一件事,好不容易終于聊出了一點(diǎn)頭緒,解決了問(wèn)題。我很高興,說(shuō)了一句:“我最快樂(lè)的事情就是把一件事情做完。” 后來(lái),這句話就常被她們引用, 每次一起做完了什么工作,他們就學(xué)我說(shuō),“這是我最快樂(lè)的事情。”變成我們之間的笑話。

我和齊邦媛先生一般都約在新生南路中間的一個(gè)咖啡館見(jiàn)面。 有一次我和齊先生商量《筆會(huì)》一百期出刊,齊先生派我負(fù)責(zé)封面設(shè)計(jì),還要定個(gè)適當(dāng)?shù)拿帧>褪悄翘欤蚁氤隽?“hundred steps” 的題目。那天,我們坐在咖啡館靠窗的桌子,談著談著,忽然有一個(gè)男人把手拱在額頭上貼著玻璃往里看。我們抬頭嚇了一跳,原來(lái)是當(dāng)時(shí)《中央日?qǐng)?bào)》的主編梅新。他說(shuō)他覺(jué)得好奇,這兩個(gè)女教授在講什么閨秀的悄悄話,桌上還攤了那么一大堆紙張。其實(shí)我們是無(wú)薪無(wú)酬,只是一心一意要把事情做好,不辜負(fù)所托而已。

那是一段很快樂(lè),也很難忘的一段記憶。 殷張?zhí)m熙和林海音都已經(jīng)離開(kāi)人世了,齊先生在臺(tái)灣,我在美國(guó)。

明:您說(shuō)自己的生涯中,有很多事情都是偶然的機(jī)會(huì)。但是像《源氏物語(yǔ)》這樣大部頭的翻譯,費(fèi)時(shí)耗力,該不是偶然的?

林:我自己也從來(lái)沒(méi)想到,能夠一口氣,當(dāng)然是很長(zhǎng)的一口氣,把《源氏物語(yǔ)》給翻譯出來(lái)。我也常常想,有很多人的日文程度,文學(xué)素養(yǎng)都比我好,我夠資格翻譯《源氏物語(yǔ)》嗎? 但那確實(shí)是個(gè)偶然的機(jī)緣。那年我37歲,在臺(tái)大中文系任副教授,一天早上,接到一個(gè)電話,說(shuō)有個(gè)到日本深造的獎(jiǎng)學(xué)金,為期一年,石油年齡和資歷的限制,系上上上下下只有我符合這些條件,問(wèn)我有沒(méi)有興趣。當(dāng)時(shí)我的兩個(gè)孩子都還小,但當(dāng)時(shí)出國(guó)進(jìn)修機(jī)會(huì)不多,我放下電話跟先生商量,先生說(shuō), “這么好的機(jī)會(huì),不去可惜,家里有我。”這樣,我才放下家庭責(zé)任,赴京都研究一年。

真實(shí)人生里的林文月

明:那么,真實(shí)人生里的林文月,是怎樣的一個(gè)人呢?

林:應(yīng)該是一個(gè)很簡(jiǎn)單的人, 負(fù)責(zé)任、認(rèn)真、守時(shí)、單純,做事不喜歡拖拉。從前,我一直以為我的認(rèn)真負(fù)責(zé)是遺傳自我的父親,他出身貧寒,年輕時(shí)必須努力才能拿到獎(jiǎng)學(xué)金,有進(jìn)一步求學(xué)的機(jī)會(huì)。后來(lái),我回頭想想,覺(jué)得母親要掌握這么復(fù)雜的大家庭,她努力負(fù)責(zé)的堅(jiān)持,也不輸給我的父親。

我不太能接受拖拖拉拉的工作態(tài)度。這大概跟小時(shí)候受的日本教育有關(guān)吧。日本在衣食住行禮儀教育方面, 做得很好,成為他們的傳統(tǒng)。我覺(jué)得不管男人還是女人,適度的儀態(tài)穿著是需要的。 但我自己并不自覺(jué),好像這是做人的本份。

明:“真實(shí)生活中的林文月”怎么看待“傳說(shuō)中的林文月”呢?

林:我研究所還沒(méi)有畢業(yè)就結(jié)婚了。我在認(rèn)識(shí)我先生以前,沒(méi)有交過(guò)男朋友。我先生是我嫂嫂的弟弟,也是在上海長(zhǎng)大的。我們開(kāi)始交往時(shí),他在師大美術(shù)系念書(shū),我還在上高中。一直交往到有一年中秋節(jié),我跟他本來(lái)在一起,后來(lái)就跟他說(shuō)再見(jiàn),我要回家跟家人一起過(guò)節(jié)。他送我回家,路上說(shuō)了一句話:我都沒(méi)有家人。我當(dāng)時(shí)沒(méi)有多想,事后才想到,啊,怎么沒(méi)有請(qǐng)他一起回家過(guò)節(jié)。所以我給自己下了一個(gè)期限:那明年中秋節(jié),我要讓他有一個(gè)家。既然這樣決定了,就要做到。

我先生和兒女眼中的我是個(gè)普通人的林文月。我們一家人平平安安普普通通地過(guò)了這么多年。就是這樣。我一直覺(jué)得,生活是要自己去過(guò)出來(lái)的。跟傳說(shuō)無(wú)關(guān)。把一件事情做好,會(huì)帶來(lái)成就感,連生活里的小事情也一樣,比方做家事,菜色的搭配,碗碟的組合,都是一種很快樂(lè)的事。如果可以這么想,做一個(gè)女人就會(huì)快樂(lè)很多。

完稿于2015年3月1日

(本文作者明鳳英,旅美學(xué)者,1956年生于臺(tái)灣。美國(guó)加州大學(xué)洛杉磯校區(qū)比較文學(xué)博士,美國(guó)哈佛大學(xué)訪問(wèn)學(xué)者,加州州立大學(xué)副教授,現(xiàn)任教于美國(guó)加州理工學(xué)院。)

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司