- +1

舞臺劇《永遠閃閃的紅星》首演,用國潮風講述經典故事

電影《閃閃的紅星》作為中國第一批彩色片,留在一代又一代人的記憶當中,也曾經多次被搬上舞臺。如今,又有一部《永遠閃閃的紅星》以“青春國潮互動舞臺劇”的概念改編并呈現了這部經典。

6月12日,該劇在上海九棵樹未來藝術中心正式首演。在尊重作家李心田原著小說《閃閃的紅星》故事情節的基礎之上,創作者運用多種戲劇手段,并添加了呼麥、舞蹈、抽象畫等元素,使該劇兼具經典魅力與時尚氣息。

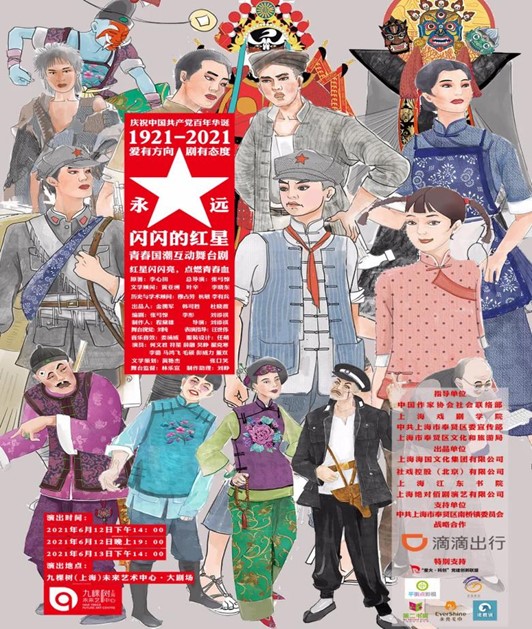

《永遠閃閃的紅星》海報

和電影上映時隔50年,舞臺劇《永遠閃閃的紅星》希望不僅僅做一部主旋律作品,更是一部有關青春與熱血的劇。全劇以潘冬子從一個簡單的具有正義感的兒童,成長為一個機智勇敢的紅軍戰士的成長歷程為主線,同時刻畫了最終覺醒的農村婦女冬子媽、憨厚正義的冬子爸、英勇的紅軍戰士等角色。

在談到紅色經典如何感動當代時,該劇編、總導演張弓驚表示:“小說和電影《閃閃的紅星》是當之無愧的經典,但是舞臺劇《永遠閃閃的紅星》絕不僅僅是致敬經典。時代滄桑巨變, 觀眾的欣賞習慣也已經變化。如果簡單重復電影片段,并不是我們所愿意做的。”

因此,為適應當下觀眾的欣賞習慣,全劇增加了很多國潮、互動的元素。

每位觀眾在入場前會得到一個小紅心貼紙,座位上也會放一盞小紅星燈。演出過程中,臺上的“紅軍”會在觀眾席過道來回走動,觀眾在臺下的呼喊,也改變了劇中反派演員的活動動線。但張弓驚也表示,真正的互動是要抓住觀眾的觀劇心理,讓觀眾隨著戲苦、隨著戲笑。

而對于“國潮”的定義,導演張弓驚認為,這是一種骨子里的中國美學觀,也是一種“看山不是山,看水不是水”的抽象藝術。這一點體現在很多舞美設計上。劇情上也借助一些抽象的表達手法,通過潘東子的三場夢境,借助民間攤戲、抽象的面具、牛鬼蛇神等講述了潘東子對紅軍的認知從朦朧到具象的過程。

《永遠閃閃的紅星》劇照

為了《永遠閃閃的紅星》改編成功,出品方組建了一支老中青結合的實力創作團隊。該劇制作人程黛雄是90后青年導演、戲劇制作人,演員中也有很多00后加盟。剛剛在《戲劇新生活》中圈粉不少觀眾的新銳導演劉添琪也加盟了劇組。

中國作協副主席何建明在演出結束后談到,“這一個半小時我一直沉浸在革命的、浪漫的、現實的、歷史的教育當中。特別是現場不僅有我這樣年齡階段的,也有很多年輕人,特別是還有很多小朋友,這三種人群都在享受一部經典的文學藝術作品。”

演出結束后,許多觀眾在場外打卡拍照,作為紀念。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司