- +1

吳曉波:我的偶像李普曼

2004年6月,我去哈佛大學當了三個多月的訪問學者,肯尼迪學院為我安排的住處就在查爾斯河邊上,每當日落,我都會一個人去河畔的草地上散步。河水很清緩,岸邊的亂石都沒有經過修飾,河上的石橋一點也不起眼,三百多年來,這里的風景應該都沒有太大的變化。我每次走在那里,總會浮生出很多奇妙的感覺。我在想,這個河邊,這些橋上,曾經走過34 位諾貝爾獎得主、7個美國總統,他們注視這些風景的時候大概都不過三十歲,那一刻,他們心里到底在憧憬一些什么?

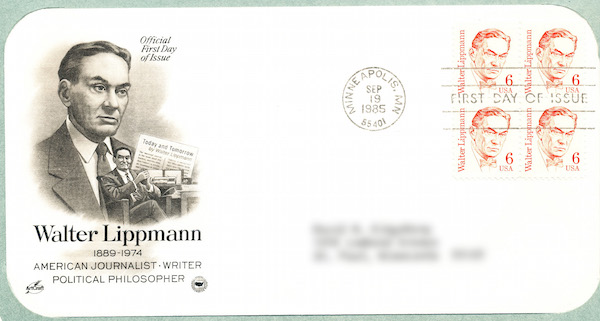

我還常常想起那個影響我走上職業記者道路的美國人。1908年,正在哈佛讀二年級的沃爾特·李普曼就住在查爾斯河畔的某一座學生公寓,一個春天的早晨,他忽然聽到有人敲房門。他打開門,發現一位銀須白發的老者正微笑地站在門外,老人自我介紹:“我是哲學教授威廉·詹姆斯,我想我還是順路來看看,告訴你我是多么欣賞你昨天寫的那篇文章。”我是在十八歲時的某個秋夜,在復旦大學的圖書館里讀羅納德·斯蒂爾那本厚厚的《李普曼傳》時遇到這個細節的,那天夜晚,它像一顆夢想的種子不經意掉進了我尚未翻耕過的心土中。

在此后的很多年里,我一直沉浸在李普曼式的幻覺中:我幻想能夠像李普曼那樣的知識淵博,所以我在大學圖書館里“住”了四年,我的讀書方法是最傻的那種,就是按書柜排列一排一排地把書讀下去;我幻想成為一名李普曼式的記者,在一個動蕩轉型的大時代,用自己的思考傳遞出最理性的聲音,我進入了中國最大的通訊社,在六年時間里我幾乎跑遍中國的所有省份;我幻想自己像李普曼那樣的勤奮,他寫了36年的專欄,一生寫下4000篇文章,單是這兩個數字就讓人肅然起敬,我也在報紙上開出了自己的專欄,并逼著自己每年寫作一本書;我還幻想像李普曼那樣的名滿天下,他讀大學的時候就被同學戲稱是“未來的美國總統”,26歲那年,正在創辦《新共和》雜志的他碰到羅斯福總統,總統笑著說:“我早就知道你了,你是全美三十歲以下最著名的男士。”

當然,我沒有成為李普曼,而且看上去將終生不會。

我遇到了一個沒有精神生活的物質時代。財富的暴發成為人們唯一的生存追逐,沒有人有興趣聆聽那些虛無空洞的公共議題,如果李普曼的《新共和》誕生在今日中國,銷售量大概不會超過2000冊,社會價值的物質性趨同讓這個國家的知識分子成為最邊緣、最被扭曲和受冷淡的一個族群。

這里沒有李普曼的新聞傳統和傳播土壤,思想在一條預先設定好的堅壁的峽谷中尷尬穿行,新聞淪為意識形態的“弄臣”。

我沒有辦法擺脫自我的膽怯和生活的壓迫。我躲在一個風景優美的江南城市里,早早地娶妻生子,我把職業當成謀生和富足的手段。我讓自己成為一個“財經作家”,在看上去輿論風險并不太大的商業圈里揮霍自己的理想。李普曼寫給大學同學、也是一位偉大記者約翰·里德――他寫出過《改變世界的十天》――的一句話常常被我用來做自我安慰:“我們都成了精神上的移民。”

這些年來,我偶爾回頭翻看李普曼的文字會坐立不安。這個天才橫溢的家伙著述等身,但被翻譯到中國卻只有一本薄薄的《公眾輿論》,這是他32歲時的作品。在這本冊子中,他論證了“公眾輿論”的脆弱、搖擺和不可信任。他指出,現代社會的復雜和規模使得一般人難以對它有清楚的把握。現代人一般從事某種單一的工作,整天忙于生計,既沒有時間也沒有心思去深度關切他們的生活世界。他們很少認真涉入公眾事務討論。他們遇事往往憑印象、憑成見、憑常識來形成意見。正因如此,社會需要傳媒和一些精英分子來梳理時政,來抵抗政治力量對公眾盲視的利用。這些聲音聽起來由陌生而熟悉,漸漸地越來越刺耳,現在我把它抄錄在這里,簡直聽得到思想厲鬼般的尖叫聲。

盡管遙不可及,但這個人讓我終身無法擺脫。我常常會很好奇地思考這個國家的走向與一代人的使命――這或許是李普曼留給我們這些人的最后一點“遺產”,我們總是不由自主地沉浸在大歷史的苦思中而不能自拔――當物質的繁榮到達一定階段、當貧富的落差足以讓社會轉入另外一種衍變型態的時候,我們是否已經儲備了足夠的人才和理論去應對一切的挑戰?我們對思想的鄙視、對文化的漠然、對反省精神的抗拒,將在什么時候受到懲罰和報應?對于生活在這個時代的個人來講,這都是一些沒有辦法回答的問題。

這些年來,我把自己的時間大半都投入到中國企業史的梳理和寫作中,我想在這個極其龐雜卻并不遼闊的課題里尋找一些答案出來。我想靜下心來做一點事,為后來者的反思和清算預留一些略成體系的素材,我還企圖證明,這個社會的很多密碼和潛流可能會淹沒在中國經濟和公司成長的長河中。

我倒是做過一件與李普曼最接近的事情。

2005年,我創辦藍獅子財經出版中心,在一次版權交易中偶爾得悉,我當年在大學時讀過的那本《李普曼傳》(1982年,新華出版社版),并沒有得到作者羅納德·斯蒂爾的授權,是一本“盜版書”。于是,我設法找到了翻譯者,竟又得知斯蒂爾還活著,隱居在美國西部的一個小鎮上。我通過e-mail聯系上他,斯蒂爾對當年的“盜版”非常惱怒,得知我想再度得到授權,先是表示不信任,后又委派華人朋友到上海面談確認,經歷三年時間,到2008年11月,我終于購得中文版權,并出版了最新版的《李普曼傳》。此事幾經周折,結局卻得償心愿——我終于用自己的方式,對李普曼致敬。

在我的生命中,李普曼式的夢想早已煙消云散,唯留下的只有一些聽上去很遙遠、卻讓人在某些時刻會產生堅定心的聲音。1959年9月22日,李普曼在他的70歲生日宴會上說――

“我們以由表及里、由近及遠的探求為己任,我們去推敲、去歸納、去想象和推測內部正在發生什么事情,它昨天意味著什么,明天又可能意味著什么。在這里,我們所做的只是每個主權公民應該做的事情,只不過其他人沒有時間和興趣來做罷了。這就是我們的職業,一個不簡單的職業。我們有權為之感到自豪,我們有權為之感到高興,因為這是我們的工作。”

“因為這是我們的工作。”

二十多年前,一個叫吳曉波的中國青年讀到李普曼和他說過的這段文字。二十多年來,時光讓無數夢想破碎,讓很多河流改道,讓數不清的青春流離失所,卻只有它還在星空下微弱地閃光。

文載“吳曉波頻道”。澎湃新聞“翻書黨”經授權轉載“吳曉波頻道”所有吳曉波專欄。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司