- +1

我的父老鄉(xiāng)親|蕪湖老城:再看一眼,也許明年回家就不在了

【編者按】

2008年,蕪湖“古城改造”動(dòng)遷工程正式啟動(dòng)。就和很多其他城市古建筑的命運(yùn)一樣,蕪湖老城區(qū)的很多老房子,包括“十里長(zhǎng)街”的大部分都被陸陸續(xù)續(xù)拆掉。

曾經(jīng)的繁華終于化為塵土。

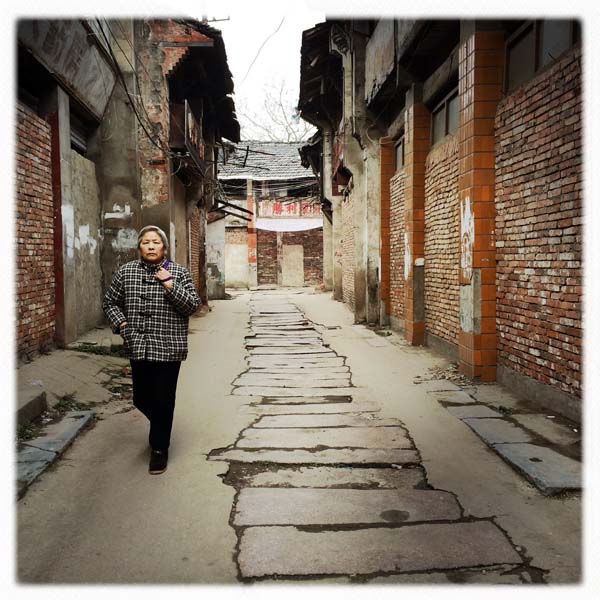

許多“老蕪湖”不得不離開熟悉的老屋小巷和街坊鄰居,搬去安置房或者等待被安置。

今天,我的父老鄉(xiāng)親是曾經(jīng)或還在蕪湖老城居住的人。

安徽蕪湖的老城區(qū)是從青弋江和長(zhǎng)江的交匯處發(fā)展起來(lái)的,這里有許多磚木結(jié)構(gòu)的徽式小樓,黑色的瓦、白色的馬頭墻、鏤空雕花的木窗。還有被稱為“十里長(zhǎng)街”的綿延的青石板路,多年前曾是繁華的商業(yè)街。

在小時(shí)候,老城區(qū)雖然繁華不及鼎盛時(shí)期,但仍然是個(gè)充滿市井氣息、生機(jī)勃勃的熱鬧地方,還常常可以用批發(fā)價(jià)在這兒買到文具、零食,日用品,和各種小玩意兒。我的初中三年也是在這里的儒林中學(xué)度過。

六年前,由于家鄉(xiāng)的“古城改造”計(jì)劃,老城區(qū)啟動(dòng)了動(dòng)遷的步伐,奶奶也不得不搬離了居住了半個(gè)世紀(jì)的老宅。我也沒有再回來(lái)過,直到今年的春節(jié)。

奶奶住的老宅有個(gè)很美的名字,叫“雅積樓”,是儒林街上頗具傳奇色彩的一棟建筑,有人說(shuō),湯顯祖當(dāng)年在這里寫了《牡丹亭》。爺爺是附近中學(xué)的老師,大學(xué)的時(shí)候研究古典文學(xué),據(jù)說(shuō)文革的時(shí)候,他冒死埋了好幾箱古書在院子里藏起來(lái)。

后來(lái)我上高中,學(xué)到《牡丹亭》,便來(lái)翻爺爺留下來(lái)的線裝書看。現(xiàn)在,老宅的門被水泥封住,據(jù)說(shuō)得到這種“封門”待遇的老房子,便有保存下來(lái)作為“新古城”一部分被修繕的希望。

一番周折,汪阿姨找到了自己曾經(jīng)的家,她在老屋前留影紀(jì)念,說(shuō)是要給自己的子孫們看看。

校門口的街道不復(fù)存在,變成了土路。學(xué)校的大門也不見了,只有這樣一個(gè)圍墻的豁口通往母校。

現(xiàn)在老兩口在這里過渡,等新的安置房造好了再搬過去,高層電梯房,“新房子沒有老房子好!新房子,我們哪都不認(rèn)得,下了樓也不敢亂跑!”

他一人獨(dú)居,在醫(yī)院打雜為生,有一只小狗相伴。

現(xiàn)在教學(xué)樓成為了“大礱坊公共服務(wù)中心征收指揮部”。

儒林中學(xué)的臨時(shí)住戶里,有一家人靠做女式內(nèi)衣賺錢,把廣告寫到了圍墻上,地上還躺了一塊“蕪湖絲綢廠”的廠牌。該廠早在十多年前就關(guān)門了。

“輪椅”把躺在地上的廠牌扶了起來(lái),感慨道,“這個(gè)玩意有年頭了!現(xiàn)在什么都不在了。”

這里是蕪湖市青弋江上最早建橋處,舊為通津橋,建于16世紀(jì),后來(lái)屢毀屢建,現(xiàn)在的這座建于1957年。

附近,一座新的弋江橋已經(jīng)開建,一旦建成,這座老橋也將被拆除。

更多澎湃新聞視覺產(chǎn)品請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):“觀看方式” thepaperphoto

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司