- +1

體質指數出了歐美就不準?中國人要有自己的肥胖標準

原創 鯨魚 醫學界內分泌頻道

*僅供醫學專業人士閱讀參考

BMI“一刀切”作為衡量肥胖程度的指標還是具有很大缺陷!

本文提要

體質指數:放之四海皆不準的指標

歐美經驗:不同族裔需要不同標準

中國數據:中國人真的是經不起胖

1

體質指數:

放之四海皆不準的指標

體質指數(kg/m2)=體重(kg)/身高(m)的平方——這樣一個簡單的公式大約誕生于十九世紀。比利時通才凱特勒(Lambert Adolphe Jacques Quetelet)1835年出版的《論人》(Sur l’homme)第二冊的第二章首次提出了人的身高與體重的增長之間存在關系。爾后,人們逐漸將體質指數(BMI)確定為評估個體是否超重的指標。然而,這一最常用的肥胖指標卻不斷受到新證據的挑戰。

圖 1.1 “發明”BMI的凱特勒和他的著作《論人》

到了上個世紀九十年代,世界衛生組織(WHO)的專家委員會提出BMI≥25.0 kg/m2為超重,而BMI≥30.0 kg/m2為肥胖[1]。然而這一臨界值的確定主要是基于歐美白種人中BMI與死亡風險之間的觀察結果而確定,對于其他族裔的人群是否適用其實一直存疑。在這一觀點提出之后,新的研究也一直顯示亞洲人群的BMI只要稍稍高一點,死亡風險就大大增加。

為了回應這些不斷涌現的新證據,WHO在2004年建議將南亞肥胖人群的肥胖臨界值降低到27.5 kg/m2[2]。英國國立健康與臨床優化研究所(NICE)指南根據這一建議,把南亞和華裔人群觸發生活方式干預的BMI降低到了27.5 kg/m2[3];而美國糖尿病協會(ADA)也逐漸依據新的證據把印度裔美國人的肥胖和超重臨界點下降到了25.0 kg/m2和23.0kg/m2[4]。

不過,這一改變可能并不足以照顧到所有人。實際上,BMI最初根據白種人死亡風險確定超重和肥胖臨界點的做法很大程度上忽視了其他族裔人群的需要,自然就會放之四海皆不準。目前在黑種人、南亞裔、華裔和阿拉伯裔等人群中的證據依然不夠充分,難以為后續的治療管理提供足夠的支持。

2

歐美經驗:

不同族裔需要不同標準

最近發表在Lancet Diabetes Endocrinol上的研究[5]就試圖找出適合不同族裔人群的BMI臨界點,發現以白種人BMI為30 kg/m2時的糖尿病風險作為基準,南亞裔人群甚至還沒胖糖尿病風險就已經夠高,亞裔人群則在剛剛踏足“微胖”時就不得不小心了。

圖 2.1 研究的第一作者Rishi Caleyachetty博士

這項研究使用了來自英格蘭全科醫生醫療網絡的跨初級醫療保健的電子健康記錄和二級醫療保健記錄的數據,納入了超過147萬名參與者的數據,其中白人超過133萬人、南亞裔人群超7.5萬人、黑人接近5萬人、華裔人群略超1萬人、阿拉伯裔為2764人。研究以白種人肥胖值,即BMI達到30.0 kg/m2時的糖尿病風險作為基準,確定了不同族裔人群達到相同風險時的BMI臨界值。

結果發現,在中位6.5年的隨訪期間,有將近10萬名(6.6%)的參與者被診斷為2型糖尿病。在白種人BMI為30.0 kg/m2時的糖尿病風險水平下,南亞裔人群甚至都還沒超重就需要面對同樣水平的糖尿病風險,BMI臨界值僅為23.9 kg/m2(95%CI 23.6-24.0 kg/m2),真的是輸在了起跑線上。

而在華裔人群中相應的BMI臨界值為26.9 kg/m2(95%CI 26.7-27.2 kg/m2),與阿拉伯裔的26.6 kg/m2(95%CI 26.5-27.0 kg/m2)接近,而黑人的相應BMI臨界值為28.1 kg/m2(95%CI 28.0-28.4 kg/m2)。以白種人BMI為25.0 kg/m2時的糖尿病風險為標準時也有相似的結論。

圖 2.2 南亞裔風險飆升,華裔人群夾在中間

這一研究的結論與之前多個研究頗為契合[6-9],研究者紛紛發現,BMI作為衡量肥胖程度的指標還是具有很大缺陷,如果不同族裔人群達到同一糖尿病風險水平的BMI臨界值不同,那么BMI相關的其他疾病風險也許同樣各異,一刀切的方法對于BMI和2型糖尿病風險的管理確實不起作用,需要根據不同人群其特點提供適當的臨床監測。

3

中國數據:

中國人真的是胖不起

2020年版的《中國2型糖尿病防治指南》[10]指出超重和肥胖患病率增加是我國糖尿病流行的影響因素之一,與城市化、老齡化以及遺傳易感性并列。超重和肥胖人群的糖尿病患病率顯著增加。

不過,為了能更好地反應中國人群的糖尿病風險,就不能跟著歐美人用25 kg/m2和30 kg/m2的老臨界值。中國肥胖問題工作組在2002年就提出了24 kg/m2和28 kg/m2的新方案,同時以男性腰圍≥85cm和女性腰圍≥80cm為腹部肥胖的標準[11]。最近的研究則進一步分析了BMI和腰圍對于死亡風險、主要慢性疾病和代謝異常的影響[12-15]。

圖 3.1 中國慢性病前瞻性研究

這一系列的研究均基于中國醫學科學院與英國牛津大學聯合開展的中國慢性病前瞻性研究(China Kadoorie Biobank)項目。研究在中國的5個農村和5個城市招募了超過50萬名當地常住居民,在2004-2008年進行了基線調查,并在2013-2014年抽取了2萬名健在的參與者開展了第二次調查,分析了BMI和腰圍對健康的影響。

隨訪7.2年之后的結果主要關注了BMI與死亡風險之間的關系,發現與BMI 20.5-22.4之間的參與者相比,BMI<18.5 kg/m2、BMI 18.5-20.4 kg/m2和BMI ≥35 kg/m2參與者的全因死亡風險升高。各項疾病死亡風險相對較低的BMI范圍分別為缺血性心臟病 18.5-23.9 kg/m2、腦血管病<26.0 kg/m2、惡性腫瘤 26.0-34.9 kg/m2、呼吸系統疾病24.0-25.9 kg/m2。不過,后續的研究發現,雖然BMI與死亡風險之間的關系呈現U型,但腰越粗越容易死卻是事實。

圖 3.2 BMI與各項疾病死亡風險之間的關系呈現U型

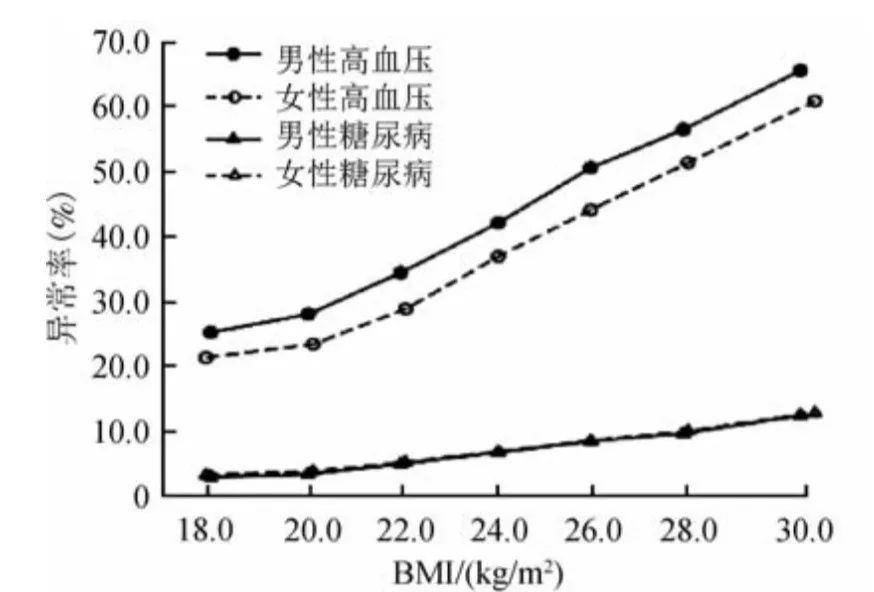

隨著BMI和腰圍的增加,高血壓、糖尿病、血脂異常的患病率都不斷上升。研究根據最新結果選取的男性和女性超重BMI臨界值均接近于24.0 kg/m2,而各項疾病的肥胖臨界值在27.0-28.9 kg/m2之間,多數接近28.0 kg/m2,故仍以28.0 kg/m2為肥胖的臨界點。男性腰圍的臨界值接近85cm,而女性腰圍的臨界值在80-85cm之間。

圖 3.3人胖腰粗,高血壓、糖尿病找上門

要管理肥胖,首先還是要有中國人自己的肥胖標準。之前的多族裔研究[5-7]中,華裔人群超重的BMI臨界值在23.6-26.0 kg/m2不等[5-7],而在最近中國人的研究[16-18]中,男性超重的BMI臨界值在23.2-26.3 kg/m2不等,女性則在22.1-24.4 kg/m2不等,繼續支持原本24.0 kg/m2的標準。

目前,中國的肥胖大流行已經成為不爭的事實[19],但肥胖的后續管理措施卻并未完全跟上[20],甚至已經到了Lancet Diabetes Endocrinol急得要發一串文章大聲疾呼的程度了!參考文獻:

[1] WHO. Physical status: the use and interpretation of anthropometry. 1995. Accessed via https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/37003/WHO_TRS_854.pdf on 2021-06-03.

[2] WHO Expert Consultation. Appropriate body-mass index for Asian populations and its implications for policy and intervention strategies. Lancet. 2004 Jan 10;363(9403):157-63. doi: 10.1016/S0140-6736(03)15268-3.

[3] National Institute for Health and Care Excellence. BMI: preventing ill health and premature death in black, Asian and other minority ethnic groups. Public health guideline [PH46]. July 3, 2013. Accessed via https://www.nice.org.uk/guidance/ph46 on 2021-06-03.

[4] Misra A. Ethnic-Specific Criteria for Classification of Body Mass Index: A Perspective for Asian Indians and American Diabetes Association Position Statement. Diabetes Technol Ther. 2015 Sep;17(9):667-71. doi: 10.1089/dia.2015.0007.

[5] Caleyachetty R, Barber TM, Mohammed NI, Cappuccio FP, Hardy R, Mathur R, Banerjee A, Gill P. Ethnicity-specific BMI cutoffs for obesity based on type 2 diabetes risk in England: a population-based cohort study. Lancet Diabetes Endocrinol. 2021 May 11:S2213-8587(21)00088-7. doi: 10.1016/S2213-8587(21)00088-7.

[6] Chiu M, Austin PC, Manuel DG, Shah BR, Tu JV. Deriving ethnic-specific BMI cutoff points for assessing diabetes risk. Diabetes Care. 2011 Aug;34(8):1741-8. doi: 10.2337/dc10-2300.

[7] Ntuk UE, Gill JM, Mackay DF, Sattar N, Pell JP. Ethnic-specific obesity cutoffs for diabetes risk: cross-sectional study of 490,288 UK biobank participants. Diabetes Care. 2014 Sep;37(9):2500-7. doi: 10.2337/dc13-2966.

[8] Cummings DE, Rubino F. Obesity: what's in a word? Lancet Diabetes Endocrinol. 2021 May 11:S2213-8587(21)00122-4. doi: 10.1016/S2213-8587(21)00122-4.

[9] Wise J. Diabetes: BMI cut-offs designed to trigger action are too high for some ethnic populations, say researchers. BMJ. 2021 May 12;373:n1217. doi: 10.1136/bmj.n1217.

[10] 中華醫學會糖尿病學分會.中國2型糖尿病防治指南(2020年版).中華內分泌代謝雜志,2021,37(04):311-398.

[11] 中國肥胖問題工作組數據匯總分析協作組.我國成人體重指數和腰圍對相關疾病危險因素異常的預測價值:適宜體重指數和腰圍切點的研究.中華流行病學雜志,2002(01):10-15.

[12] 醴湘,樊萌語,余燦清,郭彧,卞錚,譚云龍,裴培,陳君石,呂筠,李立明.中國成年人體質指數與主要慢性病死亡風險的前瞻性研究.中華流行病學雜志,2017,38(02):205-211.

[13] 李嘉琛,呂筠,高萌,余燦清,郭彧,卞錚,裴培,杜懷東,陳君石,陳錚鳴,李立明.中國成年人體質指數和腰圍與主要慢性病風險的關聯研究.中華流行病學雜志,2019(12):1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547.

[14] 高萌,魏玉蝦,呂筠,余燦清,郭彧,卞錚,裴培,杜懷東,陳君石,陳錚鳴,黃濤,李立明.中國成年人代謝異常相關的體質指數和腰圍切點研究.中華流行病學雜志,2019(12):1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540.

[15] Bragg F, Tang K, Guo Y, Iona A, Du H, Holmes MV, Bian Z, Kartsonaki C, Chen Y, Yang L, Sun Q, Dong C, Chen J, Collins R, Peto R, Li L, Chen Z; China Kadoorie Biobank (CKB) Collaborative Group. Associations of General and Central Adiposity With Incident Diabetes in Chinese Men and Women. Diabetes Care. 2018 Mar;41(3):494-502. doi: 10.2337/dc17-1852.

[16] Zeng Q, He Y, Dong S, Zhao X, Chen Z, Song Z, Chang G, Yang F, Wang Y. Optimal cut-off values of BMI, waist circumference and waist:height ratio for defining obesity in Chinese adults. Br J Nutr. 2014 Nov 28;112(10):1735-44. doi: 10.1017/S0007114514002657.

[17] Tseng CH, Chong CK, Chan TT, Bai CH, You SL, Chiou HY, Su TC, Chen CJ. Optimal anthropometric factor cutoffs for hyperglycemia, hypertension and dyslipidemia for the Taiwanese population. Atherosclerosis. 2010 Jun;210(2):585-9. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2009.12.015.

[18] Yu J, Tao Y, Tao Y, Yang S, Yu Y, Li B, Jin L. Optimal cut-off of obesity indices to predict cardiovascular disease risk factors and metabolic syndrome among adults in Northeast China. BMC Public Health. 2016 Oct 13;16(1):1079. doi: 10.1186/s12889-016-3694-5.

[19] Pan XF, Wang L, Pan A. Epidemiology and determinants of obesity in China. Lancet Diabetes Endocrinol. 2021 Jun;9(6):373-392. doi: 10.1016/S2213-8587(21)00045-0.

[20] Zeng Q, Li N, Pan XF, Chen L, Pan A. Clinical management and treatment of obesity in China. Lancet Diabetes Endocrinol. 2021 Jun;9(6):393-405. doi: 10.1016/S2213-8587(21)00047-4.

本文首發丨醫學界內分泌頻道

本文作者丨鯨魚

責任編輯丨嘭嘭

原標題:《體質指數(BMI)出了歐美就不準?中國人要有自己的肥胖標準!》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司