- +1

張鐵志對話陳綺貞:一個想當作家的歌手,她最愛哪些書?

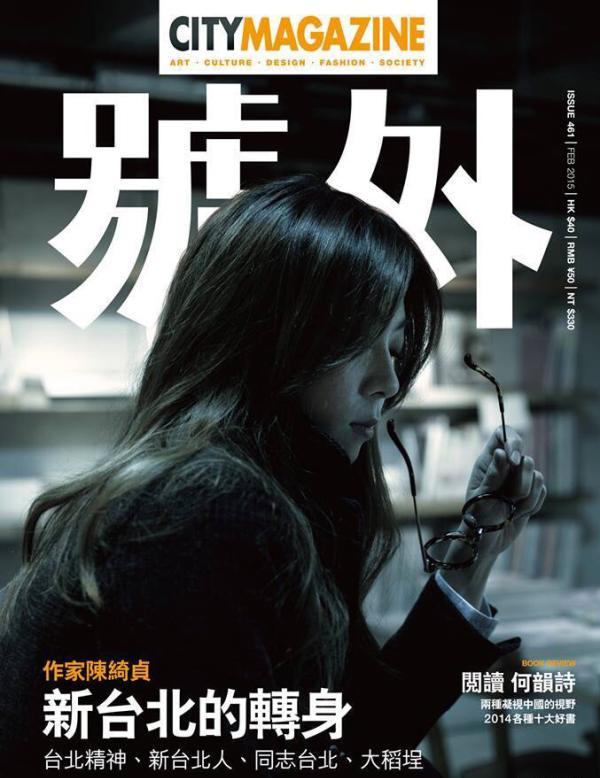

【編者按】香港雜志《號外》二月號封面人物為:作家陳綺貞。在華語樂壇出道10多年的臺灣歌手陳綺貞,不久前出版其第一本散文集《不在他方》。《號外》主編張鐵志與陳綺貞暢談最近在看的書、喜歡的小說、詩人、哪一本書改變她的人生等等,我們可以看到一個歌手對文學與哲學的熱愛。在張鐵志與陳綺貞的對話中,作為作家的陳綺貞列出了長長的閱讀清單。經《號外》授權,澎湃新聞轉載此篇對談。

創作歌手陳綺貞出版了她第一本散文書。從陳綺貞過去的創作來說,這似乎是一件很自然的事,奇怪的是反而這件事來的這么晚,奇怪的是,她一直很抗拒這件事。她自己給的理由是,因為她是一個非常挑剔的讀者。

大學之前,她把生命花在音樂上,大學讀了哲學系,被尼采改變她的生命,也刺激她的音樂創作,她也開始越來越進入文學,然后,成為我們知道的陳綺貞,這個時代的文藝女神。

小說家駱以軍說,“是不是所有人都欠陳綺貞一個療愈的時光?”“到底是個什么樣的方程式?到底是怎樣一個制造的秘密?到底是個怎樣的修補惡夢的少女神的機智?她可以贈與這么多人在最沮喪、最灰暗、最受創的時刻,一個療愈、一個清澈晶瑩的眼淚、一個好像一個看不見的一個女神來擁抱你。”

這篇深度訪談嘗試揭開這個秘密之洞的一隅,讓陳綺貞談她生命中的重要閱讀體驗,和她所生長的城市──臺北──如何滋養了她,并且讓她的音樂與文字療愈了我們。

張鐵志(以下略為張):我們從你的閱讀與生命經驗開始談吧。

陳綺貞(以下略為陳):很好耶,因為我覺得這個大概已經有七八年沒有過,這種專注在寫作或是閱讀的采訪,所以很認真準備喔。

張:你最近在讀哪些書?

陳:我最近在讀的書其實有好幾條線。比如說早上起床會看《一個青年小說家的告白》,那是艾可的講稿,重讀塔伯雷的《反脆弱》,還有讀林博文《60年代的悸動》、莫迪亞諾的《暗店街》。此外,我在演唱會的期間,會在睡前看金庸小說紓壓。還有,一個美食記者王瑞瑤最近有本書叫做《大廚在我家》,是寫她廚師老公的食譜,我做菜沒有靈感的時候,會看看(笑)。

我最近在海外巡回時,也會看《朗文英文字典》(笑),我把它拆成五小本隨身帶著看。可能是會緊張,所以會看字典來轉移注意力。我是按順序看,從A開始,已經看到C了。

張:現在是2015年年初,那么你去年最喜歡的書是哪些?

陳:讀到駱以軍《小兒子》很驚喜,父親這角色在我九歲時開始缺席,我一直在想我是否把自己內化成父親,試圖在家中取代父親的角色,當成對母親的補償和支持,去年初一位待我如同父親的長輩過世(一位推拿師傅),我又開始反復思考這些問題,加上那時身體就不太好,痊愈十年的憂郁癥好像又開始蠢蠢欲動,看了《小兒子》這本書,似乎松動我的恐懼,讓我把人生中的缺席缺憾不再無止盡放大,制止自己想象其實并不存在的困擾。

另外余華的《第七天》,讓人不寒而栗。Jannifer Igan的《時間中的癡人》、亨利米勒《北回歸線》也讓我很驚喜,這些都舍不得太快看完。

張:好,你平常讀哪一類較多啊?

陳:散文多,詩最少,因為詩密度最高也不能多。

張:但小說也蠻多的吧?看你剛才提到的這么多。

陳:我都一直覺得我不喜歡小說,可是我做了這個功課之后發現,其實也還蠻多的啊。其實我也很喜歡許多其他的形式,像日記,我喜歡畫家保羅克利的日記。這幾年愛上讀講稿,像是波赫士(即博爾赫斯)《波赫士談詩論藝》,卡爾維諾《給下一個太平盛世的備忘錄》,艾柯《一個青年小說家的告白》,納博科夫《文學講稿》,陳芳明的文學評論系列和《新臺灣文學史》。

陳:這個我想超久的。夏宇必定是。但我感覺我自己跟羅智成的光譜很近。他的《寶寶之書》是我的珍藏,書的空白處寫滿了讀詩的感想。

夏宇跟我距離很遠,雖然她說過要把我弄臟,但我也怕我把她漂白,像她這樣狂野的女子會跳進音符的限制里寫歌詞,就像是野放族群產生突變,而我就是養殖界的異類,只是比較幸運的“阿河”(R.I.P),她可以搭70次便車橫越古巴,我那天晚上去隔壁巷子喝一杯蜂蜜姜茶就腹痛進了開刀房......,因為體質的差異,在她的文字里我享受到迷失和美,我愛《腹語術》機鋒暗藏高端奸詐的幽默,因為我們的世界真的太嚴肅,嚴肅就不美了。

去年讀了葛楚·史坦(Gertrude Stein)的《Tender Button》,像被人拿了錘子敲了腦袋,還有攝影書也是詩,看杉本博司的照片就像讀詩。看Vivian Maier會想到Emily Dickinson。她們創作的領域都在極小的范圍,(在現代可能會被說是小清新吧),Vivian帶著小孩在自己的城市街拍,Emily喜歡花,烹飪,最后她根本就也不出門了。他們都在死后才被發掘出數量驚人的作品,證明不管需不需要溝通,他們都不得不與眾不同。

當然還有像辛波斯卡、聶魯達啊。他們給我的啟發有些是你明明是讀中文都讀不懂,但是它們可以越過語言的障礙,讓你知道他在講什么,而且你好像可以深入的知道,可以直接跟他溝通。有些事就是他讓你知道,世界上有個很美好的東西叫做霧,你就是在霧里面,你什么都看不清楚,你什么都不懂,但那個時候你知道你自己在迷失。我覺得那也是個很好的境界。

張:說得真好。

陳:我講了太久,講餓了我們就叫外賣吧。

(原注:綺貞確實很體貼地買了好吃的包子給大家吃。)

陳:我今天起床就在想一件事,詩如果它越靠近音樂的話,對我來講藝術價值比較高,比如余光中。它會讓我想要念出來,念了之后你感覺到它的音韻,就是比如說以前說蘇東坡等詩人,可能今天寫,明后天全城的人都會唱,那些東西是可以用來吟唱的,以此來傳誦下去。可是現在很多詩,不要說唱了,你連repeat都不太可能。當然詩的形式有很多種,不一定是說符合音樂的格律才是好詩,但我很喜歡能給我音樂的感覺,而不只是圖像感覺的。當然圖像詩也很棒啊。

陳:如果是小說家的話,其實我有三個all time favorite,就是艾倫·坡(即愛倫·坡)《黑貓,金甲蟲》、卡夫卡的《變形記》,還有《變身怪醫》的史蒂文森。徐四金也很喜歡啊,可是我覺得以形式創造者的角度跟藝術層次來說,我會選這三個。

我尤其對愛倫坡崇拜不已。我閱讀小說有幾個障礙,對話障礙(對話尷尬)、情節障礙(太復雜)、寫景障礙(寫得太細會分心)、人名(翻譯名稱太長會糊涂),這些小說都能越過我的障礙,順利和我溝通。

因為你看艾倫坡寫的偵探吶,或者是比較怪奇那種,他幾乎把所有可能的東西都講完了,比如金甲蟲這種形式的或是密室類型的,后面寫偵探小說的人好難突破。我覺得這樣的人讓我很admire,因為他不只是在寫,而是真的是在創造,不論形式或是敘事的方式。

張:就你剛才提到的三個,感覺你對于一些怪誕的、有想象力的作品比較有興趣。

陳:對啦,我覺得這是創造,而且他們用很短的篇幅就可以講完很多事情,兒童也都會懂。你看卡夫卡的《變形記》開場之后就是一個劇烈的轉折,可是你就會覺得人生真的就是這樣子的,你看我們每天看電視發生的這些詭異的事情,雖然很怪誕,但其實很真實。

不過,我最愛的小說是《羅麗泰》(即《洛麗塔》)跟那個《帕洛瑪先生》(卡爾維諾著)。

陳:我好喜歡這個問題喔,因為這個問題我想了兩天,可是就是很像是一個回溯自己的過程。

對啊,我覺得是尼采的《查拉斯圖拉如是說》,我今天有帶這本書來。我昨天重看時,竟然哭了(笑)。

上大學時我一直都不太快樂,憂郁的主因是我棄絕快樂,也輕視快樂,那時生活困頓也沒有快樂起來的理由,所以音樂是唯一的寄托,一直到上了尼采這門課,讀了《查拉圖斯特拉如是說》,那時我決定我要站在酒神的這一邊,似乎意識到過去體弱蒼老的靈魂正在覺醒,突然知道,我必須服從自己的意志,只要不背離自己的意志,就可以永遠年輕。因為過往我無意識地活在尼采所謂“阿波羅精神”主導的世界,一個有秩序,被要求精確復制的世界;被迫相信權威并被植入“得不到權威的認同就不能自我認同”的基因,這才是憂郁真正的原因。

苦痛雖然有價值,但快樂是無罪的,我所需要的獨立精神,根本不是我在找尋的任何精神,也不是任何我正在模仿的對象,而是我必須自己創造屬于我的獨立精神。我在課堂上常忍不住一直寫,每讀幾頁就情感澎湃,那是歌德的文字也比不上的激情,對比其他所讀的哲學,是一扇通往奇異的門,沒想到那扇門就是兩千年的現在。

“我是否還活著呢?”

“倘若有一日,我的智慧棄我而去——至少我的高傲尚可與我的瘋狂繼續一起飛揚”——查拉圖斯特拉如是說。

他給我最大的鼓勵就是說,與眾不同沒有什么了不起,可是當你意識到你不得不與眾不同的時候,那個跟生命搏斗的力量就出來了。然后我繼續去研究他,其實他并不是像我這樣吃便當,不在意人生的一些事情呀;他是相反,雖然他崇尚酒神,但他不喝酒,但他很在意他吃的東西,很在意呼吸新鮮空氣。我覺得這種生活的方式就是很反差,呈現出來的思想就是讓我很清楚的知道我要做什么,我不要的就是那種阿波羅太陽神的,而且這個就是我們面對的世界,讓我們感覺到壓抑跟痛苦的來源。

而且你知道他當時的書賣不到一千本(笑),所以那個在文字里面被解放。我昨天自己在家里看的時候就覺得,我現在沒有背離小時候的理想,不要背離自己的意志。

張:哪一本書特別讓你悲傷?

陳:我記得我在家看哭到快要抽搐,就是看余華的《活著》。他那個文字很簡單,那種農村生活也跟你八竿子打不著,可是人性都是一種普遍性吧。還有《流浪者之歌》、 《追風箏的人》。

張:哪一本書你是會一看再看的?

陳:就是金庸小說啊(笑),尤其是《射雕》,《射雕英雄傳》每回看完就會接《神雕俠侶》,我就覺得《射雕英雄傳》是最精彩的。

張:演出時看金庸小說這個習慣很多年了?

陳:對呀,因為演出時候的準備就是真的很枯燥,你得不斷的重復,所以你看這些江湖上的人招式,多多少少會有點振奮。

張:那你看這么多次還是會有樂趣?

陳:會呀,還是會每次看到這段想說,奇怪,我怎么一點印象都沒有(笑)。

張:那么,什么是你青春時期最愛的書?

陳:沒有,一本都沒有。我整個青春期幾乎沒看書,但是狂聽音樂彈吉他讀歌詞。只記得17歲的時候買了一本楊牧的《一首詩的完成》。

張:那30歲以后你最愛的書是什么呢?

陳:30歲以后就是什么都看啊,很像是一個腸胃變好了的大食怪,可能就是這樣把腸胃弄壞了。現在就比較偏食啊,就不會再覺得這本書我竟然沒看過,很慌張。

張:是,現在更知道自己該看書的方向了。

陳:對呀,沒看過就算了,這輩子也不可能看得完。對呀,而且像我都會自由搭配,比如說我一定同時看六本。

張:做菜的、小說和哲學,呵呵。

陳:對對對,有點像排骨跟雞腿(笑),加上一些小菜。

張:有沒有最愛的關于音樂的書啊,不管是音樂人的傳記或是談音樂的書?

陳:這個是有看一些,但是我覺得看來看去最厲害的還是Bob Dylan的自傳。Patti Smith的“只是孩子”也很好看,但Bob Dylan那個更音樂,里面還有寫他怎么寫歌詞啊,他怎么想三拍子,三拍對他來說有什么意義。真的很好看。

張:所以這本書對你的創作有啟發性嗎?

陳:有,非常有,就是當你知道Bob Dylan在寫一首歌的時候,他會找到一個model,找到一個他喜歡的歌者,從頭到尾,連他怎么彈、怎么唱,完全模仿。他也承認說他自己是有模仿,在改造,然后他會去背詩、抄詩,好應付他未來想要寫很長歌詞的技術。創作不只是靈感這件事而已,就是你看到他下的苦功是這么的多,懂的理論是這么的多,然后怎么去練習,我覺得這也是蠻鼓舞人的。

關于音樂還有一本書是很可愛的,是Victor L. Wooten的《The music lesson》,然后他是一個得過格萊美獎的貝斯手,他好像就是真的在音樂課,可是他講的很有趣。還有扎伊爾德《音樂的極境》。

張:對你來說,寫文章跟寫歌詞有什么不一樣?

陳:寫作是為了遺忘,寫歌是為了不被遺忘。歌詞是咒語,重復以后就會產生魔法的咒語。所以我必須寫我真的相信的事情,才禁得起重復,才會有力量。因為這世界真相紛呈,所以創作需要指鹿為馬的膽量,我不必知道Bob Dylan或陳升寫的是不是真的,但他能唱的讓我愿意相信我所相信的一切是真的就夠了。

有時候我看看舞臺上所有音樂家,明明我彈得最爛,我也覺得我唱得總是有瑕疵,但我相信我自己寫的這些,而且相信過千千萬萬遍,這都是我生命的一部份,有的還留有搏斗的痕跡。這讓我有膽量,走過這些眼睛雪亮的音樂家身邊,走到最前面,還把聲音開最大聲,而且一直唱下去,這種莽撞的勇氣,大概就是這些咒語給我的力量吧。

一首歌能做的事情真的很多,一首有感情的歌可以陪伴你,一首有思想的歌可以成為你的指引。寫歌詞也很像“火場逃脫術”,我常看新聞,一個人困在火場,離門邊只有一步卻來不及逃出。一首歌三分鐘,我只有三分鐘的時間,所以從開頭到結尾,每一句都很重要,決不能一步之差把自己永遠困住了。

歌詞以外的寫作沒那樣緊張,但更容易流露自己的想法。像是整理一團亂的思緒,寫完以后頭腦清醒,生活就能繼續下去。曾經不經意翻開一本書而得到啟發慰藉,我常會感覺文字之神從云端垂降一條細細的絲線,把我從生活的無能為力輕巧拖移,因為一再受到眷顧,所以當我困惑時,就會在寫作里找尋寄托。不過我常常寫完就忘得一乾二凈,也許這樣才能保持清醒和健康。

更重要的是,寫文章我永遠無法當自己的讀者,我只要看到自己的文章,我唯一想做的就是看看還有什么地方可以修改得更好。歌詞不會,一切都已成定局,往后我在唱的時候我也在聆聽,這是最大的差別。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司