- +1

假如你在宋朝挖到一塊“狗頭金”

最近新疆有位牧民,與朋友到阿勒泰地區的青河縣“合伙探金”,結果撞了大運,一日“他像往常一樣在青河縣境內一處礦區轉悠,突然看到地面上裸露著一塊黃燦燦的東西”,撿回家才知道這是一塊極貴重的“狗頭金”,重量接近8公斤,是迄今為止在新疆發現的最大一塊“狗頭金”。

但這位牧民且慢高興,因為有律師跳出來說,應該組織專家對金塊“進行鑒定,確定是否屬于天然礦產或文物;如果屬于礦產或文物,則需要上繳國家”。我知道,中國的《礦產資源法》與《文物保護法》確實規定“地表或者地下的礦產資源”與“境內地下、內水和領海中遺存的一切文物”歸國家所有。但牧民撿到的“狗頭金”基本上可以確定不屬于文物;那么它算不算“礦產資源”呢?我認為也不能算,因為“礦產資源”顯然指復數的礦藏,而非單個一塊石頭。

還有一名“法理學學者”大約根據《民法通則》的條文,也認為這塊“狗頭金”當屬國家所有,“因為發現、得到于國家的土地之上,其所有權關系應當是明晰的,并非必然的誰發現就應當歸誰”。《民法通則》確實有這么一條規定:“所有人不明的埋藏物、隱藏物,歸國家所有。接收單位應當對上繳的單位或者個人,給予表揚或者物質獎勵。”所謂“隱藏物”,即不易被發現、隱蔽的財物,將“狗頭金”納入“隱藏物”,大致是說得通的。然而,現行《民法通則》將無主物收歸國有的規定,是否符合現代國家通行的物權通例呢?又是否符合中國傳統的民法精神?

宋朝法律如何規定“埋藏物”的歸屬

讓我們假設,如果宋朝人發現了一塊“狗頭金”,當時的法律又是如何劃定它的物權歸屬的呢?

宋朝的文獻資料中不乏發現“狗頭金”的記錄,如周密的《齊東野語》記載說,北宋政和年間,“長沙、益陽山溪,流出生金數百斤,其間大者一塊至重四十九斤”。山溪流出“狗頭金”,被當時的地方官當成“祥瑞”,獻給朝廷。不過這塊“狗頭金”為何人發現,又如何到了官府手里,《齊東野語》并未交待清楚。不過,按照宋朝的立法,我們有理由相信,平民如果是在公地或自家田宅發現“狗頭金”,它毫無疑問將歸發現人所有,官府可以出資購買,但不得無償征收。

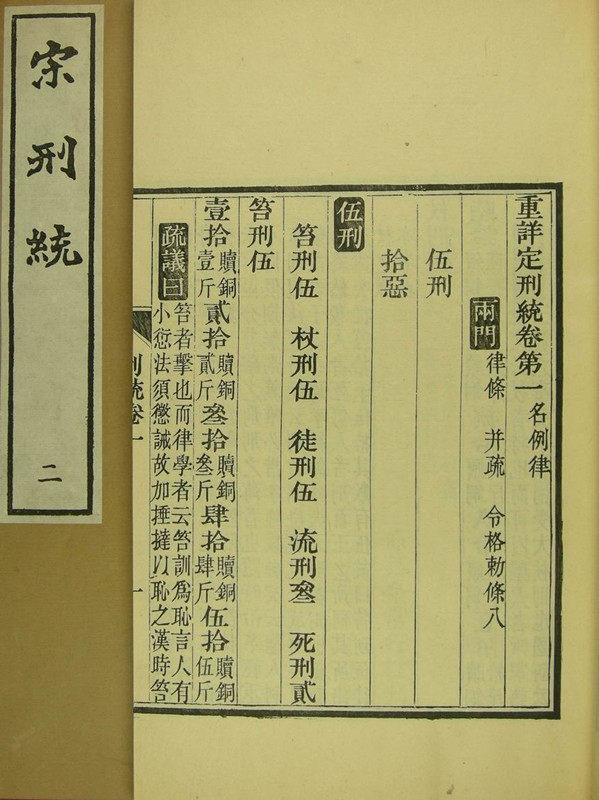

今日《民法通則》中的所謂“埋藏物、隱藏物”,宋人稱之為“宿藏物”。《宋刑統》與《宋令》都非常明確、細致地劃分了“宿藏物”的物權歸屬。請允許我將相關法律條文抄錄下來——

一、“諸官地內得宿藏物者,聽收”;

二、“凡人于他人地內得宿藏物者,依令合與地主中分;若有隱而不送,計應合還主之分坐贓論減三等罪,止徒一年半”;

三、“藏在地中,非可預見,其借得官田宅者,以見住、見佃人為主,若作人(即發現人)及耕犁人得者,合與佃、住之主中分”;

四、“其私田宅各有本主,借者不施功力,而作人得者,合與本主中分,借得之人,既非本主,又不施功,不合得分”;

五、“得古器鍾鼎之類形制異于常者,依令送官、酬直,隱而不送者,即準所得之器坐贓論減三等”。

這些條款見于《宋刑統》,《宋令》也有類似立法:“凡于官地得宿藏物者,皆入得人;于他人私地得,與地主中分之;若得古器形制異者,悉送官,酬直。”

根據上面援引的法律條文及宋人的立法精神,我們可以確知,在宋代,一件被發現的“宿藏物”應當歸誰所有,將取決于這件“宿藏物”的所在地點,以及它是否屬于“古器鍾鼎之類”、“形制異于常”的珍稀文物。

——如果平民在自己的土地、住宅或者公共田宅中發現了“宿藏物”,那么“宿藏物”的物權將歸發現人所有;

——如果在他人的田宅發現“宿藏物”,則“宿藏物”的物權由發現人與業主均分,倘若發現人不歸還業主應得的那部分收益,則按盜竊罪減三等論罪,以發現人應交還業主的那部分收益計贓;

——如果在已經租賃出去的公地、官宅發現了“宿藏物”,則由發現人與承租人均分“宿藏物”;

——如果發現“宿藏物”的田宅乃承租自私人,由發現人與業主共同享有“宿藏物”所有權,承租人如果在發現“宿藏物”的過程中未出功力,將無權參與分配。

——如果發現的“宿藏物”是珍稀文物,則必須報官,當然官府不能無償征收這件“宿藏物”,而是要按“宿藏物”的估價掏錢購買,發現人如果“隱而不送”,同樣按盜竊罪減三等論罪,以發現人得到的“宿藏物”價值計贓。

可以看出來,宋朝政府對于“宿藏物”物權歸屬的立法,采取了“先占取得”的原則,承認并保護發現人的物權,同時兼顧“宿藏物”所在地的業主的權利,政府不與民爭利,即使出于保護珍稀文物之目的,要求“得古器形制異者,悉送官”,政府也要向發現人支付價錢。

在洛陽買房補交“掘錢”

由于國家法律承認并保護“宿藏物”發現人的權利,宋朝洛陽形成了一個非常獨特的住宅交易慣例:“凡置第宅未經掘者,例出掘錢”。凡未經挖掘的宅第,如果你想盤買下來,業主會要求你補償一筆“掘錢”。為什么?原來洛陽為前朝古都,居住者非富即貴,“地內多宿藏”,往往一挖就能挖出不知什么年代什么人埋下的財物。

曾有一位姓張的宰相,“以數千緡買洛大第”,價錢都談好了,但賣家臨時又提出要加“掘錢”千余緡,否則房子就不賣了。張宰相對這宅第志在必得,只好同意多掏這筆“掘錢”。大家都認為張宰相太傻,被宰了,花了冤枉錢。誰知張宰相在翻修宅第時,真的從地下挖出一個石匣,“不甚大,而刻鏤精妙,皆為花鳥異形,頂有緣字二十余,書法古怪,無人能讀”。打開石匣,里面有“狗頭金”數百兩。“鬻之”,“金價正如買第之直”,“不差一錢”。換言之,張宰相白得了一套宅子。

這一故事記錄在沈括的《夢溪筆談》。沈括記載此事,本意是想表達一種“數已前定”的宿命論。但我們不妨從社會史的視角來解讀這個故事:如果宋朝法律不承認發現人對于“宿藏物”的所有權,張宰相挖到的金子能合法地賣出去嗎?洛陽能形成“凡置第宅未經掘者,例出掘錢”的交易慣例嗎?顯然不可能。因為你挖到的財物如果悉數被政府收為國有,必不可能影響房產交易的價格。

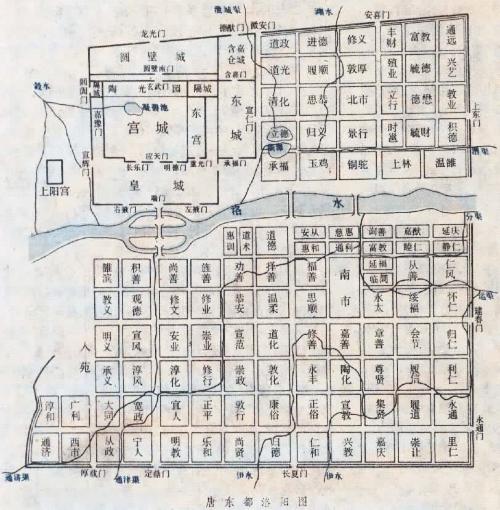

這里需要補充說明的是,宋朝關于“宿藏物”所有權的立法,繼承自唐朝法律,只是比唐朝立法更為詳盡。《唐律疏議》規定:“凡人于他人地內得宿藏物者,依令合與地主中分”;“得古器、鐘鼎之類,形制異于常者,依令送官酬直”。《唐令》亦規定:“諸官地內得宿藏物者,聽收;他人地內得者,與地主中分之;即古器形制異者,悉送官酬其值。”可見物權立法在中國其實源遠流長,許多人認為中華法系沒有民事立法傳統,顯然是偏見、成見。

明王朝對“宿藏物”的物權立法,出現了退化,《大明律》規定:“若于官私地內掘得埋藏之物者,并聽收用。若有古器鐘鼎符印異常之物,限三十日送官,違者杖八十,其物入官。”法律不再區分“宿藏物”所在地的產權區別,一概將“宿藏物”歸發現人所有,顯得比較粗糙;而“古器鐘鼎符印異常之物”,則沒收入官,不再向發現人支付價錢。不過,明清法律對“宿藏物”物權歸屬的劃定,大體上還是遵循“先占取得”的古老慣例。

“先占取得”原則的西方法律淵源

當今絕大多數國家關于“無主物”所有權取得的民事立法,也都采用“先占取得”的原則,比如德國的《民法典》規定,“每一個自主占有人都可以先占無主動產”,“發現因長期埋藏而不能查明其所有權人的物,并因發現而占有該物時,其所有權的一半歸屬于發現人,另一半歸屬于寶藏埋藏所在地的物的所有權人”。這樣的法律條文與立法精神,跟我們前面引用的宋朝律法幾乎如出一轍。

“先占取得”的物權原則,在西方也有著古老的法律淵源,古羅馬法就是這么規定的:“某人在自己的地方發現的財寶,被尊為神的阿德里亞奴斯遵循自然平衡,把它授予發現人。如果它是某人在圣地或安魂地偶然發現的,他作了同樣的規定。但如果它是某人在并非致力于這一業務,而是出于意外的情況下在他人的地方發現的,他將一半授予土地所有人。”

古今中外的法律都對“宿藏物”歸屬權作出了類似的劃分,并不是偶然。從法理上來說,無主物所有權的“先占取得”原則,乃是對人的自然權利的承認。所謂無主物,我們視其為造物主給予人類的恩賜,人類獲得造物主的恩賜,自古便以“先占先有”為通則。

中國現行的《民法通則》不承認無主物所有權的“先占取得”原則,將“所有人不明的埋藏物、隱藏物”確定為“歸國家所有”,只是通過最高法院的司法解釋對“埋藏物、隱藏物”發現人的權利作出有限的保護:“公民、法人對于挖掘、發現的埋藏物、隱藏物,如果能夠證明屬其所有,而且根據現行的法律、政策又可以歸其所有的,應當予以保護。”如果你證明不了你發現的“埋藏物、隱藏物”產權屬于自家,對不起,它只能上繳給國家。

由于法律沒有明確認可無主物的“先占取得”原則,于是,當有人撿到價值不菲的“狗頭金”,或者挖出價值連城的烏木時,總是要引發“歸誰所有”的爭吵。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司