- +1

當過順民殺過猶太人,歐洲“受害國”各有不愿示人的二戰記憶

今年是反法西斯戰爭勝利70周年。在剛過去不久的“國際大屠殺紀念日”暨奧斯維辛集中營解放70周年紀念活動上,德國總統高克、法國總統奧朗德、奧地利總統菲舍等49個國家和國際組織的代表,出席了波蘭奧斯維辛-比爾肯瑙集中營舊址的紀念活動。

華東師范大學歷史系教授孟鐘捷認為,大屠殺已經上升到了歐洲人對于二戰“共同記憶”的層面。從某種意義上而言,法國、奧地利、波蘭都是二戰時德國侵略的對象,都是受害者,他們為什么要和“侵略者”德國一起紀念大屠殺?從表面上看,他們似乎只要記住兩件事就夠了,一是己方如何英勇抗擊;二是對方如何的殘忍。但是,這三國對于二戰的記憶,真的只有這兩件事嗎?

2月4日,華東師范大學歷史系教授孟鐘捷接受澎湃新聞(www.kxwhcb.com)專訪,講述德國之外,法國、奧地利、波蘭等“受害國”那些曾經被掩藏起來不敢示人的二戰記憶。

法國:“抵抗”神話被打破了

澎湃新聞:提起二戰時期的法國,人們容易想到納粹德國占領下的法國傀儡政府“維希政權”,以及法國人為抵抗納粹德國和“維希政權”的“抵抗運動”。現在的法國人怎么看待“維希政權”?

孟鐘捷:1940年6月22日德國侵占巴黎,不久法國就出現了“維希政權”,其元首是法國元帥貝當。歷史學界出現過一個非常有名的詞叫“維希綜合癥”。提到“維希”,法國人渾身都會難過。我們大概體會不出這種難過,因為當我們提“汪精衛偽政權”時,不會覺得它和我們現在的記憶文化有什么關聯,它就是一個漢奸政權而已。但對法國人來講不一樣,因為法國于二戰剛結束時構建起來的“大部分人英勇抗德,小部分人才是法奸”的“神話”,到1968年后被打破了。

澎湃新聞:1968年前,所謂“神話”是什么?是如何構建的?

孟鐘捷:1944年巴黎光復后,第18任法國總統戴高樂說過這么一段話:“巴黎!她飽受折磨!她一度崩亡!她浴血奮戰!如今,她靠著自身的力量,在法國軍隊的援助下,在全民族的支持和擁護下重獲自由了。”這段話其實抹殺了很多東西,比如它完全忽略了盟軍在諾曼底登陸后對法國解放進程中所起到的作用,也避而不談“維希政權”。

我們來看時間表,1940年6月22日巴黎淪陷,在此之前,1939年8月23日,德國和蘇聯簽訂《德蘇互不侵犯條約》。這條約簽了后就有這么一個問題:共產國際領導下的其他國家的共產黨應該怎么反對德國?法國共產黨也遇到了這個問題,尤其在簽約一年后,法國淪陷,法國共產黨怎么辦?抵抗還是不抵抗?這種尷尬一直持續到1941年德蘇戰爭爆發,所有共產黨才能自然而然地反對納粹。那么,在1940年至1941年的這一年里,法國共產黨所做的事情就是他們所隱瞞的事情。

但是,巴黎光復后,戴高樂和法國共產黨對時局形成了共識。法國面臨重建,不允許民族撕裂,因此必須要構建并維持一種“神話”,即大部分法國人是反對納粹的,只有一小部分人同納粹及“維希政府”勾搭。

澎湃新聞:但是這樣的“神話”,到了1968年被打破了?

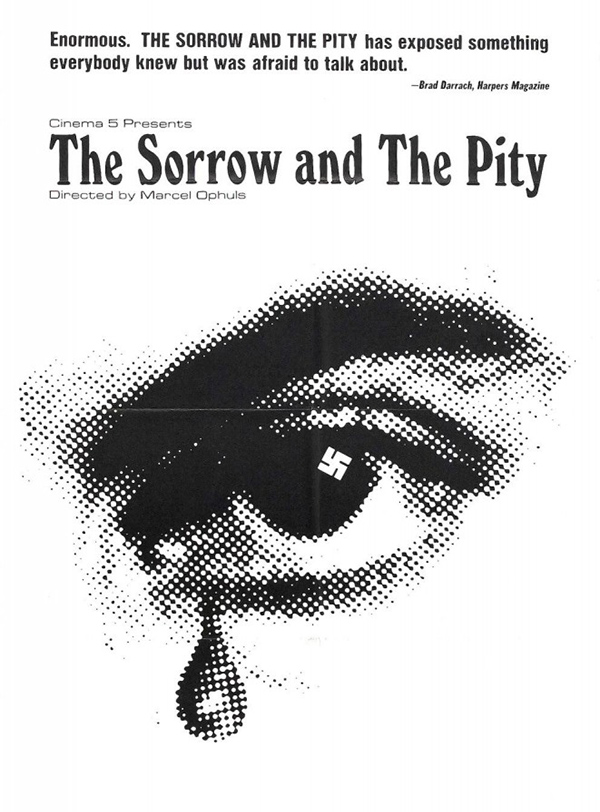

孟鐘捷:對。先是法國電影人開始對“神話”提出質疑。最令人震撼的是1969年取材于不少當事人的紀錄片《悲哀與憐憫》,講述的是二戰時期德國統治下的法國城市克萊蒙費朗。這部紀錄片指出,此城的法國人曾支持過維希政權甚至德國納粹。這部本打算于電視臺播放的影片,直到1981年才解禁。按法國公共電視網主席的說法,“這部片子正摧毀對法國仍有所裨益的神話”。

到了1973年,美國哥倫比亞大學教授羅伯特·帕克斯頓用法語出版的《維希法國》一書,更打破了法國人長久以來的共識。其中用大量的德國檔案資料說明,法國并無計劃抵抗德國,相反,貝當試圖和德國合作,以確保法國在納粹德國所統治的歐洲大陸上保有優勢地位。

顯然,這些史料的挖掘,對1968年以后法國在二戰中“抵抗者”等角色認知形成了很大的沖擊。法國人對“受害者”的自我定義,對“法奸”范圍的“小部分”描述都被顛覆了。法國人對于過去不再只有自豪,也感到羞愧,因為他們的“抵抗”在二戰中其實不占主導地位。1995年,時任法國總統的希拉克承認,法國是德國納粹迫害猶太人的幫兇,而他的幾位前任對這一話題都避而不談。

孟鐘捷:因為1968年出現了一場學生運動,對父輩的歷史責任進行“翻老賬”。戴高樂這代人那時都已老去了。隨著戴高樂1970年的逝世,其與法國共產黨之間的默契結束,大量的歷史事實被揭露出來。人們發現,其實法國人,包括維希政府,在迫害猶太人方面絲毫不亞于德國納粹。

后來,有位德國人寫過一篇論文,去論證法國的猶太人被捕,更多地是出于維希政府的主動性而非納粹要求,所以法國人應該為此道歉。這件事在1980年代就形成了很大爭論。當時法國總統密特朗公開發言稱不要再爭論了,法國民族好不容易從戰爭中走出來,不要再把傷口撕裂了。

但是,新一代的歷史學家不認這一套,他們覺得應該有追求真相的權利,因此法國的歷史學界繼續揭露事實。這也是為什么現在巴黎專門有個猶太人博物館來紀念維希政府期間被害的猶太人。后來,法國共產黨也道歉了,承認他們在二戰期間的行動并不都是正確的。

澎湃新聞:那么,現在法國官方對學生的教育中,是怎么定位維希政府的呢?“神話”被打破了嗎?

孟鐘捷:很難說。我曾經問過法國教授這個問題,他說教科書中對維希政府的評價不再是簡單的“一小部分人的政權”,而是說“很多老百姓都曾經犯過這樣的錯誤”。正因為如此,德、法可以走向共同和解的道路,可以把奧斯維辛作為一種歐洲紀念來看待。

法國人對二戰的“神話”記憶確實已被打破,但也有些并不是神話。比如法國共產黨中的犧牲者、戴高樂做出的貢獻等,確實也為大家承認。只是,有些東西也不能否認:第一,維希政府當時的確受到大部分法國民眾的歡迎;第二,維希政府當時的所作所為,并不僅僅出于納粹政府的壓力;第三,解放法國,盟軍也有功勞;第四,二戰中除了要譴責德國納粹之外,我們也要對西方歐洲文明進行反思。

奧地利和波蘭:都不只是無辜的受害者

澎湃新聞:1938年,納粹德國實現了德奧合并,奧地利到二戰結束前都受德國統治。似乎奧地利一直是特別無辜的形象?

孟鐘捷:奧地利也希望大家記住它這種無辜的身份。奧地利人在二戰后第一個跳出來說“我是受害者”,而且還是很特殊的受害者,因為其他國家都沒有像奧地利那樣受納粹統治如此之長。在戰爭結束后,奧地利遇到的情況比法國更糟糕,它被作為戰敗國處理,四國分區占領,最后達成奧地利是永久中立國的協議,奧地利才獲得獨立。

澎湃新聞:奧地利對于自己的二戰記憶,始終是受害者的形象嗎?

孟鐘捷:不是。其實從上世紀六七十年代開始,奧地利歷史學家就說這種記憶是錯誤的。首先,德奧合并在奧地利得到很高的支持率。這其實也很正常,希特勒自己就出生在奧地利,而且奧地利本來就是一個德意志國家。它在1871年俾斯麥統一時被排斥在外,但這只是權宜之計,大家都覺得德國和奧地利遲早會合并。一戰后,德國提出與奧地利合并,而《凡爾賽和約》卻持反對態度。1938年德奧合并時,政界反對,但老百姓是支持的。

希特勒在奧地利實行的鎮壓政策,鎮壓的是“反對政權的人”和“猶太民族”。東部的集中營內,其實很多看守都是奧地利人。所以奧地利人在反猶這方面也做過很糟糕的事情,包括維也納周圍也有很多集中營。直到1980年代,奧地利慢慢轉變了立場,開始向猶太人道歉,進行一些賠償。

澎湃新聞:波蘭呢?奧斯維辛集中營就在波蘭。

孟鐘捷:首先要厘清一個事實,奧斯維辛集中營內確實有很多波蘭的猶太人,但是波蘭人和波蘭猶太人不是一回事。除了德國之外,波蘭是二戰前猶太人聚居最多的國家,尤其在華沙。但是,波蘭猶太人最多,并不代表波蘭對猶太人好。“反猶”問題能成為今天歐洲人共同反思的問題,就說明二戰前“反猶”現象在歐洲是相當普遍的。

所以,奧斯維辛集中營的解放,對波蘭人的意義是很復雜的:首先,波蘭本來就存在“反猶”現象,以致于他們不能義正言辭地反對奧斯維辛;其次,德國人殺的猶太人不僅僅是波蘭猶太人,所以波蘭只以祭奠波蘭人的名義來紀念奧斯威辛集是有問題的;最后,波蘭和民主德國(東德)在冷戰時期同屬社會主義陣營,譴責德國又顯得不那么順理成章。

澎湃新聞:波蘭如何面對奧斯維辛集中營這段歷史?

孟鐘捷:我最近剛看了一篇論文,里面就提到了這個問題。奧斯維辛被解放之初,由波蘭人接手管理。他們在集中營里辦過一些展覽,但主題不是猶太人,而是非猶太人。從1947年開始,波蘭政府以及此前的戰俘強調奧斯維辛集中營的歷史是“波蘭民族與其他民族的災難史”,隨后敘述的是一種英雄式的斗爭史,從中導出反抗德國納粹的勝利故事。

1970年代,波蘭人還在奧斯維辛集中營的展覽中,著力宣傳受害者的“天主教徒身份”。波蘭是傳統的天主教國家,天主教勢力比較強大。1979年波蘭裔的教皇約翰-保羅二世訪問奧斯維辛后時,推動了更多教會標志的建設,其中就包括一個8米高的十字架,這也引起了很大爭議。

而隨著歷史的發展,證據不斷被挖掘出來,證明波蘭人對奧斯維辛也是負有責任的,所以波蘭人內心應該也是痛苦的。一方面,波蘭人要強調自己的受害者身份;另一方面,在奧斯維辛這個問題上,它的記憶明顯造成了對猶太人的二次傷害。到上世紀八九十年代,波蘭人才開始承認奧斯維辛里也死了很多猶太人。

不過,2011年,一位法國教授談到了波蘭的態度變化:波蘭和所有相關國家差不多,1990年代后都把奧斯維辛直接與猶太大屠殺掛鉤,造成了一定程度上的誤解。但其實奧斯維辛是大屠殺,殺的不只是猶太人,還有吉普賽人、波蘭人、蘇聯戰俘等。奧斯維辛里確實死了很多猶太人,但是把奧斯維辛等同于猶太大屠殺就有問題了。這是波蘭人自己都沒有意識到的問題。

澎湃新聞:似乎幾個國家的二戰記憶,都經歷過史料還原、發現和改變的過程?

孟鐘捷:確實,在這個過程中,你會發現歷史的復雜性。很多國家都希望把自己樹立為受害者,站在道德的制高點上,但事實總歸是事實,掩蓋其實于事無補。二戰的記憶之所以今天還能夠得到學術界的關注,還能被討論下去,是因為它是復雜的。復雜的背后,人們可以進一步去觀察國家的立場究竟是如何形成的、如何變化的。

在二戰記憶過程中,什么樣的情況下,國家能夠找到讓民眾反省的契機,同時通過對這種契機的尋找,讓不同國家對相同事情形成共同記憶,這大概是最令歷史學家感興趣的問題。

現在,關于記憶的研究是歷史學研究中非常熱門的話題。記憶研究越深刻,歷史學家對自己追求真相的能力越懷疑。我們往往會覺得歷史學家能夠恢復真相,但實際上,歷史學家還是活生生的人,他生活在特定時代,這樣一種特定時代給歷史學家一種無形的使命。無論歷史學家感覺到了這種使命的存在與否,都在不自覺中完成了時代需要他完成的事情。

澎湃新聞:這就像人的記憶都是有“選擇性”的,和所處的時代、環境都有關系?怎么理解時代對歷史學家的影響?

孟鐘捷:對。所以我說歷史學家會有時代的局限性,但同樣也能做出一些跨時代的東西。如今奧斯維辛成為一個隱喻,隱喻著歐洲人屠殺猶太人而不僅僅是德國人屠殺猶太人,或者也可以說是現代文明屠殺猶太人。這便是歷史學家對歷史記憶的貢獻。法國人在研究維希政權對猶太人的迫害時,從來沒有想過,原來法國人可以在這點上與德國人存在共性。

你可以說1960年代后的法國歷史學家堅持恢復歷史真相,反過來也可以說上一代法國人做的很糟。但一代代人都有自己的任務。1950年代到1960年代的歷史學家,對法國“抵抗”神話的建構是負很大責任的,但是這種責任不該僅僅由個人承擔,因為時代也把這種責任壓到了他們頭上。1945年法國要重新崛起、民族要振興,所以歷史學家需要完成這樣的使命。

而1960年代到1980年代的歷史學家,要完成的是打破神話的使命,他們認為找到了道德的制高點,所以拼命進行批評。但他們也犯了一個錯誤,即沒有理解時代中人所作出的決定。除了打破神話之外能不能再樹立點什么?這便是1990年代以來的歷史學家做的事情——在二戰記憶中樹立些正向的東西,與德國一起對整個世界進行反思,上升到共同記憶的層面。

這對我們中國也是很有借鑒價值的。我們一方面要不斷督促日本道歉,除設立南京大屠殺紀念日、增大國家紀念力度之外,還應考慮將之進一步上升為國際二戰記憶文化的組成部分。另一方面,我們也可以與時俱進地調整一些記憶內容,在哀悼逝者、痛斥兇手之外,尋找更有共性的回憶對象,如戰爭中光輝或丑陋的人性、追求和平的各種努力等,如此能在東亞戰爭記憶文化的建構中起到整合與領銜之效。

如果要做比較性研究的話,中國人多研究一下法國,還是有好處的。同樣是受到侵略,同樣是一半江山在別人手上,同樣是存在過傀儡政權。戰爭中不僅存在著各式間諜,還存在著順民。順民的存在對我們的民族性也是有反省意義的。

在二戰結束70周年之際,我們到底要紀念什么?戰爭記憶肯定不會只是記憶仇恨,主要紀念的是教訓。教訓究竟是什么?我們可以分成幾個方面來看,一是我們自身要強大,“落后就要挨打”是中國近代歷史以來的重要啟示;二是我們不要輕敵,揚長避短需要以虛心學習他者為前提;三是我們要有反省精神。既如魯迅先生那樣鞭笞民族陋習,又如歐洲人紀念奧斯維辛那樣警惕現代性的魔洞。

相關資料:

【法】奧利維爾·維韋奧卡《回憶法國抵抗運動,1945-2008》

【英】朱利安·杰克森《法國的合作、歷史和記憶》

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司