- +1

方所書店第二家為什么不在北京上海?因為“成都人熱愛生活”

黑禮帽加黒禮服,服裝品牌“例外”和方所書店的創始人毛繼鴻給人的第一感覺是從容、深沉,而只消跟他說上幾句話,一個理想主義者的“方所”式文藝范兒便一覽無余。

“多數人認為好像實體書店不行,我們為什么還要開?我覺得一個城市需要文化空間,需要一個可以感動人的空間,需要一個溫暖的空間,”1月29日,毛繼鴻在方所成都店開幕慶典上對媒體這樣表示。

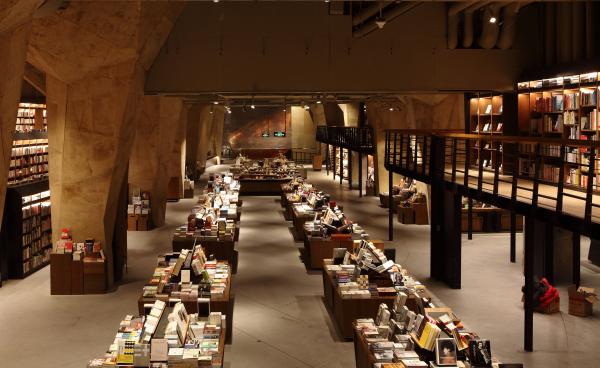

2011年,毛繼鴻在廣州推出方所書店。時隔三年之后,方所第二家店落戶成都:4000平方米面積,10萬種圖書,20萬冊書目,廣州店兩倍的規模,讓其迅速成為目前中國最大的民營書店。

“今年3月,會在重慶開一家方所,而年底會開到青島,預計2017年開到上海陸家嘴。”方所策劃總顧問、現任臺灣行人文化實驗室董事長廖美立透露。廖美立在臺灣地區有近20年的實體書店管理經驗,曾參與創辦誠品書店,有“臺灣地區書店女王”之稱。自方所創立之初,便成為了毛繼鴻不可或缺的幫手。

在電商的猛烈沖擊下,實體書店日漸式微,艱難度日。最近10年來,有近半實體書店紛紛凋敝,而方所卻如此緊鑼密鼓地逆勢而行,是一個理想主義者不顧“寒潮”的硬撐,還是另有破解“堅冰”的經營門道,亦或是實體書店的冬天已經過去?

方所廣州店圖書營業額占35%

毛繼鴻的身份很多重,在創立方所前,他曾是一名設計師,并創立了中國第一個設計師品牌“例外”服飾,主張東方當代美學。

不過,2011年毛繼鴻創立方所時,外界并不看好。不景氣的大環境下,還要完成從服裝到書店的跨界創新,這并非一件易事。

方所廣州店甫一亮相,便引發業內騷動。這是一家集書店、美學生活、咖啡、展覽空間與服飾時尚等混業經營為一體的文化空間。與其說是一個書店,更像是一個獨特的文化體驗館,涉及生活的各個方面,閱讀、生活、藝術、設計、時尚。主打美學產品,同時實現了服裝與書店的有機結合。

據悉,方所的美學生活產品來自全球的60多家品牌、2千多種商品品項。選品分區圍繞其藝術內涵進行搭配呈現,餐具、手工居家用品、文房精品等,無一例外的高價。

毛繼鴻曾對外表示,他對方所的投入并非出于商業利益最大化的考慮,而是寄托著自己的情懷和理想。面對媒體的提問,他始終以文化的角度談商業,而將經營層面的問題拋給搭檔廖美立。“做文化如果沒有對文化的理解和熱愛,去做好還是比較難的。”

毛繼鴻曾計劃花3年的時間讓方所實現贏利,而事實上方所廣州店熬過了長達兩年的虧損期之后才實現收支平衡。

外界普遍認為,混合經營是方所的立足之道,而服裝、植物、美學產品等圖書以外產品的利潤支撐了方所的運營。不過廖美立透露,方所廣州店整個書籍銷售部分超過了原來的預期,“圖書在業績表現和對人流貢獻上,占了很大的部分,圖書部分的營業額占35%。”這是一個足以讓人刮目相看的數字。

廖美立說,在方所廣州開店之前,很多調查指出可能一個月幾萬元或者十幾萬元的業績,結果最初的一個月,僅圖書部分的營業額就有至少150萬元,三年下來遠超預期。

去年一整年,廣州店人流量達到230多萬人次。“目前廣州店非節假日時間每天的客流量在三四千人,節假日在七八千人左右,而成都店非假期時間每天有七八千人,節假日最多達到一萬五至兩萬人。”在廖美立看來,方所吸引人的地方在于,“書店的空間慢慢從賣書或者賣美學生活產品,發展成提供很多藝術文化展延的東西。”

選擇成都是因為與方所理念契合

圖書是方所最為看重的一塊。據其團隊成員介紹,方所圖書分四大書區:港臺書區、人文文學書區、藝術設計書區和生活飲食書區,精選上萬種國內外港臺出版品,每個月從一千多種新品中遴選百余種最優質出版品,囊括人文、文學、藝術、生活等。

在成都方所的圖書結構中,以藝術、文學為核心,引進版圖書占比高達40%。臺版書分為生活、美學、文學類,經營誠品書店的經驗讓廖美立深知如何避開最容易被網絡沖擊的圖書。她透露,成都店在書種選擇上引進了很多的外文書,或者是圖像書、人文書。

成都市民夏女士告訴澎湃新聞(www.kxwhcb.com)記者,方所的書偏文藝清新范兒,很多日版、臺版圖書在別家書店很少見到,或者很少放在顯眼的位置。

小眾主義路線是方所一貫堅持的選書策略。據了解,方所特別成立了專業圖書采購部門,負責采購的員工幾乎都畢業于名校中文系、外文系,喜歡閱讀,有一定的閱讀量。他們被稱為“書店編輯”, 而不是傳統實體書店中的采購和陳列。他們的職責是選擇好書,并斟酌考慮書放在哪里才是正確的位置,最容易讓人一見傾心。通過特定的地理位置、顧客喜好,在圖書的經營品類和擺放布局上進行更精準有效的定位。

用毛繼鴻的話說,把第二家店開到成都的原因是“這個城市誕生了很多詩人、作家、藝術家,很多傳奇的人。成都人熱愛生活,與方所生活美學的理念更契合。”

毛繼鴻推崇詩意與人文,試圖將方所打造成一個文化藝術和公共空間的體驗之所,舉辦高質量的文化活動是方所迅速積聚人氣的關鍵因素之一。“我們在三年時間舉辦了將近300場文化活動,同時做了大概30到40場展覽,”他說。

據了解,2011年至今,方所廣州店僅跨界講座活動就舉辦了200多場,平均每月6—8場,涵蓋當代藝術、設計、建筑、時尚、電影、音樂、文學、歷史等文化領域,北島、陳丹青、梁文道、柴靜、賈樟柯、許鞍華、白先勇、閻連科等文化名人均為座上賓。而每次講座之后的簽書活動,人氣可謂爆棚,總能被搶購一空。

實體書店零售市場2014年首次回暖

近年來,實體書店如何在夾縫中求生存,一直是被探討的問題。被問及實體書店是否終將走向滅亡?廖美立給出了肯定的答案,“實體書店衰敗是大趨勢。”

而方所和誠品書店的成功似乎都在暗示,只有走混合經營的模式,實體書店才有立足的空間。

“大型民營書店很辛苦,必須要轉型,小型獨立書店,店老板要有學識,搜羅很多奇怪的書,既深又廣,才能維持發展,”她說。

越來越多的實體書店開始向方所這樣的多業態轉型,通過賣場改造吸引客流,在困境中摸索出“突圍之道”。近日發布的《2014年中國圖書零售市場報告》,則顯示出這種努力所帶來的成果:實體書店零售市場首次回暖。

該報告透露,2014年,實體書店圖書零售市場一改前兩年負增長的態勢,止跌回穩,增幅達到3.26%。無論在一線、二線還是三線城市,在大書城、中小書店還是民營書店,都實現了正增長,體現了實體書店一次顯著的整體回暖。

實體書店的寒冬是否已經過去尚不得知,但不少民營書店的轉型卻為未來的生存提供了一種可能的路徑。

一家好的書店,會成為一座城市的文化地標。就像毛繼鴻說的,“在互聯網時代,我希望人與人能夠交往、邂逅、相遇,這件事情已經變得非常重要、非常珍貴。我希望能把這個東西留在實體空間當中。”這應該是所有理想主義者的期許。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司