- +1

“熏肉致霾”真相調查:四川達州PM2.5是鋼鐵味非臘肉味

達州大力整治熏臘肉半個月后,主城區已聞不見臘肉味,但空氣污染依舊嚴重。

1月4日,達州當地媒體刊發一條熏臘肉系霧霾主因的報道,經網絡發酵,將這座名不見經傳的川東小城置于輿論風口。有網友感慨,每座城市的PM2.5都有自己的味道,而達州是臘肉味。

輿論喧囂卻遮蔽了兩個本質問題:為何默默無聞的達州突然晉身“污染重鎮”?空氣污染的主因又是什么?

一個背景不可回避。2015年1月1日起,達州開始根據2012年通過的新《環境空氣質量標準》,對外發布AQI(空氣質量指數)與PM2.5(細顆粒物)數據。猶如一面照妖鏡,新標準將這些多年來飽受污染侵害、又未被納入新標準評價體系的城市,暴露在公眾視野中。

澎湃新聞(www.kxwhcb.com)實地走訪、比對多項監測數據發現,在熏臘肉的煙塵背后,一家高能耗、高污染的重點企業——達州鋼鐵集團(下稱達鋼)隱藏其中,被普遍認為是達州大氣污染的元兇。

達鋼扎根達州已有50多年歷史,每年數億的稅收貢獻占達州全市財政三分之一。但其經年累月的污染,也成為從上至市委書記、下至普通市民的一塊“心病”。

如果說每座城市的PM2.5都有自己的味道,那么達州肯定不是臘肉味,而是鋼鐵味。

新環境標準下暴露的達州環境

“熏臘肉”一說最早源于《達州晚報》。1月4日,《達州晚報》刊發一條標題為副標題為“環保部門排查污染源頭,市民熏臘肉是主因”的報道,后經多家網站轉載。

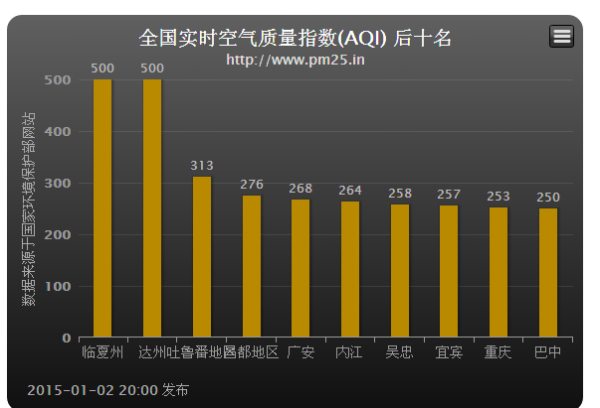

澎湃新聞記者查詢環保部發布的檢測數據發現,1月1日達州為重度污染,1月2日污染繼續加重,當晚8時的AQI飆升至471,空氣質量位列全國倒數第二,為嚴重污染級別。而同一時刻, PM2.5更是飆升至526(所有監測點1小時的平均值),監測圖標被描黑,這意味著監測數據已爆表(即超過常規空氣質量指數表格的范圍)。

值得一提的是,2014年6月1日,達州開始執行新的《環境空氣質量標準》,空氣質量監測評價形式從空氣污染指數(API)時代邁入空氣質量指數(AQI)時代,其最大的亮點是,新增了包括PM2.5在內的3項監測內容。

2014年12月30日,環保部發布消息,從2015年1月1日起,中國338個地級以上城市的1436個監測點位,將全部開展空氣質量新標準監測,并將實時公布監測數據。達州位列338個城市之中。

公開數據顯示,在發布新標準的數據之前,達州市環保局對外發布的空氣質量多為優或良。達州環保局辦公室的一名不愿具名的官員說,此前對顆粒物的監測為PM10(即可吸入顆粒物),因其濃度相對較低,因此所得到的監測數據較為理想。

達州市環保局法宣科科長張毅告訴澎湃新聞,為了應對相對嚴苛的新標準,達州許多工地從2014年12月底就被要求停工,“那幾天所有執法人員天天在外巡查”。

新標準儼然一面“照妖鏡”,將藏匿多年的環境痼疾暴露無遺。新標準監測數據發布的第二天,達州PM2.5就已爆表。

1月3日,達州市、區環保部門聯合排查污染源。在一次電視節目中,達州環保局副局長、兼新聞發言人饒兵做出分析,空氣污染主要有三個方面的原因,一是周邊工業企業污染物排放中的煙塵粉塵,二是道路運輸、建筑施工揚塵,三是進入冬季后不利的氣象條件、導致污染物難以稀釋、擴散和降解。饒兵隨后補充,“加之現在正值熏臘肉季節,廣大市民不規范熏制臘肉,加重了空氣質量的污染”。

然而,對于外界熱傳的“達州認定熏臘肉導致霧霾”的說法,達州環保局始終保持沉默。該局副局長饒兵回復澎湃新聞記者稱,自己接受過本地電視臺采訪幾次,“從未說過熏臘肉是導致霧霾主因”,此外再未就此事接受過采訪,主因一說從何而來不得而知。

對于為何不選擇辟謠,饒兵解釋說,“往往越解釋越說不清”。

用鐵錘打碎熏制灶臺

數據爆表讓達州環保部門“如坐針氈”。“那幾天我們成了‘舌尖上的環保局’,人人都在談論,連睡覺都睡不著”,達州環保局污防科一位負責人說。

在輿論的壓力下,達州環保聯合城管等多部門開始整治違規熏制臘肉現象,關閉了多家臘肉熏制工廠。在當地電視臺的節目中,執法人員用鐵錘打碎了一些居民私自搭建的熏制灶臺。

為此,達州專門規劃了8個臘肉集中熏制點,但因為位置偏僻,加之需要收費,人跡寥寥。前述污防科負責人坦言,這項工作遭到了許多市民反對,經常被辱罵,甚至在一次勸解過程中,一位執法人員與市民發生沖突,手指被掰斷。

在澎湃新聞記者采訪過程中,這位負責人指著環保局對面的一棟冒煙樓層,稱又有人在熏臘肉,并當面給達州城管局一位負責人打電話,協調查處。

1月26日,澎湃新聞記者在達州市區走訪,已見不到私自搭建的熏制點,也未見往年隨處可見的公開售賣的柏丫等熏制材料。整治行動趕走了臘肉味,但并未從根本上扭轉達州空氣污染的現實。

截至1月29日,達州1月份重度及重度以上污染天氣達18天,其中嚴重污染3天。無計可施的環保部門,只能求助人工降雨。環保部數據顯示,1月6日和1月7日,達州空氣質量為良,這期間達州實施了人工降雨。

但雨過天晴,AQI又開始爬升,一直維持重度污染上下。

前述達州環保局辦公室官員分析,熏臘肉會推高PM2.5,但影響并不大。達州空氣污染與城市人口、機動車輛,以及四面環山、空氣流通不暢的地理環境有關。

從官方到民間的一塊“心病”

達州環保局多位官員告訴澎湃新聞,霧霾天氣是包括熏臘肉在內的各種因素疊加的結果,至于各項因素所占比例,需要對污染物進行源解析。由于達州尚不具備這樣的硬件條件,因此無法給出準確答案。

不過, 該局污防科的負責人告訴澎湃新聞,“主要原因還是工業污染”。在達州,重點工業企業即是達鋼——這家臨近主城區最大的高能耗、高污染企業。實際上,達鋼對達州的空氣影響,早已是從官方到民間的一塊“心病”。

公開信息顯示,達鋼占地面積近2000畝,現有員工7000多人,年產生鐵350萬噸。達鋼排放的廢氣污染物主要有煙塵、二氧化硫、氮氧化物等。這三項污染物,均是AQI參考的主要指標,煙塵為PM2.5的主要監測對象。

達鋼始建于1958年,正是中國“大煉鋼鐵”的時代,達鋼是達州第一個年產值過百億的企業,最紅火時稅收貢獻占達州全市財政收入的50%以上。多年前,達州人曾以進達鋼工作為榮,但隨著城市規模的延伸,其污染問題也日益引發不滿。

1月25日下午,澎湃新聞記者來到位于達州西外片區的達鋼園區。這里毗鄰州河,附近不乏樓盤和商業區,巨大的煙囪吐著白色的煙霧,緩緩升騰到空中,逐漸散開,與灰色的天空連城一片。數據顯示,達鋼片區的空氣質量明顯比周邊其他區域差。

目前,達州共有6個空氣質量監測點,其中達州職業技術學院、市環境監測站、市政中心、達縣機關賓館和鳳凰小區,均已并入環保部監測網絡。

緊鄰達鋼的為市政中心監測點。5個監測點的多日數據顯示,市政中心監測點的AQI和PM2.5普遍高于其他監測點,且呈現出晚上高于白天的走勢。而此前,有村民質疑達鋼存在偷排,“白天冒出來的是白煙,晚上有時候就變成了黃色,還有藍色的火從煙囪噴出來。”

1月25日下午2時,澎湃新聞記者在達鋼西門附近觀察,當時,市政中心監測點的PM2.5為203,其余4個點的PM2.5均在200以下;1月26日凌晨0時,記者再次來到同一位置,明顯感到有刺鼻的氣味,達鋼園區一個煙囪噴出藍色火焰。此時,市政中心監測點的PM2.5為291,同樣高于其他四個監測點。

數據還顯示,在1月2日晚8時PM2.5爆表時,5個監測點中,市政中心監測點的PM2.5、PM10、二氧化氮、二氧化硫和臭氧8小時均值,都高于其他四個監測點。其中,PM2.5高達685、PM10高達917。

在達鋼工業園區對面的臨江村,巨大的轟鳴聲包圍著村莊。一位村民說,早在幾年前污染更嚴重,“每天都像放炮一樣”。如今煙塵依然很大,“洗過的衣服都不敢掛外面,晾干了又得重洗。”由于有親屬在達鋼上班,他不愿意暴露姓名。

“它也是最讓我們頭疼的,每年投訴最多。”張毅告訴澎湃新聞,去年達鋼因違法排污,有一次被罰7萬元。

達鋼排污曾被環保部點名

達鋼一位內部人士告訴澎湃新聞,為了節約凈化設備成本,晚上存在過偷排。不過,達鋼集團董事長王懷云在電話中婉拒了澎湃新聞的采訪,達州環保局多位工作人員也對此予以否認,“我們去檢查的時候,它排放的都是達標的”。

2010年5月,環保部公布了一批在城市污水處理、脫硫設施建設和運行等方面存在突出問題的地區和企業名單,達鋼位列其中。

另據《達州晚報》報道,2014年4月17日,達州環保世紀行采訪組在通達州西外鎮閣溪橋附近發現,達鋼旗下的一家子公司在生產過程中,排放的廢氣等不達標,環境污染嚴重。“滾滾黃煙沖天而起,整個廠區籠罩在一片煙霧中”。

達州環保局亦承認,達鋼附近的空氣與市民期待值仍有差距。張毅告訴澎湃新聞,達標排放并不等于完全沒有污染,環保部門只能對其偷排、超排行為進行處理。

“沒有別的辦法,除非搬遷。”張毅說。

事實上,有關達鋼搬遷的呼聲由來已久,周邊村民告訴澎湃新聞,“幾十年前就說要搬遷了”。

2011年1月11日,時任達州市長何健接受記者采訪表示,2010年,我們做了一個非常艱難的決定:新修編的達州城市總體規劃,確定用10年左右時間,將達州鋼鐵公司從達州城區整體搬遷到工業園區,還達州人民一個潔凈的環境。

2013年,達州市將達鋼搬遷轉型工程列入全市25個重大工程項目之一,并出臺了《推進達鋼集團搬遷轉型工作方案》。

1月29日,達鋼新聞科一位蒲姓負責人告訴澎湃新聞,目前搬遷計劃仍只是“提上了議事日程”,選址尚未敲定。她說,由于受到鋼鐵市場大環境不佳的影響,達鋼的日子也不好過,不得不依靠集團其他業務支撐,搬遷需要耗費的資金太大。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司