- +1

斷壁殘垣,伊朗首都的另一面

原創 馬丁 環行星球 收錄于話題#關于伊朗的一切17個

文/馬丁

圖文:審稿-孫綠、制作-琪琪

封面圖:?/Shutterstock

正文照片(圖片)除標注外:均來自作者

我有個獨特的愛好,每到一座老城就會去參觀城墻。對我而言,城墻可以反映出當地的建筑風格、材料偏好、裝飾藝術,并進一步判斷出當地人文和氣候特點,感受到這座城市的歷史與滄桑。

雷伊(Rey)城墻,由土磚建造而成

泥土的黃可以說是伊朗建筑的底色

?

伊斯坦布爾的三道城墻的內墻內部結構

有供士兵通過的走道

?

經歷了上千年的風雨依舊堅挺

?

1453年博物館,還原君士坦丁堡的陷落

心里一激動,差點沒忍住猛男淚曬當場

?

作為一位老德黑蘭,我不可能沒有尋找過德黑蘭的城墻。不過在多次走訪以及查閱資料后,我發現德黑蘭的城墻早已消失在轟轟烈烈的現代化進程中。

總的來說,德黑蘭城墻出現晚,發育慢,消失早,主要經歷了三個時期。

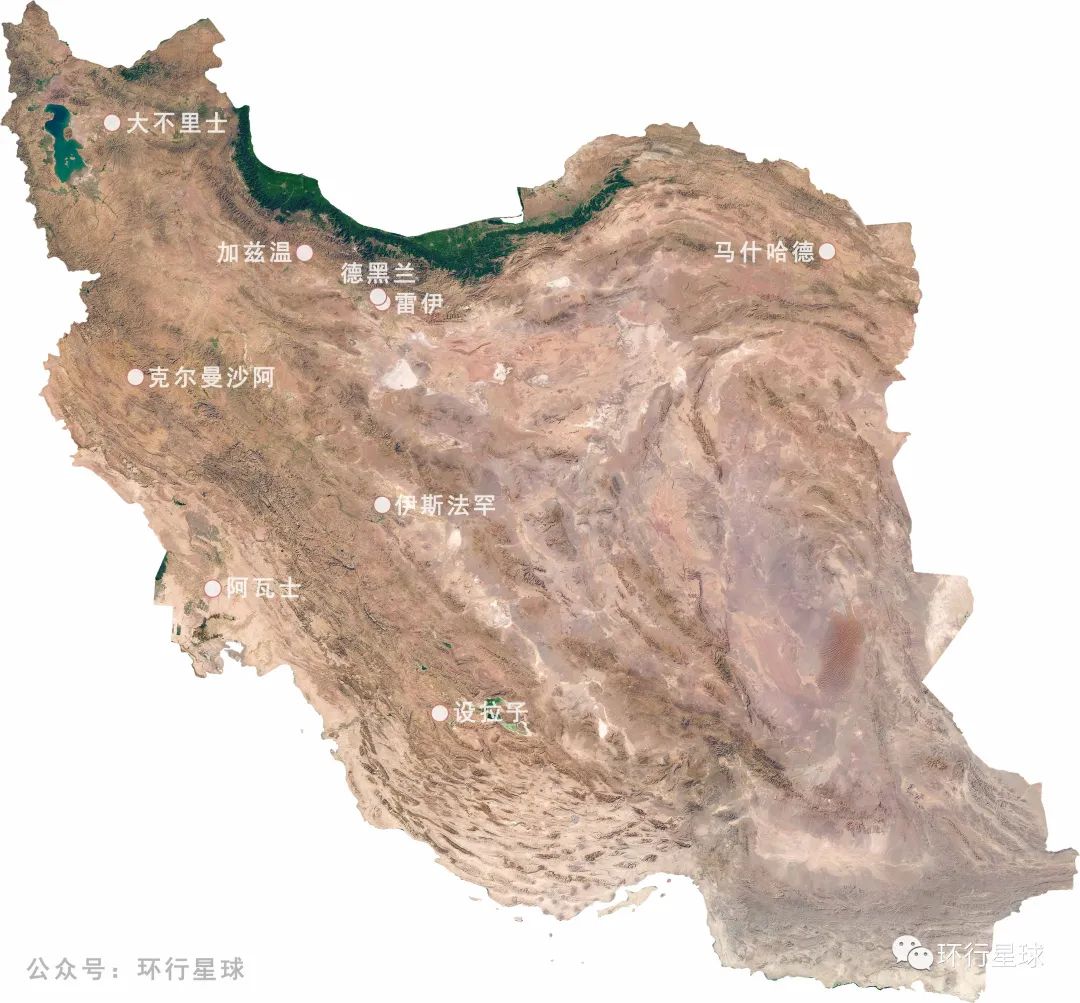

如今的德黑蘭雖貴為伊朗首都

但其歷史相比一眾古城要短得多

?

德黑蘭城墻1.0時代:從無到有

▼

薩法維王朝時期,德黑蘭地區就有了村落。1548年塔赫瑪斯普一世將首都由靠近奧斯曼的大不里士(Tabriz)向東遷至了厄爾布爾士附近的加茲溫(Qazvin)。

人們從新都加茲溫前往伊朗北部重鎮雷伊(Rey)城里的阿卜杜勒·阿齊姆沙阿圣陵朝圣時,可在德黑蘭村落個腳,休整好后再進入雷伊城。塔赫瑪斯普一世也多次到訪過德黑蘭村,據說他喜歡這個小小的村莊。由于其重要的戰略位置、物產豐富的果園以及周邊優質的狩獵場,塔赫瑪斯普一世下令在德黑蘭村建立城市。

德黑蘭曾經只是雷伊旁邊的一座小村

如今雷伊只是德黑蘭旁邊一座小鎮

圖:google map

?

工匠在德黑蘭村周圍建起了圍墻,在外墻外修了一圈護城河,城中建起了巴扎市場和集會廣場。據說德黑蘭最初的城墻共有114座塔樓,同古蘭經的章節數相吻合。每座塔樓下都埋了一章古蘭經,用來祈求真主庇佑。

在薩法維以及之后的幾個朝代里德黑蘭雖歷了不少戰亂,但由于背靠厄爾布爾士山,水資源充沛,物產豐富,同時戰略位置顯要,德黑蘭人口越聚越多,巴扎越來越繁華,城市規模越來越大。

雪山之下的都城,總是那么令人心曠神怡

有種阿拉木圖的趕腳了

向左滑動,圖:Shutterstock

?

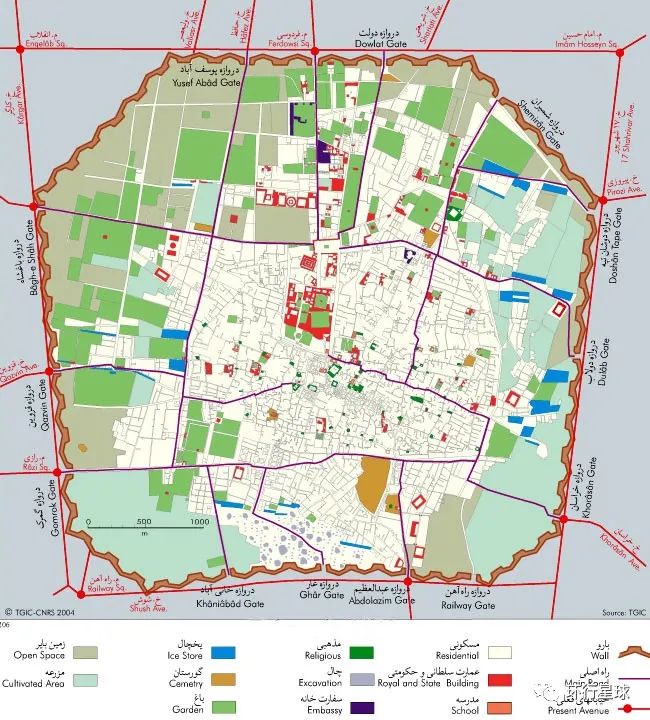

在薩法維時期,德黑蘭逐漸形成四城門的格局,南面的門因通往伊斯法罕和雷伊的阿卜杜勒·阿齊姆沙阿圣陵,被稱為Isfahan門或Shah abdolazim門;北部的門因通往厄爾布爾士山坡上的Shemiran鎮,因此被稱為Shemiran門;東部的門通向Dulab鎮,被稱為Dulab門;西面的門面向加茲溫,被稱為Qazvin門。

如今的加茲溫門(Qazvin門)

圖:MAVRITSINA IRINA / Shutterstock

?

后來,為方便貴族和政府官員出入城市,又在皇城以北的城墻上開了一道門——政府門(Dulat)。為方便商販進出,在南面靠近巴扎的城墻上加了一道門——新門。

一個有意思的現象,伊朗乃至中東地區不少城市會用城門朝向的地名來為城門命名,例如耶路撒冷老城北面的大馬士革門、南面的錫安門、西面的雅法門,加茲溫老城東面的德黑蘭門等。

拿破侖時期出使波斯的法國使節曾有過這樣的描述:波斯的城防設施缺乏對戰爭的計劃,每個城鎮周圍只有用泥土建成的圍墻,高聳的磚塔以及護城河……德黑蘭的城墻外有一圈泥土建成的城墻和溝渠。可見在當時的歐洲人眼中,德黑蘭城墻并不大體面。

德黑蘭街頭的舊墻

圖:Denis Kabelev/ Shutterstock

?

德黑蘭城墻2.0時代:鳥槍換炮

▼

第二位對德黑蘭城墻影響巨大的人物是統治伊朗近50年之久的納賽爾丁沙。

雖然大量的旅游紀念品上有著納賽爾丁沙的形象,但是伊朗民間對他的評價毀譽參半。納賽爾丁沙多次出訪歐洲,將西方的科技引進伊朗。但其在歐洲訪問期間揮霍無度,將多項國家主權抵押給了西方列強,讓波斯深陷殖民主義陷阱。

印有納賽爾丁沙的半身像的茶具

圖:wiki

?

愷加王朝將首都遷至德黑蘭后,德黑蘭從一個地方性的小城市成長為一座大都會,人口大量增長。到納賽爾丁沙統治時期,德黑蘭的人口增加到了15萬。為了緩解人口壓力,納賽爾丁沙于1869下令開始對德黑蘭進行改造和擴建。作為首位出訪歐洲的波斯國王,歐洲的工業化給納賽爾丁沙留下了深刻的印象,同時也給新德黑蘭的城市建設帶來了巨大影響。納賽爾丁沙請來了法國的設計師和工程師,規劃新德黑蘭城。

舊的城墻、城門被拆除,護城河被填平了。新德黑蘭以巴黎為模型,面積擴大了三倍,形狀為不規則的八邊形。工匠圍繞城市修建了新的城墻和護城河,建了十二個新城門,新城墻長度達22公里。

改造后的德黑蘭,整體呈八角形

?

德黑蘭市徽,八角形的設計也許是受到了老城的啟發

圖:wiki

?

街牌右下角的市徽

?

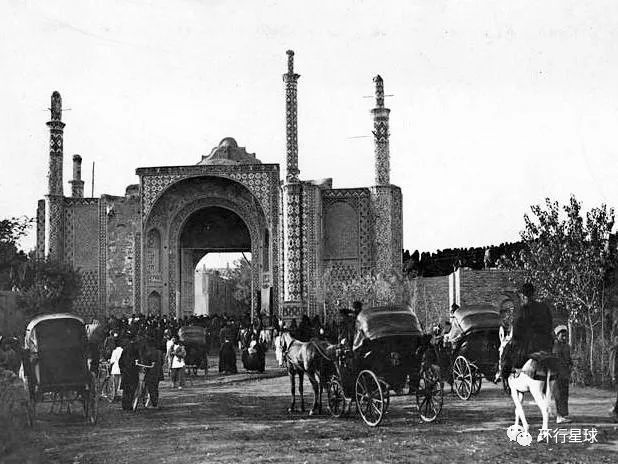

新城門為薩法維(Safavid)建筑風格,裝飾有閃亮的各色瓷磚,每道門也各有特色。之前六門中有五門的名字被沿用了下來,十二道門從北向南順時針依次是:政府門(Dulat)、Shemiran門、Dushan tape門、Dulab門、呼羅珊門(Khorasan)、Shah abdolazim門、Ghar門、Khani abad門、海關門(Gomrak)、加茲溫門(Qazvin)、Bagh shah門、Yusef abad門、Ferdowsi門。除了少數幾道門外,大多數門都是以地名來命名。

為了方便火車進出,幾年后政府又在城墻的東南角開了一個新門。

海關門舊照。城門上貼有彩色的瓷磚,底下是護城河

圖:wiki

?

最為氣派的政府門

圖:wiki

?

冬季的Shemiran門

圖:mapmuseum.tehran.ir

?

德黑蘭城墻3.0時代:改天換地

▼

德黑蘭的新城墻并沒有存續太長的時間。原因之一是在現代戰爭武器面前,夯土城墻顯得不堪一擊,作為城防工事已經失去了意義。另一個原因則是給城市現代化讓路。

第一次世界大戰后,德黑蘭成為了年輕的巴列維王朝的首都。1930年,為了進行城市現代化改造,安置大量新增人口和新建、拓寬道路,時任德黑蘭市長下令再次推倒城墻和城門。城墻倒后,德黑蘭人口增長就如同脫韁野馬,開啟狂飆模式。1930年德黑蘭市區的人口數為25萬,僅比納賽爾丁沙時期多了10萬人。而到1940年,僅過了十個年頭,德黑蘭人口就翻了一倍多,達到54萬。一直到1979年,伊斯蘭革命爆發前夕,德黑蘭的人口劇增到了500萬。

此后,德黑蘭再也沒有重建城墻。

正在被拆除的Yusef abad門

圖:mapmuseum.tehran.ir

?

也許是想重新建立起與歷史的聯系,德黑蘭市政府在二十一世紀頭十年對舊城的改造中,根據歷史文獻和影像資料,在舊城門原址上重建了加茲溫門、Ghar門和Shah abdolazim門

新老Shah abdolazim門的對比

新門缺少了老門的氣派

圖2:wiki

?

與隔壁的現代化的商場相比更加相形見絀

?

新Ghar門,視角為由老城內面向城外

?

曾經呼羅珊門矗立處,僅修了一個環島

?

雖然巴列維王朝的禮薩汗以土耳其國父凱末爾為偶像,社會改革也處處以凱末爾為榜樣,但在舊城改造上卻青出于藍,“超越”了凱末爾。我不禁猜想,伊斯坦布爾作為腐朽哈里發政權的沒落都城,城墻被留下作為封建社會的糟粕供國人唾棄。而德黑蘭作為新生的巴列維王朝的首都,應鳳凰涅槃,舊貌換新顏,與黑暗的過去告別。

我理解伊朗作為一個后進國家,在走出一戰的陰云、擺脫了愷伽王朝的封建統治后,渴望進入現代社會,進行現代化改造的急切心理。所以在城市中大破大建,強行與過去的歷史切割。但轉變得太快,往小了說鄰里街坊會感到失落,往大了說文化紐帶會被割裂、民族認同容易迷失。從重建城門來看,波斯文明的基因都是頑強且連續的,摔打得厲害,也反彈得厲害。

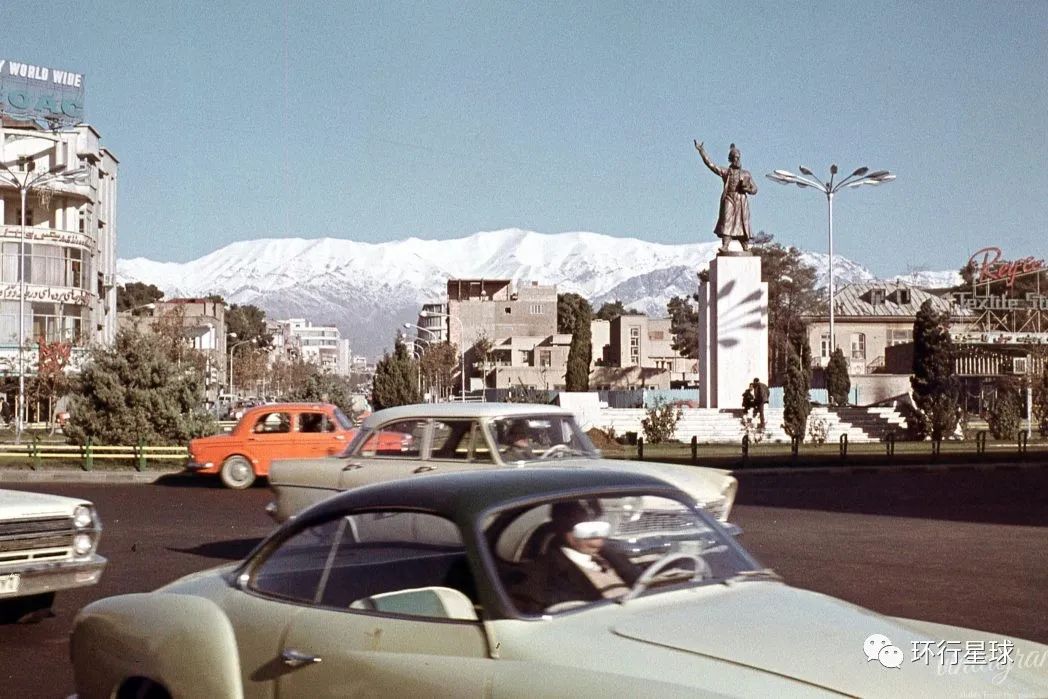

1972年老照片:Ferdowsi門舊址

換成了波斯大詩人Ferdowsi的雕塑

圖:vintagram.net

?

END

本內容為作者提供,不代表環行星球立場。

未經允許不得轉載,授權請后臺聯系。

點擊下圖查看環行往期

原標題:《斷壁殘垣,伊朗首都的另一面》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司