- +1

為何你的眼里,容不下女性的恐懼?

文 康斯坦

韓國電影《82年生的金智英》上映的時候,曾引起民眾抗議,一個很普遍的認知是:都遇上孔劉這般完美的老公了,作為女性到底還有什么好抑郁或凄苦的呢?

現實的反饋,果然才是藝術作品最終極的殘酷表達——社會對“房間里的大象”視而不見,難道不正是電影所反映的奧義嗎?

盡管有孔劉這樣的老公、支持自己的媽媽、女權主義的姐姐,女主角依然感受到被困住/《82年生的金智英》劇照

在這部手法相當溫和、平實,但觀感非常致郁、扎心的電影中,重男輕女、性騷擾、產后抑郁、女性職場天花板等議題被娓娓道來。但這部電影是有觀看門檻的,在某種程度上,達到戲中孔劉的同理心水平,你也可能只是一知半解,但最起碼你努力嘗試了。

最近網上有個關于“女生在面對男性的恐懼感”的討論,在輿論場上掀起波瀾。

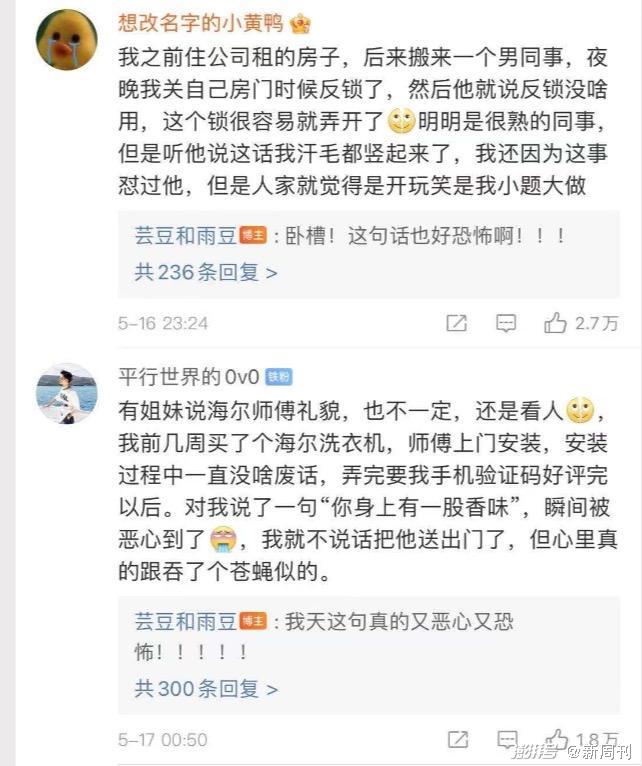

這個話題的題眼是“同理心”。/微博@蕓豆和雨豆

原Po主在推文中表示:“如果男人們能夠多了解一點,對于男性來說,也是好事……女性盡可能地多開口,多講述自己內心的恐懼和擔憂,這是非常對的。男性不要傲慢地覺得這些小事都和自己無關,不要覺得女生都是小題大做,被害妄想癥。稍微多一點點共情,這并不難。”

這個話題的題眼是“同理心”,是表達、溝通一致達到一定程度的理解。最終在交往的互動中,保持良性的溝通和舒適的分寸感。

對于這一話題,不少大 V 都給出了自己的思考。有網友表示不理解這種“恐懼感”:“有恐懼感并不代表真的有危險,也不代表他人就該對你的恐懼感負責。我對蜘蛛有恐懼感,咋辦?蜘蛛該躲著我嗎?”對此,《奇葩說》辯手黃執中回復:“傻孩子,沒人要你負責,人家的意思是‘如果您想成為一個體貼的男生(而不是成為一只蜘蛛),那可以怎么去做’。”

不要妄斷他人。/《82年生的金智英》截圖

就“恐懼感”這個話題,我采訪了一些人,男女都有。在這個過程中,我發現,與其說男性對于“被冒犯”的閾值太低,不如說他們對于“恐懼感”的脫敏程度遠比女生要高,這是社會環境以及自我認知造成的長期影響,很多感知甚至是在潛移默化中完成的。

我采訪的一位男性直接告訴我,他完全無法共情或理解,潛臺詞是“有什么好怕的” ?

女性不得不面對社會的隱性歧視。/《82年生的金智英》截圖

當我們討論事情的時候,性別或圈層往往扮演了重要的角色,有了對一個“群體”整體的理解,才是開始有效討論的第一步。但很可惜,作為個人,我們的感知和共鳴,往往是依賴個體事件——尤其當這個個體事件和自己關系更近,才更容易真正理解。

下面幾個個例,希望能夠帶給我們每一個人思考,雖然“人類的悲歡并不相通”,但不要放棄聆聽和思考。

也許,同屬一個群體,并且有相似的經歷才能讓人更容易做到“感同身受”。/《東城夢魘》截圖

女性A:話必須要說清楚,

畢竟生命只有一次啊!

從小我媽媽就在安全教育方面下功夫,時不時轉發社會新聞給我,培養我自我保護的意識和能力。

我現在自己獨居。我點外賣從來都是叫外賣員送到樓下前臺,過會兒我再下樓拿。但有一次,外賣員直接上來敲門……因為我是絕對不會留門牌號的,所以當時特別害怕。“這個外賣不是我的!”

打發走外賣,等他下樓、重新電話聯系我,我再下樓去拿。后來我還是問了一嘴,外賣員說是保安告訴他門牌號的。

我去問保安為什么要這么處理。

“我看你每次都下來拿,很麻煩啊。”保安顯然覺得是“為我好”,但這樣理所當然的語氣讓我很生氣。我告訴他,一來是因為疫情,二來我是故意不想留門牌號的。保安還特別不理解,很晦氣地懟我說:“以后都不會管你的外賣!”

我在飯桌上和父母討論過這件事。我媽也很生氣,不過她讓我好好反思:為什么保安會知道是你的餐?她讓我考慮換個收貨人或地址的寫法。我爸主要擔心我說話太重惹惱了保安,這對我未來的安全不太有保障……(所以總歸是會擔心女兒的“安全”問題)

女性害怕被尾隨,當然被跟蹤的情況,男性也會遇到。/《追隨》劇照

有次我晚歸,還喝了點酒,進小區后有個大叔跟在我后面,我立馬就害怕了。后來電梯來了,大叔說“你先上吧”,我才放心了一點。但盡管如此,我還是按了一個錯的樓層……

網上有些“女生獨居指南”,我和朋友探討過里面的方法。之前我會在家里放些男生的鞋子、陽臺掛上男性的衣物。但我的男性朋友說這些作用不大,有沒有男性居住,別人一秒鐘就可以 feel 出來——雖然我不是很懂怎么 feel ,但權當是心理安慰吧。

在采訪的最后,我問女孩 A,是否有反思過自己對保安的“好心”過于言語激烈?

A斬釘截鐵地回復我:“不會,話必須要說清楚。畢竟生命只有一次啊。”

女性的表達是非常必要的。/《我的天才女友》劇照

男性A:我一點也無法共情,

但我會care對方“害怕”的感受

說實話,我一點都無法共情,無法理解或認同女性害怕的原因。幾乎每次在網絡上看到女生害怕走黑巷子之類的事情,我只看得到情緒的表達,但沒有看到這個片區曾經發生過什么事情的數據(支撐這種害怕)。

在我看來,人和人之間就是無法設身處地(去共情的)。

所以,我唯一能認同的,只有女生恐懼的情緒和感受。

人與人的悲歡并不相通。/《和莎莫的500天》截圖 人與人的悲歡并不相通。/《和莎莫的500天》截圖

我之前和一個女性朋友 G 在北京合租,有天晚上她讓我下樓去接她,因為有一段路沒有燈特別黑,她很害怕。我當時的內心活動是:這有什么好怕的?我們是在北京(治安沒問題),即使你是女性也不會有什么危險。但她和我說最近的一些社會新聞,讓她沒有安全感。

我就下去接她了。

當下,我依然是不認同她恐懼的理由的,也不認為她有遭遇危險的可能,但是我認同、或者說care她“感到恐懼”這件事。

在《正常人》中,康奈爾不是完美的男性,但依然有非常多值得學習的地方。/《正常人》劇照

女性C:女性的恐懼感也并不一定是“要出事”,

更多是害怕被“越界”

我是別人口中“彪悍”的東北人,性格大大咧咧。第一次產生恐懼感,是上高中的時候。

當時中午放學,我和一個女同學結伴回家吃飯。有個男的尾隨我們,一開始雖然感覺到后面有人盯著我們看,但我沒多想,畢竟同路很正常。和女同學分開后,那人超過我,很快就不見了人影。

再過幾棟樓就到我家樓下了。沒想到,當我上到 2 層的時候,他突然在 1 層又出現了!我當時很害怕——按理說我家就在學校附近,家樓下又是幼兒園,(我)不應該害怕,但這個場景特別不合常理。

我習慣性地繼續上樓,完全沒想到應該按門鈴讓我媽下來接我。

在女性恐懼感話題下的討論。

那個人就一直跟著我,保持著半層樓的距離。

我沖進家門就向我媽求助,我媽從防盜門的貓眼往外看。我家在 4 樓,那個男的走到 4 層半,掉頭下樓了。

這其實就證明了對方是在尾隨我。按照時間差,他是先躲進了轉角處的那棟樓,然后等我走過了再繼續尾隨。

盡管我不知道他這么做是出于什么目的,他也沒有攔截或對我做出實質性的傷害,但那天中午我壓根睡不了覺,整個心懸著。現在再提起,我都還記得當時突突突的心跳。

從那之后,我不僅回家會很小心,也很怕單獨和男性同在一個樓道里或同乘電梯。而且,乘電梯時我必須要站在電梯最后方的角落里(這個做法并不一定對),因為我要保證自己能在第一時間看到對方的動機和行為。我一個人在家有人敲門的話,我也從來不開。

《大小謊言》第二季聚焦社會上更隱秘的女性歧視

在我的認知里,類似的事很常見。我表妹家住 6 層,有次她走到 5 層,突然被一個男性從背后捂住了嘴。我表妹用力咬他的手、扯著嗓門大叫,那個人被嚇跑了。

社會上還有大量類似的新聞,“老弱病殘和女性更容易成為‘受害者’”的信息,一直在被傳遞。

在職場、公共交通等場景中,性騷擾也很常見,這對女性來說是個日常伴隨、隨時可能發生的事件。當身處這種隱形的社會壓力中,就很容易產生“恐懼感”。反過來說,男性對這些場景遠沒有女性“敏感”,那么觸發“恐懼感”的門檻就會比女性要高很多。

男女都會有恐懼感,本質都是“怕死”、害怕危險。

女性的恐懼感也并不一定是“要出事”,更多是害怕被“越界”。它也不單一地針對男性,主要還是對未知、危險的預判,是一種自我保護的機制。

女性C:我近一兩年來的“恐懼感”,

是我男朋友建立起來的

我是一個心超級大的人。我近一兩年來的“恐懼感”,是我男朋友建立起來的。

之前我獨居,曾讓推銷人員在晚間 9 點上門,給我演示產品。我的想法很簡單:對方是在努力工作,也不容易啊!

因為這個舉動,男朋友義正辭嚴地對我提出了批評。批評主要有兩個方面:

第一,作為一個銷售,他告訴我夜間八九點是銷售的黃金時段,因為(客人)意志力薄弱之類的原因,他們很容易說服客人下單;第二點,不該讓男性在夜間上門,不要讓自己陷入危險的境地,可能性再小都不行。

不要讓自己陷入危險境地。一點可能性都最好能避免。

他和我舉了身邊同事的例子。一個女性友人,找朋友上門維修水管,險些就被強奸了。這件事情發生在大白天,如果在夜間將更難以呼救。

男友嚴肅地說:我一個大男人,獨居,晚上任何人來敲門,我都不會開門的。

從此之后,我就知道要留個心眼,別再“心太大”了。

或者換一種方式,表達自己對這份“恐懼感”的不理解,也是一種有效的溝通。/《隱形人》劇照

當我們討論“恐懼感”,“感同身受”并不是一件容易的事,但這往往又是有效討論的起點。

當一個人對你表達她 / 他的恐懼,作為聆聽者,需要 get 到的最基本信息無非是:她 / 他感到恐懼了。這是一個需要被尊重的事實。

如果這時候你跳出來說:“有什么好恐懼的?你自己克服一下!”后面的對話或行動,基本就被堵死了。

更糟糕的情況,是將這份“恐懼感”作為玩笑來調侃,“我又沒有什么惡意”,不僅互動或交流更難以進行下去,還會造成心理膈應。

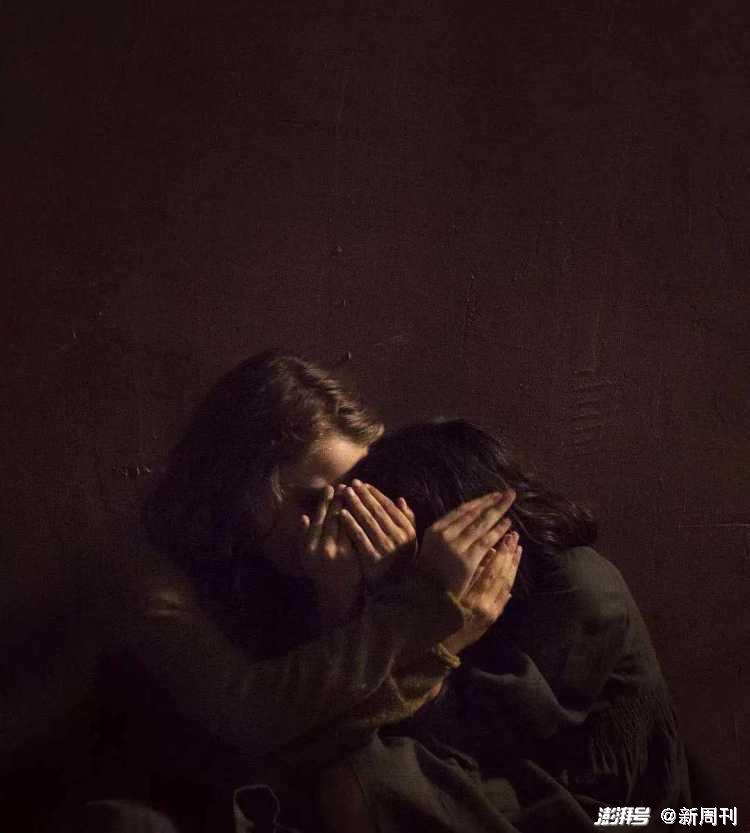

作為聆聽者,需要get到的最基本信息無非是:她/他感到恐懼了。這是一個需要被尊重的事實。

或者換一種方式,表達自己對這份“恐懼感”的不理解,也是一種有效的溝通。

絕大多數時候,善意的體貼都不會減損自己的利益,相反還會增加對方的安全感,雙贏。居高臨下地傲慢評判,又或者漠不關心地和稀泥,進步就無從談起了。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司