- +1

訪談︱蔡維屏:清朝的郵遞員如何送信?甚至騎駱駝!

1896年,清朝光緒帝批準開辦大清郵政官局。1897年,大清郵局正式掛牌營業,中國近代郵政由此誕生。這個在中國歷史上首次為全國人民服務的郵政組織的成立,具有非常重要的歷史意義。

那么,中國近代郵政事業起初是怎樣發展起來的?它與海關有著怎樣的聯系?當時中國人對郵政這種西方事物的態度如何?早期郵政發展都有哪些競爭對手?它通過怎樣的交通方式運送信件?為什么說透過中國早期郵政發展歷史可以窺見中國現代化進程的身影?

英國倫敦大學皇家哈洛威學院歷史系講師蔡維屏多年來通過搜集檔案史料,對以上問題深有研究,她于2014年10月14日受邀在華東師范大學思勉人文高等研究院做了題為“中國郵政的創立過程及其早期發展史”的精彩講座。講座結束后,澎湃新聞(www.kxwhcb.com)記者另約時間對蔡老師進行了專訪。

蔡老師為研究中國郵政發展史傾注了大量心血,她說接下來計劃寫兩本書,“其一是中華郵政的歷史,從1914年中國郵政加入萬國郵政聯盟開始寫起。其二則是民信局和信客的歷史。”

澎湃新聞:您為什么會選擇中國郵政發展史作為研究對象?

蔡維屏:英國劍橋大學與布里斯托大學曾聯合進行過一個海關研究項目,我參與其中,被外派到了南京第二歷史檔案館(以下簡稱“二檔棺”)查閱資料,因緣際會之下接觸到中國海關。我一直都認為海關是近代史中最有趣的機構,雖然很多行業與機構都有洋人的參與,譬如礦業、鐵路、電信等等,可是維持最久,規模最大,制度上最完善的就是中國海關。

我在二檔館,包括天津檔案館,通過對海關檔案目錄的整理,發現有一個由海關主導的機構是被學者們嚴重忽略的,這就是中國郵政。與中國郵政相關的史料很多,也很有趣,比如郵路的開發,郵政系統是怎么建造的,它們都讓我迷惑,我太想了解中國的西方式郵政是如何產生的了。

我的博士論文是關于《申報》的,新聞與郵政的關系本就密切,我對中國現代化進程的關注,從對《申報》的研究,到對郵政的研究,是一脈相承的。如果把視野放寬,這背后就非常明確地體現了中國的現代化進程是如何進行的,其中洋人扮演了什么樣的角色,以及中國人自己的主體性在哪里。

澎湃新聞:英國都藏有哪些相關史料?這些史料來源何處?

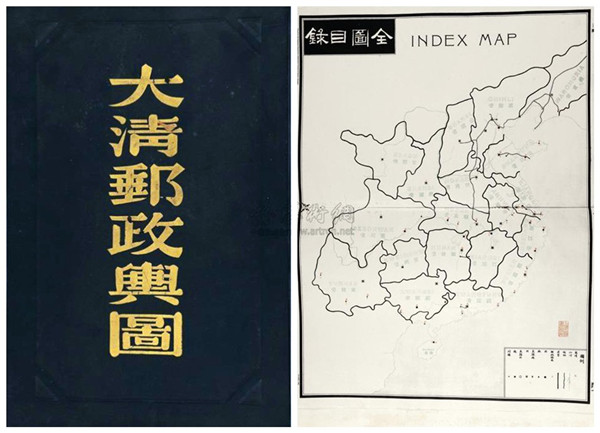

蔡維屏:對學者而言,英國可愛之處,便是自由,以及非常開放的史料分享。在英國國家檔案館都是可以隨便拍照的,但有趣的是,大英圖書館反而因為經費不足,拍照都需要收費。在英國與郵政有關的資料非常多,其中最重要的是有不少關于中國郵政的地圖,比如大英圖書館,除了古地圖外,還包括現代郵政圖,有郵政海關一起制作的,也有全國性的與分省的,而且許多個人書信都被捐贈給圖書館。

譬如說亞非學院圖書館,海關與郵政事物的往來書信,赫德(Robert Hart)、金登干(James Duncan Campbell)等人的書信都有。有些已經被出版過,但只是其中的一小部分。另外,皇家地理學會也藏有不少有關中國的電報、電信地圖,和傳教士在鴉片戰爭之后的分布圖與往來圖等。

這些地圖主要有三種來源:一是英國海軍在中國繪制的軍用水文圖,他們對中國地理知識很熟悉,尤其是從廣州到舟山的水域,制作的水文圖也極為精密;二是大英帝國的在華公使要定期把地圖寄回給皇家地理學會,當然這些公使被分派在全世界,不僅僅是中國;第三種則是商業性的旅行觀光地圖,質量相對較差。

澎湃新聞:大清郵政的創立過程為什么與海關有密切的聯系?

蔡維屏:這就要說到大清海關總稅務司英國人赫德了。赫德是一位名副其實的“中國通”,他與自己的中國情婦有三個孩子。我知道對他的評價,在大陸、臺灣和其他地方很不同,大陸的評價比較偏向負面,我可以理解這是為什么,但不得不說,我非常欽佩他,他書信的字里行間都給人一種他對滿清政府恨鐵不成鋼的感覺,但又不能與之直接沖突的“愛之深,責之切”。

早在1861年,赫德就已經向恭親王提出創立中國郵政的建議了,但直到1878年,才能開始做東西郵政路線的試驗,而到1896年大清郵政才正式成立,這時已經過去三十多年了,他深諳中國的世事人情。

中國郵政主要就是在赫德的推動下,在上海、鎮江、天津等六個地區(主要是通商口岸)做小型試驗開始,逐步累積經驗、知識,直至甲午戰敗后,在滿清朝野都想要振興國家的氛圍下,才創立成功。

當然,我們也不能忽略李鴻章、張之洞、劉坤一等人的推動作用。李鴻章是一個非常務實的官員,他希望成為郵政總辦,最明顯的好處就是由之帶來的商業利益,他當然也希望滿清可以通過郵政提高自身在國際上的能見度。

澎湃新聞:那也就是說,赫德和李鴻章都是支持大清郵政的,但郵政的創建過程如此緩慢,想必當時朝野上下更廣泛的聲音都是不贊成其建立的吧。

蔡維屏:對,不僅緩慢,而且是舉步維艱。赫德和李鴻章很早就開始商量建立中國郵政了,但他們考慮到中國反對的人會很多,尤其是擁護驛站和民信局的人,郵政會直接觸犯到他們的利益,他們可都是地頭蛇呀。所以他們需要一個契機,這就是把建立中國郵政直接寫入條約中,造成一種這是滿清在列強逼迫之下不得不為之的假象。

非常有意思的是,在1876年《煙臺條約》的簽訂過程中,英國外交官威妥瑪(Thomas Francis Wade)卻只字未提此事,赫德覺得這肯定是威妥瑪嫉妒自己的權力太大,所以不希望郵政事業還歸自己管,因此居然造成了一對幾十年知交的反目成仇。

當然,赫德還是希望趁李鴻章在職的時候趕緊辦妥此事,終于在簽訂《煙臺條約》的隔年,敲定了德國人德璀琳(Detring Gustav von)這位李鴻章極為信任的天津海關稅務司掌管冬季郵政路線的經營。天津距離北京不遠,是重要的商業港口,而且諸多中外使節皆駐留于此,選擇這里,是他們細密考慮后的結果。

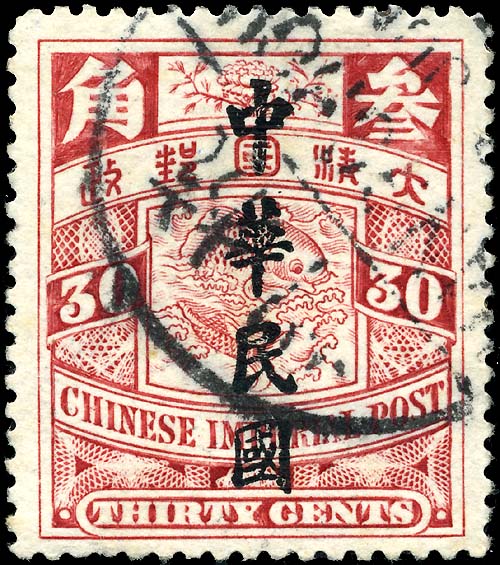

海關稅務司同時也是當地郵政的最高負責人,這些海關系統的工作人員甚至會為此和當地政府官員辯論。很多當地官員是反對新的郵政勢力的,他們和民眾的想法一樣,這又是洋鬼子的“洪水猛獸”呀。當時一般民眾連郵票都不知道是什么,怎么用,他們又怎么會支持郵政呢?但這些海關雇員就會強烈堅持,因為這是大清皇帝指定下來的,我是國家雇員,一個地方的官員怎么可以阻止帝國皇帝的命令呢?

澎湃新聞:民信局是大清郵政創立之初的商業競爭對手,可它到底是何種性質的機構?

蔡維屏:民信局是一個泛稱,不同地方是有不同說法的,在北方和南方的面貌差別也不小,這是不同的自然地理環境導致的,就比如長江流域的民信局非常活躍,主要就是因為那里的水網繁密,通過發達的水路可以方便地運送信件。但它實質上提供的,就是類似于今天的私人送信服務。

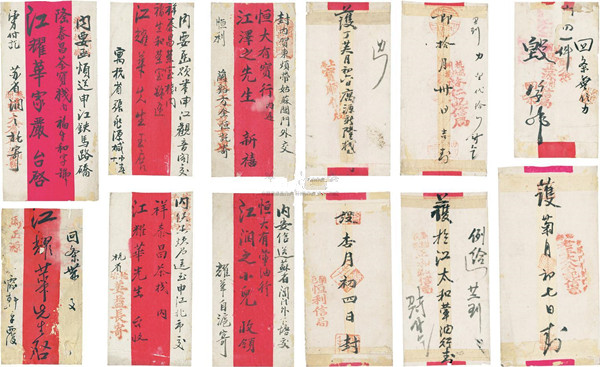

自古以來就有人在送信,但不是說有送信的人,就可以說存在民信局了。在以前,寄信人和他委托的送信人與收信人都是熟識,這不是一種商業活動,只是替同鄉的熟人服務,學界稱之為“信客”。而民信局不同,它有商鋪、商號、掛牌,而且它一定是一個有嚴密內部分工的組織,有人管賬,有人送信,有人收信。價格也予以公示,通常是以距離為準,而非貨物重量。

正因為如此,他們很多時候會給客人做順水人情,尤其是南方。因為這里水運發達,所以在寄送信件的同時,還經常順便寄送包裹、食物、藥材等物品。在廣東、福建地區,它還可以為華僑服務,把業務經營到南洋去,除了送貨以外,還寄錢。男人們更是經常通過民信局寄送本該由婦女操勞的鞋襪、衣服等各種日用品。

現存于寧波天封塔碑林的《信寓(即民信局)呈請禁止腳夫勒索幫費給示勒石告示碑》古石碑,立碑日期為道光二十四年三月,是目前有關民信局的最早的直接證據。我在2011年時,還專門到寧波去拜訪過這塊石碑的發現者鄭揮先生,他是一個博學的退休老干部、老革命,富有浪漫與理想的情懷,同時又是著名的集郵家,他有極為豐富的收藏,包括數百件清朝、民國時期民信局、信客和船遞郵件及信箋,還撰寫過92篇與中國民信局和信客相關的論文,很多內容都可以在鄭先生的新浪博客“靜海怡園”(http://blog.sina.com.cn/u/1908330270)上看到。

但這塊石碑還不能確定民信局的創始時間,它只是有關民信局現存最早的實物證據。學界以往的論述傾向于認為它產生于明永樂年間,但這種說法是不可信的。我現在也只能根據有限的證據推斷,民信局有可能是嘉慶道光年間出現的。因為這時中國人口達到穩定增長的階段,某些省份比如安徽、浙江、江蘇、廣東等地增長得更快,造成農地有限的困境,人們就必須到外地謀生,這樣民信局也隨之產生。

澎湃新聞:大清郵政與民信局進行商業競爭時都用了哪些手段?

蔡維屏:大清郵政開始創建時,民信局已經運營幾十年了,所以一開始郵政是不可能與之直接競爭的,而且赫德和總理衙門的基本政策是不與民爭利,如果在政策上打壓民信局,就背上“與民爭利”的惡名了。何況直接競爭一定會造成民信局的反彈,民信局的經營者在地方上都極具實力,他們的結算是年度結算,沒有一定的資本和人脈,是做不到這一點的。如果民信局聯合起來給清政府施壓,清政府一定會反過來干擾郵政運營的。

因此郵政只能以柔順的策略追求與民信局和平共處。譬如希望民信局加盟他們,尤其是通商口岸的民信局,這就導致民信局在當時享有諸多特權。比如說有人去登記在大清郵政下的民信局寄信,錢就直接歸屬于民信局,大清郵政還無法定價,只是擁有一個名義。

當然這種柔性的政策不會太長久,畢竟建設郵局的初衷是用它來賺錢的,而現在卻一直需要海關去補人員等經費的支出,這怎么行?所以郵政和民信局的蜜月期不會很久。不久之后,大清郵政就要求民信局交付一定的登記費,這就造成兩者之間緊張的關系。于是,在民信局向大清郵政過渡的時期,經常會出現一封信需要通過兩個系統合送的情況。比如某封信要從上海送到寧波,那要過錢塘江,但大清郵政是送不過錢塘江的,因為那條水路全歸民信局管,這就需要大清郵政先把信送到民信局的某一鋪號,再由民信局送達目的地。

澎湃新聞:除了民信局外,大清郵政當時還有別的競爭對手嗎?

蔡維屏:另一個次要競爭對象,是“客郵”。

客郵的起源與1858年《天津條約》的簽訂相關。其中第四條規定英國在華公使有權利雇傭自己信任的人送信,且受到與為清政府送信的人一樣的待遇和保護。又因為最惠國待遇原則,這就等于所有列強都有理由在通商口岸設立自己的郵局。

在列強看來,本國郵局進來,是在大清無法提供相關郵政服務時一件自然而然的事情,在華人員通過本國的郵政系統,借由英法等國的輪船就可以直接送信回國了。于是,法國在1861年,美國在1867年,接下來俄國、日本、意大利也陸續在中國創立了郵局,這些外國郵局機構,統稱為“客郵”。但中國百姓一般不會通過它寄信,所以它不是大清郵政的主要競爭對手。赫德對客郵其實是極為關心,他一直希望說服英國郵局撤走,但發現其他國家不撤走,尤其是日本和德國非常堅持,也就罷了。

客郵的變遷歷史,可謂是中國近代史上一件極為重要的事情。早在1920年到1921年的華盛頓太平洋會議上,駐美公使已經擬定了一個客郵退出中國的時間表。1922年各國也簽訂了同意書,國人希望客郵于1923年完全撤出中國,但華北地區的日本客郵從未撤出,在西藏的英國客郵也是,它們最后撤出,已經是1950年代的事情了。直到1941年,中國郵政才正式加入國際郵聯。

澎湃新聞:早期中國郵政主要是通過什么方式運送信件的?它的路線規劃又是如何進行的?

蔡維屏:每個地方的送信方式均不同,比如長江上游就會用木筏,但主要是以陸路、人力為主。運輸方式多種多樣,甚至騎駱駝,后來在上海地區還有龐大的腳踏車隊,真可謂一道風景!后來汽車自然而然地加入了,火車的引進對郵政路線的擴展有更實質性的幫助,尤其庚子拳亂之后,京漢鐵路、正太鐵路等鐵路的建成,就使郵政的服務范圍擴展到了山西、陜西等地。

郵政的路線規劃,一開始主要是以大都市為主,但他們知道郵政一定要脫離通商口岸的局限性,因為是要為廣大中國人服務的,要逐步擴展服務網絡,所以下一步就是與省城和重要的商業市場結合,接下來再與鄉、鎮等小的行政區結合。他們很注重鐵路路線將要到達哪里,并預想鐵路接下來怎么展開,這都很有前瞻性。

但是早期郵政的人手和資金都是有限的,所以在大都市,一般會有正式的郵局、郵筒。但在城鄉,一般會在商鋪中設置一個代辦處與很小規模的信箱,請其代收,因為與商鋪結合可以節約很多資源,而它們也原本就是民信局的收信點。

澎湃新聞:當年送信也像今天我們一樣要貼郵票嗎?

蔡維屏:對,但之前的民信局不用郵票,它是事先規定價格。付款時,可以寄信人付也可以收信人付,各付一半也可以,因此信封上會明明白白地寫著“郵資已付”、“郵資未付”。

大清郵政使用郵票,但當時國人對郵票是很陌生的,所以很多郵筒上都不得不直接強調寄信要貼郵票。相比民信局,大清郵政有日夜送信的服務,有些人會因為這個原因選擇使用郵政送信。

現存有一份時人黃子賢去信弟弟黃子植的信封就很有趣,黃子賢特意在封套上寫著“郵票已貼”,仿佛害怕郵票掉了或者被人撕下來,導致信送不出去一樣。除此之外,還寫著“至急勿延”,但他卻不愿意貼一枚五分的郵票(早期郵票面值從一分到五分不等),似乎認為送信人員看到這幾個字,就會體諒他心中的十萬火急之感,也會同樣十萬火急地給他送信一般。

澎湃新聞:為什么說研究新的交通和信息傳播方式對理解中國的現代化有重要意義?

蔡維屏:或許每個國家的現代化過程路線都不同,但其艱辛是相同的,即使是日本也沒有表面上那么風光,很快就陷入軍國主義的泥沼。中國的現代化走得非常非常辛苦,而我認為郵政就很好地反映了有中國特色的現代化,它是新與舊的融合。新的東西到了中國,總會發展出自己的特色。

從西方傳入的郵政事業與海關不同,它深入到中國內陸,面對的人情風物都不同,它必須要和當地的文化相融合。比如關于郵政人才的培養,赫德一開始就希望與當地學校結合培養郵政人員,因為如果直接由當地學校推薦郵政人才,不僅可以節省郵政經費,還省下旅費、住宿費的開銷,并且減少妻離子散的痛楚。這些都可以說是中國近代史上外來事物“在地化”(本土化)的最好體現。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司