- +1

2014年戲劇市場“亮瞎眼”,上海戲劇商業(yè)化是喜是憂?

歲末年初,又到盤點季。絞盡腦汁努力回想,卻真是想不起幾出讓人印象深刻的戲劇演出。如果一定要掰著指頭數(shù),估計一個巴掌可以搞定好劇指標。因為擔心個人標準過高有失偏頗,于是問了身邊眾多經常看演出的戲友,回答竟然出奇一致,2014年最好看的演出都是舞蹈!至于戲劇嘛,好戲沒多少,爛戲一大把。當然,這些觀眾都在上海,帝都的很多朋友就表示,2014年“眼福不淺”。

可是,真不想把盤點寫成檄文。這么多年,你見或者不見,問題就一直就在那里。就像一個媒體同行私下交流時說的,批評了這么多年,中國戲劇圈的問題其實一點都沒改進。所以,看來起批評沒啥意義。好吧,既然吐槽無益,那就梳理下2014年到底發(fā)生了點什么新鮮事。看看這些新鮮事,對中國戲劇的未來,究竟有沒有點啟發(fā)性和建設性。

事實上,從表面看,2014年的戲劇圈看上去還是挺風生水起的,演出數(shù)量和票房都還是在向上的勢頭。尤其是上海話劇藝術中心這樣運作市場多年的,一整年的上座率已經不用太操心,出票速度經常直接蓋過宣傳速度,有時候甚至演員名單還沒確定,票子就都賣完了。可是,盡管上海的市場被公認是全國戲劇最好最繁榮的市場,可真到了盤點的時候,卻發(fā)現(xiàn)這風生水起里還是各種“慘淡”。因為真要稱得上”大事”的,基本都沒上海啥事。

先來看看2014年中國戲劇界比較大的幾件事。

大師們云集“戲劇奧林匹克”

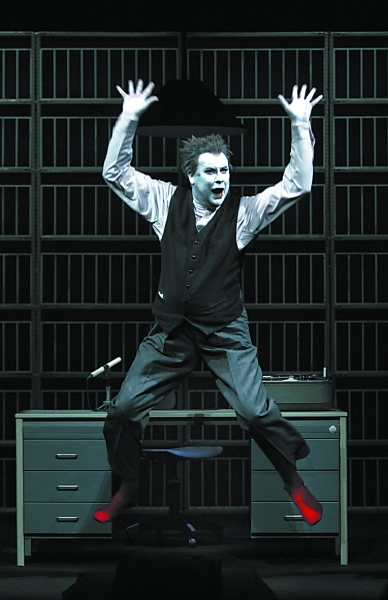

2014年中國戲劇界最大的事情應該算得上是第六屆“戲劇奧林匹克”在北京舉辦。從11月1日至12月25日的兩個月時間里,共有22個國家的45出劇目在帝都上演,幾乎把北京大大小小的劇場都占據(jù)了。在被很多業(yè)內觀眾看來“亮瞎眼”的節(jié)目表里,克里斯蒂安·陸帕、特爾佐布羅斯、留比莫夫、羅伯特-威爾遜、鈴木忠志、尤金·巴爾巴……這些在當代世界劇壇聲名顯赫的名字,都第一次來到了中國。北京圈內甚至出現(xiàn)了“全城搶《鹽》(尤金·巴爾巴作品)”的難得狀況。

然而,隨著“大師“們的作品陸續(xù)登場,各種五味雜陳的感覺彌漫在觀眾和專業(yè)人士中間。從對尤金·巴爾巴的失落,到鈴木忠志演后談被指“褻瀆”原著,直至最后羅伯特-威爾遜的演出過程中遭遇現(xiàn)場觀眾當場“喝倒彩”。“大師”究竟“大”在哪兒、其價值判斷究竟何在的話題,貫穿了整個歲末的北京媒體和戲劇圈中。而中國的戲劇觀眾和從業(yè)者也發(fā)現(xiàn),面對龐雜的當代戲劇,我們的專業(yè)儲備顯然還非常不足。當“戲劇奧林匹克”這場戲劇盛筵為中國戲劇界帶來各種借鑒和啟示的同時,其實也讓大家反思了國內戲劇和世界戲劇的距離。

不過,雖然整個北京戲劇圈都為“戲劇奧林匹克”瘋狂,但對于千里之外的戲劇重鎮(zhèn)上海,這卻只是一場冷眼旁觀的北方宴席,巨大的體量、混雜的菜式,讓同樣沒有經驗知識準備的上海觀眾無從參與。當然了,“戲劇奧林匹克”本來就是北京市政府主辦的國際活動,據(jù)說整個活動耗資3千多萬,這樣大的手筆,對于素來習慣小打小鬧的上海戲劇而言,只能酸溜溜地贊一聲“土豪”。

文藝青年趕赴烏鎮(zhèn)戲劇節(jié)

相比第一屆,烏鎮(zhèn)戲劇節(jié)在管理和策劃上顯然更富經驗。賴聲川、孟京輝、田沁鑫等當下戲劇界的名導都在藝術節(jié)上身影活躍。不過,雖然戲劇名流云集,但烏鎮(zhèn)戲劇節(jié)最大的“硬傷”依然是大大小小的邀請劇目參差不齊,選擇標準模糊不清,這也使得戲劇節(jié)的藝術質量大打折扣。而高昂的成本和不菲的觀劇成本,也讓一小部分興致盎然買票而來的戲劇青年頗感失望。在2014年烏鎮(zhèn)戲劇節(jié)的所有演出里,最大的亮點當屬田沁鑫的水劇場版《青蛇》,這也是烏鎮(zhèn)水劇場的首次啟用演出,這個依水枕橋的露天劇場,配合這一版《青蛇》全新打造的視覺效果,實在讓人驚艷。

無論如何,一個以拉動旅游為最初目的的戲劇節(jié),在辦至第二屆的時候就有這樣的全國影響和業(yè)界地位,無疑算得上是成功的。相比大大小小政府主辦的戲劇節(jié),烏鎮(zhèn)戲劇節(jié)倒顯出其特色鮮明,受眾明確。而未來會如何后繼,依然未知。

打飛的去天津看戲

2014年,很多上海觀眾和業(yè)內人士會打個飛的去天津大劇院看演出,而這樣的“稀罕事”,一年內不止發(fā)生了一次。第一次是上半年的林兆華戲劇邀請展,第二次是國慶期間的俄羅斯歌劇《戰(zhàn)爭與和平》,而最近一次,則是馬林斯基芭蕾舞團的演出。而與此相呼應的是,更多北京觀眾和專業(yè)人士開始坐著城際高鐵,從帝都趕到天津衛(wèi)看一場演出。

在全國大大小小各地建成的大劇院里,天津大劇院一開始就顯得頗為與眾不同。自2012年落成后,在天津衛(wèi)這個素以民俗曲藝文化著稱的城市,劇院打出了“一個有歌劇的城市”的口號,一開始多少讓人跌掉下巴。但此后一年多,天津大劇院愣是上演了近10部中外歌劇。2014年,更是一口氣推出了“首屆天津曹禺國際戲劇節(jié)”和“首屆天津國際歌劇節(jié)”。而翻開這兩個節(jié)的節(jié)目表,讓很多戲劇歌劇觀眾和愛好者都有倒抽一口氣的感覺,國內戲劇演出引進大多以小規(guī)模低成本為主,而如此集中引進大制作的戲劇作品,這在全國范圍都十分罕見。 而更有意思的是,這些演出只在天津演出、別無分店。

上半年的“曹禺國際戲劇節(jié)”中有幾臺劇目和“林兆華戲劇邀請展”有所交叉,《朱莉小姐》、《耶德曼》、《假面瑪麗蓮》等都是當今歐洲最富代表性劇團的作品,另幾臺俄羅斯的戲劇作品《在底層》、《蘑菇王》的口味也十分獨特。這幾臺引進劇目的影響迅速輻射到北京上海,引發(fā)了廣泛的藝術討論。而下半年的歌劇節(jié)上,號稱有600人演員陣容的俄羅斯歌劇《戰(zhàn)爭與和平》幾乎引起了整個國內戲劇界的關注,成為了某種程度的文化演出事件。

這兩件事都和上海沾邊,但最初的發(fā)生地都在北京、在王府井大街上北京人藝那個歷時悠久的首都劇場。

盤點2014年的戲劇事件,”《雷雨》笑場事件“無法忽略。北京人藝演了70幾年的人藝看家戲《雷雨》在學生公益場遭遇不斷笑場,因為楊立新的憤怒微博,這一事件被迅速發(fā)酵,從而引發(fā)了各種層面的討論。有支持楊立新職責學生觀眾缺乏對經典敬畏之心的,也有支持學生觀眾直言不滿演員表演問題嚴重。而巧合的是,7月北京人藝來上海的交流演出,主打劇目正是《雷雨》,上海媒體和觀眾由此展開了又一輪的討論。而最后雖然意見不一,但幾乎有一點共識已經形成,那就是“絕不能全怪觀眾”。而北京人藝演劇和創(chuàng)作模式是否應該與時俱進,成為了這一事件中最核心價值的議題。

因為“《雷雨》笑場”,年初在上海大劇院演出的《喜劇的憂傷》事件便多少被人淡忘。而事實上,2013年末歲初的這一事件,著實讓上海觀眾牽腸掛肚了一把。不僅因為這是陳道明第一次來上海演話劇,更因為這演出票價不是一般的貴。市面上的正價票只剩下980元和1080元,其他低價票都要加價購得。不過,即使如此,所有演出依然一票難求。而延期到2月順利完成上海演出的陳道明對高票價義正詞嚴地表示”商演無罪”。是啊,一個愿打一個愿挨,怪誰呢?中國戲劇,目前還不得靠明星賣錢。

再來看看上海發(fā)生了點啥……

當然了 ,2014年的上海戲劇,也并不是一無所獲。除了國家院團的上海話劇藝術中心新劇不停、演出繁榮,民間的團隊也都“大有所為”。

最異軍突起的當屬錦輝傳播,一部《盜墓筆記》在一年時間內在上海演出3輪,巡演了15個城市77場,斬獲了2000多萬票房,而緊跟其上的《盜墓筆記2》雖然后勁不足,卻也收回了千萬元的投資。“粉絲經濟”由此成為戲劇界新名詞,2015年,郭敬明的音樂劇《小時代》就將接過南派三叔的大旗,把“粉絲經濟”在商業(yè)戲劇領域開拓到底。靠著粉絲經濟帶來的各種資金,錦輝傳播一年內在上海接連盤下了浦東浦西兩個劇場,常年都有演出上演。

同樣是民營劇團,這兩年剛剛出現(xiàn)的“恒源祥戲劇”因為有大企業(yè)老板“撐腰”,賺錢的愿望顯然不那么急迫,剛剛推出的《大商海》倒是一部重大題材的嚴肅模樣。至于來上海好幾年的開心麻花,還是一如既往,默默地把商業(yè)進行到底。

2014年在上海最有收獲的當屬孟京輝,他盤下了藝海劇院的小劇場,在上海有了自己的地盤“先鋒劇場”, 靠著各路文青的膜拜捧場,一年將近300場左右的演出,被業(yè)內人士估算出賺的“盆滿缽滿”,雖然朝著自己的商業(yè)帝國一路狂奔,但孟導每年還是會排一兩部花心思的好戲。2013年是《活著》,2014年是《四川好人》。而其他幾位國話的大導2014年也借藝術節(jié)來上海集中舉行了國話展演季,王曉鷹、查明哲、田沁鑫的作品無論經典復排還是原創(chuàng)新劇,最后還是顯示了國家劇院的水準。

不知道為什么,2014年港臺導演比往年安靜很多。賴聲川2014年初的契訶夫作品《海鷗》在東藝上演反響不錯,可林奕華這樣的常客2014年卻沒來上海演出。

不過,上海話劇藝術中心舉辦了10年的ACT當代戲劇季還是給上海戲劇添了一抹亮色,2014年迎來了10周歲生日的ACT比之往年策劃精心,劇目質量也十分不錯,包括挪威作家福瑟戲劇展等小版塊都具開拓意義。雖然10年間,這個經費局促的戲劇季節(jié)目一直有些參差,但還是為上海觀眾打開了國際視野。而2014年舉辦至第2屆的愛丁堡前沿劇展,以其獨有的選劇標準,在上海擁有了大批固定的觀眾和口碑,同樣讓上海觀眾能夠同步看到當代國際戲劇作品。

2014年,如果對照下北京,上海無論在原創(chuàng)作品的品質和引進劇目的數(shù)量規(guī)模上,顯然還是有些low,在如今多元的戲劇格局下,商業(yè)戲劇,似乎越來越成為上海的主流,這究竟是喜、是憂?

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司