- +1

為什么二戰后美國圖畫書天才云集?

實際上,從(上世紀)50年代中期到70年代初,美國童書圈子非常熱鬧,涌現出一大堆很奇特的天才,這是有一定的歷史原因的。

除了前面說過的二戰之后的嬰兒潮,以及人們經濟能力的提升和普遍對兒童成長幸福感的日益關照,還有一些說起來挺有意思的背景。戰后美蘇冷戰,催生了盛行一時的麥卡錫主義,這個時期的左翼文人受到排擠和打壓,大多數出版社都不敢出版他們的書。但有意思的是,童書出版界沒有怎么被波及,如厄蘇拉這樣很有魄力的出版人很愿意出版他們創作的童書。前面提到的克羅格特的“阿羅”系列就是這么誕生的。另外還有一位著名的科普童書作家米莉森特·埃利斯·塞爾薩姆,她和她的丈夫都是左翼人士,丈夫更是美國馬克思主義理論最主要的研究者之一。當時因為生活所迫,很多左翼文人都開始創作科普童書了。說起來,銀行街教育學院的創作群體,因為多少有點跟傳統主流唱反調,也常常被貼上左翼的標簽,連瑪格麗特·懷茲·布朗和露絲·克勞斯也未能幸免。那一時期的童書圈基本處于政治漩渦之外,所以很多本來與童書不相干的人被吸引過來。

厄蘇拉·諾德斯特姆(Ursula Nordstrom,1910年2月2日-1988年10月11日)是20世紀美國偉大的童書編輯之一,她將美國的兒童文學推入了黃金時代

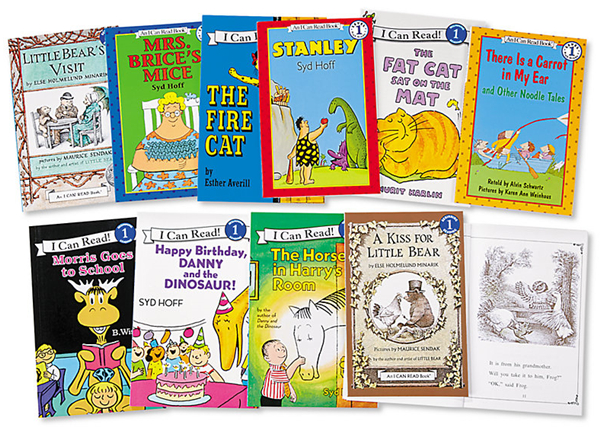

美蘇軍備競賽也對美國童書的發展起到了推波助瀾的作用。當時蘇聯的基礎教育水平,尤其是科普教育,讓美國許多有識之士既羨慕,又恐慌,他們強烈推動政府在政策上向發展兒童知識水平方面傾斜。這就是為什么許多文化精英開始聲討傳統的入門閱讀讀本,進而催生了蘇斯博士的《戴高帽的貓》,還有厄蘇拉的“我能讀”系列。

“我能讀”系列

隨著蘇聯發射火箭成功,又將小狗萊卡送上了太空,接著發射了載人火箭,整個美國都感到震驚,他們接二連三推出幾個法案,大幅度擴充公共圖書館和學校圖書館的童書藏書——直接把錢給到每一個圖書館,讓他們在一個公認還不錯的龐大童書書目中選書購買,限時申請,直接撥款。這項政策運作了10年左右,一直到尼克松政府逐漸縮減經費,最后才差不多停下來。這段日子是那些出版童書的老牌出版公司真正的黃金歲月。因為需求實在太大,做童書簡直就是供不應求,于是一批新的專門出版童書的出版社也應運而生了。

莫里斯·桑達克就是在這個階段成長起來的,他畫插畫的第一本童書是1951年出版的,1952年出版的《洞是用來挖的》可以算是他確定標志性風格的第一本圖畫書。接下來的十年,他自己稱為“學徒期”,共參與創作了50本童書,差不多一年5本,是不是非常勤奮?而且其中有5本獲得了凱迪克銀獎,可見質量也很高。1963年,他終于完成了他認為是“真正的圖畫書”的《野獸出沒的地方》(又譯《野獸國》)。這本書從構思到完成到出版,花了整整8年的時間。今天我們回頭來看,這本書確實將圖畫書這門圖書藝術推向了一個相當完美的高度,在圖文敘事的獨特性和完成度上,超越了以前幾乎所有被稱為圖畫書的作品,似乎樹立了一個行業典范,就像當年《比得兔的故事》所樹立的典范一樣。《野獸出沒的地方》從兒童的日常生活出發,卻用一個狂野的幻想故事,引向純粹的兒童內心世界(甚至深入潛意識世界),這也是前所未有的嘗試。大概因為它在當時比較罕見地觸及兒童的負面情緒,所以在出版后多少惹來了一些爭議,但總的來說絕大多數美國讀者都非常熱誠地擁抱了這本書。盡管桑達克自己總是喜歡夸大對這本書的某些負面評論,但即使非常保守的兒童圖書館員們,也毫不猶豫地給他頒發了凱迪克金獎。從那以后,他在童書圈中的名望漸漸達到了頂峰,生活上也基本無憂了,之后更加專注于做自己的書,做自己想做的別的事情(比如搞音樂劇、兒童戲劇)。

莫里斯·桑達克在為孩子朗讀自己的代表作《野獸出沒的地方》

《洞是用來挖的》的插畫

桑達克有個好朋友,比他差不多小3歲,是從法國跑來紐約的小伙子湯米·溫格爾。

這家伙后來加盟了《花花公子》,跟希爾弗斯坦是同事,也是他把希爾弗斯坦硬生生地拉到厄蘇拉的面前,然后厄蘇拉硬生生地拉著希爾弗斯坦拉創作童書,然后我們才能看到《愛心樹》這樣的書。

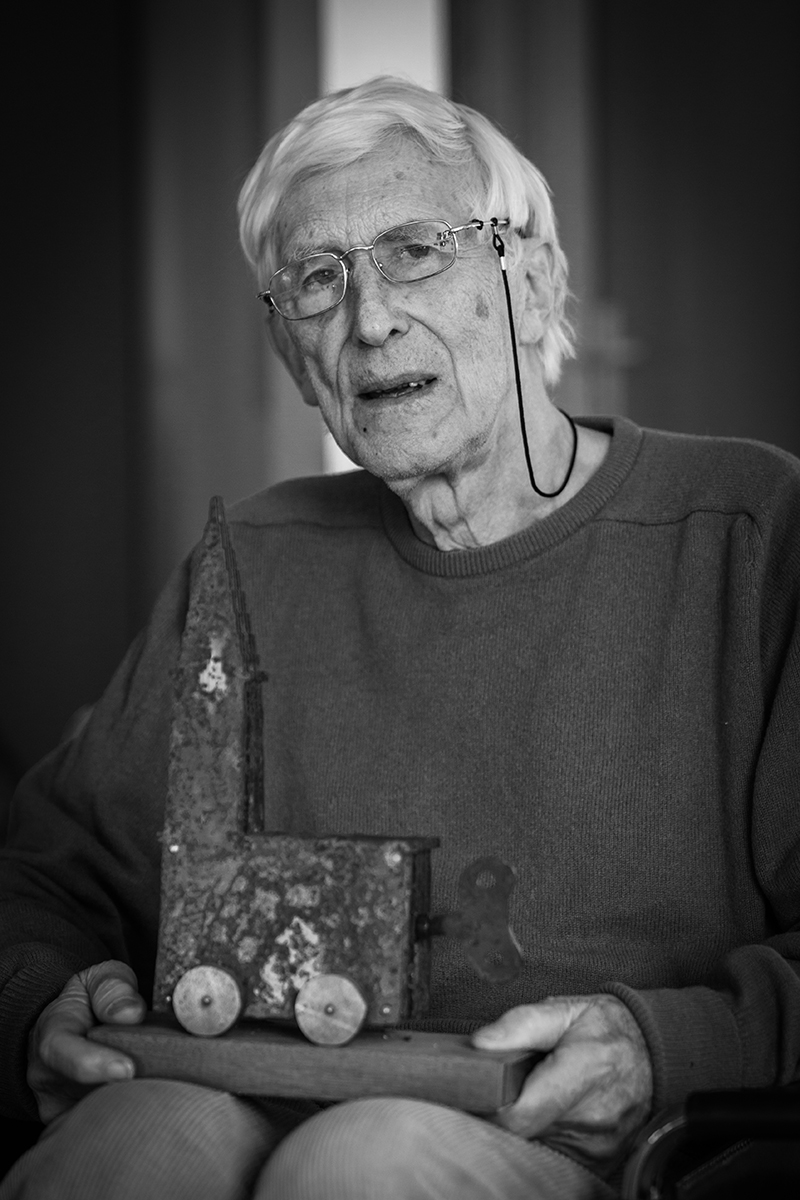

湯米·溫格爾是個真正的怪才。他在一個特別的年代出生在一個特別的地區,他出生長大的地方是歐洲的阿爾薩斯地區,一個一直被法國和德國爭來爭去的地方。他1931年出生,1956年離開那里去了美國,這期間阿爾薩斯地區經歷了二戰之前歸屬于法國,二戰期間德國占領,二戰之后盟軍解放,又重歸法國。阿爾薩斯當地的方言是德語體系的,但官方語言是法語,二戰期間被迫改說德語,之后又改回法語。湯米·溫格爾生長在這個期間,耳濡目染許多暴力、人性的荒謬與糾結。他從小又是一個特別頑皮的孩子,4歲的時候失去了父親,在家里受到母親和幾個哥哥姐姐的特別寵愛。他特別有才華也特別放蕩不羈,中學畢業時校長給他的評價是“肆意反叛和顛覆的個人主義者”。他的一生都非常躁動不安,直到80歲時,他女兒才說“爸爸這幾年終于平和下來”。但即使獲得了國際安徒生獎的插畫獎,后來又被法國和德國文化部公認為和平使者,80歲的他還是很樂意別人把他看作有些特立獨行的性藝術家。

湯米·溫格爾

湯米25歲時懷揣60美元跑到紐約闖蕩,他很崇拜《紐約客》的漫畫主筆斯坦伯格,學足了他的風格,然后想到《紐約客》去跟斯坦伯格當同事,結果被拒絕了。他當時在紐約的狀況很窘迫,錢快花光了,沒有工作,在去美國的途中還染上了肝病,急需住院治療。怎么辦呢?有人告訴他,哈珀公司童書部的大編輯厄蘇拉特別喜歡招攬怪才去畫童書,他就硬著頭皮找上門。最初接待他的是當時才23歲的讀稿員蘇珊·卡爾(婚后名蘇珊·卡爾·赫希曼,后來也是一位傳奇編輯),蘇珊非常欣賞這位小伙子的繪畫作品,但覺得暫時沒法用來做書,就讓他第二天來見厄蘇拉。厄蘇拉跟蘇珊的看法一樣,婉拒了湯米拿來的樣品,懇切地邀請他創作新故事,且一定要拿來。這位又高又大的小伙子當時很絕望,居然當場就嗚嗚地哭了。厄蘇拉趕緊安慰小伙子,說我現在就跟你簽合同,她預付了600美元的稿酬,讓他先安頓好生活,新作品的創作慢慢再說。要知道,600美元在1956年是相當大的一筆預付稿酬,而厄蘇拉面對的這個小伙子看起來就是一個從歐洲來的流浪漢,從來沒有出過一本書。這聽起來是多么不可思議!

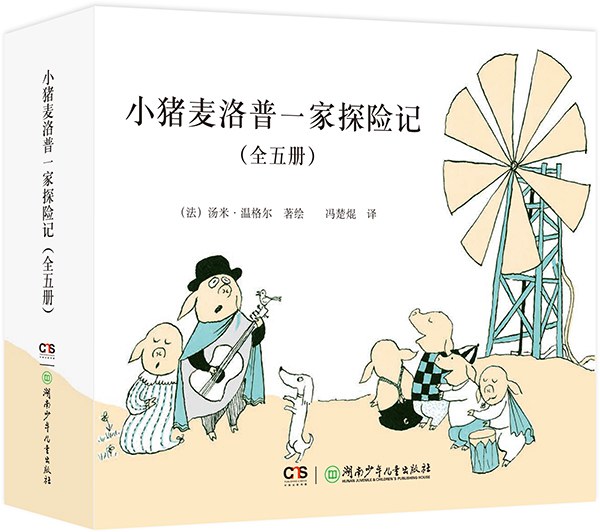

但湯米·溫格爾真的從此就掉進了童書圈子,他養好病后拿來的第一本書就是《小豬麥洛普一家探險記之空中營救》,中文版系列譯名是“小豬麥洛普一家探險記”。

《小豬麥洛普一家探險記》

湯米·溫格爾后來創作的書大家可能更熟悉,比如最初翻譯引進的《三個強盜》《克里克塔》《阿朵萊朵》《月亮先生》,后來還陸續引進了《季拉妲和食人怪》《帽子》《魔法音符》等等。他曾停止創作童書差不多25年,后于1997年創作出版了圖畫書《無論你怎樣,媽媽都愛你》,頗有點他的人生自傳色彩:主人公福福是一條狗,可他的親生父母卻是兩只貓,他的成長環境在貓社區和狗社區之間切換……最終通過他的努力,兩個本來相當敵對的社區終于融合在一起。溫格爾的故事往往折射了他對成長、對社會、對人生的理解,作品中藏著許多童書中不常有的暴力因素,但最終都被他非常機智、幽默地化解,在哈哈大笑之余,常有類似頓悟的感覺。他的圖畫書,其實不但適合孩子看,也非常適合大人讀。

在20世紀五六十年代,圖畫書領域確實是天才輩出,其中有一些是從別的領域一不小心跳進來的,比如前面提到過的那位創作《艾洛伊絲》的音樂天才凱·湯普森。大家熟知的李歐·李奧尼本身是一位設計大師,在快50歲準備退休的時候,一次偶然在火車上給孫子孫女講故事,編出了《小藍和小黃》,從此也進入了童書世界;艾瑞·卡爾是廣告界的精英,也跟著李奧尼進來了。差不多也是那個時期,混跡于紐約廣告設計界的華裔藝術家楊志成,也被厄蘇拉拉來畫童書了。

那位創作《驢小弟變石頭》《老鼠牙醫生》《怪物史萊克》的威廉·史塔克,本來是極負盛名的漫畫家,恰好朋友創辦了一家童書出版公司,就把他順便也拽進來了。

希爾弗斯坦本來主要是給《花花公子》畫漫畫的,后來成了一個又寫歌又唱歌的流行歌手,他是被厄蘇拉硬拉來創作童書的;還有那位創作“丹尼和恐龍”的悉德·霍夫,也是成人領域的漫畫家、幽默作家,也被厄蘇拉請來了。

那位創作《下雪天》的艾茲拉·杰克·季茲,本來是搞純藝術創作兼帶畫圖書封面插圖的,也被一位編輯拉入了童書圈子。

在美國之外,比如英國的約翰·伯寧罕和他夫人海倫·奧克森伯里,荷蘭的迪克·布魯納,日本的赤羽末吉、中川李枝子,丹麥的依卜·斯旁·奧爾森,也是在那段時間開始活躍的圖畫書大師。

本文摘自阿甲的《圖畫書小史》,澎湃新聞經授權刊載,標題為編者所擬。

《圖畫書小史》,阿甲/著,江蘇鳳凰美術出版社,2021年6月版

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司