- +1

如何寫一部通俗可信的中國(guó)史,聽聽歷史學(xué)者怎么說(shuō)

【編者按】

近日,上海人民出版社推出“細(xì)講中國(guó)歷史叢書”(全十二冊(cè)),這是該社繼《中國(guó)通史》、《中華文化通志》、“中國(guó)文化史叢書”、“中國(guó)斷代史系列”和“中國(guó)專題史叢書”之后歷時(shí)七年精心打造的又一面向大眾的中國(guó)歷史出版工程。叢書由李學(xué)勤、郭志坤先生主編。

出版社介紹這套叢書時(shí),總結(jié)說(shuō),這是新時(shí)期中國(guó)學(xué)者撰寫的可信的通俗版中國(guó)歷史,其突出特點(diǎn)有三:可信性、通俗性和新穎性。就此,李學(xué)勤說(shuō),“通俗化”并不意味著降低學(xué)術(shù)水準(zhǔn),相反對(duì)作者的要求更高,絕不是輕易就能做到的。郭志坤則指出,這套叢書在每?jī)?cè)圖書結(jié)尾附有“大事記”、“帝王世襲表”、“歷史地圖”和“主要參考書目”,旨在增強(qiáng)學(xué)術(shù)性和通俗性。

對(duì)比講談社中國(guó)歷史,本叢書的責(zé)編張鈺翰說(shuō),兩套書的關(guān)注點(diǎn)頗有不同。講談社原本是日本學(xué)者寫給日本普通人看的,這就決定了它要滿足日本民眾的需要,要貼近日本讀者的閱讀體驗(yàn)與知識(shí)結(jié)構(gòu),因此在介紹中國(guó)歷史之時(shí),往往會(huì)與日本進(jìn)行類比,而且?guī)缀趺烤矶急賹U掠懻撛摃r(shí)代中日的交往或比較。而“細(xì)講”的中國(guó)學(xué)者,無(wú)疑有自己的關(guān)懷所在。從主題來(lái)講,整體上更為偏重政治史、制度史,看起來(lái)似乎“老套”,卻仍有其道理:一方面,眼下的史學(xué)界已經(jīng)出現(xiàn)了政治史、制度史回歸的趨勢(shì),另一方面,更為重要的是,從中國(guó)歷史的角度來(lái)說(shuō),政治、制度對(duì)于社會(huì)的各方面都有直接、間接的塑造作用,始終是中國(guó)歷史的核心問(wèn)題——直到今天,我們每個(gè)人都無(wú)法自外于政治與制度。因此,強(qiáng)調(diào)政治史、制度史,能夠更真切地認(rèn)識(shí)到中國(guó)的歷史進(jìn)程。那么,這種關(guān)注體現(xiàn)著作者對(duì)于中國(guó)之歷史與現(xiàn)實(shí)的基本認(rèn)識(shí),甚至或許可以說(shuō),這套書潛在地表達(dá)了一種現(xiàn)實(shí)關(guān)懷。

再者,講談社作者“大膽假設(shè)”,在書中提出了不少猜想,或者在一些結(jié)論上時(shí)有“驚人之語(yǔ)”。其中若干或有助于促進(jìn)思考,但從歷史學(xué)的實(shí)證角度而言,欠缺不少。而“細(xì)講”叢書,整體而言,作者的態(tài)度比較認(rèn)真,不“理論先行”,不“以論帶史”,很少作主觀的價(jià)值評(píng)判,而是力求揭示歷史的本來(lái)面貌,告訴讀者歷史究竟如何。其中一些敘述,看似不同于“主流”的看法或認(rèn)識(shí),但作者是從求真的角度出發(fā),重新將事件、人物放到當(dāng)時(shí)的歷史場(chǎng)景之中,反映的其實(shí)是更貼近于真實(shí)的歷史。作者希望做的,是希望告訴讀者歷史究竟是什么。

澎湃新聞(www.kxwhcb.com)記者了解到,叢書作者以年輕學(xué)者為主、老中青結(jié)合。在撰寫過(guò)程中,一些作者將近年來(lái)學(xué)界新的研究成果與個(gè)人思考融入其中。另外,相對(duì)于以往的中國(guó)通史著作,這套叢書突破了早期歷史語(yǔ)焉不詳?shù)木窒蓿瑢?duì)中國(guó)遠(yuǎn)古歷史和中華文明源頭進(jìn)行了集中探究。叢書部分吸收了夏商周斷代工程的成果,并將夏、殷商、西周、春秋、戰(zhàn)國(guó)單獨(dú)分冊(cè),以五冊(cè)、約百分之四十的篇幅介紹先秦歷史,使得早期中國(guó)歷史分量十足。

在此,澎湃新聞邀請(qǐng)叢書部分作者,請(qǐng)他們談?wù)勗谶@一本通俗歷史書中,他們有什么“新見”來(lái)更新讀者以往的“舊知”,作為正活躍在歷史學(xué)界的中青年學(xué)者,他們又有怎樣的研究體會(huì)。

王進(jìn)鋒(《殷商史》作者):參考最新學(xué)術(shù)成果,揭示多方面的商代

在目前關(guān)于商代史的著作中,很多都是比較專精的學(xué)術(shù)的作品,普通讀者讀起來(lái)一定很吃力。而略微通俗的《夏商周史話》(黎虎著,北京出版社,1984年)出版至今已近30年,商代史領(lǐng)域很多新的研究成果和進(jìn)展沒有囊括進(jìn)去;同樣以通俗為追求的《甲骨文史話》(張利軍著,社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社,2011年)則僅關(guān)注甲骨文領(lǐng)域,別的問(wèn)題較少涉及。因而很有必要重新寫一本通俗一點(diǎn)同時(shí)又兼顧全面的《殷商史》。

《殷商史》是在參考了很多學(xué)者最新研究成果的基礎(chǔ)上寫成的。在這本書中,我利用古文字材料和考古材料,介紹了一些著名的商代甲骨文和青銅器銘文,以及詳細(xì)介紹了甲骨文的產(chǎn)生過(guò)程、著錄書籍和一些著名的商代考古遺址。我希望讀者看過(guò)這本書后,能對(duì)商代的社會(huì)生活了解得更加具體,能夠關(guān)注到商代歷史的多個(gè)方面,而不僅僅是停留于籠統(tǒng)或片面的認(rèn)識(shí)。另外,對(duì)古文字感興趣的讀者也能從中找到一些學(xué)習(xí)門徑。

至于本書的“新觀點(diǎn)”、“新內(nèi)容”,我認(rèn)為主要體現(xiàn)在《商代的方國(guó)與小臣》、《商代的神靈關(guān)系》兩章。這兩章是我依據(jù)自身的研究來(lái)寫作的。在“方國(guó)”部分,我描述了數(shù)個(gè)以前學(xué)者很少注意到的商代方國(guó)——俞國(guó)、列國(guó)、索國(guó)、邶國(guó),對(duì)這些方國(guó)的相關(guān)情況也進(jìn)行了論述。在“小臣”的部分,我認(rèn)為小臣是商代的一個(gè)官僚培養(yǎng)機(jī)構(gòu),而且內(nèi)服小臣和外服小臣之間有一定的流動(dòng)。在“商代的神靈關(guān)系”部分,我從“帝臣”這樣一個(gè)全新的角度,對(duì)商代的神靈關(guān)系進(jìn)行了探討。

黃愛梅(《西周史》作者):在制度史研究方面提出新見

近三十年來(lái),有關(guān)西周的考古成果層出,研究成果非常豐富。其中楊寬、許倬云兩先生的兩本《西周史》,加上近期李峰教授的研究(《西周的滅亡》和《西周的政體》),西周史的整體研究已經(jīng)達(dá)到了很高的水平。本書即希望能夠通過(guò)通俗平實(shí)的語(yǔ)言,向讀者介紹這些重要的研究成果。

西周制度史方面的研究特別重要。其中一個(gè)重要原因就是西周的政治制度文化對(duì)后世影響深遠(yuǎn)。但這些制度文化不是孤立發(fā)生和存在的,它們或者體現(xiàn)在西周王朝的建立過(guò)程中,或者事關(guān)政府架構(gòu),或者反映出周王與貴族、諸侯與四方、城市和鄉(xiāng)村等等復(fù)雜關(guān)系當(dāng)中。

為了幫助讀者更好地理解“西周的遺產(chǎn)”,理解西周在中國(guó)歷史上的地位,這本《西周史》比較大量地使用考古資料和西周金文材料,讓讀者能夠比較真切地觸摸到那個(gè)遙遠(yuǎn)的時(shí)代。在寫作時(shí),也比較注意把西周的制度放到西周的歷史之中進(jìn)行理解,同時(shí)也注意揭示這些制度在西周早中晚期的變化過(guò)程。

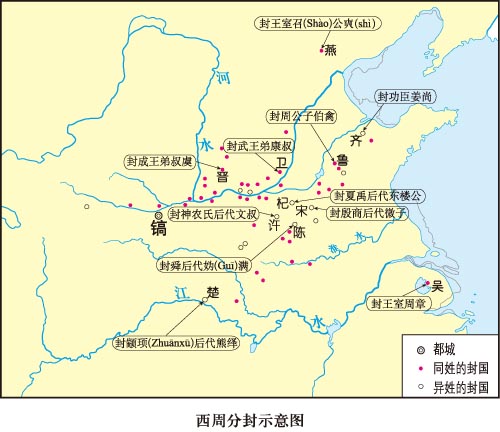

例如,為什么周人要實(shí)行分封?商朝就有讓那些名義上臣服于商王的諸侯或地方族群進(jìn)行自治管理的傳統(tǒng);但是要解決此時(shí)周人面臨的統(tǒng)治問(wèn)題,光靠舊有人群的名義服從遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。于是周人主動(dòng)地大規(guī)模向東方原商人勢(shì)力地域分封自己的王室宗親和重要功臣,建立服屬程度更強(qiáng)的邦國(guó)。所以周代的分封,是對(duì)商朝統(tǒng)治模式創(chuàng)造性的發(fā)展。又例如,貴族家族始終是西周統(tǒng)治的基礎(chǔ),周王更要依靠有才干的人員來(lái)進(jìn)行管理。王官任賢還是更依據(jù)血緣出身?貴族家族的利益與周王的利益并不完全一致。西周中晚期天子與貴族之間的君臣關(guān)系發(fā)生許多變化,王權(quán)已經(jīng)呈現(xiàn)出衰微的景象了。

總之,傳統(tǒng)史書中對(duì)于西周制度言之籠統(tǒng)或是語(yǔ)焉不詳?shù)囊恍﹥?nèi)容,現(xiàn)在我們可以依據(jù)大量的金文資料進(jìn)行更細(xì)致的分析,從而展現(xiàn)一代王朝的興衰歷程。在這點(diǎn)上,書中略有嘗試,也期待讀者的批評(píng)指正。

于凱(《戰(zhàn)國(guó)史》作者):戰(zhàn)國(guó)史的特征:“戰(zhàn)”、“亂”、“變”

戰(zhàn)國(guó)時(shí)代,上承三代文明之余緒,后接秦漢帝國(guó)政治之開端,既是先秦時(shí)代舊秩序的終結(jié),又孕育著秦漢以降“新時(shí)代”的萌芽,實(shí)為古代中國(guó)社會(huì)轉(zhuǎn)型承上啟下的關(guān)鍵樞紐。清人王夫之所謂“古今一大變革之會(huì)”(《讀通鑒論》卷1),一語(yǔ)道破玄機(jī),成為后世人理解戰(zhàn)國(guó)歷史的指引。

我與戰(zhàn)國(guó)史研究的淵源,最早可以追溯到20多年前我在吉林大學(xué)讀研究生時(shí)。我的導(dǎo)師黃中業(yè)教授,是戰(zhàn)國(guó)變法研究的著名學(xué)者。在他的指導(dǎo)下,我以《戰(zhàn)國(guó)農(nóng)業(yè)政策》為題,完成了學(xué)位論文。由此,培養(yǎng)了我對(duì)戰(zhàn)國(guó)歷史的濃厚興趣,引導(dǎo)我走上了戰(zhàn)國(guó)歷史專題研究的道路。此后經(jīng)年學(xué)習(xí)所積累的心得,使我對(duì)戰(zhàn)國(guó)歷史的總體脈絡(luò),有了與別人不太一樣的理解。

總的來(lái)說(shuō),我寫戰(zhàn)國(guó)史,至少有如下兩個(gè)方面的特別考量:

首先,我戰(zhàn)國(guó)歷史書寫,緊扣當(dāng)時(shí)“戰(zhàn)”、“亂”、“變”的總體特征展開,更便于讀者提綱挈領(lǐng)地把握和理解戰(zhàn)國(guó)時(shí)代的歷史格局。所謂“戰(zhàn)”,指的是戰(zhàn)國(guó)兼并戰(zhàn)爭(zhēng)的日漸頻繁與慘烈,戰(zhàn)國(guó)250余年間,列國(guó)兼并綿延不絕,從“殺人盈城”到“殺人盈野”,慘烈程度極為空前。所謂“亂”,是指戰(zhàn)國(guó)時(shí)期“禮崩樂壞”與社會(huì)失序現(xiàn)象的日益突出,舊傳統(tǒng)已破,新秩序未成,一切都在混沌之中。所謂“變”,是指戰(zhàn)國(guó)時(shí)期涌現(xiàn)出的列國(guó)變法與社會(huì)變革潮流。三者之間存在某種內(nèi)在關(guān)聯(lián),既包含激發(fā)時(shí)代變革的巨大壓力,也孕育著歷史邁進(jìn)的強(qiáng)大動(dòng)力。

我個(gè)人覺得,從戰(zhàn)國(guó)時(shí)期“戰(zhàn)”—“亂”—“變”的互動(dòng)關(guān)系視角入手,以時(shí)間進(jìn)程為縱軸,以社會(huì)變遷為橫軸,用歷史書寫的“復(fù)調(diào)”筆法, “全景式”呈現(xiàn)戰(zhàn)國(guó)歷史演進(jìn)的宏觀進(jìn)程和細(xì)節(jié)情貌,較之靜態(tài)的敘史,更能展現(xiàn)戰(zhàn)國(guó)時(shí)代的豐富內(nèi)涵與復(fù)雜層次。

其次,我寫戰(zhàn)國(guó)歷史,注意從歷史情勢(shì)的現(xiàn)實(shí)變化出發(fā),分析戰(zhàn)國(guó)歷史的總體脈絡(luò)。在本書中,我以“三家分晉”和“田氏代齊”為起點(diǎn),先揭示戰(zhàn)國(guó)初期傳統(tǒng)宗法國(guó)家解體的時(shí)代情勢(shì), 再以列國(guó)變法運(yùn)動(dòng)為基本觀察點(diǎn),集中討論在當(dāng)時(shí)“天下競(jìng)于氣力,務(wù)在強(qiáng)兵并敵”的兼并形勢(shì)下,各國(guó)的制度創(chuàng)新舉措及其歷史影響。以戰(zhàn)國(guó)變法運(yùn)動(dòng)為代表制度創(chuàng)新的核心要點(diǎn),一是中央集權(quán)國(guó)家權(quán)力結(jié)構(gòu)的生成,二是以個(gè)體小農(nóng)家庭為核心的小農(nóng)經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)方式的確立。

我認(rèn)為,由此所塑造的集權(quán)國(guó)家與個(gè)體小農(nóng)間的共生互動(dòng)關(guān)系,不但是理解戰(zhàn)國(guó)歷史變遷的總體樞機(jī),也是透視戰(zhàn)國(guó)秦漢社會(huì)轉(zhuǎn)型的重要觀察點(diǎn)。這也是我們理解戰(zhàn)國(guó)時(shí)期農(nóng)業(yè)、手工業(yè)、商業(yè)等經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域變遷,以及當(dāng)時(shí)社會(huì)、文化、思想等領(lǐng)域的種種變化及其歷史影響的基本前提。正是基于這樣的考量,本書敘史在章目安排上,與其他同類史著有重要區(qū)別。這種區(qū)別,體現(xiàn)了筆者對(duì)戰(zhàn)國(guó)歷史變遷動(dòng)力機(jī)制及因果關(guān)系的深層思考和探索,或可有助于讀者進(jìn)一步加深對(duì)戰(zhàn)國(guó)歷史的總體把握與內(nèi)涵理解。

以上想法,算是我此次寫戰(zhàn)國(guó)史的主觀設(shè)想。但畢竟個(gè)人學(xué)識(shí)有限,以上想法是否能真正達(dá)成,可能還要由讀者諸君來(lái)評(píng)判。

馬孟龍(《秦漢史》作者):打破封建王朝周期性循環(huán),強(qiáng)調(diào)王朝內(nèi)在發(fā)展特殊性

以往通行的幾種《秦漢史》主要是以王朝的建立、繁榮、衰落、滅亡作為主線進(jìn)行敘述。我感覺這種寫法很容易給讀者造成一種錯(cuò)覺,即中國(guó)兩千年的封建專制歷史似乎是按照同樣發(fā)展規(guī)律而進(jìn)行的王朝周期循環(huán)。

所以我在寫作這本書時(shí),很留意強(qiáng)調(diào)秦漢王朝自身歷史發(fā)展的“個(gè)性”。例如西漢建立之初,面臨匈奴、諸侯王國(guó)和功臣軍功集團(tuán)三方面的威脅,西漢初年的幾任皇帝一直在尋找應(yīng)對(duì)上述危機(jī)的方法,直到武帝才通過(guò)中央集權(quán)的方式解決了這些問(wèn)題,從而引領(lǐng)西漢王朝走向全面興盛。但是高度集中的皇權(quán),又給外戚干預(yù)政治創(chuàng)造了機(jī)會(huì),所以西漢后期的朝廷政治基本是皇權(quán)與外戚勢(shì)力之間的博弈。我感覺抓住這些歷史發(fā)展的脈絡(luò),是我們深入理解秦漢歷史的鑰匙。

另外,書中也融入了我個(gè)人對(duì)秦漢歷史的理解。

像秦代非常著名的“焚書坑儒”,前人大多認(rèn)為是秦始皇暴虐統(tǒng)治的體現(xiàn),但我卻嘗試解釋導(dǎo)致該事件發(fā)生的歷史背景。秦國(guó)能夠在兼并戰(zhàn)爭(zhēng)中占得優(yōu)勢(shì),主要依靠的是高度集權(quán)的專制體制,這種專制體制在秦國(guó)統(tǒng)一天下后達(dá)到頂峰。而當(dāng)政治專制達(dá)到一定規(guī)模后,必然要向思想領(lǐng)域滲透。“焚書坑儒”的出現(xiàn),其實(shí)正是專制體制試圖控制思想領(lǐng)域的結(jié)果,是一種思想專制。

當(dāng)然這些只是我的一家之言,講得是否有道理,還需要讀者和專家們?cè)u(píng)判。

余蔚(《宋史》作者):研究宋史,特別重視各種“關(guān)系”

我寫這本書與一般通俗讀物的區(qū)別,當(dāng)然是對(duì)可信度有更高的追求。起初的設(shè)計(jì),就是在研究著作、教材、通俗讀物之間尋找平衡。研究著作的基本要求就是可信,言必有據(jù),并且能夠體現(xiàn)新成果新見解;教材須做到面面俱到,當(dāng)然這不可能是不分輕重巨細(xì)無(wú)遺的面面俱到,而是提供所有能幫助讀者抓住時(shí)代特點(diǎn)的視角;通俗讀物,則要求有可讀性,條析縷陳,不刻板,不說(shuō)教。簡(jiǎn)言之,這應(yīng)是一本盡量用平實(shí)的表述來(lái)傳達(dá)“信史”的著作。三者同時(shí)達(dá)成,當(dāng)然難度很大,但不妨礙我們?cè)诓糠志唧w問(wèn)題上盡力去做嘗試。

譬如,關(guān)于岳飛之死,作為一個(gè)幾乎可稱是“古老”的話題,關(guān)于此舉的直接原因,經(jīng)過(guò)無(wú)數(shù)的研究,已無(wú)漏落,現(xiàn)在的爭(zhēng)論,多是由研究者立場(chǎng)相異而引發(fā)。本書討論這個(gè)問(wèn)題時(shí),首先考慮了所有主流的看法,而后,從事件參與者的不同立場(chǎng)作綜合分析,又將它與紹興和議前后“收兵權(quán)”的事實(shí)相聯(lián)系,考察引發(fā)事件的內(nèi)外政治環(huán)境,“立體”地呈現(xiàn)事件的演繹過(guò)程。這其中,筆者并未預(yù)設(shè)立場(chǎng),因?yàn)椋蚁M^“通俗”的歷史讀物,應(yīng)該平實(shí)客觀,不是簡(jiǎn)單地宣傳某種精神或者鼓吹陰謀論。

談不上有多大的新見,只能說(shuō),書中幾乎每一部分,都或多或少會(huì)有一些我本人對(duì)相關(guān)制度或現(xiàn)象的理解,或會(huì)無(wú)意識(shí)地達(dá)到“更新”的目的。隨便舉個(gè)例子:對(duì)南宋后期的政治,尤其是理宗朝的政治,本書是比較強(qiáng)調(diào)的,在所占總篇幅的比例和分析的力度上,結(jié)合我近幾年的一些研究,給出了一些新的理解,其中關(guān)于濟(jì)王之變所導(dǎo)致的理宗的身份危機(jī)對(duì)理宗中后期的政局之影響,或許可視為典型。

書中融入了因我個(gè)人比較特別的治宋史的經(jīng)歷而產(chǎn)生的體會(huì)。我曾有很長(zhǎng)一段時(shí)間研究遼、金史,對(duì)政權(quán)之間在政治層面的互動(dòng)有一些理解,因此,若僅就宋政權(quán)而言,我特別強(qiáng)調(diào)外部環(huán)境對(duì)于各種細(xì)節(jié)的影響,強(qiáng)調(diào)一個(gè)政權(quán)內(nèi)部的制度與事件,應(yīng)置于這個(gè)大時(shí)代的復(fù)雜環(huán)境之中。

還有,應(yīng)特別重視“關(guān)系”。宋是一個(gè)連續(xù)性特別強(qiáng)的朝代,宋初的很多制度,其創(chuàng)建過(guò)程歷數(shù)十年之久,并且在數(shù)十、上百年之后,尚有明顯的影響,因此對(duì)于某個(gè)描述對(duì)象,需要拉長(zhǎng)關(guān)注的時(shí)段。同樣地,要考慮事件與事件、制度與制度之間的關(guān)系。由于任何一個(gè)闡述的對(duì)象,都是一張嚴(yán)密的網(wǎng)絡(luò)中的一個(gè)節(jié)點(diǎn),觸動(dòng)它,也同時(shí)觸動(dòng)了周邊的其它節(jié)點(diǎn),孤立地看待一個(gè)節(jié)點(diǎn),肯定會(huì)有問(wèn)題。

馮賢亮(《清史》作者):史料多元化,讓下層民眾發(fā)出聲音

清史離當(dāng)代近,史料宏富,已有的各種通史著述成百上千,很難說(shuō)能更新什么舊知。況且寫作字?jǐn)?shù)有要求,有限的篇幅要包容很多更新的內(nèi)容,在通史敘述的框架下,不太現(xiàn)實(shí)。所以,不能說(shuō)以往的淺近讀物都沒有而這本小冊(cè)子有很多的新內(nèi)容。

如果沒有十五萬(wàn)字的限制,我大概可以在這方面作更多的嘗試。我原來(lái)的設(shè)想,是希望更多地利用清代的小說(shuō)戲曲、笑話故事、民歌竹枝詞與地方史志等,對(duì)于廣大下層民眾的生活與生產(chǎn),進(jìn)行較為生動(dòng)的描述。因?yàn)檫@些文獻(xiàn)中的主人,可以是節(jié)婦、尼姑、強(qiáng)盜、江湖藝人、小商販,也可以是鄉(xiāng)村地主、民間土豪、乞丐、騙子、老農(nóng)民,更可以是落魄書生、青樓才女、腳夫、幫閑、接生婆,等等。以這些人為主角的故事,更貼近民間的生活實(shí)態(tài),也能在宏大政治的敘事下,呈現(xiàn)底層社會(huì)的脈動(dòng)。本書中雖然都不可能這樣敘寫,但多少還有些影子。

通史的敘述中心,絕對(duì)離不開政治。在人們的社會(huì)生活中,政治的影響又無(wú)時(shí)不在。但像人性的命題,在大歷史、大政治背景下可以通過(guò)若干類人物,得到一定的展現(xiàn),但也存在范圍過(guò)狹的一面。比如講到慈禧,當(dāng)然不會(huì)簡(jiǎn)單地以今人的觀感來(lái)寫,而是找到曾在清宮陪侍慈禧兩年之久的女官德齡的回憶錄,在這個(gè)基礎(chǔ)上,查考、補(bǔ)充了若干史料。再如宮廷的日常生活,我最后選用了溥儀的回憶。以往的通史,大概不大用這些材料。但這樣的敘述,既很生動(dòng),有親臨之感,也能多側(cè)面地反映出一些正史撰寫中應(yīng)該不會(huì)保留的生動(dòng)畫片。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司