- +1

誰說方士只能求仙問藥?漢代的方士還是魔術(shù)大師,身懷絕技

原創(chuàng) 文史君 浩然文史 收錄于話題#漢朝歷史61#中國古代史318

曾經(jīng)何時,本山大叔與他的小品是春晚的必備單品。當他不再出現(xiàn)于春晚的舞臺時,人們仿佛覺得春晚都有些黯然失色。一旦有關(guān)于他要重出江湖的消息傳出時,總能掀起一陣不小的風波。事實上,還有一類春晚節(jié)目在好幾年內(nèi),吊足了人們的胃口,那就是劉謙的魔術(shù)。

接下來就是見證奇跡的時刻

魔術(shù),在古代被稱作“幻術(shù)”,表演幻術(shù)的藝人被稱作“幻人”“化人”。到近代時,受西方文化的影響,“魔術(shù)”的稱呼才出現(xiàn),表演者也被稱為魔術(shù)師。幻術(shù)在先秦時期就已出現(xiàn),在漢代就發(fā)展的很成熟了。當時的幻術(shù)可分為兩大類:一是本土幻術(shù),二是外來幻術(shù)。兩者相互交流,相互促進,共同鑄就了漢代幻術(shù)事業(yè)的輝煌。

一、本土幻術(shù)

漢代是我國古代幻術(shù)事業(yè)的第一個高峰期,當時有大量專門從事幻術(shù)表演的藝人,主要是以方士為主。其中最為著名的人物便是東海人黃公。

《西京雜記》記載,東海人黃公是秦末時期的人,“少時為術(shù),能制蛇御虎,佩赤金刀,以絳繒束發(fā),立興云霧,坐成山河”。其實,東海黃公自小便學習方術(shù),后來就以此維生,到處獻藝。他的拿手幻術(shù)表演就是“立興云霧,坐成山河”,在表演時要有專門的裝束,佩戴赤金刀,頭上以絳繒束發(fā),看起來威風凜凜。

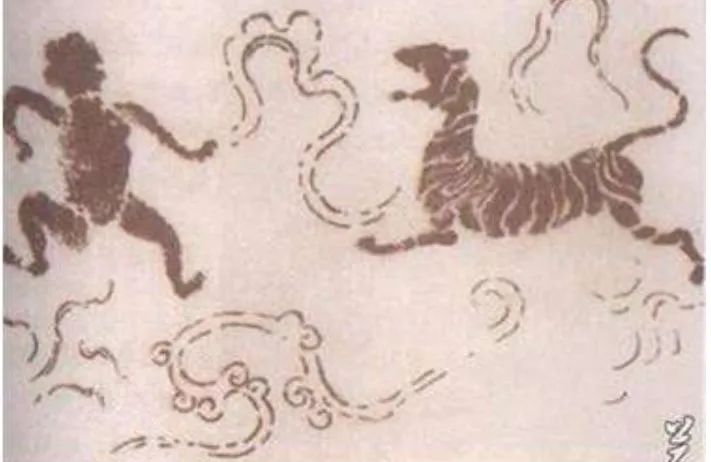

東海黃公

不過,東海黃公的結(jié)局比較慘,是武松打虎失敗的版本。在漢代,幻術(shù)藝人有時身兼數(shù)職,還會擔任馴獸師,在表演幻術(shù)時,會有馴蛇、馴虎參與,在場上互動,讓節(jié)目更為刺激。東海黃公也是采取了這樣的演出方式。在他青壯年時期,并未發(fā)生演出事故。等到他年老時,因為體力不濟,又加上飲酒過度,在進行演出時,出現(xiàn)了嚴重的舞臺表演事故,白虎獸性大發(fā),將其吃掉。漢代時,三輔地區(qū)的人們將這個故事改編,作為百戲的題材之一。

東海黃公:失敗的“武松打虎”

漢代其他著名的幻術(shù)節(jié)目還有魚龍曼延、畫地成川、畫地成江河、噴嗽為雨霧(就水成霧)等。它們共同的特點就是與神仙境界、神仙人物、仙禽神獸密切相關(guān),是當時流行的神仙、方術(shù)思想在娛樂領(lǐng)域的反映。這在張衡《西京賦》中表現(xiàn)尤為突出,其云:“巨獸百尋,是為曼延,神仙崔巍,欻從背見。……海鱗變而成龍,狀蜿蜿以蝹蝹。……云霧杳冥,畫地成川,流渭通涇。”指的便是著名的幻術(shù)節(jié)目魚龍曼延、畫地成川。

類似的幻術(shù)節(jié)目在畫像磚石上也很常見,徐州銅山縣洪樓出土的漢代祠堂頂部畫像石上刻畫的圖像幾乎與《西京賦》的描寫相同。一般來說,祠堂頂部畫像石展現(xiàn)的往往是人們想象中的神仙世界,而《西京賦》中的大型幻術(shù)演出恰恰出現(xiàn)在祠堂頂部,難道還能說只是個巧合嗎?

漢代幻術(shù)大興,除了經(jīng)濟原因外,統(tǒng)治者的個人愛好也起到了某種引導作用,漢武帝是其中的杰出代表。武帝晚年熱衷于求訪神仙,幻想長生不老。為了迎合武帝的這種長生心理,大量的方士假借能求取仙藥、煉丹藥或?qū)ふ疑裣芍巴L安騙取富貴,有李少君、齊少翁、欒大等。

其中最著名的人物則是方士欒大,武帝命其“驗小方”,以防受騙。欒大以“斗棋,棋自相撞擊”的“奇跡”順利取得了武帝的信任,而后又被封為五利將軍、樂通侯,還娶了武帝非常寵愛的長女衛(wèi)長公主,富貴震動天下。其實,欒大這種所謂的“小方”性質(zhì)其實是與幻術(shù)相同的。盡管后來欒大的騙術(shù)被武帝發(fā)掘,并被腰斬棄市,武帝的做法導致方術(shù)大興,不少幻術(shù)藝人也逐漸學習、掌握了一些方士的方術(shù),用于表演幻術(shù),因而在很大程度上又促進了本土幻術(shù)的發(fā)展。

《大漢天子3》中被騙的衛(wèi)長公主

二、外來幻術(shù)

在漢代,大量的國外幻術(shù)能夠傳入中原,并受到中原人民的喜愛,其最大的功勞仍要歸功于漢武帝。正是他不遺余力地派遣張騫開通西域、又打通西南夷,不少國外的幻術(shù)才得以東傳,進入長安,進而傳向全國各地,為民眾的娛樂生活增添了一抹亮麗的色彩。

據(jù)司馬遷記載,西域之路打通以后,在大漢雄厚國力的吸引下,中原地區(qū)涌進了大量的外國使者,“西北外國使,更來更去”,有烏孫、安息、大宛、姑師等。到東漢時,都盧國、撣國(今緬甸一帶)也多次派遣使者團從西南地區(qū)進入都城洛陽朝賀。

這些外國使者除了向中原進獻各種奇珍異寶、珍禽異獸外,還帶來了在本國很流行的幻術(shù)。據(jù)《漢書·西域傳》《漢書·張騫傳》以及《后漢書·西南夷傳》記載,從海路和陸路兩個方向傳入的國外幻術(shù)有吞刀、吐火、植瓜種樹、自支解、自縛自解、易牛馬頭、屠人截馬等。這些幻術(shù)的表演者主要是來自大秦(今羅馬)。

吐火變成了川劇的絕技之一,大概也與漢代幻術(shù)相關(guān)

武帝時,大宛諸國派遣使者跟隨漢使出訪長安,“以大鳥卵及犛靬眩人獻于漢”,所謂的“犛靬(máo jiān)眩人”指的就是大秦的幻術(shù)藝人。東漢安帝時期,撣國國王雍由調(diào)遣使朝賀時,順帶“獻樂及幻人”,其中的“幻人”自言來自“海西”,而海西仍然是大秦的別稱。由此可見,大秦國應(yīng)該是當時世界上著名的幻術(shù)中心,技藝十分高超,從而催生出不少擅長幻術(shù)的表演者,在世界各地交流演出,以至于到三國時期,人們對大秦的印象就是“俗多奇幻”。

畫像石里的吐火表演

因為從國外傳入的幻術(shù),與中原本土的幻術(shù)差別很大,風格大不相同,形象十分殘酷。比如說吞刀是真的把刀插進食道;吐火也是一種苦刑幻術(shù)。至于說屠人、截馬、自支解、易牛馬頭等更是殘忍無比。漢安帝時期,印度有幻人前來獻技,表演的是“自斷手足,刳腹胃”,看起來更是血腥。不過,有一種很受中原人民喜愛的幻術(shù)——“種瓜”也是來自印度。這種幻術(shù)能夠在片刻間下種、引蔓、結(jié)瓜,非常吸引人。

《妖貓傳》里的種瓜術(shù)

從出土的畫像磚、石來看,在漢代比較流行的一種小型幻術(shù)是吐火,共有將近十幅,江蘇、山東、河南等地都有。有的是由國外藝人進行表演,有的是中原藝人表演,兩者并行不悖,漢代社會開放之風氣由此可窺得一斑。而其他的如易貌分形、自支解、屠人、截馬等恐怖幻術(shù)目前并未出土相關(guān)實物,不過在后世屢有出現(xiàn),成為不少江湖藝人謀生的手段。

文史君說

西域幻術(shù)傳入中原后,并未停滯不前,而是很快被中原幻術(shù)藝人加以吸收,融會貫通,從而大大豐富了漢代幻術(shù)的表演題材,促進了漢代幻術(shù)的發(fā)展。其中一些優(yōu)秀幻術(shù)節(jié)目被后世加以繼承,至今還在舞臺上活躍著。比如,三國時期魏國有一個叫左慈的方士,他實際上就是一個幻術(shù)家,在曹操面前表演“空竿釣魚”“擲杯化鳥”“自身遁隱”等節(jié)目,令觀者大驚。其中的“空竿釣魚”“擲杯化鳥”如今還是魔術(shù)師的表演題材,可見當時幻術(shù)技藝之精湛。

參考文獻:

蕭亢達:《漢代樂舞百戲藝術(shù)研究》,文物出版社1991年版。

傅起風、傅騰龍:《中國雜技史》,上海人民出版社2004年版。

聶傳學:《中國古代雜技發(fā)展概略》,新華出版社1992年版。

葉大兵:《中國百戲史話》,浙江人民出版社1985年版。

(作者:浩然文史·微雨燕博士)

本文所用圖片,除特別注明外均來自網(wǎng)絡(luò)搜索,如有侵權(quán)煩請聯(lián)系作者刪除,謝謝!

關(guān)注我們

專業(yè)學者團隊

有趣又有料的文史科普

投稿:公號首頁點聯(lián)系我們

稿酬優(yōu)厚

原標題:《誰說方士只能求仙問藥?漢代的方士還是魔術(shù)大師,身懷絕技》

本文為澎湃號作者或機構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構(gòu)觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司