- +1

趙嘉福:二胡手是如何修煉成國家古籍修復專家的?

【編者按】

11月30日,復旦大學中華古籍保護研究院成立,并設國家古籍保護人才培訓基地,組建由吳格研究館員領銜的古籍編目與鑒定團隊,以及由趙嘉福先生領銜的古籍修復團隊。趙嘉福是建國后培養的第一批古籍修復人才,迄今積累了五十余年的工作經驗。這個行當曾有怎樣的故事?近日澎湃新聞(www.kxwhcb.com)記者專訪趙先生,請他講述自己從一個少年二胡手成長為古籍修復專家的那些故事。

趙嘉福是上海人,小時候喜歡音樂,1960年初中畢業,考進上海民族樂團拉二胡。隨后趕上三年困難時期,文藝單位要壓縮編制。1961年,他即面臨轉崗問題。

當時他有兩個選擇,一個是上海博物館,一個是上海圖書館。這一年,趙嘉福17歲,對兩家單位了解不多,他以為到博物館就是當講解員,到圖書館就是借書還書。因為自己普通話不好,他自覺無法勝任講解員的工作,于是選擇了上圖。

上圖成立于1952年,在1960年代之前,沒怎么進過年輕人。當時館里的工作人員,一些是解放前在圖書館工作過的老先生,一些是當時社會上的失業知識分子,多是圣約翰大學、滬江大學的畢業生。

進了上圖,趙嘉福被分配至古籍修復小組,他這才知道圖書館不單單是借書還書。古籍修復小組都是老先生,年紀大的七十多歲,年輕的也有六十多歲,五十幾歲的就算是“小伙子”。從沒接觸過古籍修復的趙嘉福作為培養對象開始了“師傅帶徒弟”式的學習。

上圖那些老先生:顧廷龍、黃懷覺、潘景鄭……

六十年代上海圖書館做古籍修復的老師傅有十余位,其中做古籍修復的曹有福、做碑刻傳拓的黃懷覺是水平最高的兩位先生,顧廷龍館長對這二位也特別敬重。

黃懷覺是無錫人,生于清光緒三十年(1904),是近代碑刻圣手。蘇州寒山寺的《楓橋夜泊詩碑》即出自其手,杭州岳王墳的《前后出師表》是由他和他的兒子共同完成的。黃先生家境貧寒,十幾歲就輟學在蘇州碑刻名店徵賞齋做學徒,學習刻碑、拓碑、裱帖。

“以前蘇州的文化很發達,老街上有很多賣字畫、舊書的,前面是商店,后面就是工廠,老板也是師傅。這些師傅通常是跟人家學徒、做工的,存點錢了開個小店,再有錢就在店的后面開個小工廠。蘇州城里的收藏家有什么書畫、碑帖壞了可以拿去店里修,要是哪兒造園子需要刻個書畫碑,也可以到小店的工廠里做。傳統的碑刻技術刻出來的字畫仿真度很高,是用小刀一點點地刻,黃先生就是這么學出來的。”

解放前,黃懷覺在近代書畫大家吳湖帆家中做事。吳湖帆是畫家,也是有名的收藏家、書畫鑒定家,畫畫方面他不如張大千,但是在書畫鑒賞方面,張大千對他也是佩服得不得了。吳湖帆、顧廷龍與潘景鄭都是連襟,吳、顧二位先生就是潘家的女婿。大概也是這樣的淵源,黃懷覺、潘景鄭二位先生能跟隨顧廷龍在上海圖書館工作。

在古籍版本、目錄學方面,上圖有兩位德高望重的老先生,一位是潘景鄭,一位是瞿鳳起。兩位先生學問很好,祖上都是藏書家。潘先生是江蘇吳縣人,其家族是蘇州望族,他與其兄繼承祖父潘祖同“竹山堂”藏書,后藏書樓改名“寶山樓”,潘先生是藏書樓擁有者之一。瞿先生是江蘇常熟人,瞿氏的鐵琴銅劍樓是清代四大私人藏書樓之一,家里幾代都是學問家。解放以后,瞿家藏書樓的書捐給了國家圖書館,也就是當時的北京圖書館。瞿鳳起也因此調到北京,后因南方人在北方生活不習慣,又調到上海圖書館。

與這些先生們的朝夕相處,趙嘉福受益頗多,這并非就其所學專業而言,耳濡目染地,連同他的業余興趣也多受先生們的影響。

師傅帶徒弟:黃懷覺教碑拓裝裱,顧廷龍教書法,潘景鄭、瞿鳳起教古代漢語

趙嘉福古籍修復的技術很全面,碑刻傳拓尤其擅長,他的師傅就是黃懷覺先生。

“我跟黃先生學習,是傳統師傅帶徒弟的模式。過去老師刻碑的時候話不多,一個是舊社會的習慣,師傅怕學生偷技術、搶飯碗;第二個是師傅他自己就是這樣學來的。黃先生以前就講,他在蘇州學徒的時候,師傅不讓做上手活兒,他們開始都是干家務,帶小孩,技術都是偷學來的。自己觀察、自己琢磨、自己練習。學習過程中也不能問為什么。你問,這么做是為什么呀?他會說,什么為什么?!就是這樣做的!所以,就是要善于學習。”

“另外,做人要勤快一點。我剛開始學習,師傅給了兩把刀,自己就去磨刀,先磨刀磨幾個月,哪天師傅看著你磨刀磨得不錯,允許你幫他磨刀了,那才是認可了。有時候也磨不好,他看著不好就給丟到一邊去,我就知道,沒磨好,再拿去磨。師傅干活的時候,我們在旁邊干,打下手,遞工具,然后自己再慢慢上手。這要反復地模仿、揣摩,師傅的手法、刻碑的節奏,甚至聲音,到最后關著門,我在里面刻碑,外邊人聽聲音、節奏都跟師傅一樣。這就算可以了。”

除了學習古籍修復專業技術,顧廷龍館長還特別注意培育年輕人的文化修養,親自教他們寫毛筆字。“他規定我們上班寫一個小時的毛筆字,寫了之后拿去給他批,他會用紅筆把寫得好的、不好的地方圈出來,像教小學生一樣,還親自示范,寫給我們看”。

趙嘉福年少,總感覺練習書法跟專業關系不大,學了一段時間也不見提高多少,就有點懈怠了。顧先生看出苗頭,就給他做思想工作:“要求你寫字不是要你做書法家。從圖書館的工作來講,目錄卡片都是毛筆寫的蠅頭小楷,寫得太不好看總是過不去的。另外,做古籍修復、刻碑傳拓,你不會寫字,刻出來的東西就提高不了,境界不夠,那頂多只能做個匠人。只有理解了書法、懂得運筆,刻出來的字才有精神。所以,你學寫字對今后工作有用處。那我就問他,我該寫哪個體呢?他說,什么體不重要,正草隸篆希望你都去寫一寫。”

這一番談話讓趙嘉福受益很多。現在,他業余時間還會寫寫毛筆字、刻刻印章。他是上海書法家協會的會員,也曾前往日本、美國,以及中國香港參加書法、篆刻等活動,這些都是他在圖書館工作之余學習、積累起來的。“圖書館一個好處是書多,我就找來印譜自學,先是模仿,然后自己做。什么事情,你堅持個幾十年,不停琢磨,最后自然就會出成績。”

不僅如此,顧先生還專門請館里的老先生授課,講古代漢語,講版本目錄。

古代漢語由潘景鄭、瞿鳳起這兩位老先生輪流上課,教材有兩個,一是《古文觀止》,一是《中華活頁文選》。“從事古籍修復,看不懂文言文不行,最基本的要求是能句讀,兩位先生從這兩本教材中挑選篇目教我們。至于古籍版本方面的知識,瞿先生、潘先生會給我們拿一些好書,給我們講不同版本的特色,比如明版書有什么特色,紙張、字體、欄、版是什么樣的……這都學了些,以后在工作中也有實踐,現在看古籍版本還是有些眼力。”

同時,趙嘉福還堅持晚上到干部文化學校去上課,一直讀到高中畢業。如果不是后來有了去北京學習的機會,他可能還會讀大學的函授課程。

“當時北京大學有函授圖書館系,上海圖書館的年輕人都去上北大的函授課程。圖書館里的人員結構是逐步提高的。解放以前就在圖書館工作的人員很少有真正是圖書館系畢業的。五六十年代,北京大學、武漢大學圖書館系的畢業生每年會分到上海圖書館,后來就有好多圖書館系畢業的專業人員。現在又不一樣了,圖書館不單收圖書館系學生,還收外文系等其他學科學生。我的最高學歷就是高中,還是函授的,如果把我放在現在,上海圖書館的門都是進不了的。”說到這兒,趙先生輕松一笑。

北上求學,轉益多師

1964年,中央圖博文物局面向古籍修復人才開展一期兩年的培訓班,趙先生得以跟隨北京圖書館古籍修復專家張士達學習了兩年。

傳統技藝多有宗派之分,古籍修復、碑刻傳拓也不例外,大體說來,有南、北二派之別。建國初,南派的代表人物即上海圖書館的曹有福、黃懷覺,北派的代表人物即是北京圖書館的張士達,版本目錄學家趙萬里稱其為“國手”。

張士達的經歷與黃懷覺類似,他十幾歲就在北京琉璃廠肄雅堂古書店做學徒。肄雅堂是清末民初京城古籍修復最為著名的古書店之一。在這家書店,張先生一是學了古籍修復的技術,二是對古籍版本鑒定很有一套經驗。離開肄雅堂,他在琉璃廠開了一家書店叫“群玉齋”。

“張先生與北京圖書館善本部主任趙萬里是老朋友,他平日走街串巷收古物,收到好東西給趙萬里,有點破損的就自己修,然后放在店里賣。1956年,公私合營,趙萬里就把張士達請到北京圖書館工作。北京圖書館最好的書都是他修的。”

跟隨南、北二派先生學習,又經過幾十年的實踐,談起這干了五十余年的本行,趙先生講起來頭頭是道:

“解放后,專門從事古籍保護與修復的機構有國家圖書館和上海圖書館,這兩家有專業部門從事古籍裝裱、修復,代表了整個公共圖書館的專業水平。此外,北京的中國書店也有專門做古籍修復的人員,但其目的與公共圖書館不同。公共圖書館的古籍修復以保護古籍為目的,要求恢復古籍的原貌,盡量避免對古籍紙張的破壞。

“比如,舊書經歷的年份長了,有毛邊,那也不必把它修理得整整齊齊;再如,古書畫多有黃斑,這可能是氧化、保存不當造成的,傳統手法用清水或堿,再或者草酸都可以將其洗掉,甚至可以漂白得干干凈凈,如新的一般,但是這些勢必會對紙張造成傷害,特別是堿和草酸,所以,有沒有必要把它做得這么漂亮呢?這行干了五十多年了,我覺得可以不碰就不碰。”

刻碑,用什么石材很重要。論碑刻效果,青石最好,論碑刻難度,花崗巖最難。傳統碑刻多是就地取材,以沉積巖為主,此類石材硬度相對低,容易鑿刻,刻出來的書法效果好,只是易風化。

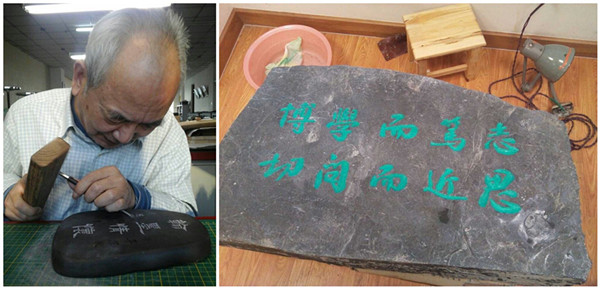

上海龍華烈士陵園中有一塊紅色花崗巖石碑,正面鐫刻“碧血丹心為人民”,即為趙先生所刻。“這項工作原是面向全國碑刻人才招標,每人一塊石頭,大家刻同一個字,然后進行評選,最后,就選到我了。”趙先生碑刻作品很多,沈均儒生平碑、鄒容墓志銘“革命軍中馬前卒”、徐光啟的碑廊、龍華寺重修碑、真如寺普門品佛經、嘉定吳玉章詩碑等等,但就屬龍華烈士陵園這塊碑的刻碑經歷讓他印象深刻。

“這一塊花崗巖的品種叫‘印度紅’,從印度進口來的,巖石顆粒大,硬度很高。在這塊石頭上刻字,敲下去,刀口直冒火星,特別費刀,自然也很費力。以前磨刀用水磨,一把刀能用幾十年,現在磨刀用的是砂輪,一把刀用不了幾年。刻這塊碑,我用了二十幾把刀!”

趙嘉福今年七十歲,古籍修復做了五十三年,算起來,他是建國后培養起來的第一批古籍修復人才。2007年國家成立古籍保護中心以前,這個行當從業人員少,受重視程度不高,他多次承擔專業人才培訓工作。從一個懵懂的少年成為技藝精湛的專家,談及前輩先生,他總是敬佩其學識、技藝,感慨他們默默無聞地做了很多工作,而談到自己人生這一段際遇,他淡淡地說:“這件事情,我是越堅持越有感情。”

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司