- +1

訪談︱張偉然:歷史地理學80年,研究技術引領學科發展

澎湃新聞:禹貢學會成立于1934年,到今年正好80年。這中間,歷史地理學的發展呈現出怎樣的階段性?

張偉然:我覺得大體可以分為四段。從1934年到1950年代初,差不多20年時間,是第一個階段。盡管“禹貢”學會提出要將傳統的沿革地理改造成現代的歷史地理,但事實上,那段時間并沒有改過來。1950年教育部頒布的大學歷史系選修課目中,仍列有“中國沿革地理”一課。侯仁之先生在《新建設》該年第11期(1950年7月)上發表《“中國沿革地理”課程商榷》一文,大聲疾呼應更名為“歷史地理”,這才引起社會上的普遍重視。第二個階段,大體從1954年到1979年,20多年間,歷史地理學真正進入到一個分頭并進的實質性發展階段。之后,從國內人文地理學復興(1979),到上個世紀末(1999),差不多20年,可以算第三個階段。這期間,歷史人文地理獲得了空前的發展,而歷史自然地理卻相對低落。新世紀以來,十多年時間,由于GIS技術的推動,以及一些新的學科理念的引進,歷史地理學煥發出新的活力,出現了一個“中興”的局面。

澎湃新聞:傳統的沿革地理學屬于史學范疇,顧頡剛先生、譚其驤先生提倡將它改造成現代的歷史地理學,這屬于地理學范疇。從史學范疇到地理學范疇,這樣的轉變對歷史地理研究有什么影響?

張偉然:沿革地理是中國的傳統學問,這個研究范式是從《漢書?地理志》一脈相承下來的。它的核心是歷代政區沿革,從實用的角度來說,也就是歷代的地名。歷史地名從數量上總歸有七成以上屬于政區名,而且是歷史地名中變化最大的部分。前輩學人講治史四鑰匙,年代、目錄、職官、地理,其中的地理就是“沿革地理”。它基本上是個從文本到文本的考證過程。

地理學在中國古已有之,但中國現代的地理學,其整個學科范式都是舶來的。地理學從時間上可分為三段:研究當下的,叫現代地理學;研究地史時期的,叫古地理學;研究這兩者之間,即人類歷史時期的,就是歷史地理學(historical geography)。這個歷史地理學,就有很多過去沿革地理所沒有的東西。比如,歷史自然地理。過去沿革地理頂多講一點水道,份量很輕。主要內容還是疆域政區沿革。要把沿革地理改造成現代的歷史地理,思考問題的原點就換掉了。整個知識結構、提問方式和研究手段都大大地豐富了。

澎湃新聞:第一個階段為什么沒能實現這一改變?

張偉然:第一代歷史地理學者完全看到了這個問題,但從禹貢學會成立,到1950年代初,他們的生活一直很奔波。國無寧日,社會動蕩,一直沒辦法坐下來好好地做研究。可以這樣講,盡管禹貢學會造出了一種聲勢,但整個民國年間歷史地理實際取得的成績有限,不足以支撐整個學科范式的轉變。所以,才會有1950年教育部仍將“中國沿革地理”列為大學歷史系選修課目之舉。

澎湃新聞:在第二個階段,歷史地理學是怎樣發展起來的?

張偉然:從歷史地理的學科發展來說,第二個階段特別重要。1949年以后,中國政治上一邊倒向蘇聯,學術也受到蘇聯影響。地理學里面,人文地理不能講了,那是資產階級的東西;要講經濟地理。地理學的基本結構也就分成自然地理、經濟地理兩大部類。

1949年以后中國地理學的發展,有個很大的特色是“以任務帶學科”,很強調地理學參與國民經濟建設的作用。從1950年代中葉起,歷史地理學形成了三個重鎮。一個是譚其驤先生所在的復旦,一個是侯仁之先生所在的北大,再一個就是史念海先生所在的陜西師大。

譚先生從1954年起受命重編改繪清人楊守敬的《歷代輿地圖》,后來發展到編纂出一套全新的《中國歷史地圖集》(學界習慣簡稱為“譚圖”)。這項工作前后綿延30年,調動了全國的相關力量;除了復旦,其編纂人員還分布于中國社科院、南大、中央民院、云南大學等單位。就算在文革中也只中斷了3年。出成果,出人才,可以說比較好地實現了以任務帶學科的目標。

侯先生和史先生雖然沒有這樣大規模的項目推動,但侯先生從1950年代起就是中國地理學會的核心人物之一。他的工作除了在理論上對歷史地理學不斷進行闡發,主要圍繞著城市(特別是北京城)、沙漠這兩個專題展開。

史先生在陜西乃至全國都享有崇高的學術威望,他涉及的面非常廣泛。以黃土高原為中心,覆蓋了自然地理、經濟地理、軍事地理、政區地理、交通地理、文化地理、聚落地理等多個方面,而尤以自然、經濟、軍事三個方面的成就最為突出。侯先生、史先生下面都有一些學術助手,他們基本上跟著老師亦步亦趨。

、史念海(左起)

澎湃新聞:這一時期歷史地理的學術增長體現在哪些方面?

張偉然:方方面面。首先是,整個知識體系變了。歷史自然地理,這一塊是過去完全沒有的。沿革地理里面雖然偶爾也有點水道的內容,但那主要是資料排比,基本上沒有什么科學內容。然而到了歷史地理里面,歷史自然地理如歷史氣候(這一塊主要是竺可楨先生和中科院地理所的團隊推動起來的)、河道與湖泊、沙漠、海岸線、珍稀動物和植被變遷等,都成了極為重要的內容,而且是可以直接為國民經濟建設決策提供參考的部分,因而很受重視。經濟地理這塊,史先生關于黃河流域戰國至隋唐的農業發展以及經濟格局變遷的系列論文,也都是超邁往古的。

其次,研究方法變了。地理學很強調野外考察。1950年代以后,歷史地理學對于野外考察這一塊大大加強了。侯先生研究沙漠,帶著他的團隊一趟趟往烏蘭布和、毛烏素沙漠跑;你看他的《歷史地理學的理論與實踐》(上海人民出版社1979年版),這樣的工作擱過去沿革地理時代,簡直是不能夢見的。史先生跑野外更厲害。為了研究軍事地理,“文革”中陜西軍區曾專門給他提供一輛小吉普,那些軍事要塞,大多是別人根本看不到的地方,他想看哪里看哪里。到后來80年代招研究生了,他還帶著研究生到處跑。《河山集》前四集特別是二、四兩集里面那些工作,沒有深厚的野外功夫,完全是做不出來的。譚先生身體差一點,再加上他主持編圖事情多,跑野外跑得沒那么勤快;但在上海和太湖流域,也跑過不少。1974年他帶著研究室的同人在太湖以東地區考察,完了還寫了一篇《太湖以東及東太湖地區歷史地理調查考察簡報》。我個人覺得那個簡報的水準是很高的。

再一個是研究目標變了。或者說,技術標準變了。沿革地理,主要是排比資料、加以斷按。無非是描述一下現象。做歷史地理,再這樣就不行了,得探討規律,分析原因。比如譚先生《何以黃河在東漢以后會出現一個長期安流的局面》一文,由黃河下游的安流追溯到中游的水土流失,由水土流失聯系到植被,由植被想到土地利用方式,譚先生說:“我自以為這才是一篇夠得上稱為歷史地理學的研究論文。”關鍵就是其中有分析,有原因和規律層面的探討了。

澎湃新聞:“技術標準”這個概念很有意思,能不能再舉兩個例子?

張偉然:好。從沿革地理到歷史地理,水道變遷研究的變化最明顯。傳統的研究主要是描述現象,何時何地、有何變化。那樣的工作,純粹的歷史學家完全可以做。比如史學家岑仲勉也寫過一本《黃河變遷史》(人民出版社1957年版),那基本上是一本史學著作。歷史地理范疇里,黃河流域,你看《河山集》二集里面,史先生討論黃河流域的侵蝕與堆積,討論黃河中游的下切、側蝕;長江流域,張修桂先生探討長江中下游的河床演變、湖沼變遷;這些工作,都包含著地理學的科學內容,應該說,這就不是一般的歷史學家所能夠勝任的了。

技術這個東西有很強的穿透性。沿革地理被改造成歷史地理以后,不光是水道變遷,事實上,各方面的要求都提高了。例如政區沿革,這是沿革地理最核心的東西。以往在講單個政區沿革時也會精確到某年,甚至某月,比如說,某郡某年置、某年廢,等等;但是不強調空間序列。就整體來說,那時講沿革一般只講到“某代”。很多人熱衷于考證某代的“地理志”,或者補正史中所缺的某代“地理志”(或曰“疆域志”)。那樣的工作不能說毫無意義,但用現在歷史地理學的眼光來看,意義非常有限。歷史地理一個核心的理念是要講時空序列。研究政區,既要講清楚縱向(每一個政區隨時間)的變化,同時還要講清楚橫向(同時并存的其他政區)的狀況。這樣才能形成一個立體的認識。

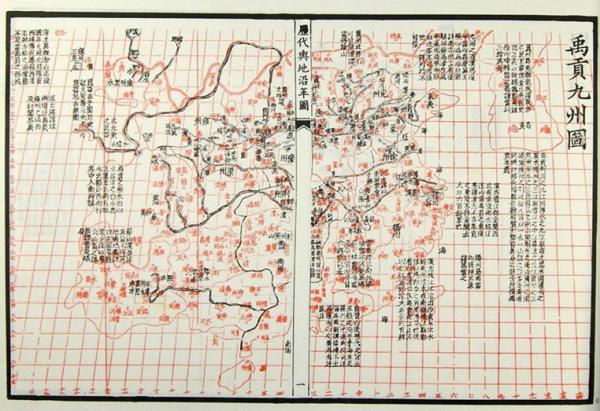

在譚先生以前,中國很早就有人編過歷史地圖。朱墨套色,古今分明,看著很漂亮。精度最高的就是清末楊守敬的《歷代輿地圖》。但是,過去那些歷史地圖中所有的行政建置,都是不標明年代的。都只標明某代,而不注明某年。就是說,那些地圖所反映的政區都是歷史上不曾實際存在過的。都是不同年份的政區拼起來的。

1954年,當局請譚先生重編改繪楊圖的時候,還以為只要將楊圖上那些歷史政區挪到現代底圖上,有錯誤的改一改,兩三年時間就差不多了。誰知譚先生一看,完全不行。他堅持歷史地圖一定要能反映某一時間政區的實際狀況。于是他給每個朝代要反映的政區都設定一個“標準年”,有些特別重要、前后變化較大的朝代設兩個(如唐代)。這樣一來,工作量大到簡直不知要增加多少倍。事先人家以為讓他帶一兩個助手、干兩三年的事,他帶著一個四五十人的團隊干了二十多年才做出來。

譚先生的這個做法,等于給歷史政區地理制訂了新的技術標準。從此,研究政區地理,就必得考慮縱橫(時空)兩個方向的數據序列,政區時效要精確到年。像以前有些人補地理志的那種工作,只一味地將某代的政區羅列出來,而不考慮時空序列,相比之下就顯得落伍了。而且,譚先生通過對每個朝代給出一兩個標準年的方式,將歷代疆域政區變化的大勢給勾勒了出來。這就給以后的政區研究提供了一個全新的界面。

在這樣的基礎上再進一步,對某一朝代展開斷代研究,將該朝代的行政建置做出逐年變化,也就成為一種邏輯的必然。后來譚先生指導周振鶴先生研究西漢政區地理,將西漢兩百年的政區設置逐年復原出來,又為斷代政區的研究提供了一個新的參照系。

澎湃新聞:這已經講到第三個階段來了吧。這一階段歷史地理的發展有哪些特點?

張偉然:第三個階段我講它從1979年開始,并不完全是出于對歷史地理學的考慮。歷史地理內部的變化那一年也有,比如從那一年開始招研究生,現在有不少還在學界很活躍的大佬如周振鶴、葛劍雄、唐曉峰等先生都是那一年開始讀研究生的。但這個變化當時還不顯著。有一個更大的背景是,那一年,人文地理學在中國復興了。這兩方面結合起來,將1979年以后看作是歷史地理學進入了第三個階段應該是合適的。

上面講到歷史地理學區別于沿革地理的一大標志是它對地理學的需求提高了。地理學是一個發展很快、不斷推陳出新的學科。從1949到1979年,中國地理學仿效蘇聯,對于歐美地理學的進展有點隔膜。而長期以來,歷史地理學由于從業人員多數出身于歷史學背景的緣故,對地理學的吸收和消化也有個過程。這樣一來,歷史地理學對于地理學的最新進展,反應總歸要滯后一點。中國地理學界早在1979年就打出了人文地理學復興的旗號,而歷史地理學界,直到1990年才由譚先生撰文呼吁積極開展歷史人文地理研究。比地理學界晚了11年。

譚先生是一個很不喜歡空談理論的人。他呼吁積極開展歷史人文地理研究,實際上不是一個空頭口號,而是對1980年代以后(也就是新時期受過研究生教育的這批學者登上學術舞臺以后),歷史地理所呈現出的新局面而作出的總結和展望。你看他指導的研究生,沒有一位是做歷史自然地理的。他的學生,只有我是學地理出身。侯、史兩位先生門下學地理出身的倒是不少,但事實上,多數人也在做歷史人文地理。其中特別著名的如辛德勇、韓茂莉夫婦,他們本科都是學地理的,但都沒有做歷史自然地理。當然,他們文理兼通,絕對有做好歷史自然地理的能力。

總體來說,這一時期的歷史地理是歷史人文地理大繁榮,而過去地位很高的歷史自然地理萎縮了。從事歷史自然地理研究的學者少,招生困難,成果數量與歷史人文地理完全不成比例。更要命的是,很多工作中地理味道越來越淡。歷史和地理本來該兩條腿走路的,地理這條腿幾乎有點瘸了。

澎湃新聞:這一時期有哪些新的學術增量?

張偉然:不太好講。從成果數量、研究隊伍的發展壯大來講,學術增量當然是有的;但從思維體系、研究方法的層次,我覺得這一時期歷史地理的學術發展總體上缺乏激動人心的東西。

我本人在1990年代后期,經常對歷史地理的前景感到憂慮。我深感歷史地理學前面60多年,幾代人的努力,都在實現“禹貢學會”的理想。也就是在實現顧先生41歲,譚、侯、史三位22-23歲時的學術理想。這些理想實現后,歷史地理往哪里去,不知道。大家做的工作越來越瑣碎,越來越缺乏創造性,整個學科那種蒸蒸日上的朝氣沒有了。整個給人一種迷茫的感覺。

澎湃新聞:這是你個人的想法,還是其他人也有類似的看法?

張偉然:沒跟很多人交流過。至少唐曉峰先生也有過類似的憂慮。

澎湃新聞:為什么說GIS技術讓歷史地理學出現了一個“中興”的局面?

張偉然:這里面,我覺得要分兩個層次來看。首先,從表面看,GIS(Geographic Information System)是一種表達技術,功能極為強大。

前不久,一個朋友問我,譚圖從1980年代出版以來,為何不修訂,是不是當時的研究已經到頂峰了。我說不,恰相反,譚圖的研究不僅沒有到頂峰,譚先生本人對這套圖就一直不滿意。他多次告誡我,絕對不能光看這套圖就了事,一定要去核查原始材料。出版20多年以來,之所以沒出修訂版,主要的制約因素是技術。

譚圖對每個朝代設定一兩個標準年,實際上很不夠用。例如,南北朝時期分幅圖的標準年是公元497年,如果讀者想了解的內容不在這一年,當時的政區情況就得自行去考證。可是,作為紙質的圖集,總得有所選擇,不可能將每一年的建置都畫出來。而且,作為印刷品,每一次改動,無論修訂幅度大小,都得重新制版。成本非常高。

GIS技術出現之后,這些難題就迎刃而解了。只要把數據庫做好,利用計算機自動制圖,在界面上輸入任意一個年份,它就會自動生成所需的地圖。而一旦發現數據有誤,只要在后臺將數據修訂一下就足夠。不需要什么成本。這可以說是一個革命性的變化,為歷史地理學的研究帶來了無窮的活力。

目前GIS在歷史地理研究當中應用越來越廣泛。復旦史地所、陜西師大西北環發研究院都成立了空間分析實驗室。具體的工作,除了復旦史地所與哈佛聯合開發的中國歷史地理信息系統(CHGIS),人民大學華林甫主持的清代歷史地圖、北大韓茂莉主持的中國歷史農業地圖、陜西師大張萍主持的絲綢之路歷史地圖等,都是應用GIS技術開展的較大規模的工作。

澎湃新聞:除了制圖,GIS在歷史地理研究中還有哪些應用?

張偉然:這正是我想講的第二個層面。GIS是個“器”,它不僅有“用”,還會影響到“道”。作為一種全新的技術體系,GIS在相當大程度上改變了我們對歷史地理史料的觀念,形成了一些新的研究方法。

例如,過去研究城市的空間擴展,要么用考古資料,要么用舊地圖。往往只能復原出不同時期的城墻位置。你知道城墻有時候并不說明太多問題,古代很多城市在城墻內仍有一些農田、菜地,城墻外反而會有一些市井存在。從地理角度來說,應該把一個城市的“建成區”(非農業用地范圍)的擴展過程復原出來才有意義。古代城市,記載疏闊,可能沒有太多好辦法。近代以來,情形完全不同了。滿志敏在研究近代上海城市建成區的擴展時,想出了一個絕妙的主意。他認為一個地塊修建道路,可以看作是它脫離農業用地而成為建成區的標志。上海城區道路的興修過程,各區地名志、各種檔案資料斑斑可考。將這些道路的興修過程建成數據庫,再用GIS表現出來,也就動態地展現了近代上海城市建成區的擴展過程。

這個事例,表面看來還是GIS,但其中關鍵,并不是表現手段、而是對資料的開發利用的問題。找到了一種有效的代用指標。過去誰知道那些地名志還能派這樣的用場呢?這是GIS技術擴大了資料范圍、影響到我們對資料利用方式的一個例證。同時,這樣的工作也改變了我們對于歷史城市地理的既有認識。以后誰做歷史城市地理,只要能找到資料,仍舊不注意建城區變遷的話,恐怕就不能令人滿意了。

歷史自然地理領域,GIS技術的應用就更廣泛。剛才講到歷史自然地理在1990年代很低落,近年來,由于GIS技術的推動,這一領域的發展幾乎如同浴火重生。雖然現在專門從事這一領域的學者仍有待增加,但研究的內容和手段已經大非昔比。聊舉一例。以往研究歷史時期水道變遷,黃河也好,長江也好,都只能定性描述。揭示大勢,描述過程,說清楚原理,沒辦法落實到地圖上。當然少不了也要畫地圖表示,那種地圖都只能示意,很不嚴格、很不精確的。應用GIS技術以后,借助于高分辨率的衛星遙感數據,以及大比例尺的舊地圖,研究精度大幅度提升了。

我認為,最近這些年歷史地理學當中最重要的變化就是方法論層面的革新。以前定性研究的時候,一般都是貼著資料,盡量理解到位,然后分析、描述。不會想著去對資料作標準化處理。因為沒那個必要。GIS技術興起以后,思維方式變了。必得有一套標準化的數據。這就需要對問題、對資料作一些標準化的考量。需要哪些屬性,怎么定義,它們之間的邏輯關系怎么樣;如果直接的資料找不到,可否找到代用資料。等等。這樣,一方面會發現一些原來根本不認為是資料的資料,另一方面是對資料的處理方式也會發生變化。結果自然是導致研究結論的分辨率大幅度提升。我認為這是導致歷史地理學煥發出無限生機的一個很主要的驅動力。

澎湃新聞:GIS以外,還有哪些因素在最近歷史地理的發展中起到了重要的推動作用?

張偉然:我還是想強調地理學的作用。地理學有一整套思維方法,往往可以在一些關鍵的地方發揮作用。1980年代以前,歷史地理學跟地理學界的交流十分密切。譚先生、侯先生都是中科院地學部的學部委員。1990年代以后,歷史地理與地理學界的關系有點疏離。最近十幾年,很多人都意識到了這個問題,并且看到了后果,所以,我們現在一些同道有意識地在向地理學的思想方法回歸。當然,這絕對不是說要就此舍棄其他學科的思想方法。

歷史地理是一個高度綜合、橫跨文理的多學科交叉領域,它最吸引人的地方就是學科交叉,研究對象、研究手段具有極豐富的多樣性。我說的向地理學回歸,是有鑒于前一階段很多歷史地理工作從本質上來說其實只是一些史學工作,對地理學既不理解,也不關心。弄得路越走越窄。現在極有必要重新梳理個中關系,來一個“再出發”。

舉一個非常簡單的例子。辛德勇的《秦始皇三十六郡新考》,是一篇我非常佩服、非常羨慕的文章,我經常思考,他為什么能寫出這篇文章。表面上看來,這是他文獻功夫好。他的文獻是跟黃永年先生學的。可是,文獻功夫好的學者歷來不乏,為什么只有他能找到這個思路?我認為,實際上這與他學地理出身、受過科學訓練深有關系。

學地理的人都要學高數,地理學家看待一些數量問題天然地會帶有統計觀念。將這一觀念用于分析史料,那就是系統記錄與零星史料的價值大不一樣。辛德勇正是帶著這樣的理念,才敢于顛覆清儒以來的考據路線。通過比勘班固《漢志》和裴骃《史記集解》兩份系統記錄,加以分析判斷,從而得出一個秦始皇三十六郡的新方案。從知識的準確性來講,只要沒找到秦代的原始記錄,任何研究出來的方案都值得商榷;但如果我們相信世上有一種叫作科學的東西,恐怕不能不承認,辛德勇的這個方案就目前來說是最可信的。

以前我曾寫過一篇隨筆,談譚其驤先生的五星級文章,舉到了譚先生的《秦郡新考》。當時辛德勇的這篇文章還沒有出來。看了以后,我覺得辛的《新考》比譚先生的《新考》更合理。以后有機會修訂那篇隨筆的話,我要把其中的《秦郡新考》去掉。

再舉一個跟我個人有關的例子。我的碩士論文做的是南北朝佛教地理(1990)。剛接觸佛教地理時,看到一種論調:中國佛教自兩漢之際傳入,東晉才開始廣泛傳播,南北朝時期蒸蒸日上,隋唐發展到頂峰,之后就走下坡路,宋代以后基本上停滯了。因此,研究佛教史應當以南北朝、隋唐為重點。受此影響,我當時選擇做南北朝。進入新世紀以后,通過與地理學界的交流互動,我覺得研究佛教地理完全不必受佛教史的局限。著眼于佛教作為一種文化景觀,考慮它與自然、社會之間的相互影響,明清以來無疑比中古以前更重要。這一時段資料大大增加,堪稱海量;蘊藏的問題也千奇百怪,匪夷所思。這樣,視野一轉換,一下就出現了一片嶄新的天地。

澎湃新聞:除了地理學呢?

張偉然:除了地理學,我想著重指出考古學的作用。歷史地理學要用到考古的資料和方法,這是很久以前就認識到的。當年在譚先生領導的編圖團隊中,就有好幾位學考古的人員。但在以前,考古學從來沒有像現在這樣在歷史地理研究中發揮出舉足輕重的作用。

前輩中對考古特別重視的是武大的石泉先生。他是侯仁之先生的高座弟子。石先生兩個大弟子徐少華、陳偉,尤以考古功夫深湛為一大特色。徐少華的《周代南土歷史地理研究》、陳偉的《楚東國歷史地理研究》在1990年代都是份量很重的重要著作。近年來,由于考古資料日新月異,特別是楚簡、秦簡、吳簡等資料大批出土,相關研究成果令人目不暇接。已經在很大程度上推進了對秦漢及以前的歷史地理認識。

還有一位值得注意的是唐曉峰先生。他是學考古出身的。他做的王朝地理、上古地理思想,以及他指導學生做的山西南部、淮水流域在先秦的歷史地理,我覺得都是意義非凡的工作。

前幾年我經常跟于薇博士(現在中山大學)一起討論。她是學先秦史出身的,興趣在華夏文明怎樣從黃河流域推進到了長江流域。我和她都很感慨:中國文明號稱五千年,歷史地理一般以文獻史料為主,也就只能對付秦漢以下。以政治地理而言,歷來研究政區的都是從秦代郡縣天下開始,頂多在考察郡縣制起源時上溯至戰國。就是說,中國五千年文明史,前面近三千年的政治地理狀況都是不甚了了的。這就不能不期待考古學、先秦史發揮出更大的作用。

澎湃新聞:你說的研究技術包不包括一些理念?

張偉然:看情況。我主要著眼于實際操作層面,如果一個理念導致了技術層面的進步,那就算是驅動力。否則,只是加貼一個新標簽,技術上還是老一套,那就沒什么大意義。

比如,文化區的劃分,原來都是設指標、做統計、畫地圖,純客觀的做法。借鑒文化人類學理念后,我們開始講認同,考慮一些主觀指標。這個理念影響到操作層面了,當然是一種驅動力。另一種情況,比如過去沒有人做過“武俠地理”,要是有人提出個新概念,要建立一門“歷史武俠地理學”,那就不太會有什么學科驅動力在里面了。

澎湃新聞:最后回到一個古老的問題,你覺得歷史地理學應屬于歷史學還是地理學?

張偉然:這個問題我覺得沒有意義。就好比一個孩子,你要問他到底是他父親的孩子,還是他母親的孩子。歷史地理作為一個主要由歷史學與地理學,此外還有其他眾多學科交叉的領域,要強調它屬于任何一個單一學科,我認為都失于偏頗。

從學科體系來說,歷史地理是按地理學的框架來展開的,研究方法和手段也在相當大程度上受到地理學的驅動;但從研究資料上看,它用的又主要是歷史學的資料。既然要用史料,那么歷史學的手段和方法也就盡在不言中。國家從便于管理的角度,把它歸口到某個學科,這只是一種方便。完全必要。但從做研究的角度來說,絕不能、也不可能以此為限。

一個比較合理的做法是,以問題的最佳解決為度,牽涉到什么學科,就去補什么學科;要用到什么方法,就去學什么方法。凡該學、該用的,一個都不能少。至于算什么學科,管它那么多呢,誰愛怎么說就由他說去吧。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司