- +1

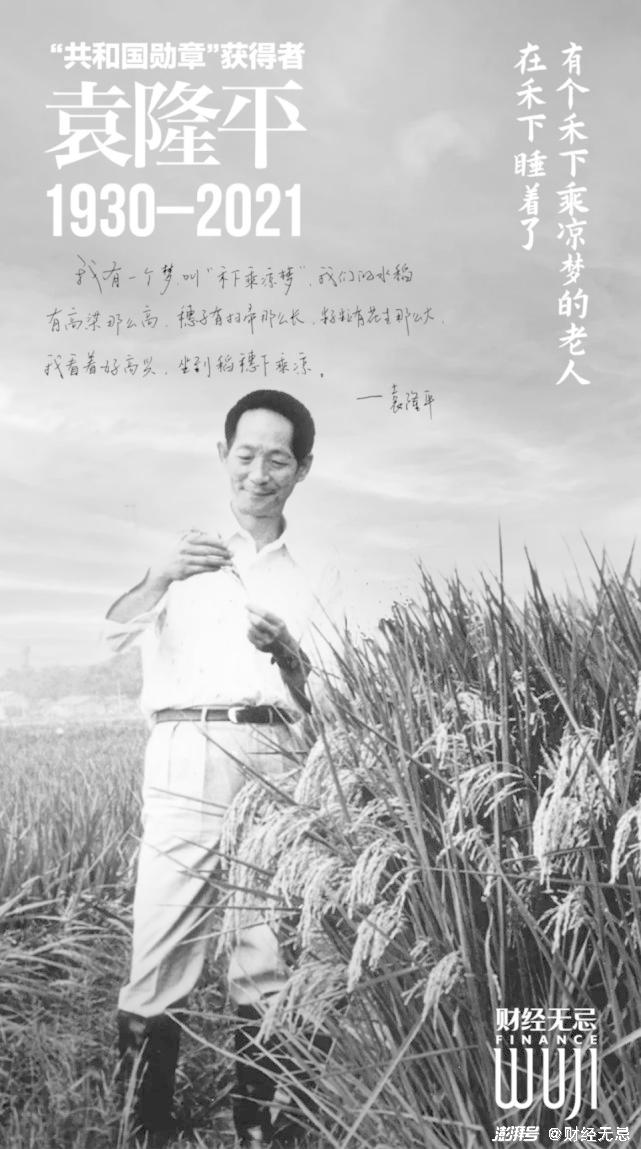

中國最受尊敬的農(nóng)民,在禾下睡著了,生前力守耕地紅線

文 | 鄭曉蔚

2021年5月22日13時07分,袁隆平老先生因多器官功能衰竭,在長沙逝世,享年91歲。

新華社官方快訊中,袁隆平被冠以了這三個頭銜:“雜交水稻之父”、中國工程院院士、“共和國勛章”獲得者。

“雜交水稻之父”排序首位。

新華社出版媒體《新華每日電訊》則發(fā)表題為《建議為袁隆平院士逝世降半旗志哀》的評論:“如果我們以降半旗這樣高規(guī)格的紀(jì)念袁隆平院士,將激勵更多的追夢人付出畢生的努力,凝聚中華民族復(fù)興的磅礴偉力。”

長沙群眾則泣不成聲雨中送別。

正所謂:實(shí)至名斯隨,有如燈取影。

凝聚14億人共識與共情的正向符號

事實(shí)上,這則悲傷的消息在當(dāng)天午間便開始流傳,但旋即遭遇另一波媒體密集的發(fā)聲辟謠。這讓公眾長舒一口氣的同時,轉(zhuǎn)而集火攻擊了該則信源的發(fā)布機(jī)構(gòu),“都是讓他們吃飽了閑的。”

公眾不愿接受甚至拼命抵制這一“流言”。畢竟,袁隆平這個名字,在任何普通國人心目中都占據(jù)著如飽滿稻穗般沉甸甸的分量。“因?yàn)槟覐牟恢囸I的滋味。”有年輕網(wǎng)友在隨后的社媒悼念中表示。

兩年前,袁隆平曾出席湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)開學(xué)典禮,上萬名青年學(xué)子夾道歡迎。這一幕瞬間引爆網(wǎng)絡(luò),被網(wǎng)友點(diǎn)贊為“真正的巨型追星現(xiàn)場”。

正如專欄作家張豐所言:“那些急于辟謠的人,或者看到‘辟謠’就如獲至寶的朋友,可能很熱愛真相,但是還有一個原因,他們對袁隆平有著真摯的感情。”

盡管只有很少人知道雜交水稻是怎么一回事,但并不妨礙普通人集體刷屏致敬。人們很早便取得了一個共識:袁隆平解決了中國人吃飯的問題,對這個國家貢獻(xiàn)卓著——他也因此成為了一個獲得頂級尊重的頂流符號。

所有人都知道:袁老畢生的追求,就是讓所有人遠(yuǎn)離饑餓。

袁隆平,是一個能夠凝聚中國14億人共識與共情的正向符號,是中國人對科學(xué)家領(lǐng)域認(rèn)知的“最大公約數(shù)”。

當(dāng)?shù)弥像{鶴西去,公眾延續(xù)了這一樸素真摯的情感,“吃飽了飯干點(diǎn)正事,才是最好的致敬。”

而90后們則用青春暗語yyds(永遠(yuǎn)的神)作為對這位最特別“90后”的最后致敬。

“最強(qiáng)大腦”沒有退休時間表

2019年10月,袁隆平被主持人告知——網(wǎng)友們戲稱其為“90后資深帥哥”。袁隆平跟著念了一遍“90后資深帥哥”,迅速反應(yīng)過來,會心一笑道:“哪個給我起的名?”

盡管年事已高,但袁老近些年依然活躍在公眾視線、打拼在農(nóng)田一線,頭腦之靈光不減當(dāng)年。

他平日說話很接地氣,談吐幽默風(fēng)趣。當(dāng)被問及帶博士生的話題,他會表現(xiàn)出老師遭遇“學(xué)渣”所慣有的苦惱,“太難了,費(fèi)腦細(xì)胞的”,同時調(diào)侃“我有一個博士生讀了13年還沒畢業(yè),叫資深博士生”。

90歲那年,袁隆平還興致勃勃地向公眾公開了個人健康秘籍,“我有幾個健康的因素。第一是遺傳性的,就是基因健康,我的母親身體非常好,她也是活到90歲,摔了一跤搞了個骨折,然后就很不好。我喜歡運(yùn)動,我喜歡游泳、打排球。原來是天天打,現(xiàn)在是偶爾打一下;第三個因素是我比較樂觀開朗,不為小事斤斤計較。”

兩年前,袁隆平曾俏皮地告訴記者,自己輕松回答出了醫(yī)生刁鉆的算術(shù)題,“我看的一本雜志講,中國85歲以上的老人,60%有不同程度的癡呆,我今年去醫(yī)院檢查,醫(yī)生檢查我到底癡呆沒有,他說95歲加13是多少,我直接就答出來了,醫(yī)生說兩位數(shù)能算出來,沒有癡呆,沒有癡呆。”

袁隆平坦誠自己最怕癡呆,因?yàn)檫@會迫使自己停下手頭的工作,“我是做研究的人,腦瓜子不行我就完了。我主要還是動腦筋,幸好還沒癡呆,我最怕癡呆。”

常年穩(wěn)定運(yùn)行的“最強(qiáng)大腦”和健康體魄,也確保袁隆平院士沒有退休時間表,為雜交水稻事業(yè)奮斗終身。

90歲的袁隆平幾乎每天都要去試驗(yàn)田“打卡”,觀察雜交水稻的長勢。

袁隆平經(jīng)常教育青年科技工作人員:電腦上是種不出水稻的,鼓勵大家要把論文寫在大地上。只要有人去袁院士家里請教討論雜交水稻工作,他總是熱情接待,可以不吃飯不睡覺也要認(rèn)真交談雜交水稻。

英雄有夢:讓中國人的飯碗牢牢端在自己手中

2019年9月29日上午10時,袁隆平迎來高光時刻:黨和國家最高領(lǐng)導(dǎo)人向“共和國勛章”獲得者袁隆平頒授勛章。

當(dāng)天接受記者采訪時,袁隆平說:“總書記問我,有什么進(jìn)展?我說,我們正在向1200公斤畝產(chǎn)沖刺!”

熱血難涼,英雄有夢。

袁隆平曾在多個場合反復(fù)闡述過這一偉大夢想,“雜交水稻是我畢生追求的事業(yè),50多年來我一直心懷兩個夢想,一個是‘禾下乘涼夢’,就是要選育出高產(chǎn)、更高產(chǎn)的雜交水稻,讓中國人的飯碗牢牢端在自己手里;另一個就是‘雜交水稻覆蓋全球夢’,將雜交水稻推廣到世界上其他國家和地區(qū),造福更多的老百姓。”

讓中國人的飯碗牢牢端在自己手里——袁隆平念茲在茲。作為一個糧食生產(chǎn)和消費(fèi)大國,中國不能在飯碗問題上被人卡了脖子。

誠如美國前國務(wù)卿亨利·基辛格所言:“如果你控制了石油,你就控制了所有國家;如果你控制了糧食,你就控制了所有的人。”

早在2004年,袁隆平就曾代表湖南省政協(xié)提出四點(diǎn)建議:

一、堅持自力更生為主的糧食安全戰(zhàn)略,確保我們在國際局勢中處于主動地位。

二、充分發(fā)揮科技對糧食安全的保障作用。

三、確保一定規(guī)模的糧食播種面積。

四、切實(shí)保護(hù)和提高農(nóng)民的種糧積極性。

時間證明:袁隆平院士提出的“堅持自力更生為主的糧食安全戰(zhàn)略”、“確保一定規(guī)模的糧食播種面積”等建議此后均深刻影響了我國的糧食戰(zhàn)略布局。

袁隆平曾在2018年拋出“中國多一點(diǎn)糧食不可怕”的觀點(diǎn),強(qiáng)調(diào)務(wù)必保障國家糧食安全。

“以前吃飽就行,現(xiàn)在還要吃好,而農(nóng)民也必須種出更好的大米才能有經(jīng)濟(jì)效益。所以農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化要朝著提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)質(zhì)量的方向發(fā)展。但是我有個前提,不以犧牲產(chǎn)量為代價來求優(yōu)質(zhì)。要居安思危,就像習(xí)近平總書記在十九大報告里講的,把中國人的飯碗牢牢端在自己手中。中國多一點(diǎn)糧食不怕,若少一點(diǎn)糧食,你試試看!關(guān)鍵時刻,一粒小小的糧食,影響巨大。這個對我們來講是一個重要的任務(wù)。我們搞農(nóng)業(yè)的,搞糧食生產(chǎn)的,一定要為保障國家糧食安全盡我們的努力。”

“誰來養(yǎng)活中國”未曾困擾中國

媒體時刻關(guān)注著袁隆平的試驗(yàn)田和屢創(chuàng)新高的畝產(chǎn)量——最新一則報道是5月14日廣東崖州灣科技城壩頭村試驗(yàn)示范點(diǎn)三塊地測產(chǎn)結(jié)果平均畝產(chǎn)926.5公斤,這是繼5月9日該品種在三亞國家水稻公園示范點(diǎn)測產(chǎn)結(jié)果平均畝產(chǎn)1004.83公斤之后收獲的又一好成績。這也是在工業(yè)和信息化時代人們最為關(guān)心的“農(nóng)業(yè)新聞”。

近些年頻傳的捷報也令袁隆平感到自豪與欣慰,“創(chuàng)新對于任何一個國家和民族來說都很重要,對于我們這個國家來說尤其如此。”

在三年前的一次采訪中,袁隆平提到了1994年的一件往事。那一年,美國觀察研究所所長萊斯特·布朗曾向中國和世界發(fā)問:誰來養(yǎng)活中國?

布朗直言:中國人養(yǎng)活不了自己,并且還會使世界挨餓。

多年之后,袁隆平解答了這位美國人的疑問,“考慮到人口增長、土地、水資源、糧食產(chǎn)量等因素,他發(fā)出的警告并不是沒有道理。但是他沒有考慮到創(chuàng)新的要素,對科技進(jìn)步提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力的巨大潛力估計不足,而恰恰農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步是支持糧食增產(chǎn)的第一生產(chǎn)力。如今,依靠科技創(chuàng)新,中國不僅沒有像布朗預(yù)言的那樣成為世界糧食安全的巨大威脅,而且還為拯救全人類的饑餓做出越來越大的貢獻(xiàn)。”

“我們遙遙領(lǐng)先全世界。”袁隆平曾在中國工程院的座談會上表示。

力守18億畝耕地紅線

2020年新冠疫情肆虐全球,袁隆平院士再次以科學(xué)家的責(zé)任擔(dān)當(dāng),發(fā)出震撼之聲,“18億畝耕地紅線必須要保”。

“我不知道這個耕地紅線有的人說不要保是什么理由,我搞不清楚,但是我覺得肯定得要保呀,這么大一個國家,這么多的人口,這個基本的東西怎么不保呢?18億畝耕地紅線要堅決保護(hù),不能突破。保不了,耕地就會越來越成問題,沒耕地哪來糧食呢?”

事實(shí)上,當(dāng)疫情蔓延致使勞動力短缺和供應(yīng)鏈中斷,致使多個國家宣布暫停或限制糧食出口的大氣候下,袁隆平力保“18億畝耕地紅線”的底線思維已經(jīng)越發(fā)受到普遍重視和認(rèn)可。

正如袁隆平所擔(dān)憂的:“(危機(jī)時)根本就不要去想進(jìn)口的事,如果人家一卡你,不賣糧,那就麻煩了,要餓肚子。這個是大問題。”

但事實(shí)上,我國的耕地從2012年開始,就在逐年減少。為了遏制耕地面積不斷減少的勢態(tài),《全國國土規(guī)劃綱要(2016—2030年)》要求,到2020年、2030年我國耕地保有量要保持在18.65億畝、18.25億畝以上。

這也就是媒體常說的“18億畝紅線”。只有守住這條紅線,才能確保國人手中有糧心中不慌。

袁隆平在接受采訪時每每語重心長地強(qiáng)調(diào):“糧食這個問題太重要了,一定不能出現(xiàn)任何閃失。”

倉廩實(shí),則天下安。

令人欣喜的是,“扛起糧食安全的政治責(zé)任,不能把糧食當(dāng)作一般商品,光算經(jīng)濟(jì)賬、不算政治賬,光算眼前賬、不算長遠(yuǎn)賬”,已成為國家層面的戰(zhàn)略共識。

國之大者,為國為民

2019年7月,袁隆平接受《面對面》專訪時的一段講話如今在朋友圈接力刷屏。

袁老對這位記者語重心長地說:“一粒糧食能夠救一個國家,也可以絆倒一個國家。你年紀(jì)輕不知道,上個世紀(jì)的六十年代,饑荒的時候餓死人,大家都吃不飽飯。我都親眼見過。”

記者于是問:“您是不是特別害怕,這樣的場景再次出現(xiàn)。”

“不可能了。不可能了。”袁隆平說罷長吁了一口氣。

美國前國務(wù)卿基辛格在《論中國》一書中說:“中國人,總是被他們之中最勇敢的人保護(hù)得很好。”

國之大者,為國為民;國士之終,舉世皆痛。

感謝袁隆平先生——您傾盡畢生,總是將中國人的飯碗保護(hù)得很好。

本文為澎湃號作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司