- +1

市政廳|如果上班通勤距離更長,會增加多少社會成本?

如果說,你每天上班要花一兩個小時在路上,這正常嗎?怎么看?

中國城市交通擁堵的一大原因,正是就業和居住空間分離。我們需要在上下班的路上花很長時間,同時不得不呼吸濃重的汽車尾氣。

對此,規劃學者提出“職住平衡”的概念,認為居住和就業應盡量靠近,產業用地與居住用地混合,從而減少通勤距離、鼓勵公共交通、實現減少交通擁堵、降低能耗和環境污染的目標。這一理念影響深遠。

而清華大學恒隆房地產研究中心主任鄭思齊教授和徐楊菲博士及其他團隊成員在一份最新報告中指出,職住分離有其內在合理性。這是因為,產業集聚能夠帶來經濟效率,因此“職住分離”的空間格局有利于企業更有效地集中,享受集聚經濟優勢,提高勞動生產率。另外,有些家庭傾向于住在離孩子學校更近的地方,而不是優先考慮家長上班的通勤距離。同時,職住是否平衡,對在什么樣的尺度下進行度量非常敏感,比如人們不可能都在自己的小區上班。顯然,在越小的尺度上,越難達到平衡,也不應該去追求絕對的平衡。

也就是說,城市人口和產業的規模及結構,在空間上有不同分布形式。不應在所有位置上都追求絕對意義上的“職住比”數量平衡。當然,若是職住過度不均衡,也對應著更高的社會成本。

那么,究竟何種程度上的“職住平衡”,更有利于人們的工作和生活,其空間分布存在何種規律,又會帶來怎樣的成本?

鄭思齊和徐楊菲等以北京市為例,對城市職住平衡的現狀進行了定量測算。他們利用北京市人口普查和經濟普查數據,對北京市城八區內共129個街道的居民人數和就業崗位數進行統計,測算各個街道的職住平衡名義指數(即該街道內就業者人數與居住者人數的比值)。并利用北京市第四次交通綜合調查數據,對居民就業-居住的聯合選擇結果進行統計,分析“職住”之間的實質匹配關系,測算各個街道的職住平衡實際指數。

哪些人的通勤距離更長?

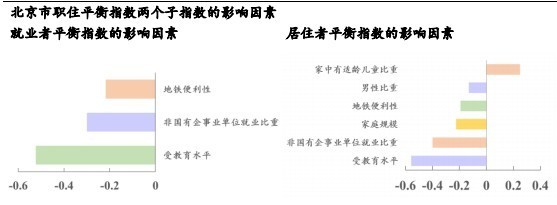

研究者構造了就業者平衡指數(就業者在本街道居住的比例)和居住者平衡指數(居住者在本街道就業的比例)。他們發現,在北京,真正實現了職住平衡(任意一個實質平衡指數超過80%)的街道僅有5個。

在北京城八區范圍內,只有16.03%的居民實現了本街道就業,26.61%的就業者實現了本街道居住。而在建外街道所有就業者中,僅有4.62%能在該街道居住。其他統計數據也指出,像天通苑和回龍觀這樣的“臥城”,僅有不到20%的居民就近就業,80%的居民就業地集中在五環以內。

研究者發現,對于高技能勞動力(及相應行業),與之匹配的就業機會更稀疏,需要就業者在較大的空間內搜尋,以找到最匹配的工作機會和相應報酬。所以如果一個區塊中的這類勞動力或行業比重較高,就會對應較低的“就業者平衡指數”或“居住者平衡指數”。實際上,街道就業者或居住者的平均受教育程度,在研究者的方程中,具備了非常高的解釋能力(近40%)。

當然,可以想象的是,如果地鐵修到了單位或家門口,人們的通勤成本就會降低許多,為了找到更合適的工作機會或住房機會,人們的居住地和就業地會拉得更遠。相應的,職住平衡的指數會被拉得更低。同時,當一個區塊內的國有企事業單位比重更高,“就業者平衡指數”也更高。計劃經濟時期的“大院模式”當前仍對城市空間結構產生不可忽視的影響。

“居住者平衡指數”除反映上述狀況外,還揭示了家庭因素的影響。如果一個家庭人口較多,則在選擇居住地時需權衡家庭內多個就業者的工作地,每個就業者的職住空間距離也被拉長。家庭責任更重的就業者,則會選擇在較近的位置工作。實證研究發現,如果街道內女性和家里有學齡兒童的就業者比重較高,則會顯著提高居住者平衡指數。

如果相對“職住平衡”,會怎樣?

如果職住分離情況改善,因交通擁堵導致通勤時間過長、空氣污染的問題,可以得到怎樣的緩解?

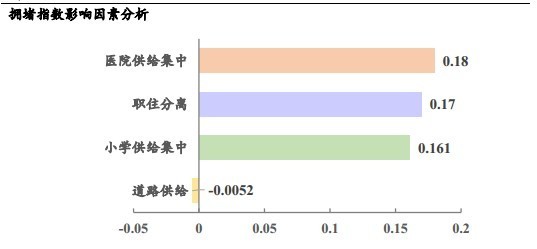

研究者將百度地圖的實時路況數字化,測算了各個街道的擁堵指數。其實證模型發現,職住失衡和優勢公共資源(重點小學和三甲醫院)在空間上過度集中,都會加劇交通擁堵。而道路供給的影響系數較低,可能因為這會引致新的交通需求,并不能緩解交通擁堵。

實際上,鄭思齊教授和張英杰博士等學者在去年的一項研究中發現,現階段許多城市的公共服務設施與居民需求嚴重不匹配,公共服務過度集中于中心城區,與人口和產業郊區化進程不協調,嚴重損害了城市居民的生活質量和城市運行效率。

以北京市為例,超過60%的“重點小學”和“三甲醫院”集中于三環內,而該范圍內的居住人口僅占全市的32%。這種公共服務與居民分布在空間上的失配,導致許多城市居民不得不為享用公共服務而承擔高昂的交通成本,城市的交通擁堵、空氣污染也由此惡化。

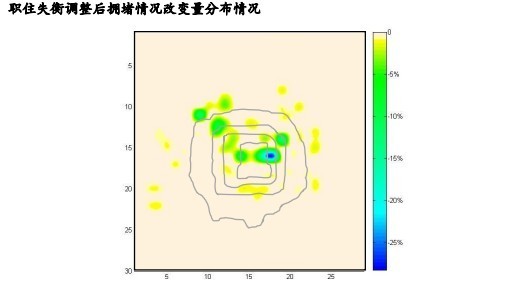

在本次研究中,鄭思齊教授的團隊對這兩個因素進行共同調整后,城八區內有102個街道的擁堵指數出現了不同程度下降,27個街道擁堵指數下降超過10%,68個街道下降超過5%,城八區平均擁堵指數下降6.02%。在高職住比的調低以及重點小學調整的共同作用下,建外街道的擁堵指數下降接近 30%。

研究者指出,北京市整體交通情況會因此得到明顯改善。其中國貿、金融街、中關村等交通擁堵十分明顯的地區,改善情況十分顯著,其他區域乃至外環也將得到不同程度改善。

而在對職住失衡和優勢公共資源分布做出調整之后,高峰期到國貿平均駕車時間為33.99分鐘,相比調整前節省9%的出行時間。

這意味著什么?研究者指出,考慮到城八區129個街道內共有居民 1109.27 萬人(其中就業者約為 743.21 萬人),則北京市城八區內每天“在路上”的時間節約了 83.74 萬小時,按照每小時15元的時間價值計算(按北京市2013年人均平均工資計算每小時工資,按照交通經濟學文獻,通勤時間的價值約為工資水平的一半),則每天節約的社會成本達到 1256 萬元,一年節約的時間成本占 2013 年北京市城八區居民總收入的近1%。而模擬后市區內交通擁堵指數平均下降6.02%,根據相關研究,這一改變將會使得市區內 PM2.5 濃度下降 4.8%(約為 8-9 微克/立方米)。

由此,可以看到職住平衡和公共服務的去集中化,對提升城市生活的效率和節約社會成本能起到十分顯著的作用。

政策建議

最后,研究者給出了政策建議。

在進行城市空間規劃和土地供給時,應當促進產業用地的充分集聚,同時應充分考慮產業和就業者特征,對于具有職住平衡傾向的產業和就業者,應當適當增加就業中心周邊居住用地的開發密度或提高存量住房周轉率;

在交通方面,可考慮建設從就業中心延伸到城市外圍的快速交通設施(例如軌道交通),并在軌道交通周邊提供充足的居住用地,同時降低居民的居住和交通成本;

在公共服務方面,應當逐步調整公共服務設施的空間布局,改變其過度集中于城市中心的現狀,使其與產業和居住的郊區化相協調,從而有利于居民更好地權衡工作機會可達性和住房成本,同時兼顧集聚經濟效率和降低過度的職住分離程度。這些措施將有助于優化城市空間結構,提高城市效率和居民生活質量。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司