- +1

1153所藏在大學里的博物館,是一種怎樣的存在?| 有數

本文為“湃客·有數”欄目獨家作品,版權所有,任何媒體或平臺未經許可,不得轉載。

從世界上最早的博物館,公元前3世紀亞歷山大博學園的繆斯神廟,到第一個具有近代博物館特征,開在牛津大學里的阿什莫林藝術和考古博物館,博物館的發展歷程與研究工作緊密相關。其中,大學博物館又扮演著不可或缺的角色。

根據國際大學博物館與收藏委員會(UMAC)官方網站上的數據統計,全球范圍內共有大學博物館3436座,最多的是德國,有859所,其中,所收錄的中國大學博物館只有41所——在國際范圍內相對有名的。

2019年末,“滿載贗品”的重慶大學博物館使得大學博物館以一種尷尬的姿態走進人們的視野,讓本就不被關注的大學博物館面貌愈加模糊。于是,我們希望以本文做出更完整的呈現,讓更多人了解大學博物館。

1153所大學博物館,校史館居多

1905年,由中國人創辦的第一座博物館“南通博物苑”在通州師范學校內落成,由張謇創于江蘇,這是真正意義上中國第一所公共博物館,也是大學博物館。百余年后,根據西北大學趙景龍在2018年的統計,中國大陸已建起1153所大學博物館。

這1153所大學博物館中,有諸多并未在國家文物局等政府機構注冊登記。2019年國家文物局發布了《全國博物館名錄》,僅有143所大學博物館名列其中。

數量差異巨大的原因在于博物館分類標準的區別。國家文物局的分類標準需適合絕大多數的博物館,而并不只是大學博物館這一較為特殊的存在。在國家文物局《全國博物館名錄》的標準中,僅有“行業”、“文物”、“非國有”三項,其分類依據是藏品和陳列的內容。能夠被收錄進《全國博物館名錄》的大學博物館多被分類為“行業”類,但多作學術科研展示和校史陳列之用的大學博物館似乎與這三個類項都相去甚遠。

顯然,按照藏品和陳列內容來對博物館進行分類,并不適合大學博物館。根據國際大學博物館與收藏委員會的劃分方法,以學科作為劃分博物館類別的依據更加適合,這個方法也得到了一些國內學者的支持。因此,我們將1153所大學博物館分為綜合類、生命科學類與人類學類等十一類。

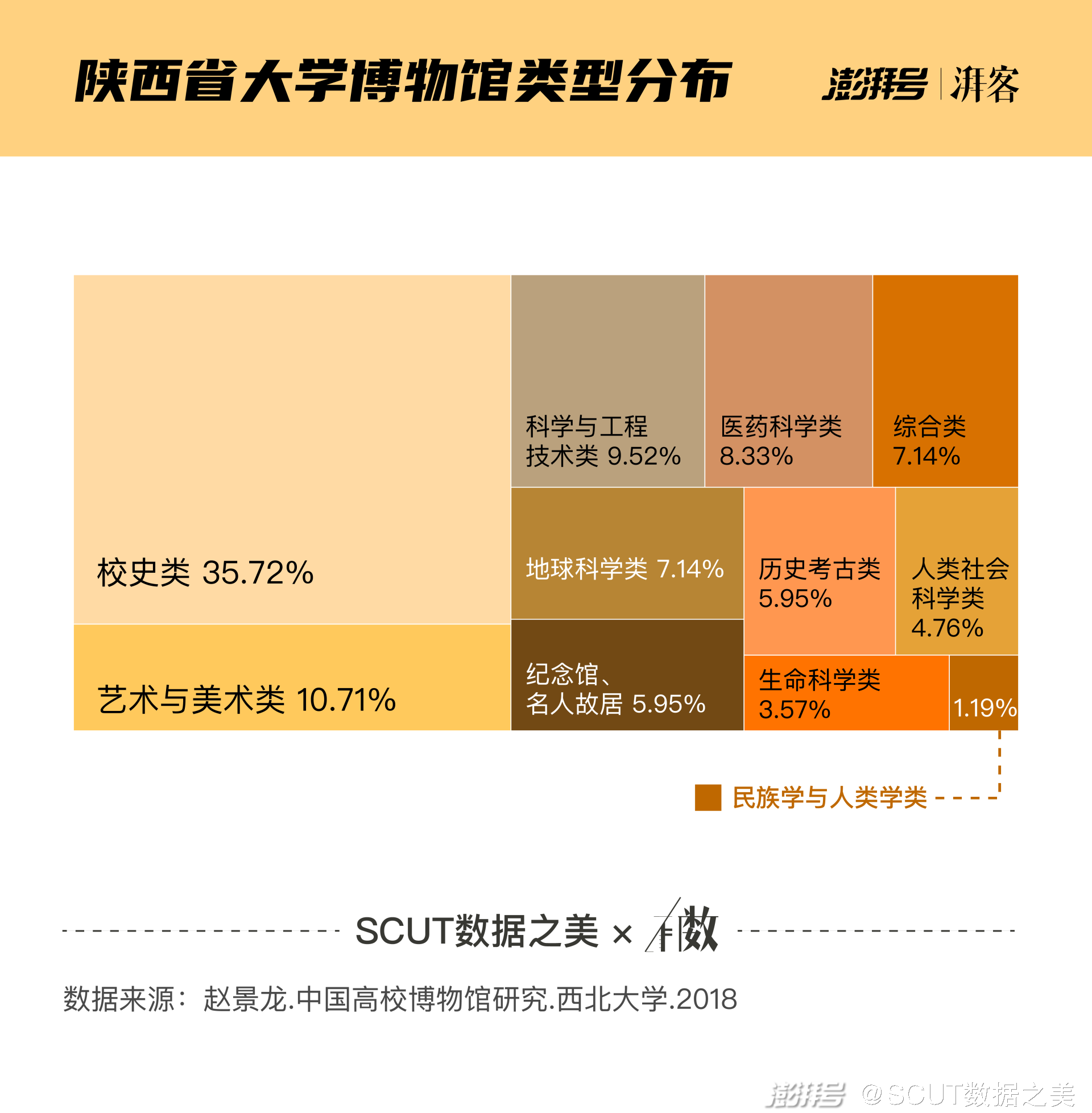

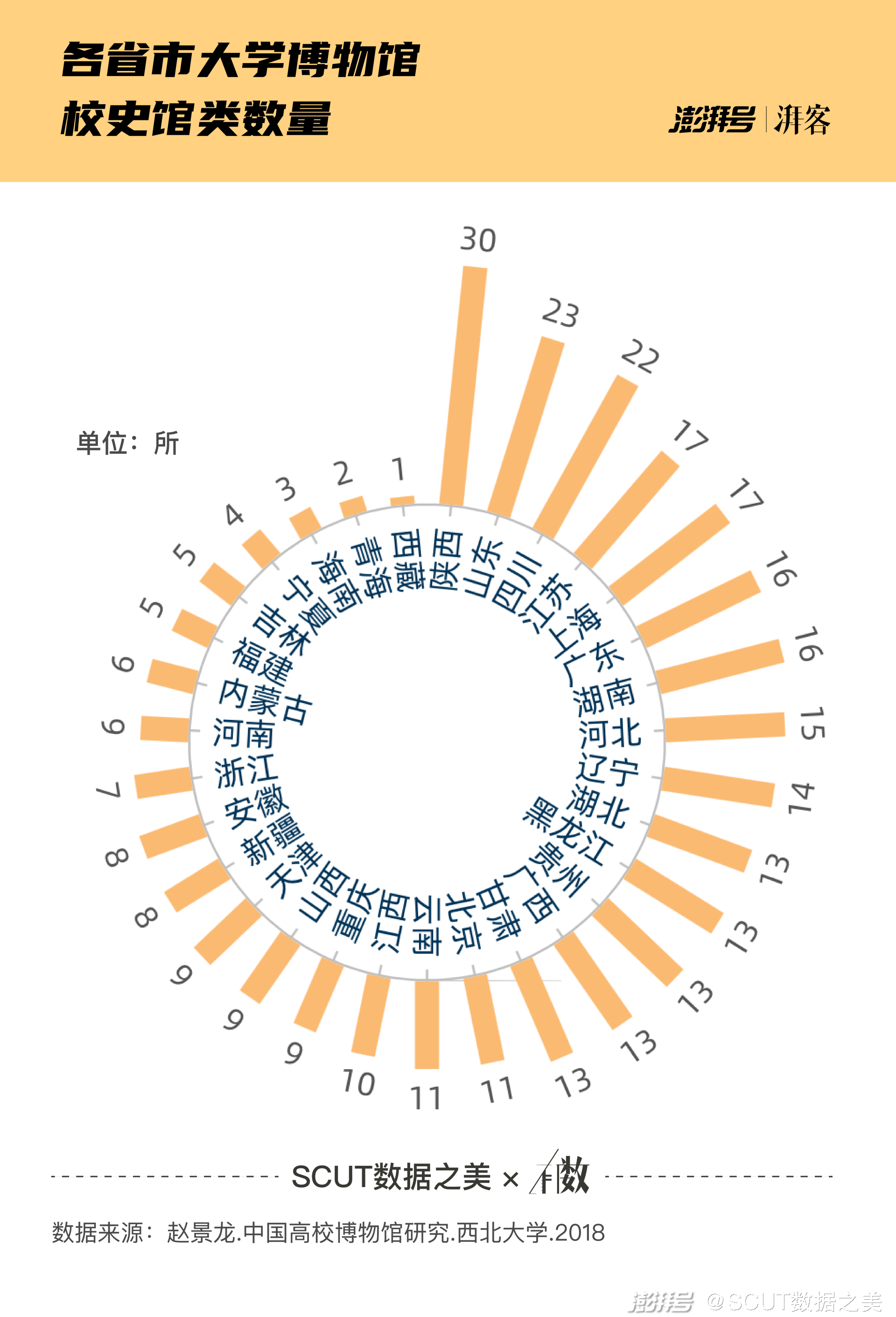

大學博物館落戶最多的地方是陜西,高達84所,遠高于每地區37所的平均值。就陜西,特別是西安而言,作為一個歷史文化名城和考古圣地,它所擁有的文物資源足夠支撐起遍地生根的博物館事業。然而通過對陜西省內大學博物館的分類可以發現,其中校史館達到了30所,占據了陜西省大學博物館數量的三分之一以上。

放眼全國,在大學博物館中校史館仍然是最多的。陳列著學校發展歷史的校史館可謂是當代大學博物館的啟蒙。對校史的陳列與展示可以促進學生的學校認同感提升,同時,建立校史館的成本也在諸多類別博物館里幾乎是最低的,至于陳列內容,更多是對學校檔案歷史的展示而并不是以文物為主。校史館無疑成為了大學面臨沒有藏品窘境時的建造首選。

然而,校史館作為對外展示學校歷史的地方,對校園之內科研活動的支持很有限。北京大學賽克勒考古與藝術博物館前館長宋向光教授曾認為,大學博物館是與特定的學術研究領域相關的,展示科學發展的成果,為科研活動而服務。

復旦大學上海醫學院背后是強大的病理標本博物館和人體博物館,而中國傳媒大學的傳媒博物館和中國廣告博物館也都與傳媒行業脫不開聯系。顯然,大學博物館對學校和專業的依附性是很強的。

然而盡管共用著“博物館”這一身份,大學博物館往往依附于學校乃至學院而存在,公共博物館則隸屬于政府。大學博物館和公共博物館在歸屬權上的分野,是大學博物館之所以特殊的原因之一,而特殊的大學博物館們也需要被視為獨立的體系,這就意味著他們需要一塊屬于自己的田野。

宋向光還認為,大學博物館定位的模糊,源于國人對博物館認識的偏差。“包括決策者在內的大部分人覺得,博物館是收藏文物的地方,把藏品本身看得比較重,忽略了博物館本身的教育功能、對知識體系構建和知識傳播的作用。”

博物館不僅僅是陳列藏品的地方,也是實施教育的地方,而對于大學博物館而言,實施教育顯然是其更加重要的功能。校史館的井噴式增長,一定程度上促進了大學博物館對自身定位的探索,但也囿于校史館的使用可能性有限,如今的大學博物館依然沒有找到其獨特之處,可使之在博物館界大放異彩。

大學博物館之“最”們

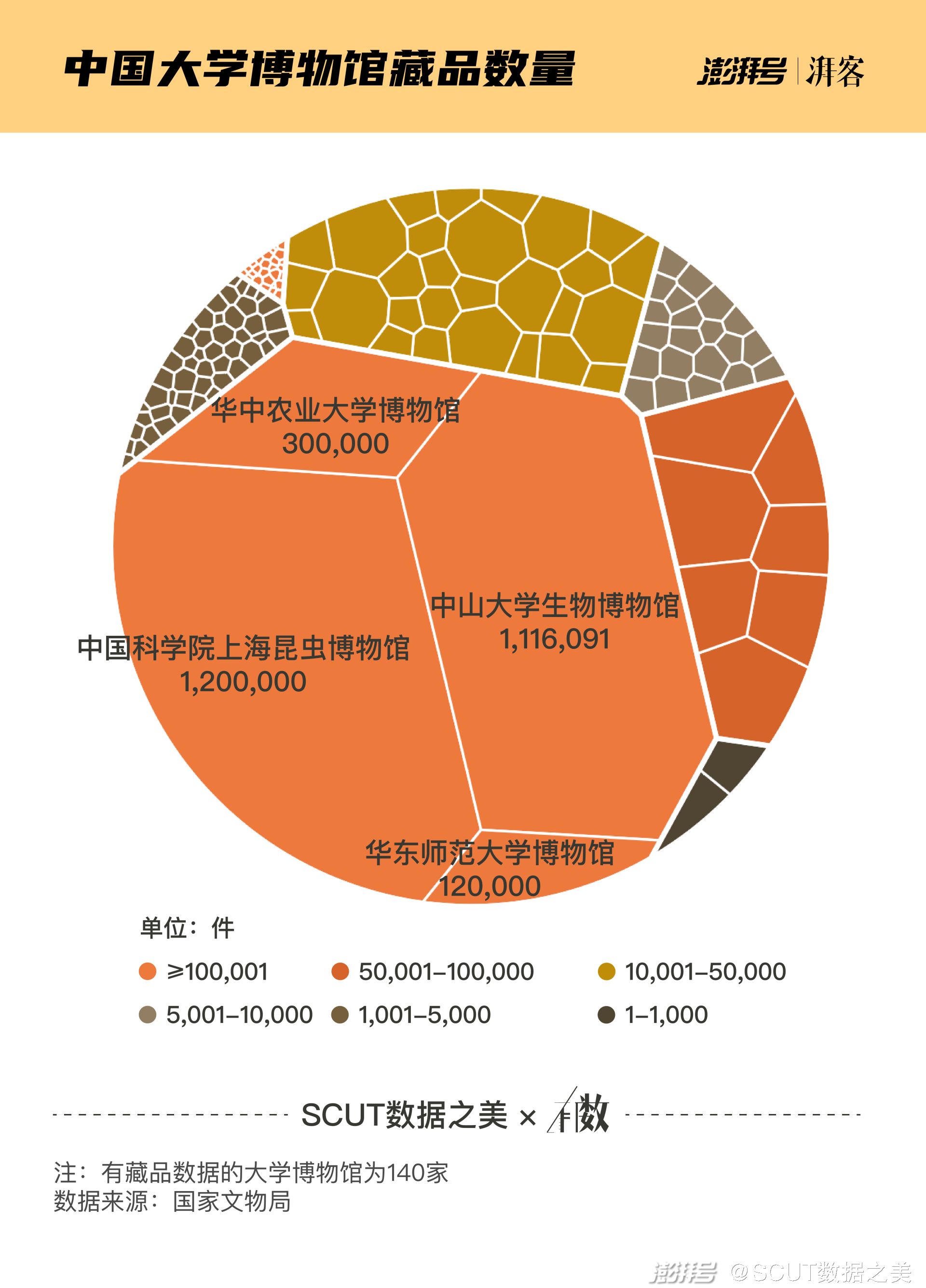

大學博物館藏品狀況怎樣呢?由于趙景龍處對藏品的數據描述較少,而國家文物局處的藏品數據較為詳細,故我們采取了國家文物局的數據。據國家文物局統計,有藏品數據的140家大學博物館共有4167448件藏品,相當于故宮博物院、國家博物館,再加上一個上海博物館的藏品數量總和。

各個大學博物館的藏品數量方面也參差不齊,中國科學院上海昆蟲博物館和中山大學生物博物館藏品數都超過了百萬,這兩所博物館文物相加的數量甚至超過了剩余博物館文物數量的總和。其中,上海昆蟲博物館藏有超過120萬件標本,這一盛況是在中國第一家博物館——震旦博物院的遺產上,經過百年的發展得來的。

然而,在“珍貴文物”一類中,大學博物館就不能和公共博物館所比肩了。在125所大學博物館中,藏有珍貴文物的僅有41所,其中超過五百件的僅有6家,分別是北京印刷學院中國印刷博物館(8508件),中國歷史研究院中國考古博物館(1095件),西安交通大學博物館(979件),安徽師范大學博物館(678件),沈陽師范大學遼寧古生物博物館(654件)和南開大學博物館(554件)。大學博物館基于學科而建,對考古和文物的挖掘并非大學博物館藏品的主要來源,所以珍貴文物較少,亦在情理中。

哪個大學擁有最多的博物館呢?據統計,廈門大學和北京大學各有13個博物館,為數量上之最。不同于北京大學博物館中有六所皆為名人的紀念館,廈門大學博物館則涉及多種類別,包括電影博物館和人類博物館等8個類別大大小小的博物館,多樣性更勝一籌。

我們統計了廈門大學各博物館的成立時間,發現在二十一世紀以來,特別是在2016年,廈門大學95周年校慶這個關鍵時間點前后,有四個博物館相繼建成并開放。通過分析廈門大學的年度預算公開數據,在2016年,預算支出中唯一有關博物館事業的“文物保護”一項,由2015年的1297.09萬元突增到了2016年的3300萬元。而這令人矚目的一年之后,該項預算逐步下降,直至2019年回落到560.94萬元。

除了藏品最多的大學博物館和博物館數量最多的大學,大學博物館中還藏著哪些“最”呢?從整個中國的博物館事業來看,很多專業博物館的建立孕育于大學,如人類學博物館始于廈門大學,又如美術展覽館始于中央美術學院。而在大學博物館之中,面積最大的大學博物館便是山東大學青島校區新建的博物館。為了展示更多,我們挑選出了十個中國大學博物館之“最”,并制作了下圖。

生于圍墻,亦困于墻內

在前述文字中,我們曾提到財政支持對大學博物館建設的重要性。經濟因素是其一,資源配備也要同時跟上。

西安博物院的館員陳探戈認為,博物館是一個實體機構, 這就決定了它是以各種軟硬件設施為存在基礎的。一所完整的博物館除了需要足夠的展陳空間, 合理的展陳手段, 還需要一個具備相關業務能力的專業技術團隊來維持它的良性運轉。

專業性人才配置的要求對沒有考古學和博物館學等博物館相關專業的學校,顯然是個困難。根據2017年的數據,空軍軍醫大學這一專業較為單一的高校,博物館專職從業人員只有11名,包括兼職在內559平方米的展區只配置了17名講解員。

就算是對于考古和博物館學科相對完善的西北大學,其博物館配備了講解員92人,且相關專業的學生可以在博物館中進行社會實踐,似乎解決了博物館的人員配置問題。然而在文博技術人員的數量上,其5200平方米的巨大展陳面積下,卻只有8名技術人員支撐。

相比之下,安徽博物院16000平方米的的面積下,就配置了173名技術專業人員,即每1000平方米有10.8人。而對西北大學來說,這個數字是1.53。

大學博物館的建設和擴張,顯然需要人力資源的相匹配,然而,在人才方面,目前的大學博物館人才培養速度顯然跟不上建設的速度。

大學博物館的價值更多在于教育上的利用,而非收藏,但在大量的建設之下,大學博物館們被利用的效率似乎也并不高。

根據國家文物局的統計,有參觀人次數據的140個大學博物館在2019年全年的總參觀人次加起來也不足故宮博物院的三分之二,而平均每所大學博物館的年參觀人次為9.26萬,這個數字近似于廣東省揭東區博物館或是安徽省黃山區博物館。更為直觀的數據表達是,每所博物館每天只有254個人進去參觀。

如果不知道,也就談不上參觀。大學博物館的存在感極低,這不僅僅是民眾對博物館認知偏差的原因,也是知名度的問題。大學的宣傳往往不會“浪費篇幅”給大學內的博物館,而大學博物館本身也并沒有一套獨立運營的宣傳體系。

在華南理工大學,有著電視機工業博物館,無線電電子博物館和校史陳列館三個博物館,而在華南理工大學校園內街頭隨機調查,108位學生僅有2人知道電視機工業博物館或無線電電子博物館的存在,甚至多位老師都對這兩個博物館的存在表示驚訝。

如果知道了,也不一定會去參觀。對學生而言,校區越建越多,而距離也越來越遠。而對民眾而言,較遠的校區也就代表了交通的不便。位于廣州大學城的廣州中醫藥大學廣東中醫藥博物館便是最好的例證。

如果去了,你也不一定進得去。盡管提倡大學校園開放,但校園或是大學博物館的開放困難重重,中山大學就以保障學生學習為考慮對校園進行了封閉,使得校園內的博物館幾乎無法被校外人士所參觀。而更有大學博物館,常年屬于關閉狀態,如福建醫科大學生命科學館常年大門緊閉。

當然,大學博物館也有良好發展之范例。開在地鐵口附近的清華大學藝術博物館在2018年底開辦了“西方繪畫500年”特展,不止豐富了清華美院的校園教學,也在大學圍墻之外掀起了一波話題,在2019年,其參觀人數超過了75萬。可見,如果利用起來,大學博物館的影響力并不容小覷。

然而,對數量巨大的大學博物館們來說,提高利用效率,為科研提供支持的同時,承擔社會責任,任重道遠。

美國博物館協會曾言,偉大的大學需要偉大的博物館。

偉大不應只限于圍墻之內,然而在此之前,偉大并非一日而成。

作者 | 梁澤遠 劉釋涵

設計 | 林炘銘

指導老師 | 章靛 吳小坤

學校 | 華南理工大學

編輯 | 謝田甜

參考資料:

1.《中國青年報》,《偉大的大學需要偉大的圖書館》,2014

2.國家文物局,《國家文物局、教育部關于加強高校博物館建設與發展的通知》

3.宋向光,大學博物館三問,載《中國文物報》,2015

4.陳探戈,西安高校博物館發展現狀研究,傳承與創新——地方性博物館變革與發展學術研討會,2018

5.《新京報》,《看西方繪畫500年,在清華園遇見最值得期待藝術展》,2018

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司