- +1

市政廳|中國城市群經濟:哪些城市群富可敵國?

全球化時代的國際競爭格局中,一個國家的綜合競爭力,越來越取決于是否有若干綜合經濟實力強大的城市群與全球城市區域。

在中國,在經濟全球化和信息化的時代背景下,受技術革新、要素流動和產業更新換代等因素影響,區域經濟也正由傳統的省域經濟與行政區經濟向城市群經濟轉變,城市群已成為中國區域發展的主要空間形態。

以城市群為核心的空間發展格局基本形成

2012年,中國23個主要城市群以占全國30.21%的國土面積,聚集了全國65.69%的人口,創造了90.49%的地區生產總值。

其中,長三角城市群、京津冀城市群、珠三角城市群、成渝城市群、山東半島城市群、遼中南城市群、哈長城市群、海峽西岸城市群、長株潭城市群、中原城市群等十大城市群,更是以14.72%的國土面積,集聚46.86%的人口,創造了全國71.67%的地區生產總值。

伴隨城市群崛起,我國傳統的省域經濟和行政區經濟逐步向城市群經濟過渡,城市群的區域增長極作用越來越明顯。2012年,城市群的經濟總量在相對應省份的占比基本在60%以上,其中長三角城市群、京津冀城市群、珠三角城市群、成渝城市群、遼中南城市群、海峽西岸城市群、長株潭城市群、環鄱陽湖城市群、寧夏沿黃城市群等的比重甚至超過80%,城市群已成為區域競爭與合作的基本單位。

運用當年匯率進行折算,2012年我國長三角城市群、京津冀城市群、珠三角城市群的地區生產總值分別達到了17252.32億美元、8240.41億美元和7569.04億美元,如果將其作為獨立的經濟體進行國際比較,三大城市群的經濟總量都可以排進全球前20名。尤其是作為我國發展龍頭的長三角城市群,其經濟總量已超過韓國等亞洲四小龍,與同屬“金磚”國家的印度、俄羅斯和巴西的差距也在不斷縮小。

由此可見,在當今世界,國與國之間的競爭,在于城市群與城市群之間的競爭,以及這個城市群中間的核心城市,即全球城市之間的競爭。

根據全國第六次人口普查數據,我國23個城市群的平均城市化率達到56.20%,高于全國49.68%的水平,這23個城市群集聚的城鎮人口占到全國總城鎮人口的73.81%。總體看,城市群的城鎮人口占全國的比重,要低于其經濟占比,其吸納農村人口的潛力還沒有得到完全釋放,未來我國城市化的主體依然會是城市群。

一方面,東部發達地區城市群憑借著較強的集聚效應會吸引更多勞動力;另一方面,隨著中西部地區城市群不斷發展,其會創造更多就業機會,也為農村勞動力實現就地城市化提供了條件。

無論對中國還是世界,城市群都很重要。

城市群是經濟集中化的產物,也是經濟集中化的高度體現。相對于地方化經濟和城市化經濟,不同等級規模的城市在一定空間地域范圍內的集聚,功能互補、聯系密切,超過了單一城市發展的好處。

單一城市的很多問題,沒法自己解決。上海今天有2400多萬人口,說是2020年上海市人口控制在2450萬,但這個能人為控制住嗎?我是不樂觀的。換個思維看,如果在經濟、社會福利、社會交往、同城化、協同發展等方面,使上海周邊的都市連綿帶,如昆山、蘇州、平湖這些地級市、縣級市,與上海相融,是否能緩解人口壓力的問題呢?如果這個思路能打開,就沒有必要拘泥于人口之爭。因為完全可以突破行政的手段,通過經濟、地理的邊界來實現發展。

單一的城市發展,也很難應對環境污染問題。過去三十年,追求GDP增長,環境、生態這一塊沒管,這個問題怎么解決?城市與城市之間怎么協同?我認為,只有考慮城市群,在都市連綿區或在高密度區域這個整體里,才有可能解決問題。一方面,城市群各個城市通過產業和功能的分工互補可以優化資源配置,提高資源利用效率;另一方面,各個城市之間可以加強在環境保護方面的合作,通過聯防聯治來有效解決環境污染問題。

城市群作為一種空間組織形式,不只是簡單的城市集合體,“群”的概念蘊含著城市群內部各個城市之間相互整合、使“1+1>2”的聚合效應,這種由城市彼此空間臨近產生的正外部性,即“城市群經濟”,是城市群的核心優勢和城市群競爭力的主要來源,也是城市群競爭力區別于城市競爭力和一般區域競爭力的主要方面。

城市群可使大中小城市和相關小城鎮充分發揮各自在促進產業發展和推進城鎮化方面的優勢,取得新的更強的集聚經濟效應和正外部性,使城市群獲得比單個城市更大的分工收益和規模效益。單一城市的規模不經濟和負的空間外部性,會由于要素在整個城市體系中的優化配置而消除。

如果地方化經濟帶來的是單一城市的形成,城市化經濟帶來的是多樣性城市的形成,則“城市群經濟”帶來的就是城市群的形成。

六大維度量化“城市群經濟”

城市群的核心競爭力在于“城市群經濟”。城市群經濟要怎么實現呢?一般來說,主要需具備兩個條件,一是要素在城市群范圍的集中,二是集中于城市群的要素需實現有效流動和優化配置。

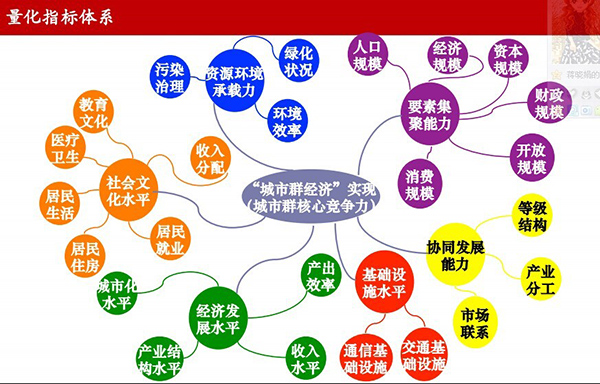

由此,城市群的要素集聚能力、整合發展能力、基礎設施水平、經濟發展水平、社會文化水平和資源環境承載力是影響“城市群經濟”實現的最重要的因素,其中前四項是直接實現要素,反映了“城市群經濟”現實的實現情況,后兩項要素則體現城市群可持續發展的能力,反映了“城市群經濟”的未來實現能力。

以上述“城市群經濟”實現的六大要素作為一級指標,我們建立由24個二級指標、55個三級指標構成的量化指標體系,用以刻畫“城市群經濟”,并以此為基礎對中國城市群的競爭格局進行分析(如下圖)。

我們的數據源于十年來自己建立的中國城市空間數據庫,除來自《中國城市統計年鑒》、《中國區域經濟統計年鑒》外,主要來自中國23個城市群所含100多個地級市的歷年統計年鑒。除了關注宏觀數據,我們也采用了中國工業企業數據庫中的微觀企業數據以及團隊的部分調研數據,并采用GIS技術,大量使用空間地理數據。

那么,目前我國各級政府規劃了諸多城市群,這些城市群都可以稱為真正意義上的城市群嗎?

我們用數據說話,基于“城市群經濟”實現的要素集聚水平、整合發展水平、基礎設施水平、經濟發展水平這四個維度的指標,并結合國內外相關研究,我們設定一定標準,對我國城市群的發展階段進行劃分。

在此基礎上,我們還運用相關方法對我國城市群進行綜合競爭力測算。不出意外,城市群綜合競爭力在空間上呈現明顯的東高西低、梯度分布的特征,長三角城市群、珠三角城市群和京津冀城市群是我國最具競爭力的三大城市群。此外,山東半島城市群、遼中南城市群、成渝城市群以及長江中游城市群區域都具備成為我國發展“第四極”的實力,而中西部地區城市群保持了高速的經濟增長,正逐漸縮小與東部地區城市群的差距。

同時,我們也發現我國城市群競爭模式多為不平衡發展型,社會和生態發展不足制約著城市群的可持續發展能力(見下圖)。

在我們最關心的資源環境承載力方面,從資源的消耗和污染物排放的絕對量看,毋庸置疑,東部沿海地區城市群肯定排在前面。但不能光看總量,而要看資源利用的效率,通過比較單位GDP工業廢水的排放量、單位GDP工業二氧化硫的排放量、單位GDP工業粉塵的排放量、單位面積各種污染物的排放量,我們發現,東部地區并不占劣勢,反而是中西部地區城市群占劣勢。以單位GDP工業粉塵的排放量為例,東部城市群的每億元的排放平均值是11.76噸、中部城市群是19.83噸,而西部城市群達到了27.07噸。

進一步地,我們還用環境全要素生產率(TFP)計算了下,TFP是一種同時考慮環境投入和產出的指標,投入包括人力資本、固定資本、能源等,產出上有期望產出(如GDP增長)和非期望產出(如污染)兩類。根據三個好的產出、兩個壞的產出來計算環境全要素生產率。以這種方法參照,東部沿海城市群仍然占優勢。

由此可見,資源環境承載力不能簡單地從量上看,而要同時看投入與產出的比率。東部地區城市群雖然污染物排放總量較多,但如果同時考慮其經濟產出,以比較資源環境生產效率,中西部地區城市群的表現并不如東部地區城市群。

城市群是叫做城市群,還是都市區、高密度區域,這不那么重要。城市群作為中國城鎮化的空間載體,這個概念啟示中國將來的城鎮化,人往哪里去、錢從哪里來。東部地區,人要去城市群,中西部地區,人也要流向形成型城市群和發展型城市群。

從效率、產出、資源配置比率而言,城市群更有效率。集聚要靠市場的力量,社會公平要平衡靠政府的力量。比如,東部城市嚴格控制人口,上海也嚴格控制人口規模,但這不是誰能說了算的,城市規劃的總量設定不能繼續錯下去。要依靠市場規律,用市場來配置資源,其結果就是人、財、物向城市群集中。

城市群的協同發展非常重要,1+1大于2,城市與城市集聚,要大于單個城市的累加。但怎么協同?我們認為,這其中包括同城化發展,包括通勤就業、交通、基礎設施的同城化,就是要人可以流動。比如說,人可以在江蘇昆山買房生活,工作在上海虹橋,搭高鐵上班。如果要順利實現這一點,就需要協同發展。

還需要優化城市群基礎設施布局,提高城市群空間可達性。空間可達性是城市群形成的機理。如果沒有交通運輸發展,就不可能有城市群。在經濟學經典教科書里,不考慮交通運輸、空間可達性。城市、區域、空間這些概念,在主流經濟學中是被排斥在外的,因為,經濟學是一門假設的學科,它假設空間是均質的,假設交通成本為零,產品從生產者到消費者手中是瞬間完成的。

而我們的區域經濟學、城市經濟學,之所以存在,就是建立模型,放寬這些假設,使得區域經濟、城市經濟、空間經濟,納入到主流經濟學的領域中來,其中最重要的一個維度,就是交通基礎設施。

城市群內部需要更好的協同,比如長三角城市群,基礎設施非常好,河運、鐵路、高速公路四通八達,存量已非常大,但問題出在質上,在協同方面、交通設施一體化方面存在很多問題。其他城市群也同樣面臨這些問題。這需要單獨提出來。例如,基礎設施的空間布局不盡合理,港口、機場等存在重復建設的情況,再有,覆蓋整個城市群的交通信息平臺還沒有完全建立,交通基礎設施和交通信息資源的共建共享和互聯互通不夠充分。

最后需要提高城市群可持續發展能力,實現經濟社會自然協調發展。從城市競爭力走向城市群競爭力,從城市經濟走向城市群經濟,從城市資源環境的承載力走向城市群的資源環境承載力,不是多了一個群字,而是其中的機理都發生了變化。

(作者系上海財經大學區域經濟研究中心主任、研究員,蔣曉娟根據10月9日作者在同濟大學高密度區域智能城鎮化協同創新中心第62期可持續發展沙龍上主講的“城市群與我國城市群發展格局”的發言整理)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司