- +1

國王班底︱卡岡諾維奇:從赫魯曉夫“大哥”變成“小弟”

1933年春天,被烏克蘭大饑荒搞得灰頭土臉的斯大林突然做出一項指示:當(dāng)前的經(jīng)濟困難主要是因黨內(nèi)混入了“階級異己分子”,為此必須清黨。全體黨員要向指定的委員會匯報思想狀況,并履行重新登記手續(xù)。莫斯科市委第二書記赫魯曉夫同樣接到了指示,他的匯報地點是“飛翔”摩托車廠。當(dāng)考察干部詢問他在工作中如何開展“社會主義競賽”時,赫魯曉夫無奈地答道:“我能和誰競賽,拉扎爾?莫伊謝耶維奇嗎?我哪里比得上他……”

到這時為止,尼基塔?赫魯曉夫和拉扎爾?莫伊謝耶維奇?卡岡諾維奇(Lazar Moiseyevich Kaganovich)相識16年了,他們的共事經(jīng)歷最終長達40年之久。前三十年,卡岡諾維奇是老大哥,他一手把烏克蘭老鄉(xiāng)提攜進了中央,還在任職的每個地區(qū)和部門都安排赫魯曉夫當(dāng)接班人。后十年,赫魯曉夫托庇于斯大林對勛舊集團的清洗,由小弟躍升為巨頭,昔日的大哥則淪為配角和陪襯。“鐵拉扎爾”本可繼續(xù)扮演蘇聯(lián)第七號人物,但他好像太過懷念往昔。1957年的政爭過后,卡岡諾維奇被貶為鉀肥廠廠長,退出了政治舞臺。后半生他贏得的唯一一場競賽是比拼壽命:一直活到了1991年。

“社會主義的監(jiān)工”拉扎爾?卡岡諾維奇(1893-1991)

今日的俄羅斯有人懷念斯大林,也有人懷念那個優(yōu)點和缺點同樣突出的赫魯曉夫,但從未聽聞有誰衷心愛戴卡岡諾維奇。他曾是蘇共第三號人物,是國家工業(yè)化和莫斯科大改造的組織者,卻沒有任何政治理念或目標(biāo):這個人所做的一切不過是為了取悅領(lǐng)袖,繼而保住自己那一點點可憐的安全。而他的“安全”,始終是以上百萬人的不安全為代價的。趙孟之所貴,趙孟能賤之,盡管卡氏主持修建的莫斯科地鐵及大批公共建筑至今服務(wù)于俄羅斯人的日常生活,但他的名字早被歷史徹底遺忘了,并且也沒有人希望再回憶起來。

雷厲風(fēng)行的“鐵拉扎爾”

卡岡諾維奇身上的紅色種子,在他18歲之前就埋下了。這個猶太牛販之子出生在帝俄基輔省西部的卡班納村,弟兄四人在20歲前都加入了布爾什維克,長兄后來官至國防工業(yè)人民委員,另一個哥哥尤里當(dāng)過高爾基省委第一書記。家庭熏陶和猶太人的特殊處境使拉扎爾很早成為活躍的工運分子,1911年加入俄共(布)之后,他在烏克蘭各地的制鞋廠和皮革廠建立了一連串共產(chǎn)主義小組。1917年春擔(dān)任頓涅茨克蘇維埃副主席時,卡岡諾維奇第一次見到了工運積極分子赫魯曉夫,并對這位同鄉(xiāng)照顧有加。

十月革命爆發(fā)時,卡岡諾維奇是戈梅利市黨組織的領(lǐng)導(dǎo)人,并被推舉為全俄蘇維埃三大代表。內(nèi)戰(zhàn)爆發(fā)后,人手短缺的全俄中央執(zhí)委會匆匆起用了這位年輕干部,派他擔(dān)任下諾夫哥羅德省和沃羅涅日的一把手,后來升任土耳其斯坦自治共和國(今中亞三國的前身)黨政軍和司法領(lǐng)導(dǎo)人。“鐵拉扎爾”的綽號就是這一時期叫響的:卡岡諾維奇沒有受過多少理論熏陶,行事雷厲風(fēng)行、講求實效,能堅決打壓反對意見,正適合嚴(yán)酷的戰(zhàn)爭時期。而他在土耳其斯坦的工作,很快引起了民族事務(wù)委員斯大林的注意——正在組建“影子內(nèi)閣”、準(zhǔn)備參與后列寧時代最高領(lǐng)導(dǎo)權(quán)爭奪的格魯吉亞人急需一個冷酷高效的急先鋒,“鐵拉扎爾”無疑是最佳人選。

1924年,卡岡諾維奇當(dāng)選為俄共(布)中央組織局委員兼書記處書記,次年兼任烏克蘭共產(chǎn)黨(布)第一書記,此時他還不到32歲。有意思的是,卡岡諾維奇對“本土化”政策極為抵觸,在他口中,烏克蘭的黨組織充斥著“資產(chǎn)階級民族主義者”和“反革命分子”,沒一個值得信任。因為卡岡諾維奇得罪了太多烏克蘭籍干部,斯大林不得不在1928年把他召回中央,改任莫斯科州委第一書記。但“鐵拉扎爾”很快贏回了領(lǐng)袖的信任:1930年黨的十六大前夕,當(dāng)列寧遺孀克魯普斯卡婭公開批評斯大林的農(nóng)業(yè)集體化政策時,卡岡諾維奇刻薄地指責(zé)道:“不要以為您是列寧的妻子就可以壟斷列寧主義!”

1931年五一勞動節(jié)慶典上,高爾基、卡岡諾維奇、伏羅希洛夫和斯大林(由左至右)在列寧墓觀禮臺。

與老資格的布爾什維克莫洛托夫不同,卡岡諾維奇很早就意識到了服從斯大林是自己唯一的政治出路:論背景他是俄國向來歧視的猶太人,論資歷不及曾在西歐流亡的“國際派”,論理論水平不及布哈林等人;雖有一個“能吏”的名聲,但人際關(guān)系太差,遠不足以保證安全。只有成為“能吏加酷吏”,在領(lǐng)袖關(guān)心的事情上兢兢業(yè)業(yè),對領(lǐng)袖厭惡的潮流毫不猶豫地打擊,才能立于不敗之地:“鐵拉扎爾”在1930-1947年的作為依據(jù)的正是這種邏輯。

當(dāng)“社會主義監(jiān)工”遭遇“偉人晚年綜合癥”

從1930年到1935年,卡岡諾維奇擔(dān)任莫斯科州委和市委一把手,還進入了政治局,但他的確切身份其實是斯大林派駐最棘手部門的監(jiān)工。1932-33年卡氏一手負責(zé)烏克蘭和北高加索地區(qū)的集體化,把原來的哥薩克村莊連根拔起,遷入“可靠”的俄羅斯族農(nóng)民,造成了一場大饑荒。1934年黨的十七大上,他下令銷毀在中央委員選舉中反對斯大林的290張選票;領(lǐng)袖投桃報李,提名他為中央監(jiān)察委員會和政治局外事委員會主席。從1935年到1944年,卡氏先后擔(dān)任交通、重工業(yè)、燃料工業(yè)、石油各部人民委員,盡管沒有莫洛托夫的“王儲”身份,但他受斯大林的重視程度遠遠超過“二號首長”。斯大林甚至讓他當(dāng)了一回“監(jiān)工”——1930年代的莫斯科大改造就是卡岡諾維奇直接領(lǐng)導(dǎo)的,他全程參與了地鐵的設(shè)計和建造工作。

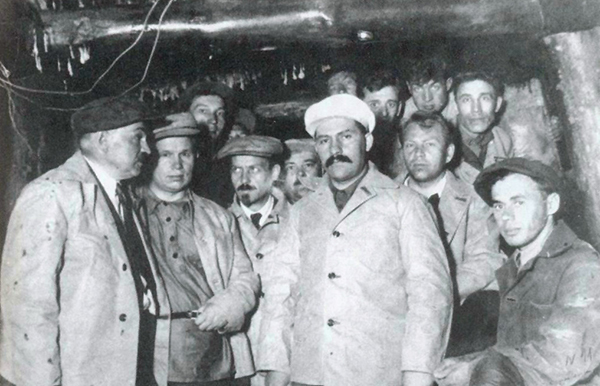

1935年,莫斯科州委第一書記卡岡諾維奇(前排右二)和他的副手赫魯曉夫(左二)在莫斯科地鐵建筑工地。

比起莫洛托夫,卡岡諾維奇收獲的憎恨和贊譽都要更多些。“大清洗”時期,他在伊萬諾沃和頓巴斯大抓“人民公敵”,并利用重點整頓鐵路運輸?shù)臋C會,槍斃了一大批站長和路局經(jīng)理。1941年德國侵蘇后,內(nèi)務(wù)人民委員部指控他的大哥米哈伊爾?卡岡諾維奇為“法西斯間諜”,一身正氣的拉扎爾同志拒絕為兄長辯護,米哈伊爾最終吞槍自殺。不過卡岡諾維奇直來直去的性格、吃苦耐勞的作風(fēng)以及一絲不茍的工作態(tài)度在建設(shè)時期贏得了不少基層干部的好感,沒有他那近乎魯莽的進取心和意志力(莫斯科大改造期間,卡氏拍板炸毀了巨大的基督救世主東正教堂),蘇聯(lián)的工業(yè)化絕沒有那么快成為現(xiàn)實。一些御用文人對他的粗暴習(xí)氣和反知識分子態(tài)度也作了美化,吹捧那是一種“工人階級本色”。

不過到了1947年,卡岡諾維奇還是被曾經(jīng)的主人冷落,外放到基輔擔(dān)任烏克蘭共產(chǎn)黨第一書記。這是斯大林清洗勛舊集團的重要步驟,目的是在冷戰(zhàn)開始之前,翦除掉內(nèi)部的動搖分子。卡岡諾維奇、莫洛托夫等人知道蘇聯(lián)與“美帝”在物質(zhì)上的差距極其明顯,盡管他們在斯大林面前唯唯諾諾,內(nèi)心卻不愿立即開啟一場新的沖突。斯大林認為,他的老班底沾染了“面對外國人時的奴性”;只有建立以俄羅斯化的本土精英為基干的新領(lǐng)導(dǎo)層,才能把對帝國主義的斗爭推進到底。因此,1940年代末蘇聯(lián)新的“大清洗”以打擊“世界主義者和猶太復(fù)國主義者”為開端。而卡岡諾維奇的處境尤其不妙——他就是猶太人。

可憐的拉扎爾!領(lǐng)袖依然需要利用他的組織能力和威望,他在1948年被任命為國民經(jīng)濟技術(shù)裝備供給委員會主席,負責(zé)大工業(yè)企業(yè)的重建,在十九大上也進入了中央主席團(擴大后的政治局),但在領(lǐng)導(dǎo)人排序中落到第九位。于是,卡岡諾維奇近乎瘋狂地迫害他能接觸到的一切猶太干部。

“大哥”卡岡諾維奇vs“小弟”赫魯曉夫

和其他“國王班底”一樣,斯大林的猝死給了卡岡諾維奇東山再起的機會。他在黨中央主席團的排名雖然低于馬林科夫、莫洛托夫和貝利亞,但當(dāng)上了重要的部長會議副主席(副總理),還兼任建筑物資工業(yè)部長和勞動與工資國家委員會主席。他一改昔日迫害同族的嘴臉,主持了許多猶太裔黨員的平反工作。然而真正的危險藏在背后:當(dāng)時排名僅次于卡岡諾維奇的正是他昔日的小兄弟赫魯曉夫,這位新任蘇共第一書記正在精心策劃,要把幾個老同志通通排擠出局。

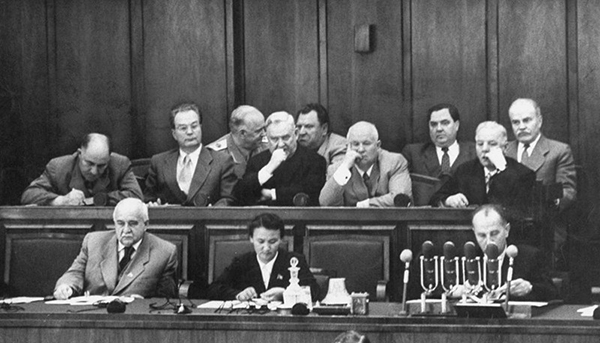

1956年,最高蘇維埃全體會議上的主席團成員(后兩排)。第一排由左至右為:卡岡諾維奇,別爾烏辛,布爾加寧,赫魯曉夫,伏羅希洛夫;第二排由左至右為:朱可夫,庫切爾,馬林科夫,莫洛托夫。

卡岡諾維奇只比赫魯曉夫大一歲,但在蘇共領(lǐng)導(dǎo)人的代際劃分上,卻比后者早了一輩。出于鄉(xiāng)誼和扶植代理人的考慮,卡岡諾維奇在1925年主政烏克蘭之初就著力提拔赫魯曉夫,后者1918年才入黨,十年后卻已成為烏克蘭第二書記。1930年卡岡諾維奇出掌莫斯科州,馬上授意赫魯曉夫到斯大林工業(yè)學(xué)院進修,獲取晉升所需的學(xué)歷。盡管赫魯曉夫最終沒能拿到文憑,但并不妨礙他在1934-35年先后接替卡岡諾維奇在莫斯科市委和州委的職務(wù)。到這時為止,赫魯曉夫一直謹(jǐn)守“小弟”的本分。不過到了1930年代后期,“小弟”憑借在“大清洗”中的主動效忠,成功地吸引了斯大林的注意。1944年,赫魯曉夫升任烏克蘭共和國部長會議主席,開始獨當(dāng)一面。

“大哥”與“小弟”的第一次沖突發(fā)生在1947年:因為烏克蘭未能完成前一年的糧食征購配額,斯大林把“鐵拉扎爾”外放到基輔,指望他壓服持有異議的赫魯曉夫。但赫魯曉夫心知肚明,卡岡諾維奇已不可能獲得領(lǐng)袖的長期信任,遂玩弄了一把兩面手法:一方面繼續(xù)推進斯大林贊賞的集體化政策,以顯示忠誠;另一方面長期稱病,慫恿下屬抵制卡岡諾維奇的政策,讓后者難以立足。卡岡諾維奇倒是不改本色,他在烏克蘭完全不關(guān)心恢復(fù)生產(chǎn),倒是四處抓捕“資產(chǎn)階級民族主義者”,鬧得民怨沸騰。

消息很快傳到了莫斯科,斯大林不得不做出選擇:赫魯曉夫在基輔經(jīng)營有年,雖在具體問題上提出反對意見,但大體忠誠可靠;卡岡諾維奇則是孤家寡人一個,不僅搞不定過去的小弟,連基層干部也是怨聲載道。更重要的是,烏克蘭的糧食問題本非路線之爭,它是斯大林鞏固東歐新征服地區(qū)的重要步驟——加征的谷物將立即運往波蘭、東德和捷克,幫助那里的共產(chǎn)黨政權(quán)站穩(wěn)腳跟——在這方面,赫魯曉夫的作用比卡岡諾維奇要大。幾個月后,卡岡諾維奇調(diào)回了莫斯科;與此同時,一場春雨降臨烏克蘭,天公庇佑之下,赫魯曉夫順利完成了1947年的糧食征購任務(wù)。此后,“大哥”與“小弟”的軌跡開始反轉(zhuǎn)了。

赫魯曉夫出招,卡岡諾維奇淪為“反黨分子”

不過,私人恩怨并不是赫魯曉夫和卡岡諾維奇之間最重要的矛盾。在斯大林晚年,他有意削弱蘇共中央的領(lǐng)導(dǎo)體制,以集權(quán)于個人;所以在斯大林逝世之初,控制部長會議(政府)的馬林科夫、貝利亞等人在國家政治生活中具有一言九鼎的權(quán)威,黨的第一書記赫魯曉夫則處在次要位置。而赫氏的企圖在于,通過對外政策失誤和“歷史錯誤”這兩個方面打擊老前輩,逐步把核心權(quán)力從政府轉(zhuǎn)到黨中央。

1953年6月,他首先以“企圖出賣東德”為理由,說服主席團清洗了貝利亞;1955年3月又以“應(yīng)對列寧格勒案件負責(zé)”和“可能在帝國主義面前退縮”為理由,迫使馬林科夫辭職,以較庸懦的布爾加寧繼任。緊接著,在國防部長朱可夫的支持下,赫魯曉夫擔(dān)任了新成立的國防委員會的主席,從而將武裝力量及軍工聯(lián)合體的利益與自己捆綁了起來。

面對昔日小弟的挑戰(zhàn),卡岡諾維奇顯得沮喪而無可奈何:由于1940年末的失寵,他沒能控制國家最前沿的工業(yè)部門(核工業(yè)),在主席團的博弈中先失一著;加上他負責(zé)的部門屬于比較邊緣的機關(guān),沒能參與領(lǐng)導(dǎo)層最激烈的政策辯論,也就無緣爭當(dāng)寡頭集團的“樂團指揮”。

赫魯曉夫倒是沒有放過敲打老大哥的機會,他知道卡氏的心病是“大清洗”中的“出色”表現(xiàn),特地重新起用了曾遭迫害的老布爾什維克斯涅戈夫。當(dāng)斯涅戈夫在十月革命節(jié)的慶典上遇到卡岡諾維奇時,不禁破口大罵:“我絕不會和手上沾滿優(yōu)秀黨員鮮血的人握手!”

1956年蘇共二十大上,卡岡諾維奇再次遭遇重創(chuàng):赫魯曉夫正式向斯大林開火。有人聽到“鐵拉扎爾”嘟囔:“以后莫非要讓那些勞改犯來評價咱們的對錯了?”他又一次入選中央主席團,很快成為莫洛托夫“倒赫”小圈子的一員。1930年代這兩個人曾為爭奪斯大林的信任鬧得不可開交,如今開始抱團取暖了。

1957年6月18日,卡岡諾維奇、莫洛托夫和失寵的新貴馬林科夫、謝皮洛夫在中央主席團會議上一起向赫魯曉夫發(fā)難,赫氏則召集分散在全國的中央委員,召開緊急全會作為反擊。11天后,主席團的決議被推翻,卡岡諾維奇位列“反黨”四人組之一,被驅(qū)逐出政治局:他的政治生命結(jié)束了。

公允而論,1957年之后赫魯曉夫提拔的一批大員,在見地和才干上遠不及“反黨分子”卡岡諾維奇、莫洛托夫,至于意識形態(tài)的僵硬和不思變通,則尤有過之。但個人才能從來都不是政治斗爭的主要憑據(jù),重要的是,老家伙們身上承載著蘇聯(lián)人對“大清洗”的恐怖記憶(“那些人再得勢,就會有更多人流血”),并且擋住了新生代干部的晉升渠道(“莫洛托夫大概以為我們還在穿開襠褲哩”),所以必須被踢開。反過來,1930年代被“鐵拉扎爾”們送往盧比揚卡和古拉格的老布爾什維克,哪一個不是才能卓越呢?歷史在不同的時間,押著的往往是同樣的韻腳。

三十年河?xùn)|,三十年河西

“六月事件”過后,卡岡諾維奇消失多年的恐懼突然涌上心頭:他擔(dān)心自己會遭遇貝利亞的命運,或者像斯涅戈夫那樣被關(guān)進勞改營。他腆起臉給過去的小弟打了個電話,希望對方顧念多年的友誼。赫魯曉夫官腔十足地表示,只要老大哥“停止反黨活動,在黨安排的新崗位上全心全意地工作”,就不會有后顧之憂。幾個月后,“鐵拉扎爾”被打發(fā)到索利卡姆斯克,出任烏拉爾鉀肥工廠廠長。比起終年苦寒的西伯利亞,司掌全國第一大鉀肥廠顯然是好得多的歸宿。有意思的是,素以野蠻粗暴著稱的卡岡諾維奇現(xiàn)在變得通情達理:政治境遇對人的“改造”就有這么神奇。

1961年10月,蘇共二十二大通過了將卡岡諾維奇開除出黨的決議,接著他在鉀肥廠的職務(wù)也被撤銷。“鐵拉扎爾”回到了莫斯科,住進伏龍芝濱河大街的政府公寓,頤養(yǎng)天年。由于在斯大林時代積攢了可觀的獎金,他的生活雖寂寞但仍優(yōu)渥,1980年后還獲準(zhǔn)繼續(xù)在克里姆林宮醫(yī)院就診。

卡岡諾維奇的“工人階級本色”在這時也表現(xiàn)得更加突出:他可以一整天坐在院子里,和附近的退休老人一起玩牌,每年也都會手持無特殊待遇的休養(yǎng)證,在普通療養(yǎng)院與人閑聊。只是偶爾碰上“大清洗”時代的幸存者,氣氛就會變得尷尬:“拉扎爾?莫伊謝耶維奇,您曾經(jīng)指控我反黨、開除了我的黨籍;現(xiàn)在我已經(jīng)改造好了,您倒是反起黨來了……”

1991年7月25日,卡岡諾維奇終于病逝;過了三個多星期,“八一九事件”爆發(fā)。當(dāng)莫斯科的年輕人搭乘地鐵3號線前往斯摩棱斯克廣場為葉利欽助威時,他們并未注意到這條地鐵“接生者”的死訊。畢竟,距離“鐵拉扎爾”被剝奪“黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人”的頭銜已經(jīng)34年,俄羅斯的新青年從未聽過他的名字。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司