- +1

重走一遍西南聯(lián)大師生徒步過的湘黔滇,今天能看到什么?

楊瀟

【編者按】1937年抗戰(zhàn)爆發(fā),在中國最優(yōu)秀的三座高等學(xué)府——北京大學(xué)、清華大學(xué)、南開大學(xué)——中就讀的大學(xué)生精英們,頓時面臨著一個會改變他們一生的決定:是在日軍占領(lǐng)中繼續(xù)求學(xué),還是南遷,去加入剛剛成立的、由三校組成的長沙臨時大學(xué)。大多數(shù)人都選擇了后者。

到長沙后,1938年,戰(zhàn)事逼近了湖南,他們不得不再次遷徙,去昆明組成西南聯(lián)合大學(xué)。大部分師生,包括全體女性,乘坐交通工具輾轉(zhuǎn)前往。而近300名男生和11名老師,則組成了“長沙臨時大學(xué)湘黔滇旅行團(tuán)”,跨越湖南、貴州、云南三個省份,歷時68天,徒步1600公里,最終抵達(dá)昆明。他們要向全國、全世界展示,中國人不是東亞病夫,中國青年也不是文弱書生。

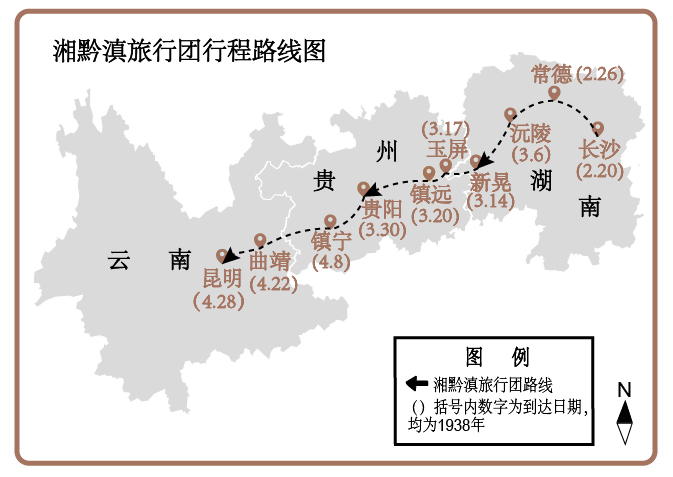

湘黔滇旅行團(tuán)行程路線圖

他們出發(fā)八十年后,2018年,作為媒體人的楊瀟覺得,如果他想把那段歷史經(jīng)驗傳達(dá)給當(dāng)代讀者,那他也要亦步亦趨地走一遍當(dāng)年師生們的西遷路。

背著一個42升的背包,楊瀟走上了這次徒步之旅的道路。這是一次非典型的公路徒步旅行,不時要與大貨車擦肩而過,但沿途山色、水光、鳥鳴、人語與歷史上走在同一條路上的流亡者所見所聞漸漸重疊、交織,乃至對話、共振,構(gòu)筑了一個在歷史塵埃,和當(dāng)今時代聚光燈之外的一個中國。

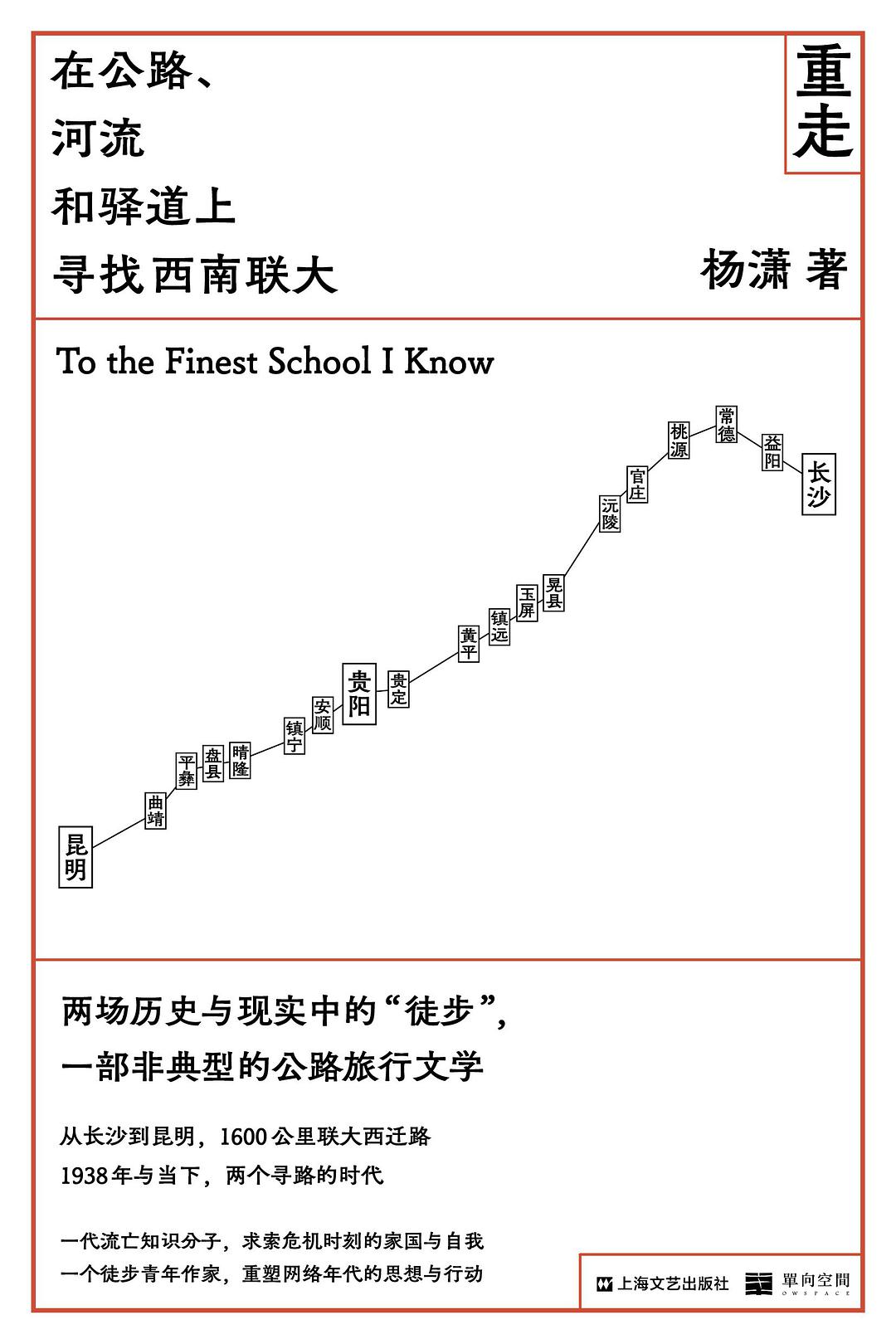

如今,他把這段經(jīng)歷寫成了一本書《重走:在公路、河流和驛道上尋找西南聯(lián)大》。經(jīng)出版社授權(quán),澎湃新聞私家地理選取了本書最后一章。在這一章節(jié)里,在差不多的暮春時節(jié),相隔八十年的湘黔滇旅行團(tuán)和作者都抵達(dá)了旅途的終點(diǎn)——昆明。西南聯(lián)大正要翻開它全新的歷史篇章,而作者,也開始重新理解一些更大的東西,比如“家國”。

《重走:在公路、河流和驛道上尋找西南聯(lián)大》;楊瀟;上海文藝出版社;2021-5

大板橋——昆明:諸位此時的神情不是還要向前走嗎?

休息后湘黔滇旅行團(tuán)整隊繼續(xù)前進(jìn),昆明街市漸入眼簾,許多市民駐足圍觀,道路擁塞 8,“三千里的奔波,陽光和風(fēng)塵使每一個尊嚴(yán)的教授和高貴的學(xué)生都化了裝,”前來迎接的 《云南日報》記者寫道,“他們臉孔是一樣的焦黑,服裝是一樣的顏色,頭發(fā)和胡髭都長長了,而且還黏附著一些塵芥。每個學(xué)生的身上都斜掛著一柄油紙傘及水壺、干糧袋之類的家伙, 粗布襪的外面套著草鞋,有些甚至是赤足套上草鞋的。他們四個一列地前進(jìn)著 ...... 態(tài)度是從容的,步伐是整齊的,充滿在他們行伍之間的是戰(zhàn)士的情調(diào),是征人的作風(fēng)!在陌生人的心目中,很會懷疑他們是遠(yuǎn)道從戎的兵士,或者新由臺兒莊戰(zhàn)勝歸來的弟兄。”

當(dāng)年的歡迎隊伍

走海路先抵達(dá)昆明的男女同學(xué)也來了,他們舉著“國立西南聯(lián)合大學(xué)慰勞湘黔滇旅行團(tuán)”的橫幅,高呼歡迎口號,又唱著“It's a long way to 聯(lián)合大學(xué)”引導(dǎo)旅行團(tuán)前進(jìn),帶唱者是南開外語系大一學(xué)生吳訥孫,他就是后來寫出了小說《未央歌》的鹿橋。一位聯(lián)大女生向黃師岳團(tuán)長獻(xiàn)了束紅花,曾昭 楣(曾昭掄的小妹)等穿著鮮艷,在獻(xiàn)花堆里笑容滿面,四位穿著白底淺藍(lán)花長衫的少女,袒臂抬著一個足有半人高的大花竹籃獻(xiàn)給旅行團(tuán),由同學(xué)代表接受,抬著繼續(xù)前行。這是教授夫人們準(zhǔn)備的又一禮物,獻(xiàn)花的四位少女是楊步偉趙元任的女兒趙如蘭、趙新那,和章元善的女兒章延、章斐。“章延姐姐最近去世了,我姐姐也去世了,就留著章斐跟我兩人在了。”2018年4月8日,我從長沙出發(fā)當(dāng)日,95歲的趙新那指著迎接旅行團(tuán)的老照片回憶,“這些就是我父親拍的了,這是我母親,拿著傘 ......(花布長衫)都是自己做的。” “這是誰的手藝 ? ” 我問。“你別說手藝,” 她說,“這是我手做的,沒有藝術(shù)。那時候的布啊,一段一段的,土布印的,所以(能看見) 那個接頭,不像現(xiàn)在連續(xù)的。我母親咔嚓咔嚓剪,針線就是我來做。我為什么說你別說手藝,我姐姐后來到了美國,她出去見男朋友什么的,穿新衣服,來不及釘扣子,我就給她縫的衣服,就出去玩兒去了,回來才拆線呢!”

趙元任一家,后立者為趙如蘭,右二為趙新那

趙新那哼了一小段“It’s a long way to到聯(lián)合大學(xué)”,大部分歌詞她都記得,八十年前,這些年輕人就唱著這首歌繼續(xù)前進(jìn),一直走到位于拓東路迤西會館的聯(lián)大臨時辦公處兼宿舍,同樣暫住拓東路的中央研究院同仁打出了“歡迎聯(lián)大同學(xué)徒步到昆明”的歡迎橫幅,還有人坐在屋頂上觀看行軍,獻(xiàn)花的四位少女挎著小籃,里面是各色的碎紙屑,和花瓣一樣爭著投向行軍隊,攝影的人很多。聯(lián)大常委蔣夢麟、梅貽琦(張伯苓尚在重慶)和諸教授、同學(xué)在迤西會館迎候,“熱烈地歡呼,熱烈地拍掌,熱烈地握手”,蔣夢麟代表常委講話,稱此行向全世界表明,我國青年并非文弱書生、東亞病夫。

次日,《云南民國日報》在報道中特別提醒讀者,“他們不是洋場才子,不是鄉(xiāng)學(xué)究,而是 ...... 腳踏實地的走了幾千里路的真真實實的大學(xué)生”,又描述這群徒步者中,有一位留著一口美髯,“沿腮青蔥可愛,上須短胡”,“恰是魯迅先生所說的 :‘神似一個隸書的一字’。” 聞一多的胡子也很長了,在給妻子的信中,這位清華中文系教授不無得意地寫道 :“你將來不要笑,因為我已經(jīng)長了一副極漂亮的胡須。這次臨大搬到昆明,搬出好幾個胡子,但大家都說只我與馮芝生的最美。”一路走來,聞一多沒生病沒吃藥,“現(xiàn)在是滿面紅光能吃能睡,走起路來,舉步如飛”,在昆明見到嘲笑他“應(yīng)該帶一具棺材走”的楊振聲,也終于可以反戈一擊:“假使這次我真帶了棺材,現(xiàn)在就可以送給你了”,彼此大笑一場。

湘黔滇旅行團(tuán)中十位教師的合影(缺王鐘山)左起:李嘉言、郭海峰、李繼侗、許維遹、黃鈺生、聞一多、曾昭掄、吳征鎰、毛應(yīng)斗。

我在一場急雨過后來到拓東路的迤西會館舊址,這里后來成了聯(lián)大工學(xué)院所在地,吳大昌吃著鹽水煮蘿卜懷念長沙油豆豉就是在這兒。他1988年回昆明參加聯(lián)大50周年校慶時,那些平房包括戲臺都還在,等到1997年再回去,就只剩高樓了。現(xiàn)在這里是拓東第一小學(xué),保安告訴我,門廊處的介紹——要秉承西南聯(lián)大工學(xué)院“剛毅堅卓”的精神之類的話——是新近加上去的。如今的昆明非常樂于展現(xiàn)它與聯(lián)大的歷史關(guān)聯(lián), 雖然當(dāng)年的老建筑已所剩不多。

下雨前我在得勝橋附近轉(zhuǎn)悠,按橋頭的介紹,這座橫跨盤龍江,平平無奇的短橋居然始建于元大德元年(1297),后毀于戰(zhàn)火,明洪武年間重建,因處于云南要津,改名云津橋。清康熙年間平定三藩之亂,清軍由此橋攻入,道光年間重修后改名得勝橋。1937年,滇軍58師誓師出征,正是通過此橋 往東奔赴抗戰(zhàn)前線,1938年4月28日,湘黔滇旅行團(tuán)也由此橋往西進(jìn)入昆明城,錢能欣還特別提及他們經(jīng)過了滇越鐵路站大門。

我在橋上向一位白發(fā)老人詢問,問他是否知道老滇越鐵路的終點(diǎn)云南府站,沒想到他是鐵路子弟,1950年代初從四川調(diào)來昆明鐵路局工作。跟我比劃半天后,他干脆放棄散步,帶我回河?xùn)|岸的鐵路大院轉(zhuǎn)了一圈,給我指哪里是從前的大門,哪里從前有許多法國風(fēng)情的小樓。現(xiàn)在大院里還殘存了一 段一百多年前的法式建筑,是原來機(jī)車庫的外墻,現(xiàn)在加一層,改做了棋牌室。米軌早不在了,但大致方向還能辨認(rèn),就是那條兩旁是小店的窄巷,“火車就在這里分出幾支軌道進(jìn)站,”他指著一處停車收費(fèi)哨卡說,又跟另一個路過的老人打招呼:“他們來尋根!” 那位老人上海口音,提醒我看路旁,是鐵路留下的墊高的路基,“我們這里從來不淹水!”

旅行團(tuán)團(tuán)長黃師岳中將

轉(zhuǎn)一大圈往回走,過了“歡天洗滌”洗衣店,就是從前云南府客運(yùn)站的位置,當(dāng)年走海路的臨大師生,由海防登陸,轉(zhuǎn)滇越鐵路一路向西北行,多數(shù)就在這里下車(也有人提前在碧色寨站下,直接去了文法學(xué)院所在地蒙自)。如今昆明市鐵路局的七層大樓就建在老站臺之上,那株巨大椿樹很可能 是當(dāng)年唯一遺存。按照吳宓日記,火車抵達(dá)時間大約是下午6時,在此之前,人們有一整個白天去飽覽沿途的滇南風(fēng)光,“見云日晴麗,花樹繽紛,稻田廣布,溪水交流。其沃饒殷阜情形,甚似江南。而上下四望紅黃碧綠,色彩之富艷,尤似意大利焉”。八十年前,師生們抵達(dá)終點(diǎn),出站后,經(jīng)過椿樹的陰翳,就正對我的方向走出來,兩旁各有一個水塘(現(xiàn)在變成 了體育館和食堂),走上百來米,左轉(zhuǎn)再左轉(zhuǎn),就上了拓東路,離迤西會館的聯(lián)大臨時辦事處不遠(yuǎn)了。

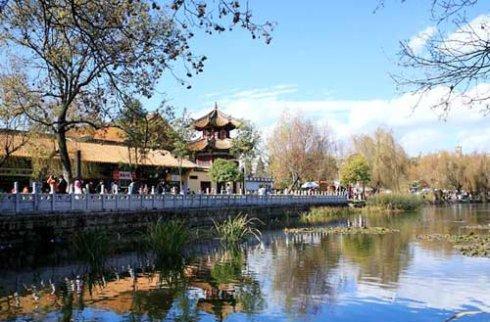

從迤西會館到得勝橋還有一里多地,湘黔滇旅行團(tuán)沿著寬闊的石板街道繼續(xù)前進(jìn),過橋入城,踏上了槐蔭滿街的金碧路,街兩旁房屋整齊,行人已是夏天的裝束,“白色遮陽傘間夾著安南的三角頂草帽,苦力們來往奔跑,揮著汗,滿街是陽光,滿街是南國風(fēng)情”。因為緊鄰火車站,金碧路附近教堂洋 行云集,成為近代文明在昆明的入口,“滇越鐵路這條大動脈,不斷地注射著法國血、英國血……把這原是村姑娘面孔的山國都市,出落成一個標(biāo)致的摩登小姐了”。最顯眼的建筑是始建于明代,光緒年間重修的“金馬碧雞坊”,金馬碧雞是昆明的吉祥物,這四個燙金大字讓楊式德覺得像北平的東西,昆明的晴天、風(fēng)和塵土也像,就連人力車夫也像——至少不像長沙——“比較客氣而跑起來很快”。不止楊式德一個人有此感覺。“云南如華北,我們一入勝境關(guān),看見大片平地,大片豆麥,大片陽光,便有這個印象。”這是錢能欣的記述,“在途中盡量幻想昆明,是怎樣美麗的一個城市,可是昆明的美麗還是出乎我們意料。一樓一閣,以及小胡同里的矮矮的墻門,都叫我們懷念故都。城西有翠湖,大可數(shù)百畝,中間有堤、有‘半島’,四周樹木盛茂,傍晚陽光傾斜,清風(fēng)徐來,遠(yuǎn)望圓通山上的方亭,正如在北海望景山。”

昆明翠湖今日

下午4點(diǎn)45分,我到達(dá)金馬碧雞坊,正是藍(lán)花楹盛開的季節(jié),到處都是紫色的浮云,2018年4月8日長沙出發(fā),5月17日終抵昆明,買了只圓筒冰淇淋作為小小犒勞。大概十年前的冬天,我第一次來到這里,當(dāng)時在滇西北晃了一大圈,準(zhǔn)備在文化巷附近住一晚就飛回湖南老家過年。那晚下著毛毛雨,落在人行道上也不知是不是凍住了,滑得很。我在一個敞開門臉的 蒼蠅館子吃了份有“鍋氣”的炒米粉后心滿意足,四處溜達(dá),小心翼翼踩過云南大學(xué)高高低低的臺階,又穿過街道,進(jìn)了云南師范大學(xué)。校園靜謐,路燈昏暗,走了一段我看到路牌 : 聯(lián)大路。

順著聯(lián)大路往前不遠(yuǎn),夜色中看見了門樓上“國立西南聯(lián)合大學(xué)”幾個字,意識到自己撞上這所已不復(fù)存在的大學(xué)舊址后,心里好像被某種巨大的東西擊中(或者填滿),以至于,不知怎么回事的,也非常刻奇地,哭了。這些情感多數(shù)已經(jīng)模糊,有些還記得,因為語境無法找回也顯得生澀,但某種東西始終還在。由當(dāng)時再往前五年,剛剛畢業(yè)進(jìn)入新聞這一行,那時有非常單純的信念感,相信寫得好本身就是價值,相信寫下去就可以改變某些東西。我也是在那幾年讀了不少西南聯(lián)大校友的日記或者口述,你不需要刻意尋找,當(dāng)年的時代精神會把他們推送到你面前。而今再談?wù)撨@些,幾乎“古典”到不合時宜,才多長時間呢,此間的問題意識已經(jīng)天翻地覆,這其中又有多少真實、錯置和自欺欺人呢?

當(dāng)年的西南聯(lián)大校門

我想發(fā)條朋友圈,掏出手機(jī)又有點(diǎn)意興闌珊,便只是簡單報告一下自己到了昆明,附上It’s a long way to Tipperary的鏈接,再往北沿著正義路繼續(xù)行進(jìn),讓那旋律在腦海中回響,再改填上趙元任改編、趙新那在長沙哼唱過的歌詞 :

It’s a long way to 聯(lián)合大學(xué)(迢迢長路去聯(lián)合大學(xué))

I t ’s a l o n g w a y t o g o ( 迢 迢 長 路 )

It’s a long way to 聯(lián)合大學(xué)(迢迢長路去聯(lián)合大學(xué))

To the finest school I know(去我所知最好的學(xué)校)

Goodbye 圣經(jīng)學(xué)院(再見 圣經(jīng)學(xué)院)

Farewell 韭菜square(別了 韭菜園)

I t ’s a l o n g l o n g w a y t o K u n m i n g C i t y ( 迢迢長路去昆明城 )

But my heart is right there.(那是我心之所在)

本文為澎湃號作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司