- +1

國內思想周報|怎樣的民主才算真?

今日大佬曾在莫干山上熱議改革

2014年中青年改革開放論壇暨1984年莫干山會議30周年紀念,將于9月舉行。獨立學者、自由撰稿人柳紅,9月6日在《經濟觀察報》刊登長文《歷史之棱鏡——莫干山會議三十周年再記》,旨在依據采訪和史料盡量完整呈現莫干山會議的面貌。

1984年9月3日至10日在浙江莫干山舉辦的全國性“中青年經濟科學工作者理論討論會”,柳紅將其界定為自下而上、民間發起、得到體制內機構和一些開明人士支持的會議。最初的創意來自朱嘉明和黃江南。

文中詳細介紹了領導小組、籌備組、論文組、會務組的人員組成,提及很多今天身居高位、已然成名的人物(王岐山、周小川、周其仁、華生等),也有漸漸邊緣化甚至不為人所知的名字。這場開風氣之先的會議新意頗多,參加者的入門券是論文,大會只以文取人,不徇私情,從1300多篇論文中選出了120余篇。但會上不念論文,而是圍繞經濟體制改革問題分成七個課題組進行討論:宏觀組、企業組、開放組、流通組、金融組、農村組、理論組。參加者橫跨老中青,多來自高校和研究機構、黨政部門、媒體和企業。

文章認為,會上的討論“一是務實,從國情出發;二是自由討論、觀點交鋒,不講套話廢話,暢所欲言??在開放之初討論深層開放問題。三是有學術精神。講經濟理論,講學術根據。”

盡管日后對莫干山會議的不斷紀念,多因其曾為改革獻計獻策、得到時任總理的批示、對改革決策發生過實際影響,但柳紅認為此會的歷史遺產更在于一種精神,“這些與會者經歷了專制極權加貧困的漫長歲月,有獨立思考能力和追求真理的勇氣,渴望中國的全面現代化,并且相信改革開放是唯一選擇。莫干山會為他們提供了一個平臺,沒有思想禁錮。”

柳紅曾擔任吳敬璉的助手。亦出版過《八零年代:中國經濟學人的光榮與夢想》(2010)一書。

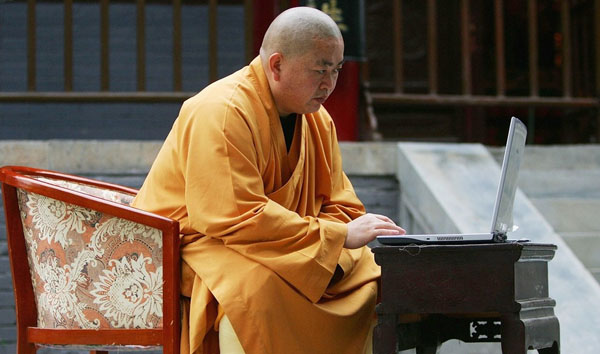

少林寺新媒體職位招聘獲高品質簡歷

9月3日,@豫記 發微博稱被簡歷驚呆,應聘者“有國內排名第一的地產公司的項目總監,有在耶魯大學做過訪問學者擔任過電影節評委的大學老師,有在南都央視新華社等媒體工作且獲獎多次的資深記者,還有港中文利物浦清華等名校的畢業生,其中多人還學過禪修在寺廟做過義工。

據《鄭州晚報》報道,少林無形資產管理公司稱該崗位是負責少林寺中的社會性事務,和宗教性的事務無關,“應聘者不用出家,可以吃肉。但為少林寺工作,必須耐得住寂寞。應聘者性別、婚否都不加限制,但不能跳槽過于頻繁,且要認可佛教尤其是禪宗思想。”

周其仁怒批華生:管制怎可作為一種主張?

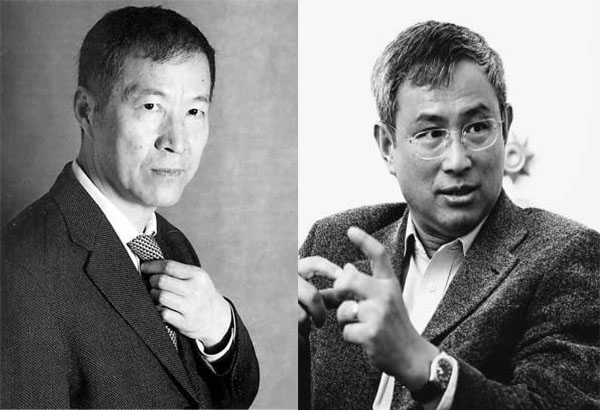

華生教授(左)與周其仁教授。

圍繞著土地私有化、小產權房、土地漲價收益等問題,周其仁與華生之間的交鋒,已經歷了數個回合。上周,周其仁再次拋出萬字長文回應華生:《為什么城市化離不開農地農房入市》,立場鮮明且言辭激烈。

周其仁認為,華生分明對當下中國權力難被約束的狀況知道得一清二楚,卻在討論中國城市化、城鄉關系、土地房屋等諸種現實問題時,依然不遺余力地高舉“公權力”、“管制”、“管治”等關鍵詞周其仁認為,華生把這些在真實世界里根本無需任何人呼號、就已經強得不能再強的“強力措施”,作為他獨樹一幟的主張,未免無視中國現實。周其仁批評華生的關鍵點有二:一是認為依賴公權力進行規劃設計不靠譜,二來認為小產權房未必違法。

其實縱觀二人觀點,在根本問題上的分歧并不大。周其仁認為應讓市場發揮配置資源的基礎作用,包括土地資源;華生認為土地和建筑需要公權力的合理規劃,在規劃的框架里,由市場調配資源方為正途。至于其他,兩人的共同點遠遠大于不同,都呼吁市場的更高地位,呼吁政府多關注人的問題。

周其仁與華生年齡相仿,都是在青年時代同時經歷了上山下鄉和在八十年代參與重大政策決策這兩件事的經濟學家。周其仁文章發表不久,華生即在微博回應:“周教授此文忙中出錯,明顯的史實和法律謬誤就有一堆,看來這種吃力不討好的事,還得讓我這個書呆子去寫文一一?析,以免誤人子弟。”看來這場爭執還遠未塵埃落定。

昔有“金庸新”,今有“真民主”

《人民日報·海外版》于上周五、六兩日連續刊出復旦大學國際關系與公共事務學院教授蘇長和的長文《中國式民主與美國式民主之比較》,就中美兩國民主制度這一問題展開探討。

蘇長和文章認為,若以執政效率作為的坐標,那些自詡為民主榜樣的國家,就會成為不那么合格的民主國家。中美兩國都有自己的選舉制度,有同有異。迷信西式民主的人認為中國民主政治沒有糾錯機制是誤解。世界上認認真真在搞真民主政治的國家不多,中國算一個。

此文自然引發諸多爭議,其中一部分是平和的討論,例如同在復旦大學國際關系與公共事務學院支教的唐賢興即認為:“蘇長和此篇文章,一定會引起爭論。政治學理論和民主理論并不是他的特長,他擅長的國際關系理論研究,對復雜和生動的中國國內政治未必熟悉。整篇文章缺乏學理分析,卻到處是口號式政治話語。民主沒有標準的模式,但言中國政治最民主,卻需要精心論證。”

不過,此文也引發了不少辛辣的嘲諷,例如《環球時報》特約記者陶短房說的:“公孫龍曰,白馬非馬,所以該文談的是“真民主”而不是“民主”。記得以前有個歌手叫“莊魯迅”——顯然該歌手也不是魯迅。”

從17世紀的負面詞匯到今日的正面價值,民主一詞的真含義,確實經過了多重變遷。記得金庸紅遍天下時,坊間曾有大量標明“金庸新 著”的仿冒品,從另一個側面證明了金庸的市場號召力。今天,在面對著民主的核心含義為何、今日中國以何種方式進一步實現民主這些問題時,有人祭出“真民主”、也有人重新挖掘民主和各種思潮的關系,比如“儒家民主主義”、“社會民主主義”。這恐怕說明,民主依舊是一個在思想市場上最富吸引力的問題。

“新史學”沙龍2014季召開

在上周六、日于北京召開的“新史學”沙龍中,其問題意識與學者遴選也同樣體現出以上特點。沙龍第一場“20世紀史學路徑的轉變”邀請了中央黨校中共黨史教研部教授韓鋼、中國社會科學院近代史研究所研究員金以林以及中國社會科學院文學研究所副研究員賀照田;第二場“概念史的挑戰”邀請了《20世紀德國文學思想論稿》作者方維規、《近代中國的革命與秘密結社》作者孫江 、《明清秘教門的末世意識與權力思想》曹新宇;第三場“明清之際的歷史記憶”邀請了《明清之際士大夫研究》作者趙園與楊念群 ;第四場“空間與歷史”則邀請了 《狂歡與日常:明清以來的廟會與民間社會》作者趙世瑜與《村落視野中的文化與權力》作者王銘銘。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司