- +1

中原和蒙古部族對彼此的認知有何差異

【編者按】

繼習近平訪問蒙古之后,俄羅斯總統普京9月3日抵達烏蘭巴托對蒙古國進行短暫的工作訪問。

澎湃新聞(www.kxwhcb.com)在習近平訪問蒙古期間,曾刊登中國邊疆史學者朱鄭勇的三篇文章,講述蒙古草原部落與中原王朝的關系。他在第四篇文章中,將從現今留存為數不多的部落文字和碑文入手,展示中原王朝和北族之間的“一廂情愿”與“裝聾作啞”。

最早與漢文明遭遇的匈奴“毋文書,以言語為約束”(《史記?匈奴列傳》)。如今我們只知道一些匈奴語的詞匯如“徑路”、“撐黎涂孤”、“若鞮”等。盡管在今蒙古國諾因-烏拉以及外貝加爾地區發現的匈奴墓葬中有雕刻的文字符號,但是我們仍然無法僅憑這些材料復原匈奴文字的全貌(N. Ishjatms, "Nomads In Eastern Central Asia", in the "History of civilizations of Central Asia", volume 2, UNESCO Publishing, 1996)。

繼匈奴之后稱霸草原的鮮卑人,不但有自己的文字,而且還留下了一批以鮮卑語撰寫的文獻。在北中國建立北魏王朝的鮮卑拓跋氏將鮮卑語定為“國語”, 《隋書?經籍志》載:“后魏初定中原,軍容號令,皆經夷語,后染華俗,多不能通,故錄其本言,相傳教習,謂之‘國語’”。

不少鮮卑語的文獻到隋朝尚見于著錄,如分別有十卷和十五卷的兩種版本的《國語》,以及五卷和十卷的兩種《鮮卑語》、此外還有《國語物名》、《國語雜物名》、《國語真歌》、《國語號令》、《鮮卑號令》等等。

其中《國語真歌》當即《真人代歌》,這部《真人代歌》所歌詠的是拓跋先祖篳路藍縷打江山的事跡,北魏宮廷中早晚都要唱一遍,要是再配上升旗和降旗儀式,就和國歌沒啥區別了。

然而,《隋書?經籍志》中所著錄的那些鮮卑文獻,到今天一部都沒有流傳下來。《真人代歌》到了唐代只殘存五十三章,“其名可解者六章……知此歌是燕、魏之際鮮卑歌也。其詞虜音,竟不可曉”(《通典?音樂典六》)。其名可解的六章里面,也只有《企喻》和《鉅鹿公主》兩章的部分歌詞的漢文譯文被收錄在北宋的《樂府詩集》里。

當慕容、宇文、拓跋、禿發、乞伏這些鮮卑部落先后卷入中原的逐鹿之爭時,與拓跋鮮卑淵源頗深的柔然逐漸成為雄踞漠北的強族。《宋書?芮芮傳》(芮芮即柔然之異譯)說柔然“國政疎簡,不識文書,刻木以記事,其后漸知書契,至今頗有學者”。但《宋書》說得不清不楚,所以我們也不知道柔然所知的“書契”究竟是漢文還是鮮卑文字。但是柔然自己的文獻也同樣沒有流傳下來。

從匈奴到柔然,這七八百年的時間里,我們只能通過與他們互相敵對、仇視、猜疑的漢文明的文獻記錄來了解他們的歷史,了解他們是如何看待自己與古代中國的關系的。他們沒有發出或者留下自己的聲音。敘述游牧與農耕文明之間的對抗、交流、互動的歷史的話語權完全被漢文文獻所獨占了。

這種情況直到突厥打敗其原來的宗主柔然而崛起后才開始有所改變。突厥“其書字類胡”(《周書?突厥傳》),顯然是有文字的。但是突厥自公元6世紀興起直到8世紀,似乎都沒有留下自己的文字記錄。所以我們在這段時間內,能看到的還是與之接觸的其他文明的文獻,比如隋唐及拜占庭帝國的記錄。

在漢文文獻中,我們看到突厥在中原王朝的離間策略下自相殘殺,以至于突厥可汗不得不改變倨傲的態度,向隋朝稱臣。漢文文獻中突厥可汗的卑躬屈膝之態是否能表示他對隋朝的真正態度呢?僅憑由中原王朝記錄下來的這一種聲音,我們很難對此作出判斷。更何況,這封來自突厥可汗的國書應是經過了漢人文士的翻譯和潤飾。

《隋書》中倒是有兩段很能體現游牧人語言風格的突厥國書,由隋朝一手扶植起來的啟民可汗,曾先后向隋文帝與隋煬帝上表,其一云:“染干(啟民可汗本名)如枯木重起枝葉,枯骨重生皮肉,千世萬世,長與大隋典羊馬也”;其二云:“臣兄弟妒惡,相共殺臣。臣當時無處去,向上看只見天,下看只見地,實憶圣人先帝言語,投命去來。圣人先帝見臣,大憐臣死命,養活勝于往前,遣臣作大可汗坐著也。突厥百姓死者以外,還聚集作百姓也”。

這兩段文字中運用了種種的譬喻,以平實的白話代替典雅的文言,與《元朝秘史》中的漢文譯文的語言風格頗為相近,應該是從突厥語直譯而來的。

啟民可汗對隋朝的扶持感恩戴德之情躍然紙上。啟民可汗的這番自白可能的確出自真心,然而關于突厥與中原王朝關系的第二種聲音的出現,讓我們多少對此有些存疑。

1889年,俄國考古學家雅德林采夫在蒙古國鄂爾渾河舊河道發現了包括闕特勤碑和毗伽可汗碑在內的一系列古突厥語碑銘。蒙古高原的游牧部族第一次留下了自己的文字記錄,這為我們理解游牧與農耕文明關系提供了另一個版本的歷史敘事。

公元630年,唐朝擊滅東突厥汗國,此后的50余年里,突厥人臣服于唐朝的統治之下。至公元7世紀80年代突厥汗國再度復興,史稱突厥第二汗國。自唐高宗至唐玄宗,唐與突厥之間連兵不休數十年,直到721年,突厥毗伽可汗遣使入唐求和,“乞與玄宗為子,上許之”(《資治通鑒》卷212,玄宗開元九年正月)。自此雙方建立了“父子之國”的穩定的朝貢關系。

玄宗在給突厥可汗的國書中屢屢強調雙方的“父子”關系:

“敕突厥苾伽可汗:……自為父子,情與年深”;“敕兒登里突厥可汗:……朕與可汗先人情重骨肉,亦既與朕為子”;“敕兒突厥可汗:…… 父子之國,直往直來,何異一家,真無別也”;“敕突厥兒可汗:……兒既君長北蕃,復與朕為父子”(見張九齡:《曲江集》卷11《敕書》,四部叢刊景明成化本)。

那么突厥人自己是怎么看待這種關系的呢?

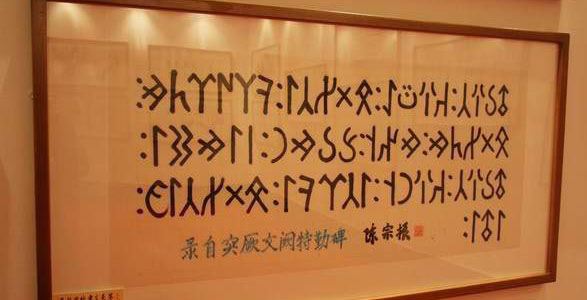

在鄂爾渾河發現的突厥第二汗國的《闕特勤碑》和《毗伽可汗碑》提供了一個有趣的例證。在這兩塊碑上,表明雙方“父子之國”關系的唐玄宗的漢文御書,與宣揚突厥可汗及貴族功業的突厥文字被刻在了一起,矗立于突厥汗國人眾往來之處。

《闕特勤碑》的漢文部分中有“爰逮朕躬,結為父子”,“可汗,猶朕之子也。父子之義,既在敦崇,兄弟之親,得無連類”的表述。《毗伽可汗碑》的漢文部分損毀嚴重,幾不能成文,但其中仍可見“父子之道”,“約為父子”,“父則×其子”等幾處顯示唐與突厥為“父子之國”關系的文字。

而在《闕特勤碑》的突厥文部分,可汗則苦口婆心地告誡突厥民眾,吸取歷史教訓,別被唐朝的甘詞厚幣所誘惑、離間,重蹈歷史的覆轍:

“漢人的話語始終甜蜜,漢人的物品始終精美。利用甜蜜的話語和精美的物品進行欺騙……你們這些突厥人啊,曾因受其甜蜜話語和精美物品之惑,大批人遭到殺害”(此處用芮傳明譯文)。

同一塊石碑的兩種不同的文字表現出突厥人頗為矛盾的心態。一方面出于現實利益的考慮,任由宣揚唐朝是“老子國”的文字暴于光天化日之下,另一方面又鑒于亡國之痛始終對唐朝保持著深深的警惕、防范乃至敵視之態。

當唐朝經歷安史之亂,國勢日衰之時,來自北族的聲音就變得越來越不客氣了。繼突厥之后統治漠北的回鶻帝國在安史之亂時出兵助唐平叛,因而取得了作為唐朝的兄弟之國的地位。唐肅宗為了回報回鶻的援助,將親生女兒寧國公主下嫁回紇可汗。此事在回紇的《磨延啜碑》(又名《回紇英武威遠毗伽可汗碑》)中有如下記載:

“雞年(即757年)……于是他來了,把其二女(獻)給了……他去了……“我將不違背你的話”——他說。“我將不做錯事”——他說。……(但)并沒有內屬”(耿世民:《古代突厥文碑銘研究》,中央民族大學出版社,2005)。

“兩個女兒”云云,其一即寧國公主,其二當是隨寧國公主同降回紇的榮王之女,后號小寧國公主者。回紇碑文的記載幾乎就是將唐朝視作回紇的臣屬了。

而《舊唐書?回紇傳》對此事的記載又是另一番面貌,負責送親的漢中王李瑀不卑不亢,辭令辯給,對坐于榻上的可汗不拜而立,且責以大義,令可汗不得不起身奉詔。對于唐朝公主的遠嫁,回紇“蕃酋歡欣曰:‘唐國天子貴重,將真女來。’”。史家之用心仍在于宣揚唐朝的外交勝利,并暗示大唐雖衰,但仍為四夷所仰慕。這種“倒驢不倒架”的姿態在唐朝冊封回紇可汗的詔書中也有體現。

《唐大詔令集》中所載的幾道冊封詔書中有“咨爾回鶻君”、“能事大國”、“爾其慎固封疆,祗守名器,罔墜先烈”等語。大唐仍是一副天朝上國的架子,對回紇可汗又是嘉勉又是訓誡的口氣。

然而形勢比人強,自突厥第二汗國復興以來,唐朝不但喪失了號令漠北的權威,連當年北藩君長上于唐太宗的尊號“天可汗”都被篡奪了。在突厥第二汗國的《毗伽可汗碑》和《翁金碑》,以及回紇汗國的《鐵爾痕碑》中常有“像天一樣的、天作的突厥毗伽可汗(t??ri t?g t??ri yaratm?? türk bilg? qa?an)”、“天汗(t??rik?n)”、“我的天(可)汗(t??rim qan?m)”等字句(漢文譯文及拉丁文轉寫見耿世民:《古代突厥文碑銘研究》,中央民族大學出版社,2005)。突厥和回紇的可汗大多都以“天可汗”自稱。

到后來,唐朝也就索性承認回紇可汗才是“天可汗”了,立于814年的《九姓回鶻毗伽可汗碑》的漢文部分中,就多次稱回紇可汗為“天可汗”。821年唐朝的《冊回鶻可汗加號文》稱“夫以回鶻雄桀如彼,慶榮若此,雖自貴曰天驕子,未稱其盛,雖自尊曰天可汗,未稱其美”(《唐大詔令集》)。

當我們把游牧帝國與中原王朝各自對雙方關系的體認放在一起對照時,就會發現,其實雙方都有點一廂情愿地在那里自說自話,以至于他們各自對自己在彼此關系中所處的地位的認識有著很大的差異。如果雙方只顧堅持自己的訴求,充耳不聞對方的聲音,那將是一場聾子之間的對話。形勢如此演變下去,兩個聾子恐怕都要憤于對方聽不懂人話而動起手來了。

所幸唐朝與突厥、回紇之間并非真聾,而只是裝聾作啞。他們知道自己與對方的利益和底線的所在,因此在外交上既強調,又選擇性無視一些決定彼此關系性質的因素。在彼此的默契與妥協下形成的這一雙邊關系的框架有其模糊的一面,但同時也表現出更大的彈性和包容性。這使得雙方能在實踐中得以根據具體的形勢變化作出調整,以維持既有關系。這也是唐朝在8至9世紀能夠與游牧帝國大體保持和平關系的關鍵之一。

雖云古今異時且異勢,但從唐朝、突厥、回紇三方留下的歷史記錄中,我們至少可以吸取兩點有用的經驗:只聽一種聲音是不行的;不好好聽并且理解對方說了些什么也是不行的。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司