- +1

日本人講抗戰 | 姬田光義:在日本揭露“三光”政策

1937年,我出生于神戶周邊的平民區。那里是海邊的重工業區,居住著很多從日本各地來打工的窮人們,因此形成了類似于中國“農民工居住區”這樣的區域。我的父母連小學都沒能畢業,靠著做工人所賺的錢養活我的爺爺奶奶和我們五個孩子。

二戰快結束的時候,我們受到了美軍的空襲,我剛剛升入小學就不得不被強制疏散到其他地區。搬家之后,我進入第二所小學學習。這期間我們家糧食不夠,奶奶因營養不良而日益虛弱,可我們沒錢給她治病。奶奶就這樣去世了。后來我們小學生又被疏散到了鄉下,我又一次進入新的小學。

后來據母親回憶,奶奶的死和我的疏散對于全家來說,也許是不幸中的萬幸。因為我剛剛被疏散走,我家就因空襲被燒毀了。所幸父母和已經上了中學的三個哥哥逃了出來。如果還要照顧抱病在身的奶奶和還是小孩子的我,可能全家也都死在那場空襲里了。那場空襲之后,全家逃到了神戶的郊外避難,我也被接到那里,并轉入新的小學。之后,大哥被征入軍隊,二哥也被征入海軍預備隊離開了家。

直到戰爭結束,我們全家才得以回到神戶,我也再一次轉到了第五個小學。雖然兩個哥哥平安從軍隊復員歸來,我們全家得以開始安定的新生活,但是缺少糧食仍然是個問題。我們在飯里加進了海草和蠶豆殼等東西才能勉強填飽肚子。當然那時候的電、煤氣、自來水也很缺乏,做飯只能靠燒柴,醫療設施也很不充分。現在回想起來,我到高中畢業之前似乎都沒見過醫生。

我親身體驗到戰爭的殘酷,但那時候對于二戰,只有作為受害者的認識,卻沒有作為加害者的意識。當時我并沒有認識到那場戰爭給中國以及亞洲各國的人們帶來了怎樣的苦難。

您是日本在戰后最早來中國了解這場戰爭、研究這場戰爭的學者。您為什么想要研究這一段歷史?

在我進入大學學習中國史與日中關系史的過程中,我了解到了當時的日中關系并不正常。(譯者注:1972年之前,日本不承認中華人民共和國,把臺灣當作中國唯一的正統政權。)我的印象中,1960年日本國民反對修改《日美安保條約》的斗爭具有劃時代的意義。這是因為修改日美安保條約在把中國和前蘇聯置于假想敵國的冷戰體制中,被定位為“封鎖中國政策”的一部分。就像今天一樣,日本被迫卷入美國戰爭的風險非常高。卷入戰爭的危機意識刺激了我們這樣的學生。我意識到,并且堅信“如果不能與中國保持良好關系,那么日本的和平就難以實現”。于是,我就加入了促進日中邦交正常化的活動。

之后我升入研究生院繼續學習,并于1965年夏天初次訪問中國,參加的是“第一屆學生參觀團”。由于當時日中尚未建交,與日本外務省和法務省等機構之間的協調非常麻煩。剛好當時有“第一屆日中青年友好訪問團”,于是我們就作為這個團體的友團,共同前往中國。我們這兩個團體在中國受到了十分熱烈的歡迎。

我們被邀請進入了北京的人民大會堂,并接受了中國領導人的接見。當時站在毛主席身后的有,劉少奇、周恩來、鄧小平、陳毅、康生、郭沫若等等,除了當時抱病在身的朱德和林彪,幾乎所有的領導人都參加了當時的活動。我非常感動,因為他們可都是只有在書本上才能見到的人啊!我想這才是“中國革命”的樣子。這時的感動,也促使我走向了“中國革命史”與“中國共產黨史”的研究。

當時的中國人十分淳樸,而且我完全看不到他們對日本有特別的仇視和厭惡。這也使我深深的體會到了“應該把日本人民和軍國主義者區分開”這句話的意義。但反過來看,這次經歷也讓我認識到過去的日本在侵略中國時所犯下的罪行之沉重。于是,我想在從事中國革命史研究的同時,也一定要研究抗日戰爭。

您曾與中國的老八路陳平合作研究“無人區”以及日本的“三光政策”,介紹一下這段經歷吧!

1960年代由于種種條件所限,我并沒能深入地了解到侵略與加害的實際情況。直到20多年之后,我有了南開大學做訪問學者的機會。在天津,我見到了原來是八路軍戰士,后來一直從事抗日戰爭研究的陳平先生。據說他少年便參軍,此后一直在長城南北一帶的農村從事游擊戰。解放之后,他一邊在唐山的黨史工作室工作,一邊研究自己曾戰斗過的地方在當年是怎樣被日軍變為“無人區”的。我開始跟著他在這些地區進行實地考察,并第一次認識到了日本軍隊“三光政策”的殘酷。

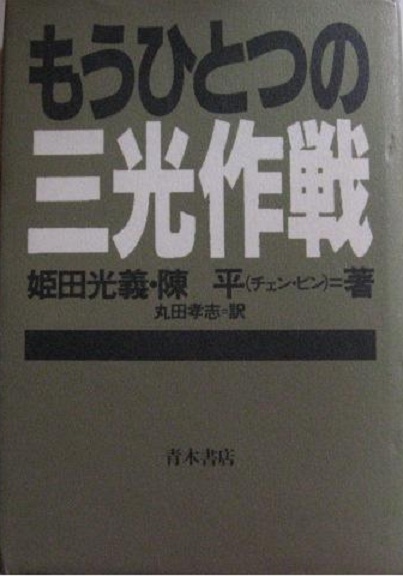

那時候,村子里的人們聽說我是日本人,很明顯地表現出了不歡迎和厭惡的態度。陳平先生這樣對他們說道:“這個人雖然是日本人,但是卻在調查日軍侵略中國的實際情況,他希望讓日本人也知道這些。所以請大家坦率地把當時的事實說出來吧!”他的這句話和當時的態度使我終生難忘。這之后他還講過,“最近,有當年在這里實施過‘三光政策’的日本老人過來承認罪行,并深刻謝罪。我和他在戰場上雖然是敵人,但現在都是為和平、為中日友好努力的戰士。我從心底里為了和解和他握手。”想到這里,我的眼前就會浮現出陳平先生當時和藹的笑容。作為這一系列調查的成果,我和他共同編寫了《又一個三光作戰》,并在日本順利出版。

說起“三光作戰”,就不得不提到中歸聯的舊戰犯們(譯者注:日本戰敗時,六十多萬的日本俘虜被帶到了西伯利亞,其中近千人于1950年作為戰犯被遣送到中國,關押在撫順戰犯管理所中。在新中國政府寬大的戰犯政策下,他們深刻認識到了自己在侵華戰爭中所犯下的罪行。并在獲釋回國之后,組成了‘中國歸還者聯絡會’,簡稱“中歸聯”)。他們在日本通過披露其作為日軍的親身經歷,向日本人揭露了“三光政策”的殘酷。這在當時掀起軒然大波。(譯者注:“中歸聯”戰犯的半回憶寫作成文,于1957年出版《三光》一書,作為揭露侵華日軍罪行的紀實作品在日本社會上引起很大反響。)后來由于右翼的干預,這本書的原版沒能再次出版,也是通過其他書店才得以繼續發行。

日中兩國之間雖然建交了,但是侵略和加害的歷史似乎被忘卻了。1982年,否定侵略與加害的“教科書問題”在中國以及亞洲各國的強烈反對中得以修正。1995年村山內閣成立,設立了日中歷史研究中心,希望能夠推進正確的日中關系史研究。然而之后的歷屆內閣卻開始參拜靖國神社,采取了在否認過去歷史的基礎之上否定和平憲法的做法,以及有損日中友好的政策。

在編寫《證言--南京大屠殺》(1984年)與“三光”相關著作(1990年、1995年)的過程中,我開始了與“中歸聯”的交流。作為歷史學者,我開始反思為什么這些人并未廣為人知,而且在學界也很少被提到。我的作品曾被《正論》等右翼雜志所攻擊,但是與“中歸聯”的各位以及他們的作品所受到的攻擊相比,這根本不值一提。對于雖然受到各種攻擊和質疑,卻幾十年如一日的進行證言活動的“中歸聯”的成員們,我感到由衷的佩服。(譯者注:“中歸聯”雖然因成員年事漸高而于2002年解散,但部分成員仍在抱病在身的情況下堅持戰爭證言活動。譯者曾于2012年在北海道札幌市、2013年在神奈川縣川崎市現場參加原“中歸聯”成員大河原孝一和稻葉績的證言活動。)

近些年,青年學者為了能夠順利就業,不得不爭取在學術雜志上發表大量的論文。如果論文中出現“侵略與加害”,很可能受到負面評價。因此,研究這些問題的學者變得越來越少。在“秘密保護法”和修改和平憲法成為政界主流的今天,學術的自由和大學的獨立性正在受到侵犯,學者們也不得不站出來進行反對。從我參與的各個組織來看,有保護和平憲法反對“秘密保護法”和反對“承認集團自衛權”的運動、反擊對“從軍慰安婦”研究第一人吉見義明誹謗攻擊的訴訟、爭取對“平頂山事件”被害者謝罪并補償的訴訟、反對修改教科書的運動、上演與“南京大屠殺”相關電影的運動(為了讓更多日本人了解歷史的真相)等等……年輕一代的學者和市民們也在積極地參加這些活動。而這些活動都是與批判“修改和平憲法”的活動緊密相連的。

您近年一直熱心于中日友好的民間活動,對日本戰犯有一定的了解。從您了解的情況看,日本戰犯在中國、蘇聯接受過戰俘改造,回到日本后,日本社會怎么看待他們,他們又怎么看待這段歷史?

以我為代表的“撫順奇跡繼承會”和“再生的大地合唱團”也是追求民間和平與日中友好的團體。(譯者注:“中歸聯”解散之后,社會各界有識之士于2002年成立了“撫順奇跡繼承會”,旨在繼承“中歸聯”的活動。2011年,以撫順戰犯管理所的戰犯改造為題材的合唱組曲“再生的大地”創作完成,以此為契機組建了“再生的大地合唱團”。)這些團體活動的主旨在于讓日本人了解到戰爭的慘烈、侵略的殘酷以及和平的可貴。也希望更多的中國人知道,中國的寬大政策曾經讓日本的戰犯們完成了“從鬼到人”的轉變。然而,這一歷史事實在日中兩國尚未被充分認識。

舊戰犯們回到日本后,在冷戰環境下被貼上了“被中共洗腦的共產主義分子”的標簽,在就業等各個方面遭到歧視,并受到了警察的監視。證言活動和著作的出版也受到了干擾和破壞。支持著他們承受著這些壓力并最終堅持下來的是,他們從心底要回報中國人的寬恕。

僅僅是被日本人誹謗攻擊不算什么。最讓他們困擾的是中國的“文化大革命”。那時,對日本戰犯采取寬大政策被認為是錯誤的。所以,戰犯管理所的工作人員們受到了空前的質疑,一些干部甚至受到了紅衛兵的批斗。戰犯們所深深信賴的中國由于文化大革命陷入混亂,在日本國內的日中友好運動也由于“是否應該支持文革”的問題而分裂了。當然,中國歸還者聯絡會在那時也分裂了。在這基礎上,為人所敬愛的戰犯管理所的干部們被下放,使得中國歸還者聯絡會的各位更陷入了雙重的苦惱。

所幸隨著1981年文革結束,原戰犯管理所的工作人員們被平反,戰犯管理所與“中歸聯”之間的交流也恢復了。“中歸聯”也又一次統一了。我一直把“中歸聯”的這段歷史稱為“又一個‘撫順奇跡’”。“統一”說起來雖簡單,但是除“中歸聯”之外的其他組織卻都沒能做到。我本人為此所感動,才在后來擔任了“中歸聯”后繼組織的會長。

您怎么看當下日本的“反中情緒”與中國的“反日情緒”?

2012年9月18日,北京日本駐華大使館前,民眾抗議日本“購買釣魚島”。 CFP 圖

沒能根本地教授侵略和加害的歷史事實,以及由媒體和政治家對歷史事實的否認所造成的歷史認識惡化,使得當今的日本彌漫著“反中情緒”。另一方面,中國的“反日情緒”則是對日本這種情況的尖銳批判甚至過激反應。“厭惡”是可以轉化為“仇視”的。如果這樣相互仇視,日中雙方都會陷入“民族主義”和“國粹主義”高漲的惡性循環。如果不能阻止這樣的惡性循環,日中間的友好關系難以實現。

我曾經參觀過以沈陽“九一八紀念館”、北京“抗日戰爭紀念館”、南京“大屠殺遇難同胞紀念館”、哈爾濱“731部隊遺址紀念館”等各地的抗戰紀念館與烈士紀念碑。這些都是將基于歷史事實的記憶從國家層面予以明確化的嘗試,是中國歷史教育的一部分,也是歷史認識的鮮明表達。我認為這是無可厚非的。今年7月1日中國開始在網上公布的“撫順戰犯證言”,作為以傳達歷史事實為目的的做法也可以理解。總體說來,這些做法作為對中國內部的教育方式的同時,也可以促使日本人反省過去并認罪。但是,實際的效果到底如何呢?

我個人認為,如果不能通過日本人自身的歷史教育來改善歷史認識,那么在參拜靖國神社等活動能公然進行的政治社會情況下,中國方面略顯高調的做法,可能會使日本右翼(國粹主義者)更為肆無忌憚。歷史反動的潮流可能會借著這一勢頭壯大。

在日本,日本人親手建造的紀念設施有很多,借此對抗日戰爭中犧牲的中國人謝罪。我們所經營的“NPO中歸聯和平紀念館”也是其中之一。比較遺憾的是,這些都是個人、特定組織或地方自治體所做的小規模設施,與中國那樣的國家規模設施比起來不值一提。雖然我們在日本也是少數派,但我們也想讓中國的人們知道:作為民間活動組織,我們也存在著,并努力與歷史反動的潮流抗爭。在中國,也有“撫順戰犯管理所”這樣的能夠證明日本人反省和謝罪的證據。真的希望,這段歷史和繼承了“撫順奇跡”的人們能夠廣為人知。在日中兩國間國家層面的友好關系暫時難以實現的現狀下,民間活動雖只是“星星之火”但卻蘊藏“燎原之勢”,能成為維持并發展友好關系的基礎。

“七七事變”紀念日時,我最擔心的就是“七七事變”的重現,即一聲槍響引發全面戰爭的爆發。當然,“七七事變”的責任很明顯是在日本一方,因為它侵略了中國。但是,我們從歷史的教訓中學習到的不只是“誰先開了槍”,在我們眼前,或許小小的契機就會引發重大災難。這可能就是國民的感情從相互厭惡演變為相互仇視的負面聯動。如果不仇視對方,就做不到殺戮。因此想開戰的政治家們一定會擴散仇視對方的教育與宣傳。

所幸的是,就算日方的“反中情緒”持續蔓延,認識到“日中關系很重要”的人在輿論調查中占到了八成以上,因此阻止“反中情緒”演變為戰爭的民間活動正日益高漲。反對修改放棄戰爭的“和平憲法”以及把日本變為“戰爭之國”的政治動向的民眾正日漸增加。這一階段非常重要的就是,防止負面情緒引起的惡性循環。也正是在這種時刻,我們才更應該讓“撫順奇跡”這樣的歷史記憶復蘇。

作者:

姬田光義,1937年10月2日生于日本神戶。畢業于東京教育大學文學部東洋史學博士課程。曾任日本國際問題研究所研究員,后赴日本中央大學任教。2008年3月退休。現為日本中央大學名譽教授,兼任“撫順奇跡繼承會”會長、“再生的大地-撫順戰犯管理所”合唱團團長,積極參與推進中日友好的民間活動。

譯者:

賈玉龍,大阪大學人間科學研究科人類學博士生,主要研究與戰后中日和解有關的民間運動。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司