- +1

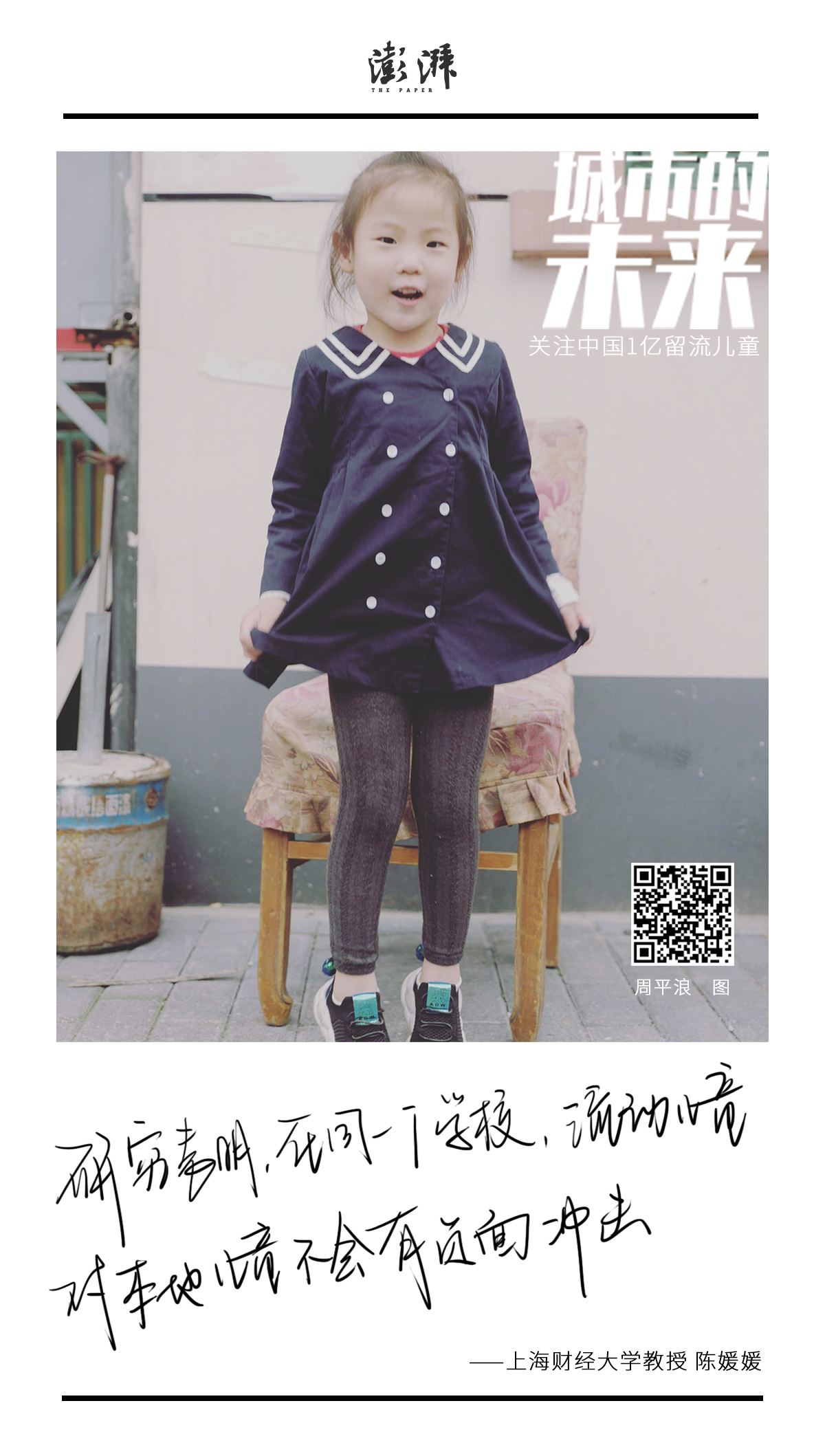

城市的未來|成為同學后,流動兒童與本地兒童如何相互影響

澎湃新聞 王煜 制圖

隨著中國改革開放和城市化進程的推進,流動人口數量快速增長,第七次全國人口普查數據顯示,流動人口為37582萬人,與2010年相比,增長69.73%。

在北京、上海、廣州、深圳等一線大城市,流動人口占當地常住居民的四成以上。與此同時,2015年中國17歲以下流動兒童規模達3426萬人,留守兒童規模達6877萬人(楊東平,2016;呂利丹等,2018)。截至2019年末,中國18歲以下流動兒童(流動人口子女)近1億,平均每3個兒童就有1個受到人口遷移流動的影響。解決好規模巨大的流動兒童的教育不僅直接關系到當前社會的公正與和諧,也關系到未來我國經濟發展、社會進步的大局。

如何解決流動人口子女的教育對中國原有的以戶籍制度為基礎的教育體系提出了巨大的挑戰。由于義務教育階段教育經費由區(縣)級政府按照當地戶籍人口進行分配,且教育經費不能隨兒童流轉,2001年之前,沒有本地戶口的流動兒童不能享受免費的義務教育,只有極少數的流動兒童通過繳納借讀費等方式進入公辦學校就讀。2001年,中央政府頒布《國務院關于基礎教育改革與發展的決定》,確立了流動兒童接受義務教育“兩為主”的原則,要求由流入地政府為主,以公辦學校為主來解決流動兒童的教育問題。逐漸地,流入地城市的學校開始制定招收流動兒童的相關政策。盡管各個城市之間存在較大差異,但總體上,流動兒童進入城市公辦學校的比例上升得很快。2014年國務院教育委員會的報告顯示,在城市注冊的流動兒童約1250萬人,其中79.5%在公辦學校就讀(徐曉新和張秀蘭,2016)。因此,評估流動兒童在公辦學校的融入情況,科學地評價在公辦學校內部流動兒童與本地兒童之間的同伴效應尤其重要。

流動兒童進入公辦學校就讀面臨的一個主要矛盾是,許多本地兒童家長擔心流動兒童會對本地兒童造成負面影響,并導致公辦學校教學質量下降,部分家長傾向于把孩子轉入流動兒童比例較少的學校就讀。

2018年蘇州一所農民工子弟小學——立新小學——校舍被騰退,全校800多名學生被整體安排到附近公辦重點小學——蘇州惜勤實驗小學,卻遭到實驗小學眾多本地家長的反對,學校被迫采取用鐵柵欄對安置過來的800多名外來務工子女進行隔離單獨管理。

本文利用同伴效應的估計模型,運用“中國教育追蹤調查”(CEPS)2013-2014學年東部城市隨機分班的學校樣本中七年級和九年級的數據,分析本地兒童和流動兒童在班級內部的互動影響,即同伴效應,并進一步探究影響同伴效應的機制。

實證研究發現(1)本地兒童與流動兒童之間的同伴效應是同向的,且本地兒童在對本地兒童和對流動兒童的同伴影響中都占主導作用,當本地同伴的平均成績增加一個標準差時,本地兒童的成績增加0.54個標準差,流動兒童的成績增加0.65個標準差;而本地兒童受流動兒童同伴成績的影響僅為0.15個標準差,流動兒童受流動兒童同伴的影響不顯著。本文的基本結論與Entorf & Lauk(2008)研究OECD國家本國學生和移民學生的同伴效應研究結果比較一致。他們的研究也發現本國學生對本國學生和對移民學生的同伴影響中都起主導作用,本國學生對本國學生的同伴效應在0.48-0.71之間,本國學生對移民學生的同伴效應在0.3-0.77之間,且移民學生對其他同學的影響要顯著低于本國學生的影響,并在統計上不顯著。(2)關于同伴效應的影響機制,兩個群體之間同伴效應的大小與班內流動兒童比例相關。同時,當同學之間交流越頻繁,本地兒童的主導作用越大,而任課老師互動式的教學方法則會增加兩個學生群體之間的交互影響;(3)異質性分析結果顯示,成績越差的本地兒童受到流動兒童的同伴效應影響越大;成績最好流動兒童主要受本地兒童的同伴效應的影響,而成績最差流動兒童主要受流動兒童的影響;本地男生受到流動兒童影響顯著,本地女生受到流動兒童影響不顯著。

學生間的相互影響是否是由于相同班級學生的共同特質或者所處環境相似導致的?

Manski(1993)把同一群體中不同個體傾向于表現相似的反射性問題細分為三個方面:內生效應(endogenous effects)、外生效應(exogenous/contextual effects)和相關效應(correlated effects)。內生效應是指個體行為隨著同伴行為的變化而同步變化,也是通常意義上我們需要估計的同伴效應;外生效應是指個體行為由于同伴的外在特征的變化受到的影響;相關效應是指個體行為由于其同伴相似或者所處環境相似的影響。因此,在估計同伴效應中,有必要排除外生和相關效應。

1.外生效應的排除——控制班內其他同伴的家庭背景的特征,如控制其他同學六年級的學習表現,其他同學父母的平均受教育水平等。

2.相關效應中相關群體因素的排除——使用隨機分班的學校樣本,比較相同學校內部,不同班級之間的差異。在相同學校內部,學生在不同班級之間的分配是隨機的,在這種情況下,學生班級分配中不存在物以類聚的問題。

3. 相關效應中共同環境因素的排除——通過將相同學校中,不同班級的學生重新隨機分班,用這個偽數據進行回歸分析,這種情況下,如果估計的同伴效應是由學校共同環境導致的,那么在偽數據中估計的同伴效應的結果仍會存在,我們發現的結果是使用偽數據同伴效應的結果幾乎為零,因此文章的結果不是由于相同學校的環境導致的。

學生間的相互影響程度受哪些因素影響?

(一)班內流動兒童比例

班內流動兒童比例越大,流動兒童對其他同學的影響越大,而本地兒童對其他同學的影響就越小。

本文估計班內流動兒童比例對本地兒童和流動兒童之間同伴效應的影響,發現隨著流動兒童比例的上升,本地兒童對本地兒童和流動兒童的認知能力影響都顯著下降;同時,隨著流動兒童比例的上升,流動兒童對本地兒童的認知能力影響顯著上升,流動兒童對流動兒童影響也上升,但變化不顯著。當班級流動兒童比例超過樣本均值時,本地兒童對本地兒童和流動兒童的影響都顯著下降,流動兒童對本地兒童的影響顯著上升。因此,本地兒童和流動兒童之間的同伴效應顯著受流動兒童比例的影響,流動兒童比例越高,本地兒童對其他同學的同伴影響越小,流動兒童對其他同學的同伴影響越大。使用語數英成績得到的結論也類似。

(二)學生交往與老師教學方法的影響機制

學生之間互動增加時,本地兒童起到更強的示范作用;老師更多使用互動的教學模式時,本地兒童與流動兒童之間的差異縮小。

以往的文獻發現班級環境、學生的社交頻繁程度可能會影響同伴效應的大小。本文研究了班風、同學關系以及學生與同學交流的頻繁程度對同伴效應的影響,當班風越好、與同學關系越好及與同學交流更頻繁時,本地兒童對其他同學的同伴效應更大,流動兒童對其他同學的同伴效應更小,特別是本地兒童之間的同伴效應顯著增加。這表明當學生之間互動增加時,本地兒童起的示范作用增加。

同時,老師的教學方式也會影響兩個群體之間同伴效應。當老師更多地使用互動的教學方式(分組討論和師生討論互動)時,兩個群體之間的同伴效應增強,群體內部的同伴效應減弱。這表明教師通過互動的教學方式,縮小了本地兒童與流動兒童之間的差異,兩個群體學生之間的交互影響增強。

優生VS差生 男生VS女生

(一)能力的異質性

越優秀的本地兒童受流動兒童的影響越小,越優秀的流動兒童受本地兒童的影響越大。認知成績差的學生,不論本地兒童還是流動兒童,均容易受到流動兒童的影響。

本文考察兩個群體在不同的成績分布分位點的同伴效應,整體上不論成績好壞,本地兒童的同伴效應都處于主導地位。對于本地兒童,隨著認知成績的上升,其受本地兒童的同伴效應影響有所增加,受流動兒童的影響逐漸減少;認知成績差的學生受流動兒童影響更顯著,該結論在很多以往的文獻中也得到印證。對于流動兒童,認知成績高的學生受本地兒童影響顯著,但不受流動兒童的影響;認知成績低的學生受流動兒童的影響,但不受本地兒童的影響。

(二)性別的異質性

本文分性別進行回歸,結果顯示,本地女生更多地受本地兒童的影響,受流動兒童的影響不顯著,而本地男生受流動兒童的影響顯著。這種性別的異質性在流動兒童中不明顯,不論是男生還是女生都主要受本地兒童的影響,受流動兒童的影響不顯著。

本文的結論有助于緩解本地家長對流動兒童進入公辦學校可能造成負面影響的焦慮。在當前政策下,由于異地中考的限制,一部分流動兒童會在初中階段返回戶籍所在地讀書,流動兒童在初中階段在校比例普遍較低,總體上對本地兒童的同伴效應影響較小。此外,流動兒童在進入學校時,存在自選擇性,在相同學校內,本地兒童和流動兒童在家庭背景和學業上并不存在太大的差異,流動兒童對本地兒童不會有負面的沖擊。因此,本地家長不必過于擔憂,而應該積極地引導本地兒童的學習和行為向良性方向發展。學校和老師應該通過改善教學方式方法等,多管齊下促進本地兒童和流動兒童之間的融合。政府應該進一步消除流動兒童進入流入地城市公辦學校的障礙,建立義務教育階段的開放機制,讓流動兒童享受平等的受教育權利。

[作者陳媛媛系上海財經大學高等研究院教授,董彩婷系上海財經大學經濟學院2016級博士,朱彬妍系滑鐵盧大學碩士生。本文摘自《經濟學(季刊)》,2021年第2期,第511-532頁,陳媛媛、董彩婷、朱彬妍:“流動兒童和本地兒童之間的同伴效應:孰輕孰重?”。]

------

“城市的未來”關注3500萬流動兒童和6500萬留守兒童,呼吁改變1億中國兒童身份困局。本專欄由上海聯勸公益基金會“縱橫計劃”資助,在此感謝。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司