- +1

一部10萬年的育兒寶典:原始部落能教會現代父母什么?

【編者按】

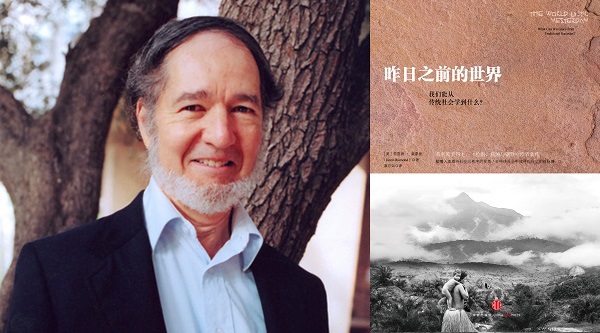

在新幾內亞部落生活了近五十年的普利策獎得主賈雷德·戴蒙德,通過對部落社會生存環境、生活習俗、行事方式的觀察、記錄,來剖析人類社會的演進,探討傳統社會的生活方式能為現代社會帶來哪些啟示。在戴蒙德看來,關注傳統社群教養兒女的方式,不只基于學術研究的需要,對不在學術界的一般讀者而言也有實用價值。就兒女教養而言,傳統小型社群可提供巨大的數據庫給我們,做法仍有值得參考的地方。“了解他們的做法,我們就可多一些選擇。”澎湃新聞(thepaper.cn)經授權摘錄戴蒙德新著《昨日之前的世界》關于“養兒育女”的章節,希望能夠對讀者有所啟發。

在20世紀,吃母乳的美國嬰兒越來越少,斷奶的年齡也越來越小。例如,在20世紀70年代,6個月大的美國嬰幼兒仍吃母乳的只有5%。相比之下,如果是沒跟農民接觸、無法得到農產品的狩獵—采集族群,嬰幼兒6個月后仍在吃母乳,因為這是他們唯一能得到的食物。他們沒有牛奶、嬰兒配方奶粉或軟爛的輔食可吃。人類學家研究了7個狩獵—采集族群,發現這些族群的嬰幼兒斷奶年齡平均是3歲。這個年齡的孩子已可以咀嚼堅硬的食物。雖然在孩子6個月大的時候,父母已可把食物咬爛給孩子吃,但通常還是等到母親懷了下一胎才會讓孩子斷奶。如果母親一直沒生下一胎,昆族的孩子甚至直到4歲才斷奶。研究顯示,昆族的孩子越晚斷奶,存活率越高。但是在采取定居形態生活的農業社群或與農民交易的狩獵—采集族群,孩子斷奶的平均年齡或生育間隔一般為2歲半到4歲。如果是在采取游牧生活形態的狩獵—采集族群,幼兒斷奶平均年齡會提早到2歲,這是因為孩子可以喝牲畜的奶或吃軟爛的谷物粥,因此可提早斷奶。如同我們在近幾十年發現昆族在一地定居變成農民之后,生育間隔就會從三年半縮短為兩年,和一般農民差不多。

如果我們從演化的角度來看狩獵—采集族群的長時間生育間隔,會發現,一方面母親因無法供應孩子喝牛奶或吃谷物粥,只好一直讓孩子吃母乳,直到三四歲,等孩子斷奶后才能再生下一胎。若生育間隔過短,孩子沒有足夠的母乳可吃,就可能會餓死。

另一方面,等孩子4歲大的時候,已可自己走路并跟上父母的腳步,可隨父母轉移營地。年紀較小的孩子就只能背著。一個體重45公斤的昆族婦女,除了要背一個12公斤的幼兒,還要背7~18公斤的野菜,加上幾公斤重的水和用具,這已是很大的負擔,實在難以再背一個嬰兒。這也難怪生育間隔縮短后,本采取游牧生活形態的狩獵—采集族群必須在一地定居,改以務農為生。畢竟大多數的農民都在一地生活、終老,不必為了營地時常遷移,背著孩子到處跑。

狩獵—采集族群的母親讓孩子很晚斷奶,也就得投入更多的體力和心思照顧孩子。來自西方的人類學家發現昆族的孩子與母親的關系非常親近,在母親生下一胎之前,有幾年的時間可得到母親全心全力的照顧,比較有安全感,昆族人長大成人之后情緒也比較穩定。但狩獵—采集族群的孩子最后不得不斷奶時,會變得特別磨人、愛發脾氣。在斷奶期間,孩子覺得母親對自己的關注變少了,因吃不到母乳而饑渴難耐,加上母親必須跟剛出生的弟弟或妹妹睡,自己不能再睡在母親身旁,這個慢慢踏入成人世界的過程讓孩子備感痛苦。即使是昆族的老人,想起70年前斷奶的經歷,仍有不堪回首之感。毗拉哈印第安人的營地半夜經常可聽到孩子嘶吼、哭得聲嘶力竭,幾乎都是斷奶引起的。一般而言,傳統社群斷奶的年齡比現代美國人晚,但每個社群斷奶的方式不盡相同。波非(Bofi)和阿卡俾格米族則是讓孩子慢慢斷奶,而且是孩子主動想要斷奶,而非母親要求的,因此斷奶的過程比較順利。

依孩子的需求哺喂母乳

狩獵—采集族群生育間隔拉長的一個主要原因是,母親無法一次哺喂兩個幼兒。如果前一個孩子還不到2歲半,母親又懷孕了,無法同時照顧兩個幼兒,新生兒可能會被忽視或殺死。另一個原因是狩獵—采集族群的母親通常依孩子的需要哺喂母乳(西方社會的母親則是以自己方便為主,依照自己的時間表來喂,喂食的次數比較少)。如果經常喂母乳,就算有性生活,也可能不會懷孕。

人類學家仔細研究狩獵—采集族群喂母乳的情況,發現白天母親都和幼兒在一起,幼兒經常可以吸吮母親的乳房,晚上也睡在母親身旁,不管母親是醒是睡,隨時都可吃到母乳。根據人類學家的統計,昆族的幼兒在白天每小時平均可吃到4次母乳,每次吸吮2分鐘,時間間隔只有14分鐘。母親至少會在晚上醒來兩次哺乳,但幼兒也會在母親睡著的時候自己吸吮母乳。這種哺乳的形式通常會持續到孩子3歲大的時候。反之,現代社會的母親多數只有在時間允許的情況下才能喂母乳。由于母親必須工作,不管是外出上班還是在家工作,都得和幼兒分開好幾個小時,因此白天哺乳的次數不多,遠比不上狩獵—采集族群的幾十次,兩次哺乳的時間間隔也很長。

狩獵—采集族群婦女喂乳的次數多,對自己的生理也有影響。如前所述,狩獵—采集族群的婦女在孩子出生后的幾年內即使有性生活也不會懷孕,顯然依嬰幼兒的需求來哺乳有避孕效果。有一個假設叫作“哺乳期停經”,即母親乳房因嬰兒吸吮分泌乳汁會促進性腺釋放荷爾蒙,抑制排卵。然而要達到真正抑制排卵的效果,哺乳的次數必須非常密集,一天只哺喂幾次是不夠的。另一個假設是“臨界脂肪假設”,也就是母親體內的脂肪儲存量必須高于某個數值才會排卵。由于傳統社群的婦女沒有足夠的食物,加上勞動與泌乳,體內的脂肪儲存量不足,不易排卵,也就可能不會懷孕。但西方工業社會里的婦女不像狩獵—采集族群,產后如有性生活,仍有懷孕的可能,原因就在于哺乳的次數不夠頻繁,或是營養充足,體內的脂肪儲存量高。很多受過教育的西方婦女都聽過哺乳期停經的說法,然而她們并不知道哺乳次數要夠頻繁才不會懷孕。我有一個朋友在產后幾個月發現自己又懷孕了。她非常驚訝,說道:“我以為在哺乳期根本不可能懷孕!”

哺乳動物喂乳的頻率各有不同。有些哺乳動物包括黑猩猩和大多數的靈長類動物、蝙蝠、袋鼠等喂乳的次數比較頻繁。還有一些則斷斷續續的,如兔子、羚羊。兔子或羚羊媽媽常把小寶寶藏在草叢或洞穴,自己外出覓食,一天中只回來幾次喂小寶寶。人類的狩獵—采集族群喂乳頻率比較像黑猩猩和舊世界猴,直到幾千年前,農業興起,情況才有所改變。從那時起,人類的幼兒不再一天到晚黏著母親。人類母親哺喂孩子的方式比較像兔子,而泌乳的生理變化則與黑猩猩和猴子一樣。

幼兒與成人的接觸

哺乳類物種哺乳的頻率不同,嬰幼兒與照顧者(特別是母親)接觸的時間長短也不同。如是哺喂次數較少的物種,母親只有短暫時間會回到孩子身邊喂乳或照顧孩子。至于經常哺乳的物種,母親即使外出覓食,也會帶著孩子:袋鼠媽媽把小袋鼠放在自己的肚囊內,蝙蝠媽媽飛行時,蝙蝠孩子就攀附在媽媽腹部,黑猩猩與舊世界猴的媽媽則經常把小孩子背在背上。

在現代工業社會,母親則像兔子或羚羊媽媽,必要的時候才會把孩子抱起來、哺喂或跟他玩,而不是一天到晚都抱著孩子。白天,孩子大部分時間都待在嬰兒床上或嬰兒護欄內玩耍。晚上,我們也讓孩子一個人睡,通常和父母不同房。其實,近幾千年人類才如此,過去都像古代的猿猴,總是把嬰兒背在背上。人類學家針對現代的狩獵—采集族群進行研究,發現他們的母親或照顧者在白天幾乎與孩子寸步不離。如果走路,就把孩子背在身上,如昆族人用背嬰帶、新幾內亞人用繩袋,北半球溫帶地區的族群則常用搖籃板。大多數狩獵—采集族群,特別是在氣候溫和的地區,孩子與照顧者經常有肌膚接觸。我們已知的每一個人類狩獵—采集族群和高等靈長類動物,母親和孩子總是一起睡,睡在同一張床或同一張草席上。人類學家曾以90個傳統人類社群為研究對象進行跨文化研究,發現沒有任何一個社群的母親與孩子分房睡。現代西方社會的母親為了哄孩子一個人睡,總是傷透腦筋。美國兒科醫生建議父母和孩子不要睡在同一張床上,主要是怕孩子被大人壓到或被褥太熱,但自古以來,人類的孩子都和母親或父母一起睡,并沒有發生兒科醫生擔心的意外。或許是狩獵—采集族群睡在比較硬的地面或席子上,很少翻身,而現代的父母都睡在柔軟的床鋪上,可能在翻身時壓到孩子。

以昆族的孩子為例,他們在滿周歲之前,90%的時間都會和母親或照顧者有肌膚接觸。昆族的母親不管走到哪里都會背著孩子。孩子到了1歲半左右,因為要和同伴玩耍,才會開始常與母親分開。即使昆族兒童不是由母親照顧,而是由其他人照顧,孩子與照顧者接觸的時間也超過現代西方兒童與母親或照顧者接觸的時間。

西方社會的人如果要帶孩子出去,通常會用嬰兒車。嬰兒車里的孩子與照顧者沒有任何身體接觸。很多嬰兒車都是臥式的,有些則是讓孩子坐著,面朝后方,因此孩子看到的世界便和照顧者完全不同。近幾十年在美國漸漸流行讓孩子直立的背袋或抱嬰袋,但孩子仍面向后方。傳統族群用嬰兒背帶或把孩子扛在肩上,孩子就能坐直,面向前方,和照顧者看到的世界相同。有些人類學家認為,昆族母子經常有肌膚接觸、在前進時看到的世界也相同,因此他們的神經動作發展可能比西方孩子更好。

在氣候溫暖的地區,孩子與母親幾乎都赤身裸體,因此肌膚會經常接觸,但在寒冷地區則比較困難。傳統社群中約有半數會用暖和的布料把孩子包裹起來,他們幾乎都是來自溫帶氣候地區。嬰兒不但被包裹起來,也常被綁在搖籃板上。其實全世界都有人這么做,特別是居于高緯度的社群。這么做除了御寒,也限制嬰兒身體和四肢的行動。納瓦霍印第安人的婦女解釋說,這樣可以使孩子趕快入睡,或讓孩子睡得安穩,以免突然被吵醒。納瓦霍印第安人的孩子在6個月大之前60%~70%的時間都躺在搖籃板上。以前歐洲人也常用搖籃板,但近幾百年就不再使用了。

對很多現代人來說,用搖籃板或把嬰兒緊緊包裹起來都是錯誤的育嬰法。我們重視個人自由,因此不愿用搖籃板或把嬰兒緊緊包裹起來,以嚴格限制嬰兒的行動自由。同時,我們認為這么做會阻礙孩子的發育,造成心理創傷。然而,以納瓦霍的兒童來說,嬰幼兒時期是否被綁在搖籃板上對他們的發育并無影響。此外,嬰幼兒時期被綁在搖籃板上的納瓦霍兒童和住在附近的英國或美國兒童,兩者的生長發育并無差異。這可能是因為孩子開始學習爬行,有一半的時間不再受到搖籃板的束縛,即使被綁在搖籃板上,大多數時間都在睡覺。從另一方面來看,母親用搖籃板將孩子背在身上,孩子便隨時可以和母親接觸,反而有利孩子的心理成長。有些專家因此認為,不用搖籃板不見得可讓孩子接受更多的外界刺激,有助于孩子的神經動作發育。反之,現代西方孩子一般和父母睡在不同房間,出門躺在嬰兒車內,白天幾乎都待在嬰兒床上,這樣的孩子反而比搖籃板上的納瓦霍孩子更少有機會與人接觸。

對嬰幼兒啼哭的反應

關于孩子啼哭如何反應最好,兒科醫生和兒童心理學家已經辯論很久。當然,父母得先去看看孩子是不是身體不舒服或是需要什么。如果看起來似乎沒什么問題,是不是該把孩子抱起來,安慰一番?或者把孩子放在床上,讓他繼續哭,不管他哭多久?如果父母把孩子放下,走出房間,孩子會哭更久嗎?要是抱著安撫,孩子是否會變得更愛哭?

關于這些問題,西方國家有許多不同的看法,即使是同一個國家,每代人的看法也都不同。50年前,我住在德國的時候,那時大多數的學者、專家和父母都認為孩子哭泣,就讓他們哭。在孩子無緣由地哭泣時,安撫他們,對孩子反而有害無益。研究顯示,德國嬰幼兒啼哭時,每三次有一次父母不會理睬,或者過了10~30分鐘之后才會響應。德國的嬰兒常獨自長時間待在嬰兒床上,母親則外出買東西或在另一個房間工作。德國父母要求孩子盡早學會自立和遵守秩序,包括自制及順從別人的要求。美國父母常在孩子啼哭時立刻到孩子身邊安撫他們,德國父母則認為這么做會寵壞孩子。德國父母擔心過度關心會使孩子變得任性、驕縱。

1920~1950年,英國和美國城市地區的父母對孩子的態度變得像德國人。兒科醫生和育兒專家告訴美國母親要按照一定的時刻表來喂奶和清潔,孩子一哭就上前安撫只會寵壞他們,而且孩子要學習一個人玩耍,越早學會自制越好。人類學家莎拉?布萊弗?赫迪(Sarah Blaffer Hrdy)曾描述20世紀中期的美國父母在孩子啼哭時的反應:“在我母親那個時代,受過教育的婦女都認為孩子一哭就沖過去抱他只會寵壞孩子,孩子只會變得更愛哭。”到了20世紀80年代,我和我太太瑪麗撫養我們的雙胞胎兒子時,我們根據專家的建議,把孩子放在床上,親吻他們,跟他們說聲晚安,接著就躡手躡腳地走出他們的房間。他們聽到我們離去,總是哭得聲嘶力竭,但我們再如何不舍,也不能前去安撫。10分鐘后,我們再回來,等他們平靜下來,再悄悄地溜出去。他們再哭,也不能管。聽孩子哭,我們也很難過。不少現代父母都了解這樣的心情。

然而,狩獵—采集族群的做法則不同。他們認為孩子一哭就該立即反應。埃菲俾格米族的孩子如果哭鬧,母親或其他照顧者總會在10秒內安撫孩子。如果昆族的孩子哭泣,父母在3秒內給予安撫的概率高達88%(包括撫觸或喂乳),幾乎100%在10秒內可得到父母的安撫。昆族母親在孩子哭泣時會喂他們吃奶,若是其他照顧者則會把孩子抱起來,或是輕輕撫摸他們。因此,昆族的孩子每小時最多只哭1分鐘,每次哭不會超過10秒。由于昆族總是立即滿足孩子的需要,昆族的孩子每小時哭泣的時間只有荷蘭孩子的一半。很多研究顯示,如果1歲大的幼兒哭泣,大人不予理會,哭泣的時間會比得到大人安撫的孩子長。嬰幼兒時期哭泣立即得到大人的安撫,是否更能發展成身心健全的人?關于這樣的問題,我們必須進行對照實驗。研究人員隨機將一個社群的家庭分成兩組,一組不理會孩子哭鬧,另一組則在孩子哭泣的3秒內前去安撫。20年后,等這些嬰幼兒長大成人之后,研究人員再來評估哪一組的孩子自主性更強、人際關系穩定、能自立、自制、不會任性,而且具有現代教育學家和兒科醫生強調的美德。

可惜,至今還沒有研究人員進行這樣設計良好的實驗,并做嚴謹的評估。我們不得不從雜亂無章的自然實驗下手,從故事和傳聞入手比較不同社群的教養方式。至少我們可以下結論說,像狩獵—采集族群的父母立即安撫哭泣的孩子,并不一定會讓孩子變得依賴性強、任性。關于這一點,我們將在后面看看一些學者長期觀察得到的結果。

兒童游戲與教育

還記得我剛來到新幾內亞時,第二天早上醒來就聽見孩子在我的草屋外面玩耍、叫喊的聲音。他們不是玩跳房子,也不是牽著玩具車走,而是在玩部落戰爭的游戲。每個男孩都拿著小小的弓,用野草做的箭射向對方。當然,被草做的箭射到根本不會受傷。這些孩子分成兩組,互相對抗,拿著弓箭射向對方。男孩除了攻擊,也會左躲右閃,以免被對方的箭射中。這是模擬真實的高地戰爭,只是草箭不會傷人,雙方都是孩子,不是成人,而且他們都是同一個村子的孩子,玩得不亦樂乎。

我在新幾內亞高地看到當地小孩玩的這種游戲就是典型的教育游戲。很多兒童游戲都是兒童從自己所見和從大人那兒聽到的故事,來模仿大人從事的活動。雖然孩子這么做是為了好玩,但游戲可讓他們練習將來長大成人必須學會的生活技能。人類學家海德論道,達尼族兒童玩的游戲,除了祭祀儀式不能拿來當作游戲,其他都是模仿成人做的事。達尼族兒童玩的游戲包括用草做的矛打仗、用矛或棍棒摧毀漿果軍隊。他們拿漿果在地上滾來滾去,象征戰士前進或后退,會攻擊懸掛在樹上的苔蘚和蟻窩,也會為了好玩捉小鳥,或建造小草屋、花園和溝渠。他們會用繩子把一朵花綁起來拖著走,說這是“豬豬”,也會在夜晚聚集在營火旁,看木棒燒成炭之后會倒向哪個人,那人就是自己未來的姐夫或妹夫。

新幾內亞高地的成人生活和兒童游戲都以戰爭和豬為中心,對蘇丹努爾族來說,最重要的牲畜則是牛。因此,努爾族兒童不管玩什么都和牛有關:孩子會用沙子、灰燼、泥土建造玩具牛欄,也會用泥土捏出牛的模樣,然后玩趕牛的游戲。住在新幾內亞東部海岸的邁魯人乘坐獨木舟捕魚,邁魯兒童自然也會造玩具獨木舟,用小小的網和魚叉假裝在捕魚。巴西和委內瑞拉的雅諾馬莫印第安兒童則對他們住的亞馬孫雨林非常感興趣,從小就喜歡在雨林中觀察各種動植物,每一個都是小小博物學家。

至于玻利維亞的西里奧諾印第安人,孩子才3個月大,父親就會給他一副小小的弓箭當玩具。到了孩子3歲的時候,就會拿著玩具弓箭到處射,先是射沒有生命的東西,然后是昆蟲,接著則以小鳥為目標。等到8歲,男孩就會跟父親一起去打獵。12歲那年,男孩已成為真正的獵人。至于西里奧諾的女孩,自3歲就會玩小小的紡錘、織布機,會做籃子和陶罐,也會幫母親做家務。西里奧諾的孩子除了摔跤,就只會玩弓箭和紡錘,不會像西方的孩子玩捉迷藏。

海德論道,達尼族兒童除了模仿成人活動的教育游戲,還會玩一些看來沒有教育意義的游戲。例如他們會用繩索做娃娃,然后從小丘上讓娃娃滾下去,也會用草綁住獨角仙的角拉著走。這些都是所謂的“兒童文化”,單純是兒童之間的游戲,和成人活動無關。盡管如此,教育游戲和非教育游戲之間仍存在灰色地帶。如達尼族兒童會用繩子做兩個圈,代表男人與女人相遇,正在交媾,而他們用草牽著獨角仙走,或許也像用繩子牽著豬。

我們經常發現狩獵—采集社群和小型農業社群的兒童游戲具有一個特點,也就是沒有競爭和比賽。很多美國小孩玩的游戲都涉及分數和輸贏,狩獵—采集社群兒童則很少玩這樣的游戲。反之,小型社群的兒童喜歡玩分享的游戲,成人生活也重視分享,而非競爭。如我們在第二章看到人類學家古德爾描述新不列顛島高隆族的兒童玩分享香蕉的游戲。

現代美國社會和傳統社群兒童玩具的數量、資源和功能大不相同。美國玩具制造商常極力促銷所謂的益智玩具,以刺激孩子的創造力。美國父母相信這樣的玩具確實對孩子的成長發育有幫助。反之,傳統社群兒童的玩具很少,即使有,多半是孩子自己做的或是父母幫他們做的。我有一個美國朋友兒時住在肯尼亞鄉下,他告訴我,他的肯尼亞朋友會自己做輪子和車軸,加上棍子和繩索,就成了小汽車。這個朋友還說,有一天他和他的肯尼亞朋友找來兩只大甲蟲,設法讓它們拖玩具車,搞了一下午,那兩只甲蟲就是無法同心協力向前走。這個朋友在十幾歲時回到美國,看美國兒童玩從商店買的現成塑料玩具,覺得美國小孩的創造力實在不如肯尼亞小孩。

現代國家社群一般都會給孩子提供正式教育,包括學校和課后教學,受過訓練的教師在教室利用黑板教導學生,至于游戲則是另一回事。但傳統小型社群則沒有這樣的分別。他們的小孩在陪伴父母或其他成人的過程中學習,圍著營火聽大人或其他年紀比較大的孩子講故事。例如尼里?伯德–戴維(Nurit Bird-David)就曾如此描述納雅嘉印第安人(Nayaka):“在現代社會的兒童上小學的時候,比方說是6歲,納雅嘉兒童已會獨自狩獵,帶回小的獵物,也可去其他家庭拜訪或小住,無須父母或成人的監督……他們沒有正式的教導或學習,不必學習任何知識,不用上課,不必考試,也沒有學校,不必接受填鴨式的教育。對他們來說,知識和生活是密不可分的。”

另一個例子是科林?特恩布爾(Colin Turnbull)研究的姆布蒂俾格米族。姆布蒂兒童會拿著小小的弓箭、網或小籃子模仿父母狩獵、捕魚或采集植物,也會建造迷你屋、抓青蛙或是要祖父母當羚羊給他們追捕。特恩布爾說:“對兒童而言,生活就是一連串的游戲,但必要的時候,父母也會以打屁股或耳光的方式管教孩子……有一天,孩子將發現,他們玩的游戲不再是游戲,而是為了生存不得不做的事,因為他們已經成人。他們真的在狩獵,而非玩耍,爬樹則是為了尋找蜂蜜。小時候,他們在樹底下蕩秋千,如今在樹枝間追捕狡猾的獵物,還必須提防危險的野牛。由于這是循序漸進的過程,他們一開始還沒能察覺這些變化。然而,等到他們自認為是高明的獵人時,仍覺得生活充滿樂趣和歡笑。”

對小型社群而言,教育和生活密不可分,但對某些現代社會來說,即使是最基本的社會生活也需要特別的教導。例如在現代美國城市,人與人關系淡漠,鄰居互不相識,加上交通混亂,治安不佳,綁匪可能出現,甚至沒有人行道,孩子因而不能找其他小孩一起在街上玩耍。父母只好帶孩子去所謂的親子班。孩子在父母或照顧者的陪伴下到教室,在教師的帶領下一起玩游戲,父母或照顧者則坐在外圍,從孩子的游戲中汲取經驗。教師會教孩子輪流說話、聽別人述說,或是把東西交給其他小朋友。現代美國社會有些特點讓我的新幾內亞朋友覺得怪異,但他們認為最不可思議的莫過于孩子必須在一定時間、地點并在大人的指導下玩耍,而不是呼朋喚友自己玩。

狩獵—采集隊群養兒育女的一些做法仍值得我們借鑒。

當然,我并不是說我們該向他們全盤學習。像殺嬰、生產致死的高風險,以及放任嬰幼兒玩刀或讓他們被火燒傷都是我們該避免的。其他做法,如允許孩子玩性游戲,雖然很多人覺得尷尬,仍無法證明這么做對孩子來說是有害的。還有一些做法,現代國家的人有些已開始學習,如父母和孩子睡在同一個房間或同一張床上,等到孩子三四歲才讓他們斷奶,以及盡量不體罰孩子。

我們可以立刻采納、學習的一些做法,如帶嬰幼兒出門時,讓他們直立,面向前方,而不要讓他們躺在嬰兒車上或坐在抱嬰袋里面向后方。我們也可在孩子啼哭時立即反應,多幫孩子找幾個可以幫忙照顧的人,以及讓孩子和父母或照顧者有更多的肌膚接觸。我們也該鼓勵孩子自己發明游戲,不要過于依賴所謂的益智玩具。我們可讓孩子和不同年齡的玩伴一起玩,而不要讓孩子只跟同齡的孩子玩。如果孩子安全無虞,我們也可讓他們有多一點兒的自由探索這個世界。

我對新幾內亞人的研究已長達49年,我常常想到他們。還有一些西方人也曾與狩獵—采集社群共同生活多年,并看著自己的孩子在那樣的環境中長大。我和這些西方人發現傳統小型社群的人情緒穩定、自信、有自主能力。這種特點留給我們非常深刻的印象,不只是成人,兒童也是如此。我們發現小型社群的人更喜歡和人說話,他們沒有被動娛樂,不看電視,不打電動游戲,也不看書,而且他們的孩子社交能力都很強。這些特點都值得我們羨慕,我們也希望自己的孩子能夠這樣,但我們的孩子卻不斷活在被評論中,老是聽別人要他們怎么做。狩獵—采集族群的孩子不像美國青少年,沒有苦惱的認同危機。有些人推測傳統社群的孩子會如此,主要與父母的教養方式有關,也就是讓他們有安全感、經常刺激他們,因為他們斷奶時間比較晚、需求隨時可得到滿足、嬰幼兒時期都跟父母一起睡,以及擁有比較多的照顧者,因此有更多的學習對象,再者,與父母或照顧者經常有肌膚接觸,也極少被體罰。

然而,傳統社群給我們情緒穩定、擁有較強自主能力和社交能力的感覺都只是我們的印象,難以用科學的方式衡量和證明。盡管這些印象的確沒錯,但卻很難斷定究竟是什么因素造成的。不管如何,狩獵—采集社群教養兒女的方式雖然和我們有天壤之別,但也沒帶來多大的災難,他們的下一代很少變成反社會的人。反之,他們知道如何面對重大挑戰和危險,同時還能享受人生。狩獵—采集族群的生活方式持續了將近10萬年,在1.1萬年前農業興起之前,每個人都是以狩獵—采集的方式為生,直到5400年前,人類才在國家的治理下生活。狩獵—采集族群養育子女的自然實驗既然可以持續那么久,可見有值得我們參考之處。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司