- +1

提到蒙古只想到中國元朝或者內蒙古?該讀書了

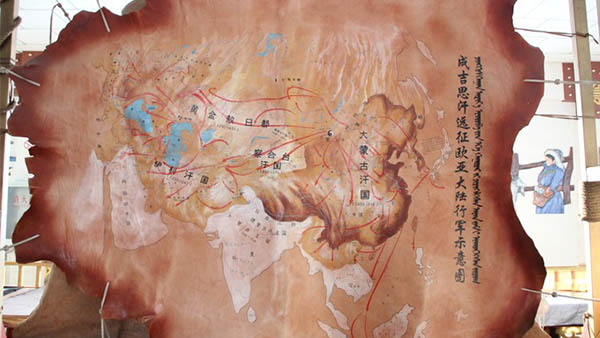

13世紀初,蒙古族不世出的英雄鐵木真統一了蒙古高原各部落,此后他更是以成吉思汗之名令整個世界為之戰栗。他和他的繼承者幾乎橫掃了整個歐亞大陸,建立起一個橫跨亞歐的蒙古帝國。盡管自1260年忽必烈與其幼弟阿里不哥之間爆發了爭奪汗位的戰爭后,統一的蒙古帝國開始走向分裂,但成吉思汗的后裔們仍然統治著舊大陸的大部分地區,在中國建立的元朝以及在中亞、俄羅斯建立的諸汗國要到14、15世紀時才漸次沒落。如果算上成吉思汗家族的遠支子孫,那么印度的莫臥兒王朝則在名義上一直存在到1857年。而成吉思汗還獲得了一項他始料未及的殊榮:當今世界有約1600萬人是他的后裔!

毋庸置疑,蒙古人在13世紀所掀起的席卷世界的狂飆對歷史的發展有著深遠的影響。對此,舉一例足以說明之。我們今天所處的世界體系是在西方資本主義對外擴張沖擊下形成的。然而在此之前,還存在過一個維持了大約一個世紀之久的世界體系,這是由成吉思汗所締造的蒙古帝國所促成的。

蒙古人的征服雖然伴隨著殘忍、血腥的殺戮,但也掃蕩了之前存在的此疆彼界所帶來的種種阻隔。成吉思汗的繼承者窩闊臺所建立的驛站系統則保障了歐亞之間交通的便利與安全。盡管蒙古人沒有取得文化或技術上的創舉,但“當他們的軍隊征服一個又一個的文明之后,他們收集每一個文明的所有技術,并將他們傳遞于各文明之間”,“蒙古人橫掃全球,既作為征服者,也充當了人類文明至高無上的文化載體”(杰克?威澤弗德:《成吉思汗與今日世界之形成》)。可以說,蒙古人為人類帶來了第一個“全球化”時代。

也正因為如此,蒙古人的歷史吸引了無數學者為之皓首窮經。自17世紀法國出現第一部蒙元史的專門著作,即克魯瓦的《古代蒙古和韃靼人的第一個皇帝偉大成吉思汗史》以來,時至今日中、日、蒙、土、英、美、法、德、俄等國學者代代累積而成的研究成果恐怕是任何人窮其一生都無法讀完的。僅僅列出一個重要研究成果的目錄也遠遠不是這篇短文的篇幅所能容納的。這里只能舉出幾部最富盛名的著作。瑞典人多桑的《蒙古史》、英國人霍沃思的五卷本《蒙古史》和法國人勒那?格魯塞的《蒙古帝國史》這三部著作不僅贏得了大量非專業讀者,而且至今仍是從事相關專業研究者必備的重要參考書籍。

而關于蒙古帝國兩位著名的大汗,成吉思汗和忽必烈,則不僅有學術著作還有大量的小說和影視作品。若僅舉學術著作,關于成吉思汗的就有馮?埃爾德曼的《不動搖的鐵木真》、勒那?格魯塞的《成吉思汗傳》、杰克?威澤弗德:《成吉思汗與今日世界之形成》、哈洛爾德?萊穆的《全人類帝王成吉思汗》、勝藤猛的《成吉思汗——草原上的世界帝王》、張振佩的《成吉思汗評傳》、朱耀廷的《成吉思汗傳》。相比于乃祖,為忽必烈作傳的學者較少,其中值得一讀的有莫里斯?羅薩比《忽必烈和他的世界帝國》、周良霄的《忽必烈》、李志安的《忽必烈傳》,以及新近出版的日本學者杉山正明的《忽必烈的挑戰》。

對中國人而言,元朝史應該是我們在整個蒙古史領域中最熟悉的部分。研究元朝史,大量的漢文文獻當然是必不可少的資料。盡管元朝是一個建立在中國的王朝,然而,要弄清元朝史以及其與之密切相關的蒙古史中的一些問題,僅僅依賴漢文史料是遠遠不夠的。因為蒙古人曾征服了大半個世界,與蒙古人接觸的各個地區的民族都留下了他們各自關于這些征服者的記錄。

除了漢文之外,還有藏文、日文、俄文、波斯文、阿拉伯文、拉丁文等多種文字的文獻。其中對研究蒙古、元朝歷史有重要價值且較為常見的,茲舉以下數部史籍為例:波斯史家同時也是伊爾汗國的宰相拉施德主編的《史集》;在蒙古統治者手下任職,并數次前往蒙古帝國首都哈拉和林的志費尼所著的《世界征服者史》;其成書與拉施德有密切關系的《瓦薩甫書》;中世紀俄國最重要的文獻資料《諾夫哥羅德編年史》;分別奉教皇、法國國王之命出使蒙古,企圖通過傳播基督教以阻遏入侵的柏郎嘉賓和盧布魯克也都留下了他們出使的記錄:《魯布魯克東行紀》和《柏郎嘉賓蒙古行紀》。

由此可見,研究蒙古史需要何等廣博的外國語文的知識。不僅因為世界各國的學者留下的汗牛充棟的研究成果,還因為由蒙古人所建立的前現代“世界體系”產生的多種文字的原始資料。多語種史料之間互相取長補短往往會產生一些打破我們以往“常識”的結論,這是單單憑借一種文字史料所無法企及的。

例如,國人似乎對中國人民的老朋友馬可波羅的故事都深信不疑,而偏偏有個英國人要來抬這個杠,大英圖書館中國分部主管吳芳思(Frances Wood)于1995年出版了《馬可波羅真的到過中國嗎?》一書。吳芳思通過查閱威尼斯的存檔記載指出,“馬可波羅家族沒有任何顯示與中國有任何直接關系的證據。在他們家族的遺產中沒有找到任何來自中國的物件”。而2011年意大利學者的發現似乎也支持了吳芳思的論點,那不勒斯大學的丹尼爾?配卻拉(Daniele Petrella)指出,馬可波羅在提到工匠用樹脂來增強船只的水密性時所使用的“chunam”一詞在中文和蒙古語中找不到對應詞,而在波斯語中,這個詞恰恰表示“樹脂”。

又如,我國蒙元史研究的耆宿韓儒林先生對元代宮廷盛行的“詐馬宴”的解釋也利用了波斯文獻,他指出“詐馬”即波斯文“j?mah”的音譯,意為衣服、外衣。(這一問題此后又有新的進展,可參見李軍:《“詐馬”考》,載《歷史研究》2005年第5期。但也說明在蒙古史研究中運用多語種文獻的重要性)。而韓先生的高足姚大力教授則通過《元朝秘史》與《史集》的文本比較解決了長期困擾海內外學人的一個問題:鐵木真的尊號到底是“成吉思汗”還是“成吉思合罕”?(參姚大力:《“成吉思汗”,還是“成吉思合罕”?——兼論《元朝秘史》的成書年代問題》,收入氏著:《北方民族史十論》,廣西師范大學出版社,2007年)。

以上所述關于蒙古史研究的世界性之種種,當能很好地詮釋中國古語“他山之石,可以攻玉”。埋首于故紙堆中的歷史研究尚且如此,更無論在全球化浪潮中不斷面臨機遇與挑戰的今日中國矣。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司