- +1

面部特征和結構決定人生輸贏:關于看臉的科學研究

網絡上常說,這個兇殘世界,歸根到底還是看臉。記得曾經流行過一個老段子,說中學的時候一定要好好學習啊!高考是最后一次看成績的比賽了,之后都看臉。

科學家們對于驗證生活中的常識和想法常常頗有興趣。對于看臉這一點也不例外。數十年的研究下來,有一點是毫無疑問的。這就是:這個世界果然很看臉啊!舉些例子:比如說受試者對他人的性格、能力或者責任判斷,常常都和他人的外貌相關。帥哥美女們往往顯得友好、有能力、有道德。甚至在犯罪狀況中,受試者往往也覺得帥哥美女們要少一些責任。看起來刷臉真是全世界通行。

新近的研究常常不滿足于指出我們的某種判斷和他人的外貌相關。科學家們希望,也愈來愈有技術能力可以進一步了解到底外貌是如何影響我們的各色判斷的。比方說,一項新的研究試圖從某種意義上“破譯”我們如何基于面部圖像形成初步性格印象。研究者讓西方受試者閱覽了上千幅西方人的面部圖像,并讓他們進行十六項性格評判。之后,研究者根據這千幅面部圖像之間的差異和受試者給出的性格評判的差異,建立起了一個模型,以具體描述哪些面部特征可以,以及怎樣影響西方人基于面部外觀形成的初步性格印象。統計顯示,這個模型可以解釋受試者給出的性格評判之間差異的58%—算是一個頗不錯的成績。

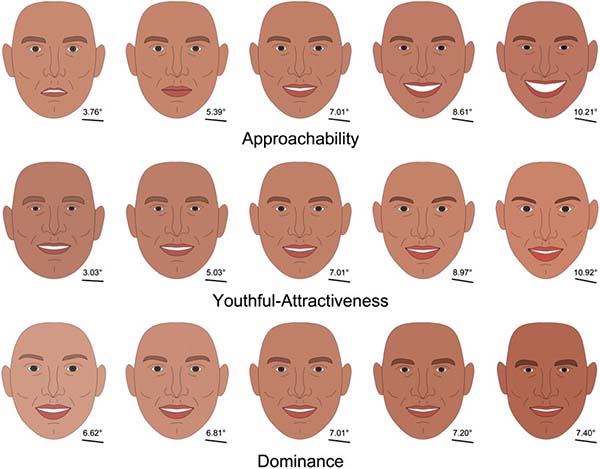

那么具體的結論呢?簡單的說,任何一項性格判斷都基于非常復雜的,對于多個面部特征的認知和處理。我們的判斷既基于相對比較固定的面部特征(比如說額頭寬闊的程度),也基于一些容易改變的面部特征,比如說笑容的程度。下面附上研究者提供的樣圖。從上到下分別是易接觸程度、青春魅力程度和支配力的打分情況。從左到右是打分由低到高。

雖然這項研究的對象是西方人的“看臉”模式,不過也歡迎大家抱著自娛自樂的態度自行對號入座。

說到這里,順帶一提一個2012年的研究。這項2012年的研究顯示,我們對他人的判斷,不但基于面部特征(比如說眼睛的大小,眉毛的濃密等等),也基于面部特征的結構(比如說眼睛和鼻子之間的距離等等)。過去的研究一直顯示,我們僅僅通過觀察他人的面部圖像,就能夠比隨機猜測的概率(50%)更準確地判斷他人的性取向。這一點,在我想介紹的研究中也得到了確認。研究者把各色面部頭像在受試者面前展示50毫秒,并且要求他們判斷對方的性取向。結果顯示,對于女性頭像,受試者有64%的比率猜對了對方的性取向。而對于男性頭像,受試者有57%的比率猜對了對方的性取向– 都高于隨機猜測50%的正確率。

之后,研究者把提供的面部圖像上下顛倒,再提供給受試者。結果顯示,受試者的性取向判斷正確率大幅下降。因為一般認為,上下顛倒的面部頭像會影響我們對面部特征結構的處理,所以研究者認為,我們瞬間的性取向判斷也涉及到了極其復雜的(同時也可能是無意識的)面部特征結構判斷。

因為一般我們對他人的初步印象形成極快,科學家們有理由相信我們絕大部分的初步印象判斷都是在無意識的條件下完成的。一項新的研究正經地測試并且試圖證實我們基于面部圖像的、對他人可信任程度的判斷的確可以在無意識中瞬間完成。在這項研究中,研究者準備了約400幅面部圖像。之前的實驗顯示,受試者對這些面部圖像的可信任程度打分高度一致。新一次的實驗試圖了解受試者是否能夠在無意識的情況下判斷他人的可信任程度。

在實驗中,研究者使用了一些手段。比如說在受試者面前用33毫秒迅速閃過目標面部圖像,然后用167毫秒展示一幅被認為是中性的、沒有可信任程度相關線索的面部圖像,最后要求受試者在300毫秒中盯住白板中心的一個小十字。經過這樣一個復雜的過程以后,絕大多數受試者都表示他們根本沒有意識到迅速閃過的目標圖像。

即使是這樣,受試者依然對目標圖像作出了反應。譬如說,杏仁核的部分區域對于一般認為是低可信任度的面部圖像表現出了更高的激活程度。具體如何解讀這種更高的激活程度是一個頗有爭議的問題,不過研究者認為有理由相信,杏仁核是對可信任程度做出了反應。值得指出的是,當下的研究一般認為,判斷可信任程度是個遠較觀察對方喜怒哀樂要來的復雜的多的認知過程。換言之,有可能我們在完全無意識的情況下,就對他人作出了極其復雜的判斷。

放下可能的爭議不說,假設我們暫時接納新研究的結論的話,那就說明我們對他人的各色性格判斷極其依賴于對方的外貌。現在我們不但知道具體哪些外貌參數會影響以及如何影響我們的相關判斷,還知道不少復雜的判斷完全可以在無意識的情況下迅速完成。

當然了,我們的人際關系不可能僅僅依賴瞬間的外貌判斷。我們可以有意識地糾正我們偏頗的、基于外貌的判斷。或者我們對他人熟識以后,累積的新信息也可能會改變之前的判斷。不過要指出的是,在不少情況下,我們第一面的,常常是基于外貌的判斷也會“自我實現”。譬如說,如果我們判斷對方很友好,或許就會表現地友好,作為回應,對方也會友好相待。于是果然,看來對方果然是個友好的人啊!

所以說,這個世界,還是看臉啊!

參考文獻:

Freeman, J. B., Stolier, R. M., Ingbretsen, Z. A., & Hehman, E. A. (2014). Amygdala Responsivity to High-Level Social Information from Unseen Faces. The Journal of Neuroscience, 34(32), 10573-10581.

Tabak, J. A., & Zayas, V. (2012). The roles of featural and configural face processing in snap judgments of sexual orientation. PloS one, 7(5), e36671.

Vernon, R. J., Sutherland, C. A., Young, A. W., & Hartley, T. (2014). Modeling first impressions from highly variable facial images. Proceedings of the National Academy of Sciences, 201409860.

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司