- +1

魯迅偏愛(ài)的女版畫(huà)家,“將苦難引向愛(ài)”的珂勒惠支

編者按:1930年代,當(dāng)魯迅將德國(guó)版畫(huà)家珂勒惠支的作品介紹進(jìn)來(lái)的時(shí)候,正是民族經(jīng)歷巨大災(zāi)難的前夜。木刻版畫(huà)用于抗戰(zhàn)宣傳有其傳播優(yōu)勢(shì)。8月1日起,中華藝術(shù)宮與德國(guó)路德維希博物館等聯(lián)合策劃推出的“表現(xiàn)主義”聯(lián)合展中,就有40多幅珂勒惠支作品,展覽名為《我的孩子,春天來(lái)了》。當(dāng)這些黑白方寸的藝術(shù)作品呈現(xiàn)在眼前的時(shí)候,仍然具有不變的震撼力。

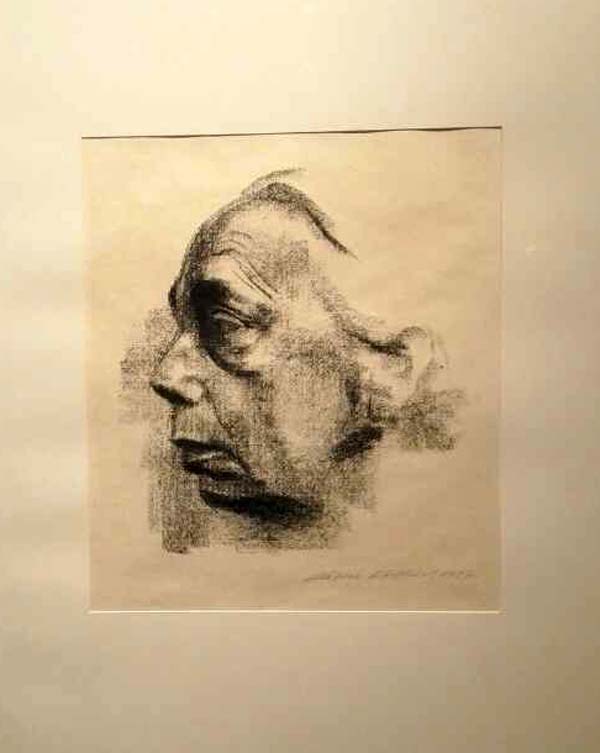

《俘虜》(農(nóng)民戰(zhàn)爭(zhēng)系列第七幅)

20世紀(jì)以來(lái),現(xiàn)代西洋版畫(huà)開(kāi)始進(jìn)入中國(guó)。尤其是因?yàn)橐淮暮吏斞傅拇罅ν平椋究蹋ò娈?huà))受到了一大批青年藝術(shù)家的熱愛(ài)。1931年,魯迅等人在上海開(kāi)辦“木刻講習(xí)所”,介紹并出版了包括丟勒、柯勒惠支、麥綏萊勒、蕗谷虹兒、比亞茲萊以及蘇俄版畫(huà)家等在內(nèi)的西方版畫(huà)藝術(shù),為青年版畫(huà)藝術(shù)家提供了學(xué)習(xí)、借鑒的樣本。其中,凱綏·珂勒惠支--這個(gè)名字,始終屹立在中國(guó)新興版畫(huà)的開(kāi)端,她是照亮現(xiàn)代中國(guó)版畫(huà)藝術(shù)的第一縷曙光。對(duì)于中國(guó)版畫(huà)家而言,她就是版畫(huà)界的拉斐爾和倫勃朗,是梵·高和畢加索。

作為一位女性藝術(shù)家,愛(ài)是珂勒惠支的版畫(huà)的基本主題,這一點(diǎn)并不難理解。然而,用鋒利的刻刀和黑白兩色來(lái)表達(dá)愛(ài)的主題,這卻是一樁艱難的甚至是不可思議的事情,況且,珂勒惠支刻刀下的線條常常是那樣的直接、明快和犀利。一般來(lái)看,愛(ài)總是柔和的和絢爛多姿的,尤其是在當(dāng)下這個(gè)時(shí)代,愛(ài)更容易被理解為甜膩和花哨的樂(lè)趣。然而,珂勒惠支藝術(shù)中的愛(ài)的主題是那樣的濃厚和驚心動(dòng)魄。

對(duì)于珂勒惠支來(lái)說(shuō),她的愛(ài)卻總是與苦難和犧牲聯(lián)系在一起。很顯然,這與她所處的那個(gè)充滿貧困、饑餓、戰(zhàn)亂和死亡的時(shí)代有關(guān),不僅如此,也與她的個(gè)人際遇有關(guān)。她經(jīng)歷了第一次世界大戰(zhàn)之前及戰(zhàn)爭(zhēng)期間的困苦和混亂,而且,她的很年輕的大兒子就戰(zhàn)死在戰(zhàn)場(chǎng)上。

當(dāng)然,并非所有的苦難都是藝術(shù),但偉大的藝術(shù)常常跟這些人類苦難相關(guān)。苦難造就了珂勒惠支的藝術(shù),富于它們震撼人心的表達(dá)力。如在《面包!》一幅中,幾個(gè)饑餓的孩子,目光中充滿了懇求和渴望,而一無(wú)所有的母親卻只能背向孩子們,她那高聳的肩背,僵硬而又扭曲,透露出深深的絕望和痛苦。魯迅在論到珂勒惠支的版畫(huà)時(shí),寫(xiě)道:“……她以深廣的慈母之愛(ài),為一切被侮辱和損害者悲哀,抗議,憤怒,斗爭(zhēng);所取的題材大抵是困苦,饑餓,流離,疾病,死亡,然而也有呼號(hào),掙扎,聯(lián)合和奮起。”(魯迅:《<凱綏·珂勒惠支版畫(huà)選集>序目》)

另一方面,珂勒惠支又不只是停留在一般意義上的苦難宣示。在她的作品中,苦難被賦予特別的精神深度。在她作品中,生命的痛苦被引向了深刻的愛(ài),成為苦難救贖的寓言。而其通向愛(ài)的途徑,則是犧牲。有一幅就直接命名為《犧牲》(《戰(zhàn)爭(zhēng)》組畫(huà))。一個(gè)身體有些衰頹但仍堅(jiān)韌的母親,伸出瘦削的雙臂,托護(hù)著一個(gè)柔弱的嬰兒,仿佛是從母親的肢體里生長(zhǎng)出來(lái)的一部分。在大面積的黑白色塊的比較中,強(qiáng)與弱、柔軟與堅(jiān)硬、奉獻(xiàn)與不忍、愛(ài)與犧牲,諸般對(duì)立的狀態(tài)和情緒交織在一起,顯示出人的精神世界劇烈震蕩的情感沖突和悲憫的宗教情懷。它令人想起了亞伯拉罕以自己的兒子以撒作為獻(xiàn)祭的情節(jié)和圣母瑪麗亞目睹兒子耶穌被釘上十字架時(shí)的情形。在充滿了恐懼與顫栗的獻(xiàn)祭時(shí)刻,呼喚著人類性的救贖。

凱綏·珂勒惠支進(jìn)入中國(guó)藝術(shù)家的視野,算是恰逢其時(shí)。1930年代,當(dāng)魯迅將珂勒惠支的作品介紹進(jìn)來(lái)的時(shí)候,正是民族經(jīng)歷巨大災(zāi)難的前夜。隨著抗日戰(zhàn)爭(zhēng)的爆發(fā),藝術(shù)家的命運(yùn)與生死存亡的國(guó)族命運(yùn)密切聯(lián)系在一起。新興木刻在工具和傳播手段方面優(yōu)勢(shì)立即顯示出來(lái)了。復(fù)制性和形制規(guī)格較小,這本是木刻藝術(shù)的局限所在,但在戰(zhàn)爭(zhēng)年代,這些特性恰恰成了一種傳播上的優(yōu)勢(shì)。油畫(huà)、國(guó)畫(huà)、宣傳畫(huà)等藝術(shù)形式雖也可以用于抗戰(zhàn)宣傳,但單幅繪畫(huà)傳播面有限,印刷傳播雖可大量復(fù)制,但需要印刷所專門制版印刷,周期長(zhǎng)。一把刀,一塊板,一瓶墨,幾張紙,這些物件就可以構(gòu)成一個(gè)小型的印刷所。在艱苦的戰(zhàn)爭(zhēng)條件下,木刻藝術(shù)不僅成本低,而且傳播迅捷。

木刻的表現(xiàn)力也與戰(zhàn)爭(zhēng)環(huán)境相適應(yīng)。珂勒惠支的那種表現(xiàn)苦難和力量的刀法,很容易引起中國(guó)藝術(shù)家的共鳴。在戰(zhàn)爭(zhēng)狀態(tài)下,公眾更需要的是對(duì)意志的激發(fā)和鼓勵(lì),對(duì)于力量的贊美,政治和道德立場(chǎng)也相對(duì)簡(jiǎn)單和明晰。立場(chǎng)分明、非此即彼的價(jià)值選擇,適合木刻,尤其是黑白木刻。戰(zhàn)斗美學(xué)更能贏得戰(zhàn)爭(zhēng)狀態(tài)下的公眾。

追求“力感”和黑白分明的價(jià)值判斷的美學(xué),是在特別環(huán)境中珂勒惠支對(duì)中國(guó)版畫(huà)家最重要的啟示。但這種啟示卻是片面的。許多人能夠有效地習(xí)得珂勒惠支式的充滿“力感”的刀法和黑白分明的價(jià)值立場(chǎng),但始終無(wú)法傳承珂勒惠支的那種(尤其是在銅版畫(huà)和石版畫(huà)上表現(xiàn)得較為充分的)細(xì)膩、柔軟的母性,哀傷、憂郁的情懷和深邃、廣博而又無(wú)私的悲憫與慈愛(ài)。久而久之,就難免陷于情感和藝術(shù)上的雙重粗糙和簡(jiǎn)陋。

現(xiàn)在,珂勒惠支再一次來(lái)到中國(guó)。而今天,有了較長(zhǎng)的時(shí)間距離,我們應(yīng)該有機(jī)會(huì)重新打量這位偉大的藝術(shù)家,領(lǐng)受來(lái)自她的藝術(shù)世界的更為豐盛的饋贈(zèng)。

(作者系文化批評(píng)家、同濟(jì)大學(xué)文化批評(píng)研究所教授)

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司