- +1

新浪潮多面導演:特呂弗

作者:Vincent Amiel

翻譯:小茗同學 劉冰

校對:pneusq

排版:CamilleLee

審稿:Xavier

圖片來自網絡,侵刪

本文僅用于交流學習,嚴禁用于任何商業用途

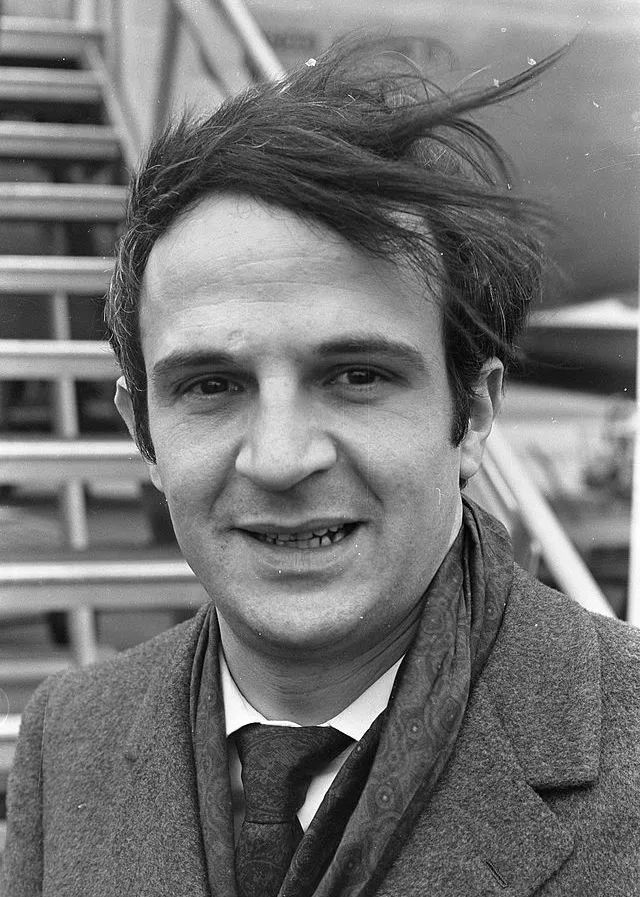

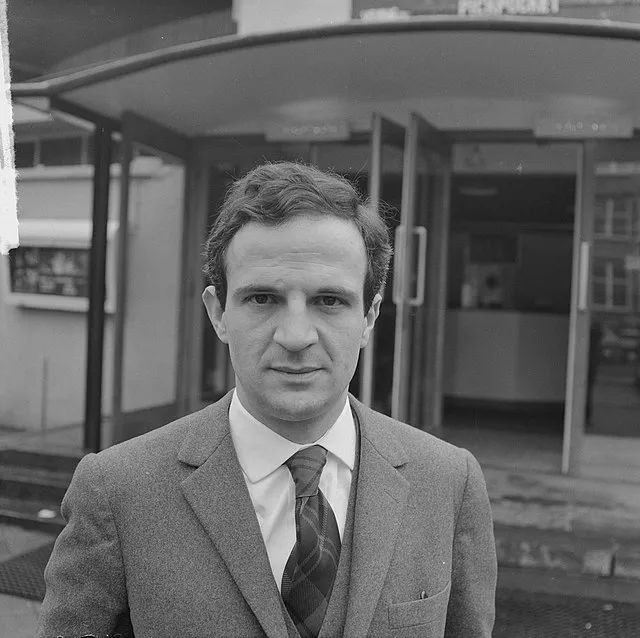

弗朗索瓦·特呂弗

如今,重溫弗朗索瓦·特呂弗的所有電影(不僅僅是那些出于某種原因,在20世紀60-70年代法國生產時期,確立了里程碑地位的電影),往往能體驗到迥異的風格和參差的質量。特呂弗是新浪潮的青年電影人之一。大家對他最多的指責,就是背棄自己的原則,從評論家轉向導演,投身于了他曾刻薄詆毀的電影領域;而他的一些作品,也的確沒有逃脫這種偏見。還有一些作品大概受到一些嚴重過時的"現代性"的影響。在這些零星表象的背后,我認為我們可以找到一些能夠勾勒出他大部分作品特點而又從未變過的軸心,并且注意到一種驚人的、超越那些不公的成就的連續性。這也證實了那些年輕的影評人筆下的關于電影的“作者性”的概念的優缺點。

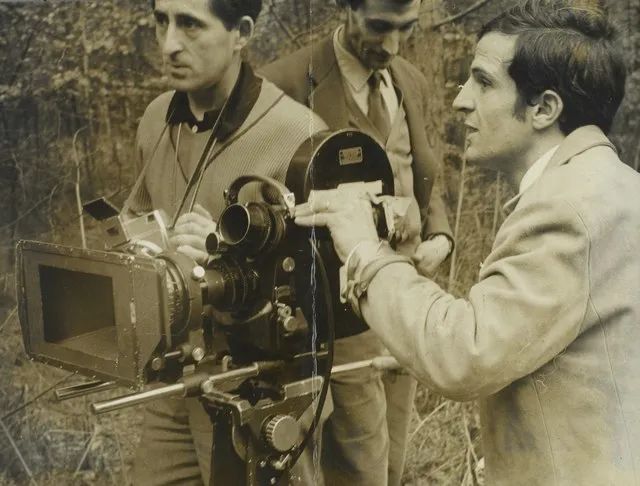

我認為,特呂弗的前三部電影可以說是有規劃的。它們各自開辟了一條風格路線,并在他之后的二十多年的職業生涯中得以完善,但一個不變的特點,比前面說的要創新得多,這無疑是他的作品質量不穩定的原因:愿意打破敘事原則,讓節奏慢下來或加速(尤其多虧了非常精確的分鏡和有趣且創意的剪輯),并利用這些意外找到自己的電影形式。

心不在焉的態度

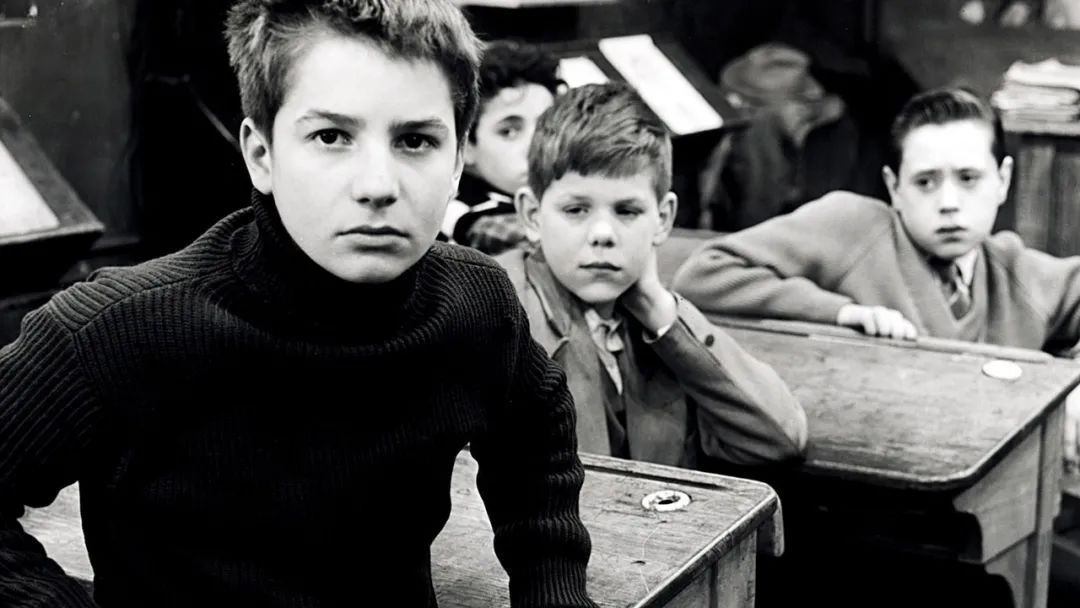

《四百擊》展現了一種情緒,這種情緒貫穿了整個安托萬·杜瓦內爾的冒險之旅,至少存在于一部短片和兩部長片中(如果拋開最后一部,《愛情狂奔》,它和其他的片子有很大的不同,我回頭說)。多尼爾,作為主角,擁有把觀眾拖入他居住的世界的資格,也就是說,與觀眾分享用他的方式所看到的東西,即個人的生活時刻和人際關系,以一種不穩定的,極其私人的方式。這是一個支離破碎的世界:無論是對職業的、情感的還是家庭的規劃,主人公四處游蕩、隨心所欲、出軌、闖禍,但這些性格和戲劇化的內容都是相對的。這無疑會影響故事的敘述方式。與情節劇或希區柯克式的懸疑敘事手法相反,如果說最終的結局給了在學校里撒謊和對婚姻不忠的少年安托萬相應的懲罰,那也不是影片想強調的。正如《偷吻》結尾處的倫理學家所指出的那樣,多尼爾無可救藥地處在臨時性、短暫性的邊緣,這意味著那個時期的的漫不經心和自我的存在。

得益于讓·皮埃爾·里奧的非凡演繹,導演在這部"傳奇故事"中找到了合適的電影基調,這無疑使它成為一個時代、一代人最貼切的肖像之一。不招搖,而是在自己的原則下默默生活。既不挑釁,也不反叛:和驃騎兵和參加過五月風暴的年輕人相反,是對各種社會環境的極端蔑視。以一種心不在焉的方式,描繪了里奧演繹的人物行為和特呂弗故事的特點。對于后者,時間的參照和世俗的約束并不重要:唯一重要的是當下體驗到的情感,而且只在當下。沒有任何強調:既不是軍隊,也不是勞教所,更不是家庭的拮據,《四百擊》結尾的長鏡頭最終讓多尼爾擺脫了一切壓在他身上的、給他帶來持久痛苦的東西。通過諾曼底海灘上那著名的鏡頭,我們在這個年輕人內斂的穿著下可以勉強推測出。

《四百擊》劇照

一個新的空間

《射殺鋼琴師》整個故事都呈現了這樣一種狀態:不負責任的兄弟姐妹、混亂的事件、沒有重點的敘事。在一次放映時,特呂弗為了捉弄觀眾,在一個晚上讓法國電視臺調換了膠片順序,以至于敘事混亂,竟并沒有人發現......但這部影片也開啟了他的作品中的另一個空間:那就是不可能的、毀滅性的愛情,帶有破壞性情緒的戲劇性主題。并奇特地嵌入警匪情節,但在閃回情節采用了不同的美學風格:超大景別、景深、另一種措辭......。"夜深人靜的時候,我們無法阻止夜的到來。妮科爾·貝爾熱所飾演的角色在自殺前說道:"生活很黑暗,越來越黑暗,沒有出路。"特呂弗的作品打開了一個新的空間,那就是,他非常重視的各種類型的混合,包括在他的許多改編作品里,尤其是偵探題材。喜劇與悲劇場面交織,精彩的運鏡,瑪麗·杜布瓦倒在雪地里,伴隨著殺手的狂歡場面。

如果說《射殺鋼琴師》的成功是因為其基調干脆,場面出人意料,故事發展別出心裁,我相信接著走這條路的電影(主要占據了二十世紀60年代的電影)并不會是他們最成功的作品。嘲諷的基調已經過時了,影響往往顯得毫無根據。他們之所以痛苦,正是因為他們時時想與感情保持距離;《騙婚記》中貝爾蒙多和德納芙之間的偉大場面,或者《情殺案中案》中芬妮·亞當的高光鏡頭,只能艱難地在時而空洞的敘事中找到自己的位置。

《射殺鋼琴師》劇照

激進的浪漫主義

第三部電影《祖與占》的故事中,尤其令人印象深刻的是在那個時代來講非常前衛的三人戀愛模式,按照自己的心情去生活和去愛的自由,帶有愛情的友情,以及將幸福搬上熒幕的某種天賦。這些都改編自真實故事,影片中大部分劇情遵循了亨利-皮埃爾·羅謝的原著小說的內容和主旨。但《祖與占》也是一部充滿激進的浪漫主義的悲劇,而這種激進的浪漫主義也將出現在特呂弗后來許多作品中。

鏡頭在陰沉的森林上方的大幅移動,影片中敘述者不安的嗓音,加之尤為重要的電影中人物經歷的有如致命的激情般的愛情,這些都早已預示了死亡,自殺和愛情中無邊無際無望的痛苦,這些手法成為電影中的亮點,且在《阿黛爾·雨果的故事》和《隔墻花》中得到更好的運用。特呂弗被認為是一個溫柔,善于表達內心微妙情感的導演。這在不光是這些電影,同時還有被他們的攝影指導阿曼卓斯稱為“如書法般極具藝術性”的《兩個英國女孩兒與歐陸》,《綠屋》一系列影片中是如何體現的呢?同樣還有以葬禮開始的《癡男怨女》,我們清晰地看到相比于愛,是“愛的想法”占據了主人公的頭腦。在自由主義的表層下,且盡管電影的拍攝節奏帶有跳躍性,我們仍可以看到相比于所謂小說性的浪漫精神,是以強烈的情感作為美學經驗來源的浪漫主義的特呂弗作品奠定了基調,一種我們更能從 謬塞而不是諾瓦利斯作品中找到的法國的浪漫主義運動精神,這點毫無

疑問,然而也正是這種浪漫主義一點一點侵蝕著主人公對愛的找尋。

誠然,這些作品大多被歸于特呂弗的第二部分導演史里。彼時,他的風格形象已經確立。但《祖與占》已經表現出這些特征了。這些與早期特呂弗多部電影的主人公安托萬·杜瓦內爾所經歷的故事截然相反,從戲劇和審美的角度都有所不同,如音樂,場景的表現力(以及后來的顏色),夜晚與內省的主義,不可避免的如機械般重復的瘋狂,強迫性的癡迷的軌跡……

《祖與占》劇照

關于敘事方式的思考與實驗

即使特呂弗所有的電影都有交叉的聯系,有類似的影像、臺詞和故事,我們大可把其他一些片子放在一邊,專注在那些采用了最激進的方式來構建故事的影片上:一邊是那些杜瓦內爾,另一邊是那些狂熱構思的片子。一類講述火熱的故事,另一類故意謹慎地遠離了這個主題。這是在這些影片中,他關于敘事方式的思考和實驗得以最有趣的方式呈現出來,這也正是新浪潮導演們最大的貢獻。在他們分歧最嚴重的時候,戈達爾說特呂弗:“我覺得弗朗索瓦根本不知道怎么拍電影……(在《四百擊》之后)他除了講故事什么都沒有做。” 但他的電影恰恰不是在只講故事:它們從未停止去探討如何來講故事。我們看到分鏡頭,打電話和線索的運用, 來自其他影片的影象的插入(這里或那里的存檔,和引用自他自己的《愛情狂奔》的16分鐘的影像,或許是他所做的最鮮明的最費心血的敘事聯系),以及突破常規約束的并不復雜的剪輯。當時在最具創新性的法國剪輯師之列的塞西爾·德庫吉斯和揚恩·德戴和特呂弗的合作并不是一個巧合:神速的書信聯系(沒錯,在特呂弗的電影中,書信比今天的電子郵件更快。。。)、凍結畫面的獨創性(馬丁·斯科塞斯曾在自己的作品中參考運用這種手法)、表現性和敘述性動作的交替進行,呈現出不斷被重新塑造的不同的故事的張力。

除了按照主題或者某些被重復很多次的故事分類,特呂弗的電影也是分不同的板塊存在的,且這些板塊自寫作和體裁上不盡相同,這便是1955年電影手冊刊登的文章《阿里巴巴和作者論》的作者的想法,那些認為多樣性敘述對理解影片和堅持單一執念拍攝必不可少的人也抱有同樣想法。

FIN

原標題:《新浪潮多面導演—特呂弗》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司