- +1

觀生死 | 漢墓畫(huà)像中的“魂飛魄散”

作者路則權(quán)系中國(guó)孔子研究院學(xué)術(shù)交流部研究員,歷史學(xué)博士。

人死后究竟有知,還是無(wú)知?這個(gè)話題困擾著每一個(gè)人,我們的先人也不例外。在《孔子家語(yǔ)·致思》記載了這樣一個(gè)典故:子貢問(wèn)孔子:“死者有知覺(jué)?還是沒(méi)有知覺(jué)呢?”孔子回答說(shuō):“我想說(shuō)死人有知覺(jué),卻擔(dān)心孝順的子孫傷害自己的生命來(lái)葬送死者;我想說(shuō)死人沒(méi)有知覺(jué),又擔(dān)心不孝順的子孫遺棄親人而不埋葬。賜啊,死者有無(wú)知覺(jué),并不是現(xiàn)在急著要解決的問(wèn)題,以后你自己會(huì)知道的。”孔子是智慧的,巧妙回答了人死后世界的問(wèn)題。既讓人們關(guān)注現(xiàn)世世界的生活本身,又以孝為紐帶,通過(guò)喪祭之禮維系著與祖先的關(guān)系認(rèn)同。同時(shí),孔子也強(qiáng)調(diào)“祭神如神在”。那么人在去世后,死后成“神”的信仰在我們先輩的觀念中有著強(qiáng)烈的認(rèn)同,也影響著后來(lái)的子子孫孫。

早期中國(guó)人究竟何看待死后成“神”的呢?人們普遍相信“魂”與“魄”統(tǒng)一于人體之內(nèi),人死后兩者會(huì)分離并脫離人體,“魂”上升歸于天,“魄”下降入于地,以致今天人們還時(shí)常說(shuō)起“魂飛魄散”。從漢墓壁畫(huà)中,我們可以看到離世人們的靈魂在龍、風(fēng)、鹿、虎、玄武等仙禽異獸引導(dǎo)下升天的圖景,而下歸于黃泉的魄則享受生人的享祭,平安生活于九泉。

湖南長(zhǎng)沙馬王堆帛畫(huà)。

馬王堆帛畫(huà)形象地呈現(xiàn)了墓主人在享受親朋的供奉獻(xiàn)祭后,在龍鳳神靈、虎豹猛獸的引導(dǎo)下準(zhǔn)備經(jīng)過(guò)天門(mén)登上天界的場(chǎng)景。稍后一些的金雀山帛畫(huà)則在原來(lái)靈魂升天的基礎(chǔ)上加入了新內(nèi)容,除了表現(xiàn)傳統(tǒng)的日月、金烏、玉兔、蟾蜍外,還描繪了蓬萊、方丈、瀛洲等新的仙境,比馬王堆帛畫(huà)更為全面清晰。這表明此時(shí)人們對(duì)神仙世界有了更為明晰的認(rèn)知。

人死后升仙為什么會(huì)成為漢代人的普遍信仰呢?這與漢代人神仙觀念的變化有很大關(guān)系。在漢代人看來(lái),成仙不再是帝王的專利,不再是被動(dòng)的求藥過(guò)程,可以是個(gè)人自主修煉的過(guò)程。而且這種修煉,不僅是生前,還可以是死后。這樣,神仙信仰產(chǎn)生后不久就延至死后世界,成為墓葬信仰的一部分。人們普遍相信,死者的“魂”如果得到某種引導(dǎo)和幫助的話,就會(huì)順利升入仙界。于是人們不惜重金在墓中營(yíng)造與生時(shí)居室相仿的環(huán)境,希望采取特定的手段升天。這些特定手段表現(xiàn)各異。西漢后期卜千秋墓壁畫(huà)表現(xiàn)的是墓主在持節(jié)仙人的引導(dǎo)下乘神獸升仙,而東漢后期畫(huà)像所表現(xiàn)的則是墓主依靠自己的能力修丹藥以成仙。這反映出東漢后期人們求仙觀念有所轉(zhuǎn)化。

在大多數(shù)的古代宗教中,能夠自由飛翔意味著進(jìn)入了一個(gè)超凡入圣的生存模式,達(dá)到為所欲為的自由之境,使靈魂達(dá)到一個(gè)最佳狀態(tài)。故而漢代人想象的仙人也多是人鳥(niǎo)復(fù)合體,有的是人頭鳥(niǎo)身,有的是人身有翼而手足為鳥(niǎo)爪,有的完全化作人身,只是生兩個(gè)翅膀。時(shí)代越晚,像人的成分越多。于是,夾雜著羽人、仙禽、異獸的流云紋開(kāi)始流行。在西南地區(qū)出現(xiàn)了很多含有羽人的青銅錢(qián)樹(shù),在華東地區(qū)的山東、蘇北一帶,河南、陜北的中原、西北地區(qū),重慶、四川等西南地區(qū)的壁畫(huà)墓、畫(huà)像石墓、崖墓中屢見(jiàn)羽人等圖像。這些都是漢代盛行神仙信仰的必然產(chǎn)物。

漢墓神仙信仰中有兩個(gè)不可忽視的主題。一是昆侖山的西王母,二是道教因素。根據(jù)《山海經(jīng)》和《淮南子》的記載,昆侖山是微型的宇宙模式。首先,昆侖山是一座神山,它與天帝相連,是天帝的“下都”、“疏圃”和“百神之所在”的圣地;其次,昆侖山萬(wàn)物盡有,其中不死藥、不死樹(shù)、不死水均與人的長(zhǎng)生信仰密切相關(guān);第三,昆侖山有三層境界:最高層叫增城,是上帝居住的地方,第二層是懸圃,里面有各種珍禽異獸,最下一層是涼風(fēng),只要登上這一層的就可以不死。在秦始皇與漢武帝狂熱追求升仙的過(guò)程中,昆侖山的西王母由一個(gè)半人半獸形的怪異神靈轉(zhuǎn)變成一個(gè)有著人的形象的女仙,由一個(gè)可怕的刑罰之神一變而為操不死之藥的神仙。因此,西王母信仰應(yīng)運(yùn)而生,墓葬中出現(xiàn)大量此種圖像,成為漢代墓葬信仰的主要組成部分。一般來(lái)說(shuō),西王母的形象很容易被識(shí)別,只是在微山兩城鄉(xiāng)出土的唯一一個(gè)西王母畫(huà)像主要是靠榜題來(lái)確認(rèn)的。這里的西王母與微山兩城鄉(xiāng)另一石上的一般婦女發(fā)型幾乎一樣。好在其兩側(cè)交尾的蛇身女?huà)z和伏羲也給我們很多啟示。

漢墓壁畫(huà)中除了神仙信仰,還有道教信仰。這不僅是指道教產(chǎn)生之后,也包括前道教時(shí)期。一定意義上說(shuō),神仙崇拜是道教神仙信仰的一個(gè)方面,但本質(zhì)上還是把人放在了第一位,期冀以修煉成仙解決人的生死問(wèn)題。在道家看來(lái),山中之洞與天界極為相似。它的內(nèi)部自成一個(gè)時(shí)空世界,依自己的規(guī)律和節(jié)奏運(yùn)行,所以道士的煉丹爐就是一個(gè)洞天世界。洞天世界有自己的時(shí)間節(jié)律,自然界的變化以加速度的方式再現(xiàn),就是說(shuō),洞天世界的時(shí)間流速要比人間慢上許多,那里的時(shí)間運(yùn)行與人間不同,因此有“天上方一日,人間已千年”和“山中無(wú)甲子”的說(shuō)法。因此,漢人修煉之人喜歡尋覓山中洞室。

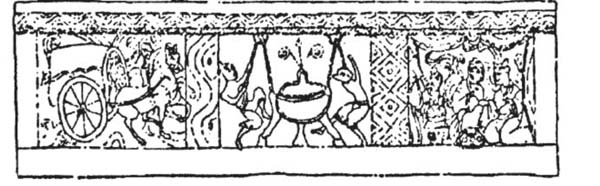

在東漢中晚期墓葬畫(huà)像中出現(xiàn)了丹鼎或持丹等內(nèi)容。如,1987年出土于瀘州市市中區(qū)的十一號(hào)畫(huà)像石棺,從左至右分別為車馬圖、升鼎圖和宴飲圖,高文將此圖命名為“泗水撈鼎·車馬·飲宴圖”。

瀘州十一號(hào)石棺左側(cè)檔(采自羅二虎:《漢代畫(huà)像石棺》,巴蜀書(shū)社,2002年,第124頁(yè)。)

考慮到鼎在修煉中的作用,此圖仍是一個(gè)升仙圖,車馬將死者載到墓地,在經(jīng)過(guò)丹鼎修煉后,墓主人到達(dá)天國(guó)宴飲。這個(gè)鼎的上面有三枝樹(shù)枝一樣的東西,可能是使人成仙的丹藥。再如,四川瀘州大驛壩l號(hào)東漢畫(huà)像石棺,棺蓋頂為柿蒂紋,棺身前端為天門(mén),后端為女?huà)z,側(cè)檔刻有一碩大的鼎,鼎旁站立頭戴特殊裝飾、手持節(jié)杖的人物形象,另一側(cè)檔刻仙人天祿與一持圓珠形物品的人物。結(jié)合整個(gè)畫(huà)面,這個(gè)圓珠形的東西應(yīng)為鼎中煉出的仙丹,持丹的可能就是道士。這幅畫(huà)像表現(xiàn)的應(yīng)是當(dāng)時(shí)道士用鼎煉丹的情景,寓意墓主服仙丹后乘天祿升仙。另外四川樂(lè)山麻浩l號(hào)東漢晚期崖墓畫(huà)像、長(zhǎng)寧七個(gè)洞5號(hào)東漢晚期崖墓門(mén)外畫(huà)像中也出現(xiàn)同類人物形象。這些畫(huà)像都暗含著人們希望借助靈丹妙藥羽化成仙的美好愿望。

當(dāng)然,神仙信仰問(wèn)題在漢代知識(shí)階層中認(rèn)知也并非一致。有學(xué)者對(duì)于仙人有無(wú)、成仙的可能性的懷疑在不斷加深。揚(yáng)雄在《法言·君子卷第十二》說(shuō):“吾聞伏羲神農(nóng)歿,黃帝堯舜殂落而死,文王畢,孔子魯城之北,獨(dú)子愛(ài)其死乎?非人之所及也,仙亦無(wú)益子之匯矣。”王充在《論衡·道虛篇》中說(shuō):“人稟氣于天,氣成而形立,則命相須以至終死,形不可變化,年亦不可增加。以何驗(yàn)之?人生能行,死則僵仆。死則氣減,形消而壞,稟生人,形不可得交,其年安可增?夫人,物也,雖責(zé)為王侯,性不異于物,物無(wú)不死,人安能仙?鳥(niǎo)有毛羽,能飛不能升天;人無(wú)毛羽,何用飛升,使有毛羽,不過(guò)與鳥(niǎo)同況。”他們質(zhì)疑、否定了人成仙的可能性。這些觀念代表了兩漢之際對(duì)于生命和死亡較為理智的思考。

除了對(duì)“魂”歸處的神仙世界的構(gòu)想外,“魄”所去的地下世界,人們更多比附于現(xiàn)實(shí)世界。漢代人相信祖先會(huì)享受后人奉獻(xiàn)的祭品,人死后也要將生前所用的東西帶往地下,并通知地下神祗。1975年江蘇鳳凰山漢墓出土的西漢早期文書(shū)說(shuō)明了人們對(duì)死后世界的信仰:“十三年五月庚辰。江陵丞敢告地下丞:市陽(yáng)五夫,(大夫) 隧,自言與大奴良等廿八人,大婢益等十八人、軺車二乘、牛車一兩、騶馬四匹、騮馬二匹。可令吏以從事,敢告主。”這件文書(shū)由江陵丞發(fā)給地下丞,通知地下丞世上某人去世,尸體要移居地下,按順序記錄了時(shí)間、死者姓名、出生地、身份及主要隨葬品和有關(guān)事項(xiàng)。文中的“江陵丞敢告地下丞”與馬王堆三號(hào)墓出土的記事木牘相似,從文書(shū)的內(nèi)容和形式來(lái)看,類似于墓主離開(kāi)現(xiàn)實(shí)世界往赴地下世界的專用通行證,是特意為葬禮制作的模擬文書(shū),與后來(lái)出現(xiàn)的買(mǎi)地券的性質(zhì)相同。

總之,漢代人對(duì)于生死問(wèn)題的總體看法是沒(méi)而不殆的。尤其是對(duì)神仙信仰這一觀念影響深遠(yuǎn),綿延至今。這即成為中國(guó)人祖先崇拜的精神家園,也成為現(xiàn)實(shí)人努力生活的信仰根據(jù)。清楚的認(rèn)識(shí)到這一精神的延續(xù)性,對(duì)于今天我們的殯葬改革和移風(fēng)易俗,無(wú)疑是有積極的借鑒意義。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司