- +1

隋初皇后禮服“改制”及對唐宋衣冠的影響

在中華歷代王朝中,隋代服制建設多有創見,尤以初期皇后禮服“改制”最具特色。隋廢止了先秦以來女性禮服上衣下裳相連屬的“深衣制”傳統,首開效法男性禮服上衣下裳分離的“二部式”之先河。此制度直接影響大唐衣冠,后又波及兩宋,這在故宮南薰殿舊藏宋代皇后御容像中皆有所見。

這次改制,從制度確立到實施,銜接有序,貫徹始終,其背景及對唐宋諸代產生的影響表現在何處?

公元581年隋文帝楊堅受北周禪讓登基,數歲后平陳(589年),一個大一統的中央集權制國家誕生。隋立國之初,裁緝經史,鼎革舊弊,厘定了一系列包括服制在內的國家典章制度。以往學界論及隋代服飾,普遍認為隋初基業草創,文帝尚簡節用,服制多無建樹。至煬帝時,才始創衣冠,建立了較完備的章服制度。如檢視史書中有關隋代禮制的記載,便會發現,以上說法失之粗疏。在國家服制建設上,公元582年《開皇令》的頒布,確定了以皇后為中心的內外命婦禮服的新形制——摒棄周漢以降“連衣裳”的“深衣制”傳統,向男性禮服“殊衣裳”的“二部式”風格轉向。這個歷史性創舉,為隋后世所承襲,并影響唐宋諸代。本文擬就以往甚少涉及、但意義顯著的隋初皇后禮服“改制”問題,從文獻和圖像史料兩方面作簡要探討,以期大致還原這一歷史面貌。

一?周漢以降的“深衣制”傳統

王后禮服制度始載于《周禮·內司服》,并成為漢魏以來后妃禮服制度之淵藪,“內司服掌王后之六服,袆衣、揄狄、闕狄、鞠衣、展衣、緣衣,素紗”。漢儒鄭玄曰:“六服皆袍制”,“連衣裳而不異其色”。清人任大椿言:“《周禮》王后六服,制度皆本深衣” 。據《續漢書·輿服志》所記,推知鄭玄謂六服皆“袍制”,實與“深衣制”同屬。秦、西漢之際,皇后服制無載,遲至東漢明帝始有定制,“皇后謁廟服、紺上皂下,蠶,青上縹下,皆深衣制”。晉承漢儀,程式相襲,“皇后謁廟,其服皂上皂下,親蠶則青上縹下,皆深衣制”。宋、齊、梁、陳諸南朝政權,續漢晉衣缽,皇后入廟服“袿襡大衣(袆衣)”,“助蠶服”,其不殊衣裳,上下連綴。鮮卑北魏追慕華風,孝文帝效仿南朝前期之文物制度,皇后冠服概與之近同。北齊服制效法古儀,皇后之服悉同周制(六服)。北周更顯繁縟,后服有翟衣、揄衣、鷩衣、鳪衣、鵫衣、衣、蒼衣、青衣、朱衣、黃衣、素衣、玄衣,凡十有二等。此諸命秩之公服,蓋深衣之制。參酌文獻史料及今人論斷,大略可知周漢以降直至北周,王(皇)后禮服形制當一脈相承,為“連衣裳”的“深衣制”。

〔圖一〕第一窟南壁東側上層 皇帝禮佛圖(局部) 采自《中國石窟: 鞏縣石窟寺》 圖版39

除文獻以外,隋以前皇后禮服的形象史料更推進了對“深衣制”的理解。北朝重要的奠基者、漢化改革的先驅——北魏,其皇后服制雖史書無載,但皇家石窟造像中帝后禮佛圖的存在恰好彌補了這一不足。北魏帝后禮佛圖存于龍門石窟賓陽中洞和鞏縣石窟寺兩處。前者是北魏宣武帝為先帝孝文帝和文昭皇太后高氏鑿建(508年),該禮佛圖在民國時期被盜鑿而流失海外。經張旭華考證,禮佛圖主體人物應是孝文帝和文昭皇太后,繼而指出,孝文帝身著隆重的漢式袞冕,文昭皇太后服深衣制禮服,大袖長裾,綬帶下垂。但論者對判斷為“深衣制”的理由未予說明。以下將以少有盜擾、形象可靠的鞏縣石窟寺帝后禮佛圖為據,對北魏皇后禮服的形制問題再做討論。鞏縣石窟寺(位于今鞏義市城西大力山南麓)為北魏晚期作品,五座洞窟中的三座設帝后禮佛圖,其藝術性、完整性尤以第一窟為最。陳明達認為第一窟開鑿者為宣武帝及靈太后胡氏,禮佛圖中的帝后二人當與此相應。帝后像分列石窟南壁兩側,東側為皇帝群組〔圖一〕,西側為皇后群組〔圖二〕。禮佛圖中陪駕者的等級,位置的先后、冠服的繁簡、隨從的多寡、傘扇的規格等體現身份等級的差別,反映了北魏晚期禮儀制度已完全確立。圖中皇帝身著隆重的冕服,冕冠垂旒,上衣下裳,前附蔽膝,大帶高束。隨從的官員則服籠冠服,依等級有別。女侍雖著鮮卑風俗的褲褶服,但已趨褒博,為行動之便,膝下或以繩帶綁縛。皇后群組的服飾漢化程度明顯,后妃皆戴寶冠,著連身長裙,寬袖舒垂,腰系大帶,曳地的裙擺為女侍托起。值得注意的是,皇后群組中所有女侍亦著連身長裙,與皇帝群組中上衣下褲的女侍構成鮮明的形象比對。皇帝群組衣著悉為“二部式”結構——“上衣下裳”或“上衣下褲”,皇后群組皆為通體的連身式樣,兩群組在著裝風格上截然不同。北魏服制的漢化改革自道武帝始,經孝文帝太和時期的大力推動已趨近成熟。不難想象,與帝王冕服上衣下裳的“二部式”相對應,皇后禮服的“連身式樣”必然是“周禮”所規約的“深衣制”,以示婦人“不殊裳,上下連”之意。北魏帝后禮服形制的差異化特征反映了儒家的性別等級觀念已滲入鮮卑政權的禮制中。以北魏為典范,西魏北周、東魏北齊在冠服制度上大規模地復興“周禮”,其力度與深度讓南朝相形失色。可以顯見,在南北諸政權“復興古禮”的“正統”競技中,代表周禮精神的女性“深衣制”傳統必為胡漢兩族奉為圭臬,而貫穿始終。

〔圖二〕第一窟南壁西側上層 后妃禮佛圖 采自《中國石窟: 鞏縣石窟寺》 圖版4

二?隋初的“二部式”轉向及其影響

傳承千載的后妃禮服的“深衣制”傳統至楊隋政權的建立始告終結。女裝開始仿效男裝,向“殊衣裳”的“二部式”風格轉向。

(一)“二部式”的確立

關于隋代禮儀制度的文化源流,陳寅恪認為,隋承北周遺業,卻不依其制,別采梁禮及后齊儀注。但就隋初《開皇令》頒布的皇后禮服制度而言,并未借鑒北齊服制,而是擇取北周十二服中的“青衣”和“朱衣”,與傳統的“袆衣”“鞠衣”構成四等禮服,《隋書·禮儀志》載:

皇后袆衣,深青織成為之。為翚翟之形,素質,五色,十二等。青衫內單,黼領,羅縠褾、襈,蔽膝,隨裳色,用翟為章,三等。大帶,隨衣色,朱里,紕其外,上以朱錦,下以綠錦。紐約用青組。以青衣,革帶,青韈、舄,舄加金飾。白玉佩,玄組、綬。章采尺寸,與乘輿同。祭及朝會,凡大事則服之。

鞠衣,黃羅為之。應服者皆同。其蔽膝、大帶及衣、革帶、舄,隨衣色。余與袆衣同,唯無雉。親蠶則服之。

青衣,青羅為之,制與鞠衣同,去花、大帶及佩綬。以禮見皇帝,則服之。

朱衣,緋羅為之,制如青衣,宴見賓客則服之。

隋初皇后禮服設袆衣、鞠衣、青衣、朱衣四等制度,但皇后之下不設三妃九嬪之位,故妃嬪禮服制度空缺。地位較低的世婦、女御,唯服青衣、朱衣而已(祭蠶服鞠衣)。皇太子妃、公主、王妃、三公夫人僅服褕翟,鞠衣二等。至煬帝登基,三妃九嬪制度始得完備,諸命婦服依品次逐一增補。明顯可見,隋初皇后禮服擁有至高無上的地位,對下級命婦禮服具有高度的統攝性。袆衣居于皇后禮服之首位,當是各級禮服制式的標尺。

據《隋書》可知,隋代皇后袆衣制度擺脫了周漢以來女性禮服的“深衣制”式樣,開始移用男性禮服的“二部式”范式。《隋書·禮儀志》對隋初皇帝的袞服制度有詳盡的記載:

(袞服)玄衣,纁裳。衣,山、龍、華蟲、火、宗彝五章;裳,藻、粉、米、黼黻四章。衣重宗彝,裳重黼黻,為十二等。衣褾、領織成升龍,白紗內單,黼領,青褾、襈、裾。革帶,玉鉤,大帶,素帶朱里,紕其外,上以朱,下以綠。韨隨裳色,龍、火、山三章。鹿盧玉具劍,火珠鏢首。白玉雙佩,玄組。雙大綬,六采,玄黃赤白縹綠,純玄質,長二丈四尺,五百首,廣一尺;小雙綬,長二尺六寸,色同大綬,而首半之,間施三玉環。朱韈,赤舄,舄加金飾。配圓丘、方澤、感帝、明堂、五郊??則服之。

兩相對照,可見隋代皇后袆衣制度完全照搬了皇帝袞服制度的構成要素:上衣、下裳、大帶、蔽膝、白玉佩、玄組、綬、韈、舄。除衣裳的色彩、紋飾男女不同外,禮服配飾的品類、工藝多有重疊。女裝“蔽膝隨裳色”“大帶隨衣色”的制度規定,與男裝一致。女性禮服所強調的“婦人尚專一”的“連衣裳”慣式被徹底取代。

隋初開創的皇后服制新篇為唐王朝所繼承。正如陳寅恪指出,“李唐傳世將三百年,而楊隋享國為日至短,兩朝之典章制度傳授因襲幾無不同,故可視為一體,并舉合論” 。唐代皇后袆衣制度與隋代高度契合則印證了這一點。《新唐書·車服志》載:“袆衣者,受冊、助祭、朝會大事之服也。深青織成為之,畫翚,赤質,五色,十二等。素紗中單,黼領,朱羅縠褾、襈,蔽膝隨裳色,以緅領為緣,用翟為章,三等。青衣,革帶、大帶隨衣色,裨、紐約、佩、綬如天子,青韈、舄加金飾。”唐代皇后袆衣亦衣裳相殊,禮衣配飾悉“如天子”。以儒治國的大宋王朝對隋唐之制悉加采納,配飾規定進一步詳備。高度漢化的大金國同樣繼承了這一服制改革的精神遺產。金人禮典所記皇后袆衣制度極為詳盡,尤為難得是對隋唐宋三代袆衣制度中的裳裙信息給予重要補充,從而使隋唐以來皇后禮服的“二部式”特征更見清晰。《大金集禮》載:“袆衣,深青羅織成翚翟之形??裳,八幅,深青羅織成翟文六等,褾、襈織成紅羅云龍,明金帶腰。”由八幅深青羅裁制的皇后下裳,縫明金帶腰,與質色相同的上衣各自獨立,構成衣裳分離的“二部式”。

(二)“二部式”的實施

以往學界認為隋初在服制建設上少有作為,或疏略簡陋,或虛備不用,并多引《隋書·禮儀志》所載“至平陳,得其器物,衣冠法服始依禮具。然皆藏御府,弗服用焉”,以證之。然同一篇史志,卻另載:“今隋皇革命,憲章前代,其魏、周輦輅不合制者,已勒有司盡令除廢,然衣冠禮器,尚且兼行。”后條史料則表明,隋初立國,“冠服已施”。細思隋得陳之器物,藏而不用的真正原因,恐非是隋皇對冠服的有意輕視,而是認為其并非正統,才會“以平陳所得古器多為妖變,悉命毀之”,使其隱匿不彰。前條史料令人對隋多生誤解,與修史者不無關聯。《隋書》為唐人所撰,唐自命承周漢遺脈,“魏晉至周隋,咸非正統,五行之沴氣也,故不可承之”。受此觀念之影響,修史者斷章取義,貶黜隋代的做法便不難理解了。

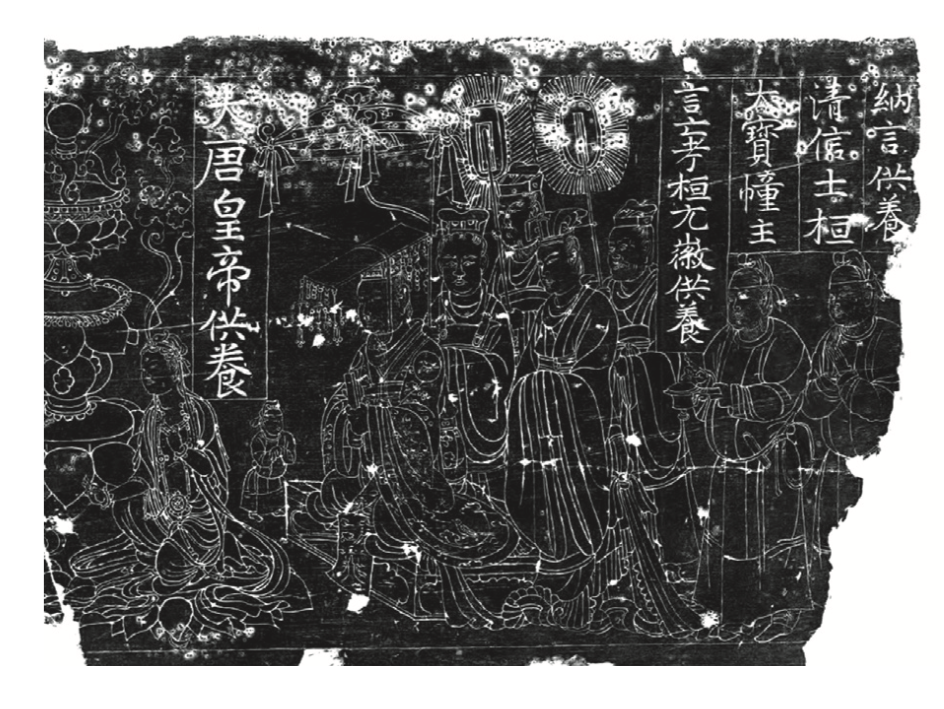

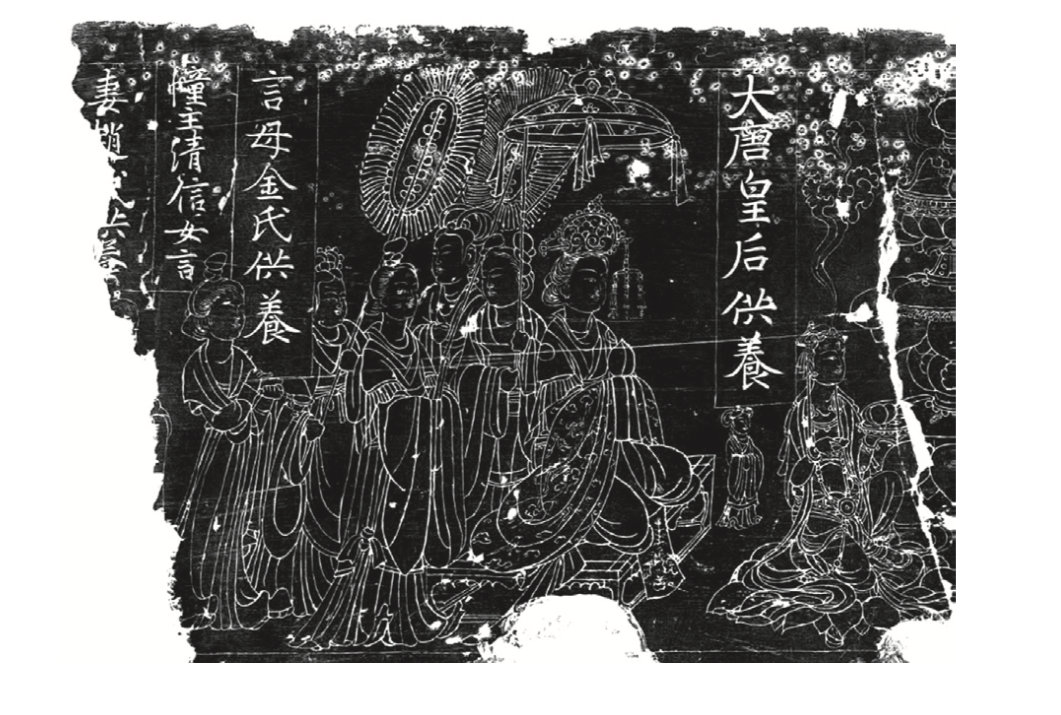

隋初皇后命婦禮服的“二部式”改革不只限于文字,借助相關形象史料,其實踐性應用似可得到印證。隋唐文化一脈,尤其在初唐時期,唐代皇后禮服的形制式樣可以反映隋代的基本特征。陜西漢唐石刻博物館收藏有一座唐代經幢構件,四面線刻供養人像及人名,正面刻有唐代帝后隆重的禮佛場面,款題“大唐皇帝供養”“大唐皇后供養”。無論從年代、書風、畫風,還是從正史記載、官制等第、政區沿革等分析,此經幢構件為真品無疑。有學者根據經幢構件款題的大臣名稱推測,圖中所繪極可能是復位后的唐中宗李顯和韋皇后。皇帝身著“肩挑日月”的袞冕禮服,依此判斷與之對應的皇后禮服應為袆衣。皇帝頭戴冕冠,身著冕服,褒衣博帶,莊嚴整肅〔圖三〕。皇后禮衣則大袖,上飾翟紋,繁復綺麗。下裳無紋,著蔽膝于前,大帶在身側垂綴而下〔圖四〕。皇后所服上衣、下裳、蔽膝、大帶,制度悉仿帝王。于皇后右側站立的一位陪奉女官,所著禮服亦表現出“衣裳相殊”的“二部式”特征。

〔圖三〕唐經幢構建正面拓片-皇帝禮服形象 采自《 收藏家》 2016年第3期, 頁121

〔圖四〕唐經幢構建正面拓片-皇后禮服形象 采自《 收藏家》 2016年第3期, 頁120

女官“二部式”禮服形象在唐懿德太子李重潤墓(706年)中得以復現。該墓石槨墓門線刻“二女官盛妝形象,高冠卷云,前后插金玉步搖,佩玉制度亦極嚴格”。依穿戴而論,二宮人大致為四、五品命秩。禮衣闊袖舒垂,袖底與衣擺平齊,裳裙顯露,高腰束帶,具有明顯的“二部式”特征〔圖五〕。太子李重潤下葬年代為其父中宗李顯復位后的第二年,相同時代內皇后與女官禮服同制的事實,說明“二部式”禮服在初唐宮廷內部已上下普及。

〔圖五〕唐李重潤墓石槨線刻宮裝婦女圖 采自《 沈從文全集》 第32卷:《 物質文化史-中國古代 服飾研究》 插圖七九

初唐形象史料無疑印證了隋代宮廷女裝施用“二部式”的事實。此制度直接影響大唐衣冠,后又波及兩宋,這在故宮南薰殿舊藏宋代皇后御容像中皆有所見〔圖六,圖七〕。此外,揚州曹莊曾出土隋煬帝蕭皇后禮冠(蕭后卒于唐貞觀二十二年),其花樹,寶鈿及博鬢諸特征與唐代皇后首服制度相符,而此樣制恰為隋代所開創。這一融江左,魏齊,北周多元風格于一身的嶄新冠式,與改制后的“二部式”禮服相配合,構成了與男子比肩的隋代女性“冠服”系統,為前代所未有。

〔圖六〕北宋神宗后坐像 臺北故宮博物院藏 采自林莉娜主編:《 南薰殿歷代帝后圖像( 上)》 ,頁112, 臺北: 臺北故宮博物院, 2020 年

〔圖七〕南宋高宗后坐像 臺北故宮博物院藏 采自前揭林莉娜主編《 南薰殿歷代帝后圖像( 上)》 ,頁144

三?“二部式”變革之緣由

這種歷史性轉折,緣何在天下一統的隋王朝得以發生?是何種因素引發此變革的產生呢?

(一)“百川歸海”的時代契機

魏晉南北朝漫長的社會大動蕩,至隋王朝的建立而止歇。前隋時代積蓄的民族文化融合之力,猶如百川歸海,歷史進入一個蓬勃發展的新階段。隋唐集漢魏以來政治變革之大成,從國家機構到典章制度均有所創新。隋代的諸多創見被稱之為“革命性”的。氣賀澤保規提出“將隋代視為歷史大轉折”的觀點,認為隋初開皇年間實施的一系列政策,作為制定國家新形象的嘗試,已成為后世的樣板和鏡子。

隋在國家禮制建設上,既有容乃大,北周、北齊、南朝、漢晉及古禮五者,皆為隋制度所用;又擇善而從,“既越典章,須革其謬”。至煬帝,“于時三川定鼎,萬國朝宗,衣冠文物,足為壯觀”。作為國家禮制一部分的輿服制度多有新創:在帝王冕服制度上,隋開皇首推章紋“重行”裝飾法,使中國冕服的“數字化”復雜程度再上新臺階,并為唐宋遼金元諸代所仿效。不僅如此,自《周禮》成書,至隋大業冕服改制,始將帝王“六冕”充實齊備,此可謂不凡之舉。于此同步,皇后命婦禮服改為“二部式”,尤具顛覆性,其與隋初政壇一位舉足輕重的女性緊密相關。

(二)“隨則匡諫”的皇后干政

在隋文帝執政時代,家世顯赫的鮮卑族后裔獨孤伽羅皇后,對國家事務具有高度的主控權。她與文帝同商朝政,形影不離。“上每臨朝,后輒與上方輦而進,至閣乃止。使宦官伺上,政有所失,隨則匡諫,多所弘益”,“上亦每事唯后言是用”,“后每與上言及政事,往往意合,宮中稱為二圣”。史家不吝記言“由是諷帝,黜高颎,竟廢太子立晉王廣,皆后之謀也”。孤獨皇后涉政之深,《劍橋隋唐史》對其評價道:“一個后妃在君主的大部分執政時間對他有如此強烈和持續的影響,這實在少見。”

獨孤皇后干政于朝闕,又行妒于后宮,尤現鮮卑游牧文化之影響。在獨孤皇后的操縱下,后妃制度“唯皇后正位,旁無私寵,婦官稱號,未詳備焉”,“虛嬪妃之位,不設三妃,仿其上逼”,僅“至嬪以下,設六十員”,惟令“掌宮闈之務”,“后宮莫敢進御”。為樹“一尊”獨大,她對宮廷命婦的冠服制度亦嚴加整飭,“又抑損服章,降其品次” 。不難想象,為了彰顯自身的地位,強化與帝王比肩的“二圣”形象,對頗具“婦人”標識的“深衣制”傳統予以拋棄,改用與男性等同的“二部式”,自在情理之中。毋庸置疑,由獨孤皇后主導的這次女裝改制一經確立,便會被有效實施,而不會淪為一紙空文。

(三)“上下分制”的北族傳統

獨孤皇后推動的宮廷女性禮服的“二部式”改革,可視為男權社會下蓄意抬高女性地位的率性之舉。這一舉措得以施行的一個重要原因是“二部式”范式與鮮卑民族自身服飾文化傳統的高度契合,使新形制的女性禮服有了適宜的生存土壤。

在北魏孝文帝漢化改革前,鮮卑男女貴族尚著上下分制的北方游牧民族服飾。上身穿交領(多為左衽)、筒袖而覆至膝蓋的上衣,下著褲(男性)或裙(女性),頭戴有帽裙的黑風帽。隨著孝文帝漢化步伐的逐漸推進,北魏貴族女性中流行漢式的連身長裙,但大多數北族女性仍以上衣下裙或上衣下褲為習尚。隨后的東魏北齊,西魏北周,“二部式”仍是北族女性的慣常式樣。北朝極具特色的褲褶裝(上衣下褲),因穿著便利,男女通服,甚至流播南朝。由于民族文化的交融,南朝漢族婦女也以上著襦、衫,下著長裙為風尚,趨向“二部式”。而尋常難覓的“深衣制”僅停留在南北朝最高等級的女性冠服制度中,成為胡漢兩族附庸風雅,標榜正統的虛榮標簽。“二部式”衣裝以其搭配靈活、功能便利而為南北兩朝普遍接受。出身鮮卑貴族的獨孤皇后將女性禮服改為“二部式”,在制式上與男子比肩的同時,又獲得服用的便利,實可謂兩全之舉。

結語

源自周禮的后妃禮服的“深衣制”傳統,歷經魏晉南北朝的動蕩變局而延續不衰,直至天下一統的隋王朝始告終結。女性禮服開始“移用”男子禮服的“二部式”范式——上衣與下裳分離,而有別于“連衣裳”的傳統樣式。這一變革的發生既得益于隋皇大刀闊斧的鼎革舊制,又借勢于北族習俗的助力推動,更與隋初政壇一位權傾朝野的鮮卑族皇后緊密相關。隋初開創的后妃禮服的“二部式”格局,成為唐宋王朝冠服制度的經典范式而無所改易。以隋為轉折,中華女裝始貫通上下階層,全面進入“二部式”的嶄新階段。

本文系國家社會科學基金藝術學一般項目“宋代服飾形制文化研究”(項目編號:19BG105)和國家社會科學基金藝術學重大項目“中華民族服飾文化研究”(項目編號:18ZD20)的階段性成果。作者單位為中國傳媒大學戲劇影視學院。原文標題為《隋初皇后禮服“改制”考論》,全文原刊于《故宮博物院院刊》2021年第5期。澎湃新聞經作者授權轉刊時,注釋未收錄。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司