- +1

五一演出票房增幅超250%,被新世代、綜藝、文旅托起的百億市場

“哥,搶不到現場票。”

“弟,門票哥也搶不到。”

五一檔開始前,劉昊然在與痛仰樂隊的互動中直言搶不到票,被粉絲調侃“人類的悲歡都相通”。

積壓了一年的演出消費需求爆發后,今年五一檔的線下演出尤為火爆。據中國演出行業協會初步統計,五一假期,全國演出場次約1.4萬場,票房收入8.6億元,觀演人次超600萬,其中受年輕人喜歡的音樂節、演唱會觀演人次占到12%。由此看,五一假期音樂節數量雖達到了20余場,但幾十萬人競爭下仍“狼多肉少”,搶不到票實屬正常。

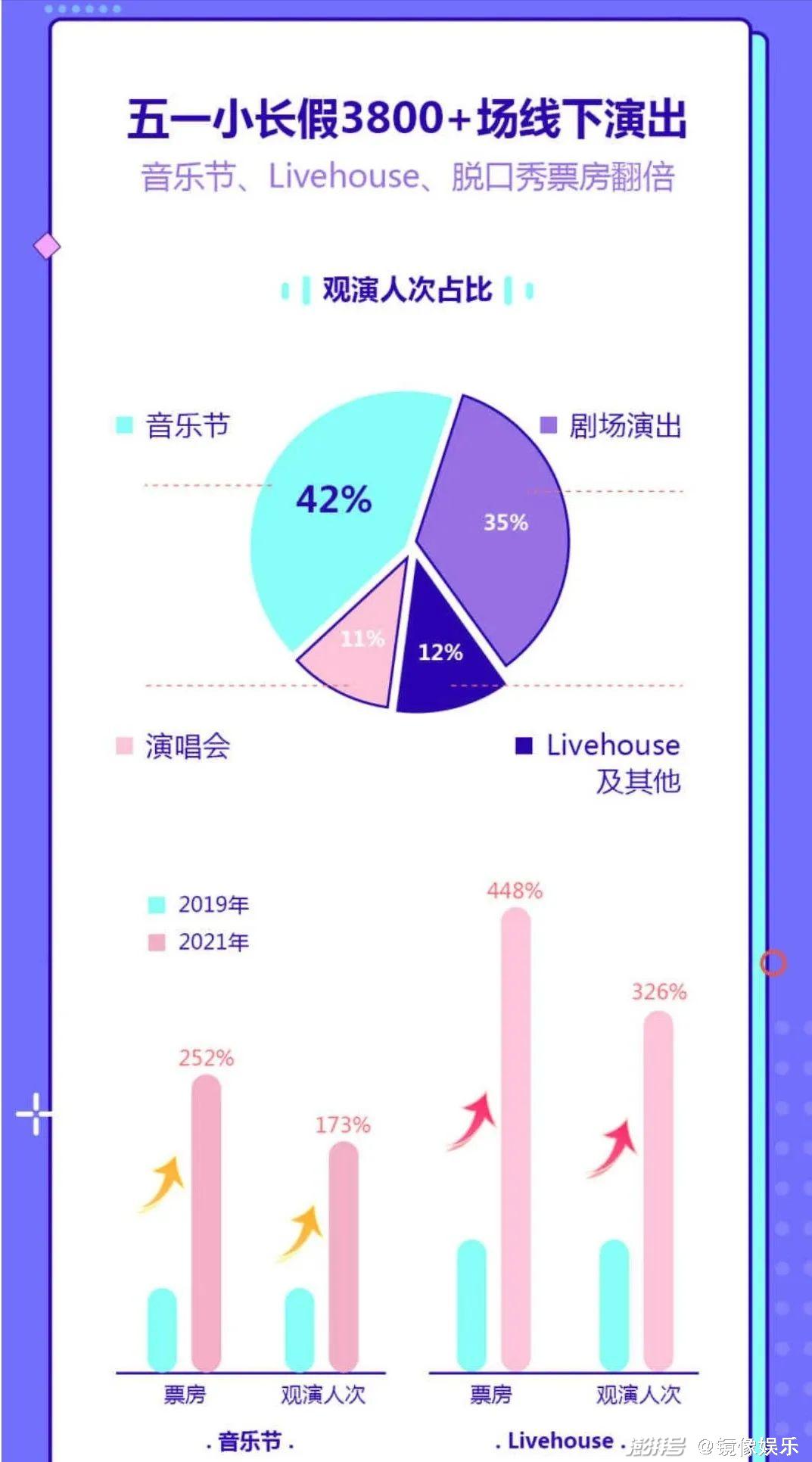

火爆的不止是音樂節,從大麥發布的《2021五一檔演出觀察》來看,演唱會、Livehouse、劇場演出、脫口秀等各類線下演出在五一都很火熱,其中Livehouse票房飆漲448%,脫口秀觀演人次翻了六倍。

《樂隊的夏天》《聲入人心》《脫口秀大會》等綜藝帶火音樂節及Livehouse、音樂劇、脫口秀等細分演出垂類后,年輕人開始大規模涌入現場娛樂領域,成為中堅力量。今年五一檔,90后和00后便是貢獻票房的主力群體。

托起線下演出市場的,不僅是綜藝與年輕人。從今年五一檔諸多音樂節落地旅游城市也可以看出,當線下演出成為拉動城市經濟、文化發展的新支點后,越來越多的地方主體正在將音樂節、劇場打造為新城市名片,這也加速了整個演出市場的上升發展。

出圈的市場與飆漲的門票

《2021五一檔演出觀察》顯示,五一小長假線下專業演出超3800場,各類演出供給穩步提升。其中Livehouse、脫口秀、音樂節票房表現亮眼,與2019年同期相比,增幅均超250%。

從大麥數據來看,音樂節、Livehouse兩大演出門類的觀演人次,分別較2019年上升了173%和326%,這一增速離不開大眾積壓消費需求的爆發。2020年,因疫情之故,如草莓音樂節等現場演出的陣地轉移至線上,但因線上演出很難復刻線下的沉浸式體驗感和濃厚音樂氛圍,眾多樂迷當時的普遍表態是“疫情后現場見”。

除了受報復性消費熱潮推動外,今年五一演出市場的票房飆漲,關鍵也在于演出行業本身便處于一個上升發展期。

演出行業一直被視為繼電影市場后下一個高速爆發的領域,數據是最直觀的證明。大麥與燈塔專業版聯合發布的數據顯示,在行業被迫按下暫停鍵之前的2019年,中國演出市場的票房已經超過了200億,年增長率7.29%,增速超過了同時期的電影市場。

近幾年線下演出的飛速發展,與綜藝的推動密切相關。在民謠走紅后,《樂隊的夏天》《中國新說唱》兩大爆款綜藝將獨立音樂人、獨立樂隊、RAPPER等推上了臺前,讓此前較為小眾的搖滾、說唱等開始走向大眾。與此同時,《脫口秀大會》《聲入人心》等節目又帶火了脫口秀和音樂劇這兩大演出形式。

一位新一線城市Livehouse的老板告訴鏡像娛樂,早些年做演出都是靠情懷在支撐,很多音樂人演出的收入都不夠來回路費,但近幾年受眾盤起來后,不光頭部樂隊的演出一票難求,知名度相對較低的樂隊也基本座無虛席。“我們Livehouse里有很多老面孔,但新人更多,有時候會和他們聊,不少人都是被綜藝帶過來的。”

當然,音樂節、Livehouse票房提升的原因,也離不開演出票價的增長。

十年前,國內音樂節的門票價格基本都在100元之下,當時迷笛音樂節的四日通票價格也僅100元,但如今,基本只有剛誕生的小眾音樂節價格才能如此低。據鏡像娛樂大致計算,今年五一20余場音樂節的單日票均價達到350元左右,其中迷笛音樂節、草莓音樂節等門票價格浮動不大,但也有價格飆漲的,如星巢秘境音樂節的單日票價達到了888元(預售價688)。

音樂節票價的上漲受多種因素影響,但最重要的無疑是藝人出場費的飆漲。《樂夏》火爆后,如新褲子、刺猬等爆紅的樂隊出場費都翻了幾十倍,其中刺猬的出場費由3萬元漲到了50萬左右。

此外,音樂節的門票價格也與陣容的豪華程度有關。就如星巢秘境音樂節,雖然這場音樂節中大多數音樂人/樂隊的影響力都較為平庸,但僅靠許巍、樸樹、鄭鈞、刺猬樂隊等,就足夠拉升門票價格。

與音樂節一樣,近年來livehouse的門票也一直在上漲。

2010年前后,反光鏡樂隊15周年巡演的票價只有60塊錢,當時熱門樂隊的價格基本相差不大。《樂夏》播出前,livehouse的票價曾在2016年有過一次上漲,當時后海大鯊魚的#心要野#專場演出票價達到了120元。《樂夏》播出后,如刺猬樂隊、九連真人的演出門票基本都上升到了200至300元區間,有的甚至更高。

年輕人的“廟會”與新型“大眾娛樂”

今年五一檔的演出市場,年輕人無疑是中堅力量。

《2021五一檔演出觀察》顯示,五一假期市場消費結構趨于年輕化,00后消費力明顯提升,成為五一線下演出消費潛力軍。從更早的數據來看,自2012年開始,90后就開始逐漸成為現場娛樂消費的核心人群,到了2016年,90后在所有年齡層消費人群中占比達到了60%。

高學歷、高粘度、高購買力,是這些年輕受眾的主要特點。

無論是音樂節、livehouse,還是線下脫口秀,它們本質上都是一種年輕態文化,因此受眾群體也一直都是年輕人,只不過,如音樂節、Livehouse的核心受眾已經從邁入中年的70后和80后轉移到了如今正年輕的90后和00后。相比之下,“進入劇場成為年輕人的新選擇”這一現象更值得關注。

《2021五一檔演出觀察》顯示,00后的五一檔消費選擇中,音樂劇與曲藝雜談分別占到了24%和16%的比例,而音樂節、Livehouse、演唱會的比例分別為18%、36%、25%,由此可見劇場的競爭力并不弱。

長久以來,劇場演出一直過于小眾,戲劇這門古老藝術在與多元文化的市場競爭中也一直處于劣勢,受眾老齡化現象顯著,但近幾年它的受眾結構卻在被打破。

獨一無二的現場感、沉浸式的表演體驗等戲劇演出本身的魅力,以及如趙薇、倪妮、萬茜、肖戰、沙溢等明星的加入,都是這個小眾市場持續破圈的關鍵。

事實上,近幾年受到觀眾追捧的話劇,如《北京法源寺》《德齡與慈禧》《牛天賜》《如夢之夢》等幾乎都為明星戲。明星不僅是劇場票房的保障,當前,戲劇市場也確實需要明星的吸引力帶來年輕人走進劇場的契機,培養他們的觀演意識。

受眾愈發年輕化的同時,演出市場也在從核心粉絲圈層走向泛受眾圈層,這在音樂節這一演出形式上體現得尤為明顯。

今年五一以及過去幾年,各大音樂節已經不再是獨立樂隊、獨立音樂人扎堆的小眾舞臺。以五一上海草莓音樂節的陣容為例,其中既包含了新褲子、萬能青年旅店、痛仰等樂隊,也有吉克雋逸、伊能靜等主流音樂人,以及尤長靖、錢正昊等偶像型歌手。此外,如法老、姜云升等RAPPER也是音樂節的常客。

隨著市場化與商業化程度的加深,國內音樂節逐漸走向陣容的拼盤化和內容的多元化,而不是再如剛誕生時一般,單純地定位“中國的伍迪斯托克”。

對音樂節老粉而言,伍迪斯托克一詞并不陌生。1969年,美國紐約近郊的貝塞爾舉行的伍迪斯托克音樂節,一直被譽為60年代搖滾樂和嘻皮文化的顛峰見證。音樂節這一形式進入中國后,最早也在帶年輕人追求烏托邦夢想,也僅停留在搖滾樂迷和文藝青年圈層,但現在,音樂節正在加速破圈,陣容的拼盤和內容的多元都指向一個目標:吸引更多人來看。

如今,年輕人喜歡戲劇演出與脫口秀,同樣是一種享受生活的體現,是一種時髦的休閑娛樂方式。就如《2021五一檔演出觀察》報告中便指出,話劇、脫口秀正在成為情侶約會的最佳首選。

下沉市場的崛起與城市文化名片

托起線下演出市場的,不僅是新世代,還有擁抱音樂節、劇場等的城市們。

早期,演唱會、音樂節、話劇、音樂劇的主要陣地都是北上廣深等一線城市,近幾年,一線城市仍穩居演唱會、音樂節、話劇等消費城市前列,但如金華、寧波、濟南等二三線城市則實現了演出票房的快速攀升,成為了票房黑馬。

就如在今年五一,雖然長三角地區仍是音樂節的主要聚集地,但向中部城市、小眾目的地開拓已成音樂節市場新趨勢。

五一的線下演出消費TOP10城市榜單中,常州、萬寧等二線城市及新一線城市蘇州便登上了榜單,其中蘇州市更是排名第二,僅次于上海市。由此可見,近幾年線下演出正在以一線城市為主力根據地,向全國各地的下沉城市全面鋪展。

這為演出市場規模的持續擴大提供了動力,也大大降低了市場的票房集中度。《中國現場娛樂消費洞察報告》顯示,2012年開始,音樂節消費的集中度明顯下降,2012年全國音樂節票房非TOP3省份消費占比僅19.2%,但到了2016年,這個比例已經變為了89.6%。

當打造文旅名片成為新常態,當“觀演+旅游”、“跨城觀演”成為年輕人的新選擇,線下演出也隨之成為了帶動地方經濟、文化發展的新支點。如今,各大城市對線下演出的態度愈發包容、支持,如五一之后即將開啟的宋·汴梁音樂節,就是由開封市委宣傳部、開封市文化廣電和旅游局等參與指導。

近幾年,大大小小的音樂節如雨后春筍般冒出,落地旅游城市的不在少數,五一假期,常州太湖灣音樂節、常州新龍森林音樂節、杭州兔子山下音樂節等皆是此類。2010年之后,音樂節與地方政府合作就成為了大趨勢,如今,除了商業廣告收入外,當地企業、當地政府的出資贊助也成為了音樂節盈利的重要渠道。

五一,爆款劇《山河令》主題演唱會落地蘇州,上萬劇粉趕至蘇州赴約,蘇州姑蘇區旅游熱度也隨之直線上升。數據顯示,飛豬平臺上蘇州搜索熱度漲超620%,蘇州酒店預定量同比漲超100%。大型線下演出對地方旅游的拉動可見一斑。

不過,相比于大型演唱會,商業空間更綜合化、內容更主題化的音樂節更適合做城市文化植入。

結合地理優勢、旅游優勢、融合當地文化,如今已成為地方政府參與指導的音樂節的典型特征。除了在具有特色旅游環境的地點主辦外,在音樂節的創意活動中植入城市文化也是常規操作,如五一檔前,蘇州環秀湖·南窗音樂節便通過演藝、論壇、體驗、市集等多形式中突出了“江南文化”特色。

眼下,各大音樂節登場的頭部藝人幾乎都是觀眾的老面孔,這也造成了音樂節同質化嚴重的問題,如五一期間五條人、九連真人等熱門樂隊都奔走于多場音樂節之間。不過,當音樂節與各個地方的資源特色、歷史人文結合程度加深后,它們在整體形象設計與包裝上的差異化,便能稍微減弱陣容同質化帶來的尷尬。

除了音樂節,近幾年各大城市對劇場演出的重視程度也在提升。如2019年,上海市便在全國推出了首個“新演出空間”,將專業劇場之外的商場一隅、地鐵一角、書店隔間等演藝場所開發了出來。此舉的目的,除了增加城市的演出規模之外,也意在通過將演藝空間和劇場周邊資源的盤活,發揮商旅文的聯動效應。

五一檔已落幕,票房和觀演人次的增長,讓2020年疫情帶來的陰霾一掃而空。如今,這個高速發展的市場重回正軌,而年輕人與城市,正在推動它進入一個新的黃金期。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司