- +1

從兒童的發現到童年的消逝

這是一對父女再普通不過的兒童節:2014年6月1日,我和四歲女兒先到銀都影院看了場《我是狼之火龍山大冒險》,然后去圖書館借了兩冊熊亮的繪本《野孩子》、《兔兒爺》,最后在嚕啦啦樂園玩了個盡興才雙雙回家。

對于我們這樣一對快樂寶貝,大家的反應可能是:兒童節嘛,就該這么玩。可是只要稍微穿越一下——我小時候就沒和老爸過過六一節,印象中都在學校過的,小朋友們唱著《我向黨來唱支歌》這樣的紅歌大跳集體舞。行文至此,我特意致電老爸請他一起穿越,得知他那五十年代鄉村小學的兒童節,主要內容是每年舉辦少先隊入隊儀式。我爺爺肯定沒過過,因為那時世上還沒有兒童節。

看來兒童節也是有歷史的。說到它的起源,色調卻沒有那么明快,反而有些晦暗。1942年6月10日,德國法西斯血洗捷克的利迪策村,并在集中營用毒氣殺害該村88名兒童。七年后國際民主婦女聯合會將每年6月1日定為國際兒童節,以悼念戰爭死難兒童,號召保障兒童權益。

此書剛出版時也沒什么反響,直到兩年后英譯本問世,如同屠龍寶刀重現江湖,在它的號召下各路英杰紛紛投身新開辟的兒童史研究。整整一代人的時間,后繼者們都奉阿利埃斯的“冷漠—關愛”轉型模式為無上真訣,尤其熱衷于發掘中世紀兒童的悲慘境地。這時候的主流思潮,用1973年創辦首個專門刊物《兒童史季刊》的德?莫斯的話說,“兒童的歷史是一場噩夢,我們只是才從噩夢中醒來。”他對自己的研究如此自信,以至于表示愿意懸賞尋找能在1700年以前發現“好母親”的歷史學家。

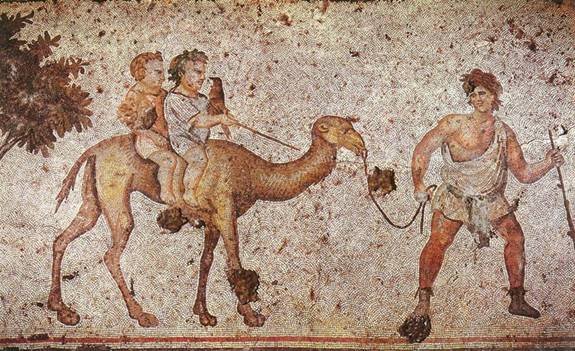

西歐中世紀美術作品《游玩的孩子們》

中國的兒童史似乎也能支持此種論調,我們自古有“棍棒之下出孝子”之諺,史籍中俯拾皆是“生而端重,宛若成人”的“好”孩子,朱熹視踢球放風箏為無益之事的《童蒙須知》幾乎就是歷代小教圣經。不過臺灣學者熊秉真發現古代幼教存在程朱理學與陸王心學兩大路線之爭,前者雖主管教,后者卻重童心。西方早在1970年代開始,就有了對于阿利埃斯的挑戰。到了1983年,杰出的女學者琳達?波洛克推出《被遺忘的兒童》一書,那就如同滅絕師太手持倚天劍登上光明頂,大顯神威殲滅了無數阿利埃斯的信徒。她主張歷史上父母與子女的親密關系才是主流,而且這種關系長期延續而少有變遷。從此變遷派一落千丈而延續派如日中天,波洛克及其信徒對阿利埃斯們展開全面圍剿:主帥波洛克通過展示對成人日記、兒童日記和自傳三種原始史料的全面比較,映襯出阿利埃斯只依賴路易十三御醫日記產生的狹隘偏頗;急先鋒伯頓指出包括兒童在內的所有世俗生活都在中世紀繪畫中失蹤,可是總不能因為中世紀人只畫宗教題材就認為他們沒有世俗觀念吧;虎將拉斯萊特更是來了一個釜底抽薪,認為根本不存在中世紀擴大家庭向現代核心家庭的變遷,一直以來主流的家庭類型都是我們現在這樣的核心家庭,并犀利地指出阿利埃斯這樣從現代回看歷史,是出于現代人對于傳統的傲慢與偏見。早在1931年英國史家巴特菲爾德就批評了輝格黨派史家以現在立場解釋歷史的思維,以后“輝格式史學”之譏逐漸成為史家大忌,而在延續派眼中變遷派顯然已墮落成為這種低級的史學。

且慢,讓我們先從學者們的筆戰回到生活,兒童史真的不變嗎?就拿本文開頭我和女兒的兒童節說吧:首先像筆者這樣陪孩子玩的老爸以前并不多,孩子要么和媽媽玩,要么和老人玩,可是《爸爸去哪兒》去年嘩一下就紅遍了天下,這就是新潮流。那個“嚕啦啦樂園”,號稱“中國首個室內動漫兒童樂園”,是2009年才由武漢某公司與日本公司合作引進的,學的是由美國傳至日本的迪斯尼樂園模式。要知道我小時候除了玩泥巴和自制彈弓外,正式玩具就只有一柄塑料佩刀哪。電影《我是狼之火龍山大冒險》,算是近年難得一見的國產優質動畫了,豆瓣網得分6.5,此前它的同胞總在可憐兮兮的2到4分間低徊。熊亮則是當代中國兒童繪本界的領軍人物,他畫的《兔兒爺》那套2008年出的“繪本中國”系列,標志著國產繪本的崛起和中國繪本元年的誕生,是對“現代繪本之父”英國人倫道夫?凱迪克1877年出版首部繪本《杰克蓋了個大房子》遙致敬意。回顧自己童年當寶貝似的小人書,我才恍然大悟《三國演義》、《興唐傳》等等畫得再好看,它也是成人題材,就連兒童題材《小兵張嘎》、《雞毛信》那也還是成人視角,不禁對小女又是眼紅又是慶幸。中國兒童的生活,代際之間簡直有云泥之別。

重返滅絕師太們擊倒先驅之役,其實她們也很快感覺到了失去對手的空虛。波洛克在1987年的新著中覺悟說,如果過去什么也沒發生,那就沒有歷史可言,兒童史沒有根本性變遷,但存在比例上的變遷。此言成為新的圣火令,現在已經少有兒童史家堅持過去的線性演進思路,而是致力于更為辯證地發掘歷史上延續與變遷的關系。一個基本共識已經達成,那就是無論古今中外,不管高低貴賤,大多數父母都對孩子深懷舔犢之情,只是不同時代表達方式不同罷了。

但這還不足以回答我們前面的問題,為什么這么晚才有兒童節?變遷派與延續派的分歧是在家庭關系的史實上,其實兩派擁有共同的筑基心法,即西方啟蒙思想家的兒童觀。“兒童的發現”之專利,公認歸屬于盧梭,是他于1762年在不朽名著《愛彌兒》中提出:“把人當人看待,把兒童當兒童看待。”也就是說兒童的發現,與人的發現同步。1837年,“幼兒園之父”德國人福祿培爾創辦世上首個幼兒園。1882年,“兒童心理學之父”德國人普萊爾系統觀察兒子三年后出版《兒童的心理》一書,為隨后的歐美兒童研究運動奠定了基石。這場運動通過早期“海龜”們影響到了中國,新文化運動旗手周作人、魯迅、豐子愷們用筆描繪兒童之可愛,陳鶴琴、陶行知等教育家則躬身作呵護童稚之花的園丁。

初為人父,我時時會在心里默誦魯迅名篇《我們現在怎樣做父親》:“自己背著因襲的重擔,肩住了黑暗的閘門,放他們到寬闊光明的地方去……他并不用‘恩’,卻給以一種天性,我們稱它為‘愛’。”今天的中國家長應該施恩圖報型要遠少于愛的奉獻型了吧,可以說先生的啟蒙,已普及成為常識。我們的兒童觀,已從成人本位向兒童本位轉化。

1900年,瑞典女教育家愛倫?凱出版與阿利埃斯作品同名著作《兒童的世紀》,期待新世紀成為“兒童的世紀”。中國的20世紀,經歷了遺老遺少、新青年、紅旗下的蛋、新新人類等幾個代際,顯然未能讓愛倫?凱的美夢成真。西方又如何呢?打了兩次世界大戰后才想起設立一個兒童節,隨后擅長解構的后現代思潮洶涌而至,連童年也在面臨解構。1982年美國傳播學者尼爾?波茲曼繼《娛樂至死》《技術壟斷》后推出《童年的消逝》一書,警告世人現代傳媒的沖擊下童年在消逝。英國教育學家大衛?帕金翰更加悲觀,他為世紀末出版的同類著作取名就叫《童年之死》。當年主張中世紀無童年的阿利埃斯,在世紀之交擁有了新型盟友。

兒童需要怎樣的童年?古今中外的歷史給出了不同的答案。胎兒在子宮期間,擁有一個溫柔的水環境。兒童依舊柔弱,卻已直面這個大千世界,呵護兒童的軟環境,就是我們的兒童觀。這種觀念因物賦形虛實相間,如前所述是一種滲透著成人意識的構建。建設得美好與否,取決于我們對兒童的認識深淺。

美化這個環境人人有責。那么,他們發現了兒童,你呢?

閱讀鏈接:

(法)菲力浦?阿利埃斯 著,沈堅、朱曉罕 譯《兒童的世紀: 舊制度下的兒童和家庭生活》,北京大學出版社2013年版。

熊秉真《童年憶往 : 中國孩子的歷史》,廣西師范大學出版社2008年版。

俞金堯《西方兒童史研究四十年》,《中國學術》2001年第4期。

(作者系湖州師范學院歷史系教授)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司