- +1

譚伯牛:潘祖蔭、翁同龢、沈曾植、光緒皇帝都是天閹?

天宦,不是說天生為官宦,如今語官二代也,而是說天生為宦官,別名天閹也。

其名最早見于《靈樞·五音五味》中黃帝與岐伯的問答。黃帝問:“其有天宦者,未嘗被傷,不脫于血,然其須不生,其故何也?”岐伯答:“此天之所不足也,其任沖不盛,宗筋不成,有氣無血,唇口不榮,故須不生。”按,黃帝之問略謂,有被稱為天宦的男子,并未受到閹割(“未嘗被傷”),卻像受了腐刑的宦者一樣,不長胡須,這是為什么。岐伯的回答則謂,這類男子先天不足,沖脈不滿,任脈失養,以致外陰(宗筋)未能長成,體現在面貌,則是嘴上沒毛。

唐人王冰撰《玄珠妙語》,有“五不男”之說,謂“天、漏、犍、怯、變”,“天”,即天宦。其他,“漏”,謂遺精早泄,“犍”,謂宮刑,“怯”,謂陽痿,“變”,則俗稱陰陽人者。對天宦,清代學者陳夢雷解釋得更明白,他說:“天宦者,謂之天閹。不生前陰,即有而小縮,不挺不長,不能與陰交而生子,此先天所生不足也。”(《醫部全錄·臟腑身形》注)

西醫沒有這個詞,一般認為,先天性睪丸發育不全綜合癥與肥胖性生殖無能癥,即是中醫所說的天宦。前者外形瘦長,腿特別長,窄肩寬臀,體毛稀少,后者臉肥,下腹肥,大腿粗,膚白,嗜睡,貪食,體毛稀少。總之,不論肥瘦,無須是關鍵特征。

然而,近代被傳說為天宦或天閹的幾位名人,從現有畫像與照相,或以文字記敘看,又非全無須,甚至有以髯稱者。先看看有哪些人入列。

梁同書。據佚名《慧因室雜綴》:“山舟(同書號)一生不近婦人,娶妻別室而居,朔望會于中堂,交揖而退。人疑其為天閹也。”

潘祖蔭與翁同龢。據徐凌霄徐一士《凌霄一士隨筆》:“潘祖蔭有潔癖,不與其妻同寢處”;又引陳慶溎《歸里清談》謂:“(潘祖蔭)尚書天閹,與翁常熟(同龢)同。一門生不知,初謁時,詢問老師幾位世兄,尚書曰,汝不知我天閹乎?”

梁鼎芬、于式枚與志銳。劉體智《異辭錄》卷二:“(于式枚)侍郎、(梁鼎芬)京卿皆有暗疾,俗稱天閹,不能御女。及得交志伯愚(銳)將軍,其暗疾亦同,可謂奇事。”

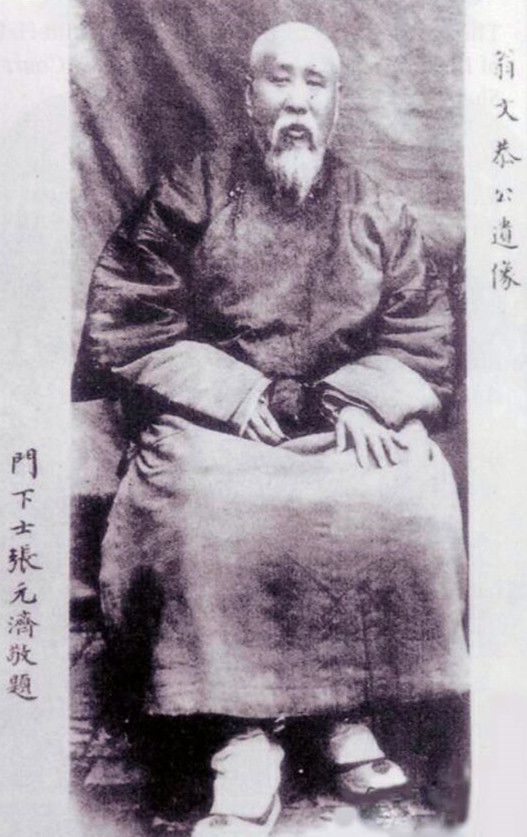

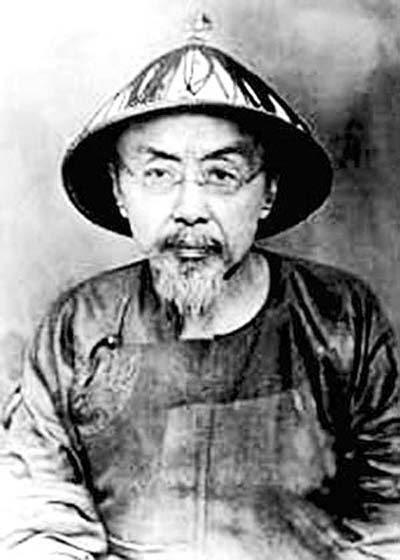

沈曾植。據高拜石《古春風樓瑣記》:“造物弄人,大抵豐于此者嗇于彼。寐叟(曾植號)學問之博是無人可及,而身體上卻有無可彌補的缺憾,他原來是個天閹。鄭海藏(孝胥號)和他說笑:嚴又陵(復)是天演派哲學家,你可稱天閹派的博學家了。他不以為忤”;甚而笑說,“忉利天(佛經稱欲界六天中之第二為忉利天)中人,不是相為擁抱,即為究竟嗎?海藏竟無以難”。 除李瑞清、張亨嘉與清德宗(即光緒皇帝)的照片,顯見無須,其他人都有胡須。潘祖蔭須少,而翁同龢是長須,梁鼎芬更是外號“梁髯”。是則天宦“故須不生”之說并非定論。

又查民國四年大理院(或可視為今日最高人民法院)給浙江高等審判廳(或可視為今日浙江高級人民法院)的復電,可知天閹在當時已非不能出口的隱疾,而能公開討論。案情大概是,鄞縣某男天閹,與某女結婚,婚前并未告知,婚后為女方發見,要求離婚,而男方不許。官司打到縣里,縣長不敢定案,請示省廳,省廳也不敢判,請示大理院。終由院方據“前清”的《現行律例》,謂“男女定婚,若有殘疾,務明白通知,各從所愿”,而“妄冒已成婚者離異”,終審裁定:“天閹系屬殘疾,其初若未通知,自應準其離異。”(《司法公報》,1915年第32期)

民初法律未備,判案執法,確多援引清代律例的現象。惟上述諸位名人,似從未聽說夫人要鬧離婚的,至如李瑞清與沈曾植,以及清德宗,還都有篤情的佳話。從知閨門之內,是非難斷,恩怨不明,后人評說,不得不留有余地。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司